更新日:2023年3月2日

ここから本文です。

千葉市内で出土した考古資料

千葉市埋蔵文化財調査センターのご協力により、千葉市内から出土した考古資料の内、優品とされるいくつかの資料について、このコーナーで取り上げ、詳しくご紹介します。

| 「千葉市内出土考古資料優品展」は、市制100周年を記念して千葉市内で発掘された各時代を代表する優品を一挙公開するものです。千葉市立郷土博物館での会期を終え、2月3日から3月10日まで、会場を千葉市埋蔵文化財調査センターに移して開催中です。 コンセプトは、タイトル通り、市内で発掘された膨大な出土品のなかから「造形的に優れているもの」「資料的価値が高いもの」を選りすぐって展示するというものです。すでにご覧になった方は、解説パネルが少なく、背景がわからないとご不満の方もいらしたかもしれません。今回は、できる限り簡潔な情報のみにして、モノ自体をじっくり見てもらおうと考えました。 とはいえ、使われた時代の背景や、資料にまつわるストーリーがわからなければ、資料のもっている価値の大部分はわかりません。今回の連載は、この部分を補うものです。観察のポイントや資料がもつストーリーなどを紹介し、考古学の面白さをお伝えしたいと思います。もう一度見てみたいという方が増えることを願っています。 会期終了後も、引き続き市内出土の名品を紹介するコーナーとして連載を続けていきたいと思います。 令和4年2月16日 |

【目次】

無量寿経(むりょうじゅきょう)銘文墨書土器と和鏡

廿五里城跡(つうへいじじょうあと)出土

(若葉区東寺山町)

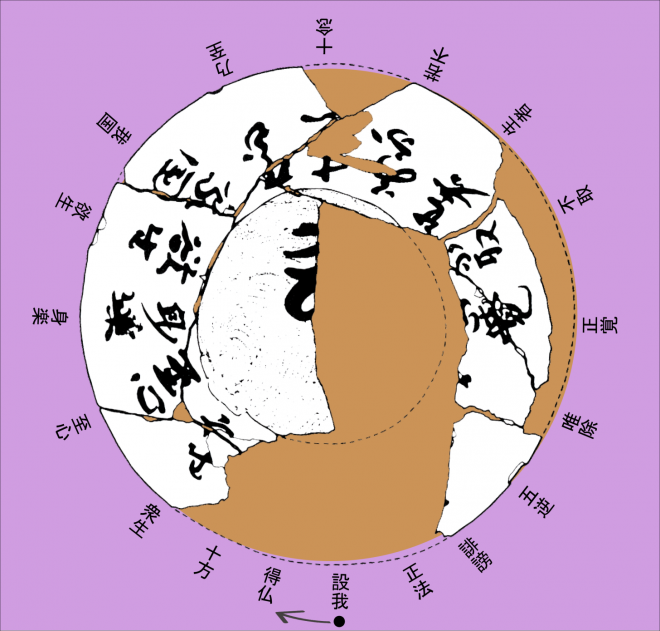

中世の土師質土器の外面・体部に二文字ずつ漢字が墨書されています。書かれた文字は、浄土三部経の一つ『無量寿経』の一節です。法蔵比丘(ほうぞうびく)(法蔵菩薩<ほうぞうぼさつ>)が阿弥陀如来になるにあたって誓いを起こした「四十八願」(しじゅうはちがん。48種の誓願)のうち、「第十八願」(18番目の誓願)であり、欠損部分もありますが、以下の36文字が書かれていたと推定されます。

「設我得仏 十方衆生 至心信楽 欲生我国 乃至十念 若不生者 不取正覚 唯除五逆 誹謗正法」

(墨書では「信楽」の部分が「身楽」)

「たとい我、仏を得んに、十方の衆生、至心に信楽(しんぎょう) して我が国に生れんと欲し、乃至十念せん、若し生れずば正覚を取らじ」

衆生(しゅじょう)(生きとし生けるもの)が、信心を起こし、浄土に生まれようと至心(ししん)、信楽、欲生(よくしょう)の三信をもって念仏をすれば、必ず極楽浄土に生まれさせる。もしこの誓いが実現できなければ悟りを得て如来になることはない、という内容です。無量寿経は浄土教の中心経典であり、この一節はそのなかでも特に重要視されました。なお、中央には大きな文字で梵字が書かれており、「バン」(大日如来)のようです。この文字が阿弥陀如来を示す「キリク」でなく、大日如来を示す「バン」であるのは、極楽浄土の教主阿弥陀如来が大日如来と同一であるという教説に基づいている可能性があります。新義真言宗の祖とされる興教大師(こうぎょうだいし)覚鑁(かくばん)(1095~1144)の著書(『五輪九字明秘密釈』)のなかに、そうした理論・思想を見ることができます。

この土器は、中世の墓域から破片の状態で出土しました。地中に埋納された後、城郭の造成が行われたときに壊れたらしく、4m×1mの範囲に散らばっていました。この付近で火葬骨を納めた蔵骨器が2点出土しており、墨書土器は、出土位置が近い「蔵骨器2」の蓋として使われたとされています。

しかし、上図のように、蓋と蔵骨器の組合せを改めて検討してみたところ、墨書土器は蔵骨器2の蓋としては小さすぎて封をする役割を果たせません。一方、蔵骨器1の蓋とみるとぴったり重なるので、こちらの可能性が高いといえそうです。この土器は、須恵器長頚壷の上部を欠くものです。組み合わせた形は、蔵骨器としてよく使われる蓋付の短頸壺に似ています。代替品として使われたと考えられます。この見解によれば、火葬されたのは成人男性(15号人骨)であり、この人物の葬送で浄土教に基づく儀礼が行われたとみることができます。

付近の斜面からは板碑が25点以上まとまって出土しており、阿弥陀如来と阿弥陀三尊を表す梵字が刻まれており、これも浄土教信仰に関係するものです。

今回は、平成9年に当遺跡から発掘された和鏡も展示しています。報告書は未刊行で展示の機会もなかったため、今回の初公開に向けてクリーニング作業を行いました。

鏡は像を映すための道具ですが、背面にさまざまな文様や絵画が描かれます。「和鏡」は、平安時代に中国鏡を模して作られ始めました。花や草、鳥、景色などをあしらった日本的な情緒を感じさせる絵画が描かれます。本資料の詳細は不明ですが、菊を含む草花が表現されているようです。

この鏡は墓とみられる遺構から出土しています。鏡を葬送儀礼に使う事例は鎌倉時代に類例が多く、これも浄土教信仰に関わるものとされています。

遺跡周辺は、中世千葉庄の寺山郷に属していました。中山法華経寺(なかやまほけきょうじ)(市川市)の所蔵する「日蓮遺文紙背文書」には、寺山郷を治めていた名主(みょうしゅ)「寺山殿」が、有力な百姓の橘重光に訴えられた訴状が残されています(「天台肝要文」紙背文書1号)。千葉氏の法廷に持ち込まれた訴訟の実態、裁判権のあり方、さらには郷(村)の支配の実態を教えてくれる貴重な史料です。廿五里城跡は、寺山殿が屋敷を構えていた場所の有力な候補です。蔵骨器の遺体の主は寺山郷に関係する有力者であった可能性が高いといえます。

蔵骨器、鏡、板碑などの出土遺物は、中世における浄土教信仰の動向や埋葬儀礼をありありと示すものであり、また、情報の少ない千葉氏の家臣団に関係する資料としてきわめて重要です。

解説の作成に当たり濱名徳順氏(山武市宝聚寺)よりご指導をいただきました。

(西野雅人)

人形塚古墳(にんぎょうづかこふん)の形象埴輪(けいしょうはにわ)

(緑区おゆみ野南)

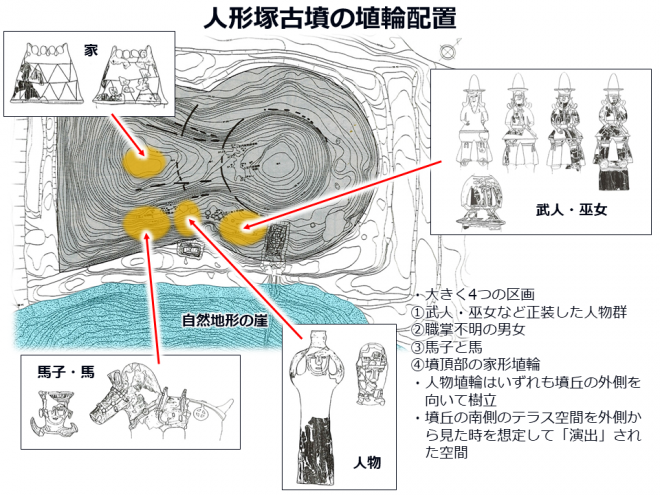

現在の京成千原線のおゆみ野駅前には、かつて人形塚古墳という古墳時代後期後半に築造された全長42.6ⅿの前方後円墳がありました。この古墳を発掘調査したところ大量の埴輪が見つかり、墳丘を巡るように円筒埴輪が並び、墳丘東側には30個体前後の人物埴輪を中心とした形象埴輪が並んでいたことが分かりました。形象埴輪が並べられた墳丘東側は墳丘の平坦部が広く造られており、当初から形象埴輪を並べる意図があったことが分かります(写真1)。

|

| 【写真1】 |

|

| 【写真2】 |

|

| 【写真3】 |

|

| 【写真4】 |

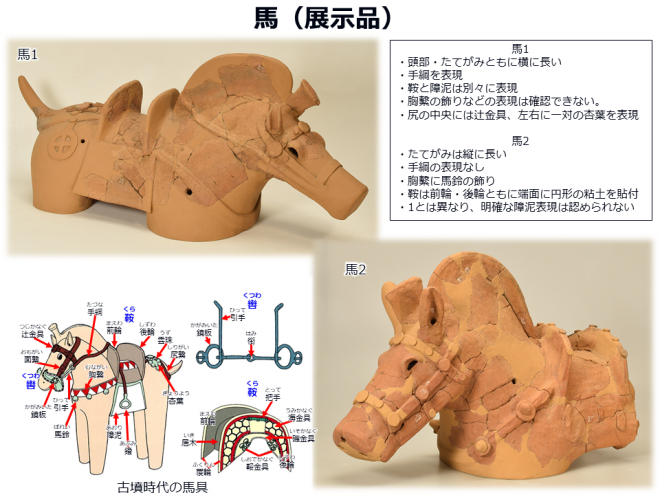

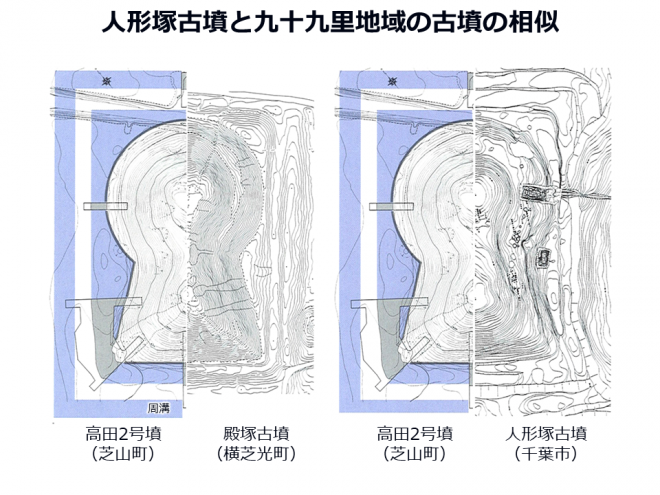

人形塚古墳から見つかったこれらの埴輪は九十九里地域で見られる埴輪ととてもよく似ています(写真2~4)。これらの埴輪を丹念に観察した結果、九十九里地域にある経僧塚古墳(きょうそうづかこふん)に並ぶ埴輪と人物埴輪の表現や製作技法が類似すること、同じ工具で製作された埴輪があることから、九十九里地域で製作された埴輪が、東京湾沿岸の人形塚古墳まで運ばれたことが分かりました。また、九十九里地域の殿塚古墳(とのづかこふん)・姫塚古墳(ひめづかこふん)・経僧塚古墳と人形塚古墳は古墳の設計も共通することから、九十九里地域との密接な交流により造られたことが分かっています(写真5)。

|

| 【写真5】 |

|

| 【グラフ1】 |

このように、古墳時代後期後半においては九十九里地域とおゆみ野地区に密接な関係性があったことがうかがえますが、その背景には何があったのでしょうか。おゆみ野地区では弥生時代中期~平安時代にかけての竪穴住居が1733軒調査されましたが、古墳時代後期後半~終末期の竪穴住居は536軒で全体の30.9%に達します。前段階の後期前半の竪穴住居の数は142軒で、その増加率は自然増とは考えにくく、外部から人が移住してきたと考えられます(グラフ1)。古墳時代後期後半におゆみ野地区に進出した人々は何処から来たのでしょうか。可能性があるのが山武地域の人々です。おゆみ野地区に築造された人形塚古墳は上述したように山武地域の古墳と墳形や石室の形態、埴輪が類似し、九十九里平野に拠点を持つ勢力が東京湾沿岸に進出してきた可能性があります。おゆみ野地区周辺の村田川北岸河口域の地形が穏やかな潟湖(せきこ=ラグーン)であり、水上交通の要衝として重要であったことから、拠点としておさえたかったのかもしれません。

(小林嵩)

古代につながるこだわりの狩猟具 -犢橋貝塚出土の弭形角製品-

縄文時代晩期 立正大学博物館蔵

犢橋貝塚(こてはしかいづか)は、花見川区さつきが丘1丁目のさつきが丘団地内にある縄文時代の大型貝塚です。千葉市が誇る国指定史跡の貝塚のひとつであり、犢橋貝塚公園として保存されています。縄文時代後期から晩期にかけてのムラのあとであり、南北170m、東西160mの大きな貝塚です。芝生でおおわれた公園を歩くと、貝層の高まりがよくわかります。

今回ご紹介する弭形角製品(ゆはずがたつのせいひん)は、戦後間もない昭和22年・23年の発掘調査で出土したもので、「立正大学吉田格コレクション」として立正大学博物館で展示公開されている資料のひとつです。令和2年度に、貝塚の目の前にあるさつきが丘公民館で歴史講座を実施したのですが、その準備のために展示図録に掲載された写真をみてとても驚きました。県内から出土している弭形角製品のなかでは飛びぬけて立派なものだったからです。「千葉市内出土考古資料優品展」で借用し、実際に手にした時の感激は忘れられません。

手のひらに乗る小さな製品ですが、図録の写真で見た印象以上にすばらしい作りです。弓矢の弓の先端につけて弦(つる)を張る「弭」(ゆはず)と呼ばれる部品です。

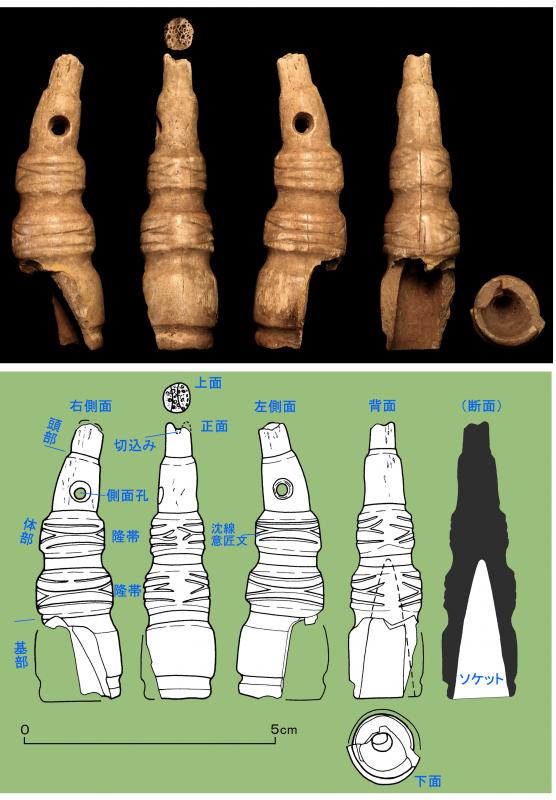

弭形角製品の展開写真(上段)と実測図(下段)

形態の観察

どのように使われたのかなどを解説する前に、さまざまな方向から撮影した展開写真と実測図を使ってじっくり形態と特徴を読み解いてみましょう。

素材と部位 ニホンジカの角=鹿角の先端部を擦切ったものです。表面全体を研磨成形して段を作っており、外部の形態は頭部・体部・基部に区分することができます。

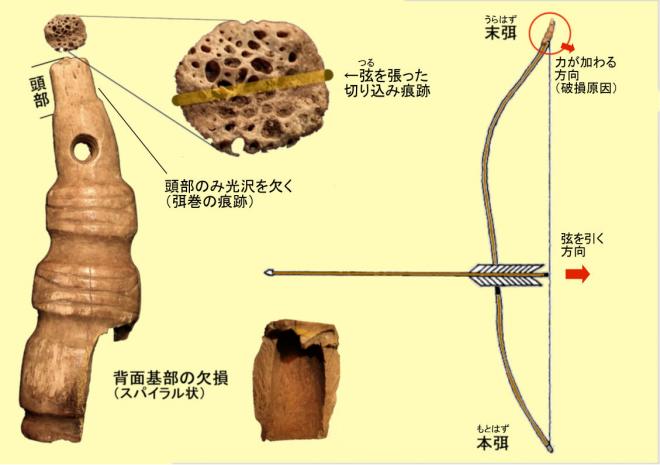

頭部 弓の弦(つる)をくくりつけた部分です。上端部は若干欠損していますが、弦を張った切り込みの痕跡が残っています。頭部の側面には体部・基部のような光沢がありません。骨角器のこうした光沢をもつ質感は比較的長い期間使用されたことをものがたるものであり、頭部のみ光沢を欠くのは、弦を巻き付けた「弭巻」(はずまき)の痕跡とみられます。

体部 頭部との境を段で区切り、2か所の太い部分=隆帯を形成しています。隆帯には線刻によって沈線意匠文が描かれています。文様は、縄文時代晩期後半の土器の意匠文に類似し、本資料の製作年代を示しています。文様が正面と背面で途切れているのは、側面から見ることを意識したからでしょう。隆帯より上の部分には側面に両側から孔をあけています(側面孔)。もしこの孔に弦を掛けたとすれば付くはずの「紐ずれ」は認められないので弓本来の機能には関係しないようです。後述する音を鳴らす仕掛けの可能性があります。

基部 体部との間と下端を溝状の加工で区画しています。下端の折断面からは、先端に向かって徐々に小さくなるソケット状の穴があけられています。木製の弓の先端を装着する部分です。なお、基部の約半分が欠損しています。割れ口の形は、瞬間的に強い力が点で加えられた場合にできるスパイラル状(らせん状)であり、破損した面の凸凹はきれいに残っています。このことは、強い力が加わって破損した後、あまり時間を置かずに破棄されたことを示しています。破損したのは背面側です。実は、このような基部背面側の欠損は、縄文時代晩期から弥生時代の弭に特徴的にみられるものです。

割れ口の観察によって、この資料は実際に弭として使われた可能性が高いことになります。さらに、破損したものが持ち込まれたのではなく、犢橋貝塚の地で弓が使われ、破棄されたと推定できます。一般的には、完全な形で出土した資料のほうが高く評価されますが、壊れていることに意味があって、歴史資料としての価値を高める場合があるのです。

類例

関東地方でもっともたくさんの弭形角製品が出土しているのは市原市西広貝塚です。金子浩昌先生は、西広貝塚の以下の図のように縄文時代後期に一段式、二段式の単純な形のものが作られ、後期末から晩期に複雑なつくりのものが現れるとしています。

右下のものは、全体の形状や頭部の切り込み、側面孔などが犢橋貝塚の資料とよく似ています。犢橋貝塚の資料はこれまで研究者にも存在が知られていなかったので、西広貝塚のこの資料が千葉県内出土の逸品として認識されてきました。

(金子浩昌2007「骨角歯牙製品の諸様相」『市原市西広貝塚3.』市原市教育委員会を参考に作成)

しかし、犢橋貝塚の資料は成形と表面の研磨がとても丁寧かつ入念に行われ、文様をもつ点でこれを凌ぐ優品ということができます。さらに重要なことは、古代にまで系譜をたどりうるかもしれない点です。

飛鳥時代の天皇も魅了した音の鳴る飾り弓

万葉集第1巻3番歌に、天皇が愛用した弓のことが歌われています。

やすみしし 我が大君の 朝には 取り撫でたまひ 夕には い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に 今立たすらし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり

<現代語訳>

朝には手に取って撫でられ、夕べにはそのそばに寄り立っていらした、ご愛用の梓の弓。その弓の金具の音が聞こえてくる・・・・・・。朝狩にまさに今お発ちになるらしい。夕狩にまさに今お発ちになるらしい。ご愛用の梓の弓の金具の音が聞こえてくる・・・・・。

(上野誠2020『万葉集講義: 最古の歌集の素顔』中公新書による。)

この「中弭の音」(奈加弭乃音)の解釈については様々な意見があるということですが、発掘成果からみると、音が鳴る仕掛けをもつ弭の存在が結びつくように思われます。

古墳時代から飛鳥時代の「両頭金具」をもつ弭は、可動式であることが特徴で、弦を引くことによって、あるいは弓を持つ/振ることによって音が鳴ることに意味があったと考えられます。「なかはず」は、音のなる弭=「鳴弭」、または弭の優品が長いことから「長弭」と呼ばれた可能性があると考えます。「両頭金具」の副葬は推古天皇の時代までみられるので、一代前の舒明天皇が愛用していたことは十分あり得ることです。朝に夕に撫でたり、すり寄ったりしていたのは、現代の釣り師が自慢のロッド(釣り竿)をうっとり眺め、わくわくしているような気持ちが歌われているのかもしれません。

さて、主題から外れてしまいましたが、この「両頭金具」は、弥生時代に発達した側面孔をもつ鹿角製の弭に起源をもつものです。弥生時代の製品にみられる段や隆帯上の文様は、縄文晩期の特徴を引き継いだものである可能性が高いとされています。まだ、決定的ではありませんが、整った段と側面の孔をもつ犢橋貝塚の弭形角製品は、弥生時代の資料とのつながりをもっとも感じさせる資料です。

縄文文化は日本の基層文化であり、食文化や信仰・思想などが、さまざまな形で古代に受け継がれ、わたしたちにまでつながっているものも少なくないと考えられます。しかし、どのように受け継がれたのかを明確に、かつ具体的に証明できるものは乏しいといえます。犢橋貝塚の弭形角製品は、こうした点で数少ない証拠となり得る、まさに千葉の宝であると思います。

写真や実測図の公開に当たり立正大学博物館のご理解・ご協力をいただきました。(西野雅人)

七廻塚古墳(ななまわりづかこふん)出土の石釧(いしくしろ)

現在の千葉市立生浜東小学校の校庭にはかつて七廻塚古墳(ななまわりづかこふん)という古墳が存在しました。この古墳は直径約54ⅿ、高さが約8.8ⅿもある大型の円墳で、昭和33年に校庭を広げるために発掘調査が行われました(写真1)。その結果、墳丘から3つの埋葬施設と1つの祭祀遺構が見つかりました。写真の石釧(いしくしろ)を含む石製模造品(せきせいもぞうひん)や鏡といった多数の副葬品は祭祀遺構と呼ばれる施設から見つかっています(写真2)。七廻塚古墳からはこれ以外にも、剣や鉾といった鉄製の武器や鉄製の農耕具、石製立花(りっか)が出土しており、これらの遺物の特徴から古墳時代中期前半(おおよそ5世紀の前半)に築造された古墳と考えられています。

|

| 【写真1】 |

|

| 【写真2】 |

七廻塚古墳の出土品の中でも特筆されるのが、石釧と呼ばれる貝製の腕飾もモデルにした儀器(ぎき)です(写真3)。この石釧は直径16.5cmを測る大型品で、滑石と呼ばれる石材で作られ、表裏面ともに櫛歯文(くしばもん)の間に複合鋸歯文(ふくごうきょしもん)が配された、非常に優美かつ精緻な優品です。また、このような文様構成を持つ石釧は全国的に見ても非常に類例が少ない特異なものです。

|

| 【写真3】その1 |

|

| 【写真3】その2 |

|

| 【写真4】 |

この七廻塚古墳から出土した石釧ときわめて類似した石釧が草刈3号墳(市原市ちはら台)から出土しています(写真4)。文様構成はやや異なるものの、その彫刻技法や石材などの類似点から同一の工房ないし工人が製作した可能性が考えられます。二つの古墳が、類例の少ない希少な儀器をもっていることから、村田川下流域に築造された古墳同士に緊密な結びつきがあったことをうかがうことができます。

(小林嵩)

有角石器(ゆうかくせっき)と環状石器(かんじょうせっき)

向ノ台(むかえのだい)遺跡(中央区都町)・有吉(ありよし)遺跡(緑区おゆみ野)

|

| 有角石器【第1図】 |

弥生時代中期後葉(約2000年前)の限られた期間に製作されていた石製の儀礼用具で、茨城県南部~千葉県北部にかけて集中して分布します。ゲゲゲの鬼太郎の一反もめんのような奇妙な形をしていることから長年研究者の間で用途について議論がされてきました。実用の農具であるという説や丸木舟を製作するための道具という説など、様々な意見がありましたが現在では儀礼用具ということで意見が一致しています。

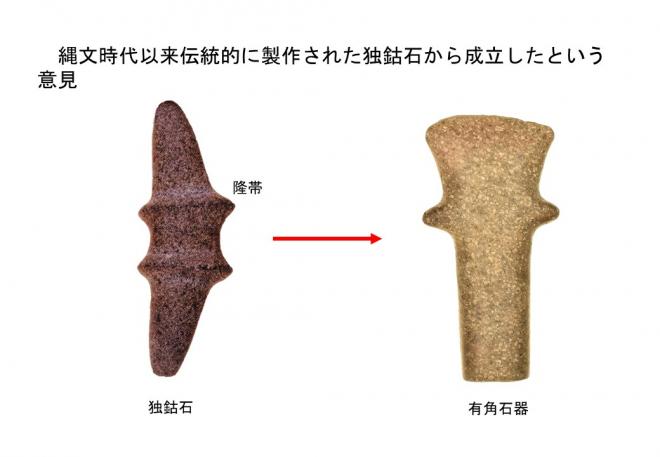

しかし、この形のルーツについてはまだ意見が一致していません。有角石器には青銅製の武器に源流がある石剣(せっけん)や石戈(せっか)と呼ばれる武器形石製品にみられる剣形・鎬(しのぎ)や樋(ひ)といった表現(第2図)が認められるものがあることから、武器形石製品がルーツという意見があります。一方で角の間が縄文時代以来の伝統的な祭祀具である独鈷石(どっこいし)と同様に隆帯状になるものがあることから(第3図)、独鈷石がルーツという意見が併存しています。

|

| 【第2図】 |

|

| 【第3図】 |

最近、その製作地が明らかになってきており、東北地方南部の太平洋沿岸(現在のいわき市周辺)で盛んに製作され、それが広範囲に流通していたことが分かってきており、本資料もいわき市周辺で製作されたものです(第4図)。

|

| 【第4図】 |

|

| 環状石器【第5図】 |

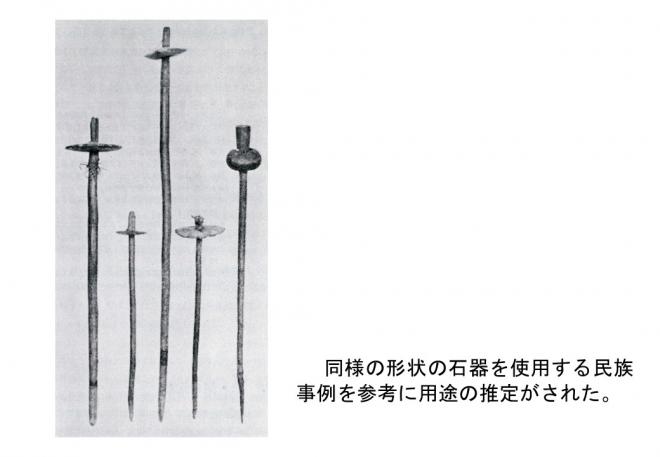

主に弥生時代中期に製作されていた石器の一つです。円形に成形され、中央には孔が開けられています。この石器はこれまで用途をめぐって様々な意見が出されており、土を掘る道具とする意見や、柄に差し込んで用いられた武器の一種とする説がありました。しかし、民族事例などから推定された意見のみで、実際に石器自体に残された使用痕の観察から用途について考えられてきたことはありませんでした(第6・7図)。

|

| 【第6図】 |

|

| 【第7図】 |

使用痕を観察した結果、環状石器は意図的に壊されたものがあること、火を受けたものがあることなどが分かってきました。これらの使用痕から、実用の道具としては考えにくく、祭祀具の一種である可能性が高くなりました。

また、製作地も複数判明しており、長野盆地や東北地方南部の太平洋沿岸、神奈川県西部域で製作されていたことが分かりつつあります。

本展示資料は長野盆地で製作されたものです。

(小林嵩)

太古の輝き -大膳野南貝塚のアワビ-

縄文時代後期前葉 千葉市教育委員会蔵

真っ白な灰や焼け土がつまった、2.1m×1.1m、深さ0.3mの炉跡から大きなアワビの殻が出土しました。この炉跡は、縄文時代の集落遺跡で一般的にみつかる竪穴住居の内部のものではなく、屋外で火を焚いた大きめの炉であり、深鉢土器が6個埋設されていました。真っ白な灰は、貝殻を焼いて製造された貝灰(かいばい)であり、この場所で製造された可能性があります。アワビは炉の端に内面を上にして埋められていました(写真1)。通常、縄文時代の貝塚から見つかるアワビはとてももろく、小片ばかりです。このように殻の全体が残っていたのは、県内でも初めてであろうと思います。

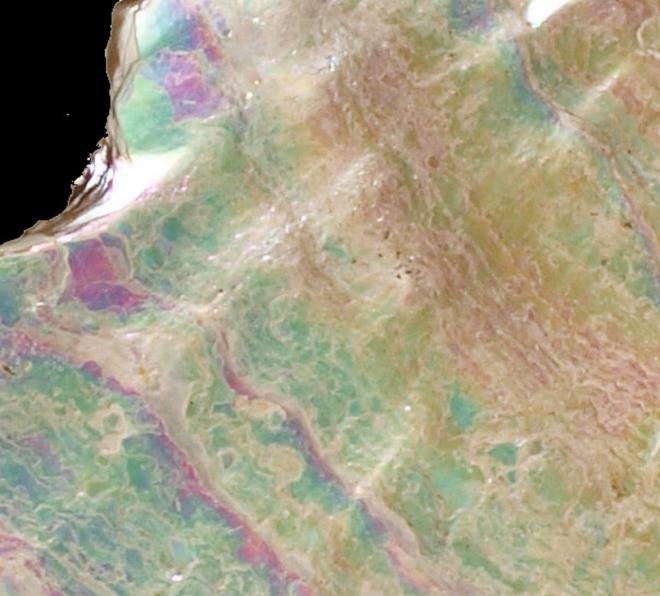

|

| 写真1 アワビの出土状況 |

房総半島付近には、クロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビの3種類のアワビが生息していますが、これはマダカアワビで、殻長17.8cm、殻幅14.0cm、殻高5.4cmの立派なサイズです。手に取ってみて最初に感じるのは大きいことと、美しい光を放つことです。縄文時代のあらゆる出土遺物のなかで、これほどたくさんの光を放つものはほかにないかもしれません。光線の具合によって変わる虹色の光。4,000年前の人々も特別な感情をもったに違いない自然の造形の不思議さに改めて感動を覚えました。

|

| 写真2 虹色光沢を放つアワビ(内面側) |

アワビの殻は、パイの皮のような「積層構造」になっていて、厚さ1ミリメートルの中に薄い板が1000枚以上重ねられているそうです。貝殻の内側は真珠のような光沢を帯びて輝く真珠層があります。積層構造によって、波長の異なる光が干渉し合うことにより虹色に輝きます。真珠層をもつ貝殻は螺鈿細工やボタンの材料として利用されており、縄文時代にもイタボガキや淡水産のイシガイ科などがアクセサリーの素材として利用されています。

じっくり観察すると、内面に縞々の模様が浮き出ていることに気づきました。下の拡大写真をみるとよくわかると思います。縞々の正体は見当が付きました。以前、アワビの殻を使ってアクセサリーを作るときに表面を磨いていくと、虹色の縞々が浮き出てきたからです。表面が凸凹なので、平らに研磨すると構造の断面が削りだされて縞々が浮きだすのです。

縞々は内側のほぼ全面に観察されることから、出土したアワビは縄文人によって丁寧に磨きこまれた製品だったのです。

|

| 写真3 研磨によって浮き出た縞々模様 |

|

| 写真4 クリーニングされたアワビの外面側 |

写真4の左側のほうには、殻の外面に虫食い状の孔と浸食がみられます。これは多毛類等の生物が貝殻に孔をあけるもので、貝が生きているときにも付きますが、これだけ浸食がみられるので、縄文人が持ってきたのは死んで海岸に打ち上げられた殻であった可能性が高いことがわかります。海岸に打ち上がったものでも、アワビの殻には貝やフジツボなど様々な付着物があったはずですが、それらを除去して全体を丁寧に磨いています。写真5はカキの仲間でしょうか付着した貝殻が研磨によってすり減り、アワビの表面が見えている様子がうかがえます。写真6は水管の部分で、出っ張った部分が摩滅しています。平坦に擦切られたようになり、光沢を帯びています。かなり入念に研磨作業が行われたのでしょう。

|

| 左:写真5 付着した貝殻の摩滅 右:写真6 水管部分の摩滅 |

このアワビは、どのように使われたのでしょうか。実証する手段はありませんが、丁寧に研磨され、埋納されたことから想定されるのは、光を反射する特殊な儀器(祭祀・儀礼用具)として使われた可能性です。光を反射するものといえば、弥生時代から現代まで使われている金属製の鏡があります。古来、太陽などの光を反射する祭器として使われたものです。古代の祭器のなかには勾玉、貝釧、武器形の形代(かたしろ)など、縄文時代の装飾品や儀器から、弥生時代、古墳時代、古代と系譜をたどることができそうなものがあり、古代の祭祀・祭式は現代にまで受け継がれています。

鏡の場合は大陸から持ち込まれたことが明らかですから、アワビから鏡へと系譜が繋がることはありませんが、縄文人は淡水貝やイタボガキなどの真珠光沢をもつ貝殻をアクセサリーに加工しており、そうした色彩ないし光を放つものを特別視していたことは明らかです。大膳野南貝塚のアワビは、鏡のような役割をもつ儀器が縄文時代にも存在した可能性を示唆するものです。

(西野雅人)

関連リンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください