ここから本文です。

千葉市を知る|千葉市職員募集

更新日:2026年2月17日

千葉市を知る

|

【このページの内容】 |

千葉市の概況

人口

984,874人(県内第1位)

※令和7年1月1日現在

位置・地勢

- 市域面積は約272㎢(県内第3位)

- 千葉県のほぼ中央部に位置する。

- 東京都心から約40㎞、成田空港/東京湾アクアライン※からそれぞれ約30㎞

- 千葉市を起点、終点とする幹線道路や鉄道も多く、

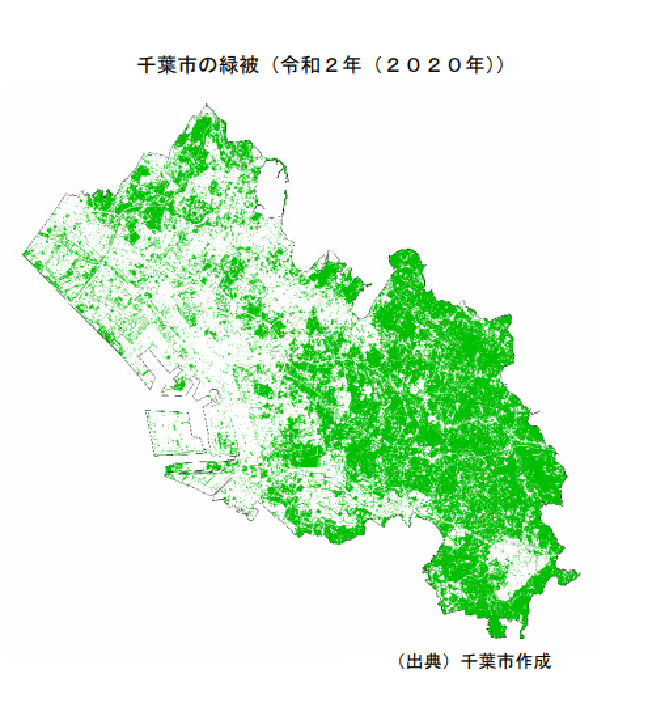

県内交通体系の結節点になっている。 - 大都市でありながら緑と水辺に恵まれ、

内陸部には緑豊かな自然環境が残されており、

延長約42㎞に及ぶ海岸線と13の河川を擁する。- 緑被率は48.6%(令和2年)

- 1人当たりの都市公園面積は、

首都圏政令指定都市で第一位(令和5年3月時点)

出典:都道府県別一人当たり都市公園等整備現況

(国道交通省)

所要時間の目安

東京~千葉 約39分(JR総武線快速利用)

東京~海浜幕張 約28分(JR京葉線快速利用)

※東京駅~千葉駅までの所要時間は最速26分

(JR総武線特急利用)

あゆみ ―縄文から現在の大都市に至るまで―

千葉市の起源は、縄文時代の初期にその源を発しており、都市としては、大治元年(1126年)千葉常重が猪鼻台に居館を築いたことに始まります。

近代都市としての始まりは、明治6年(1873年)、木更津、印旛の2県が廃合され千葉県となり、県庁が千葉町に置かれたことにより、県内の政治・経済・文化の中心地、また交通の要衝として発展しました。大正10年(1921年)1月1日、市制施行により、千葉町から千葉市としてスタートしました。当時の市域は約15平方キロメートル、人口3万3千人であり、師範学校、医学校など多くの学校や病院が設置され、また鉄道聯隊、陸軍歩兵学校などの軍事施設もあり、医療の街、軍隊の街として栄え、着実な発展を続けてきましたが、昭和20年、2度の空襲により、中心市街地の約7割を焼失し、尊い人命と多くの貴重な都市施設を失いました。

しかしながら、市民は力強く復興に立ち上がり、戦災復興事業に着手するとともに、将来に向けた新生を図るため、近代的工業都市を目指し、臨海部への主要産業の誘致や、千葉港の整備を進めるなど、消費都市から生産都市への転換を図りました。そして、臨海部の開発、大規模住宅団地の建設、内陸工業団地の造成、さらには、近隣町村との合併や埋立により、市域を拡大するとともに、快適な生活環境づくり、バランスのとれた都市づくりを進め、平成4年(1992年)4月1日には、全国12番目の政令指定都市に移行しました。その間、昭和59年(1984年)10月20日に、豊かな緑ときれいな水辺の都市づくりを市民の総力をあげて進めることを誓い、「緑と水辺の都市」とすることを宣言するとともに、平成元年(1989年)2月28日には、世界の恒久平和を願い「平和都市宣言」を行いました。また、政令指定都市移行の政令が公布された「10月18日」を「市民の日」として制定し、平成8年度から、毎年、各種記念行事を開催しています。

現在では、多種業務機能が集積した首都機能の一翼を担う大都市として、また、世界に開かれた国際情報都市として、著しい発展を続けています。

政令指定都市・千葉市について

県内唯一の政令指定都市(※)である千葉市は、住民にとって最も身近な基礎自治体である一方で、人口や産業、様々なインフラが集積する大都市として、都道府県とほぼ同等の行財政能力と権限を有しており、高いレベルで主体的かつ自律的な行財政運営ができます。千葉市では、市民生活に関わりの深い事務はもちろん、大都市の特例として県に代わって行う事務や、国家戦略特区としての先進的な取り組みなど、他の基礎自治体よりも多くの業務にチャレンジすることができます。

(※)政令指定都市とは

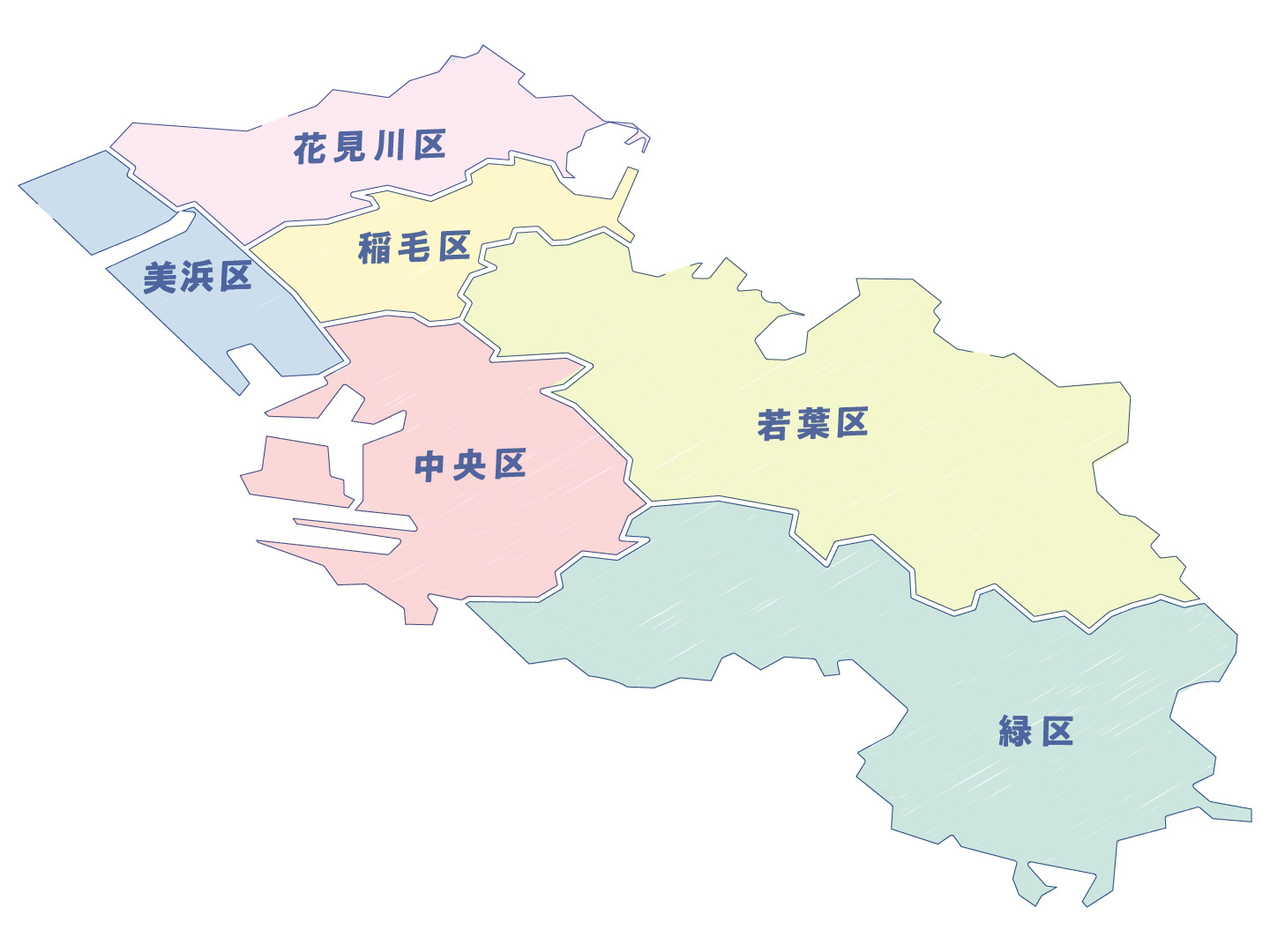

人口50万以上の市のうち、大都市特有の問題に対応し、より自主的な行財政運営を行えるよう、ふさわしい権限と財源を道府県から移すものとして、政令により指定されている市のことをいいます。千葉市は平成4年4月1日に政令指定都市になり、6つの行政区を設置しています。

行政区とは?東京都23区との違いは?

千葉市などの政令指定都市に設置されている「区」は、「行政区」と呼ばれています。これは、大都市である政令指定都市においても、“身近なサービス”を提供するために設けた行政区画です。「行政区」は独立した自治体ではありませんが、各区役所は、市民サービスの最前線で市民の生の声を受け止め、把握した市民ニーズを政策に反映させるために重要な機能を担う、千葉市の内部組織です。区長は、市職員の中から市長が任命し、区ごとの議会は設置しません。

一方、東京都にある「区」は、「特別区」と呼ばれています。「特別区」 は独立した自治体で、市町村とほぼ同じ機能を持っているので、区長は住民の選挙で選ばれ、議会も設置されますが、通常、市が行う下水道や消防の事業を都が行う点や、固定資産税など市町村税の一部は都税である点など、業務範囲は通常の市とは異なる部分があります。このように 「行政区」 と 「特別区」 は、名前は同じ 「区」 でも、その性格は大きく異なります。

千葉市で働く

大都市でありながら、身近できめ細やかなサービスを提供

本市では、戸籍・住民登録をはじめ、日常生活に密着した手続きや業務のほとんどは、住民に身近な区役所で行っており、市民サービスの最前線で把握した市民ニーズを政策に反映させる、基礎自治体としての基幹業務を区役所職員として経験することができます。また、区役所では、町内自治会活動への支援やまちづくり活動団体への助成など、地域活動を支援する拠点としての重要な業務にも従事することができます。

幅広いフィールドが広がる大都市・千葉市

政令指定都市は、基礎自治体の中でも最も多くの権限を有するため、業務は多岐にわたり、皆さんの能力を存分に発揮できるフィールドがあります。

大都市の特例として県に代わって行う事務は本市が独自に判断し実行することができるため、都道府県を介さず、本市の実情に応じて、住民生活に応じたサービスを速やかに提供することができます。

将来設計のしやすさ

人事異動は、原則、千葉市内に限られます。異動に関する負担(通勤時間、引っ越し)は少ないため、将来設計がしやすく、仕事も家庭生活も充実させやすいことがポイントです。

千葉市の「特性」―まちの宝―

現在、98万人もの人々が暮らしている千葉市では、はるか「縄文」の昔から、現在の大都市へと至るあゆみの中で、先人たちが築き上げてきた、千葉市ならではの特性を有しています。

これらの特性は、現在のわたしたちが享受している市民共通の財産であるとともに、未来に引き継いでいくべき「まちの宝」として、これからのまちづくりに活かしていきます。

はるか「縄文」の昔から受け継ぐめぐみ豊かな自然

- 日々の暮らしの中で享受できる「縄文」の昔から続く豊かな自然の恵み

- 自然を大切にする人々の想いと行動

なんでもそろう・なんでもできる利便性と安らぎをもたらすゆとり

- 市内でのあらゆる日常シーンへの対応を可能とする充実した都市機能

- 職住近接がもたらす時間のゆとりと、身近な自然が生み出す空間のゆとり

多様な交流が生み出す拠点性、拠点性がもたらす多様な交流

- 東京圏にありながらも、地勢的な環境に起因した独立性

- 東京、房総各方面から海外まで、高い交通利便性が生み出す多様な交流

おだやかで温暖な気候と交流により育まれる懐の深い市民性

- 温暖な気候と、まちの移り変わりにより生まれる交流の中で育まれてきた市民の柔軟さ

未来を拓く「挑戦都市」としての矜持

- パイオニアたちの挑戦を見つめ、支えてきたフィールド

- 歴史を動かし、まちを転換する大胆さ

千葉市の組織図

詳細PDFはこちら

千葉市の6区

中央区

人々が行き交い、にぎわいと文化を生み出すまち

中央区は、千葉市の南西部に位置し、市制施行以来、県都の政治・経済・文化の中心地として発展してきました。なかでもJR千葉駅を中心とした千葉都心地区は、県庁、市役所をはじめとした各種公的機関の他、銀行・オフィスビル等の多様な都市機能、千葉市美術館や郷土博物館等の文化系施設に加え、医療機関も集積しています。

また、蘇我駅周辺とその臨海部における蘇我副都心では、商業、業務、スポーツ・レクリエーション等の諸機能が集積するとともに、さらなる発展に向けたまちづくりが進められています。

花見川区

川と緑と花々に包まれた、安らぎと潤いのまち

花見川区は、千葉市の北西部に位置し、北部は八千代市、北東部は佐倉市と四街道市、西部は習志野市に隣接しています。区域の中央を南北に流れる花見川には、桜並木が点在し、河川の景観を彩っています。また、釣りやサイクリングを楽しむ人々の姿が見られ、自然に囲まれたのどかな風景はオオガハスとともに区のシンボルになっています。

稲毛区

まなびと創造が脈打つ文教のまち

稲毛区は、千葉市の北西部に位置し、区域の大半は住宅地です。千葉大学をはじめとする高等教育機関や研究機関が集中していることから、恵まれた教育環境を活かした文教のまちづくりを進めています。

かつては海水浴や潮干狩りが楽しめる保養地として賑わい、現在は、稲毛浅間神社周辺の松林に当時の面影が残され、一部は稲毛公園として開放されています。

若葉区

共生の原点 縄文が息づく、自然の恵み豊かなまち

若葉区は、6区の中で最も面積が広く、市域の約3割を占めています。また、農家数、耕地面積とも6区の中で最も多く、千葉市の農業をけん引しています。

特別史跡加曽利貝塚は日本最大級の規模を誇る集落型貝塚であり、縄文文化の研究・発信拠点として新博物館の整備に向けた取組みを進めています。

緑地・里山・谷津田などの豊かな自然環境に恵まれており、泉自然公園や大草谷津田いきものの里、坂月川ビオトープなどで自然に親しみ、ふれあうことができます。

チーターなど約100種類以上の動物に出会える動物公園は、市内外から多くの人が訪れる人気のスポットです。

緑区

田園と調和する広やかで快適なまち

緑区は、千葉市の東南部に位置し、若葉区に次ぐ面積を有する区です。JR外房線・京成千原線沿線には住宅地が広がっていますが、その中にも、昭和の森をはじめとする緑あふれる公園や、四季折々の自然が楽しめるおゆみ野四季の道など、豊かな自然が育まれ、人々の暮らしと調和しています。

また、北部を中心に山林、畑地、田地が広がり、酪農、養豚、野菜などの農業が営まれています。

美浜区

海辺を楽しみ、世界とつながるまち

美浜区は、都市機能が充実しており、なかでも幕張新都心地区は、国際的なイベントや会議が開催される幕張メッセを核に、千葉ロッテマリーンズの本拠地「ZOZOマリンスタジアム」、業務研究、タウンセンター、住宅、文教、公園・緑地の各地区をバランスよく配しています。

国際色豊かな都市機能と、住環境を高度に融合させた未来型の都市を形成しており、市域でも重要な都市機能を持った区域でもあります。

各区の比較

| 人口 | 面積 | 世帯数 | |

|---|---|---|---|

| 中央区 | 218,631人 | 44.71㎢ | 118,241世帯 |

| 花見川区 | 177,167人 | 34.19㎢ | 85,865世帯 |

| 稲毛区 | 160,715人 | 21.22㎢ | 78,857世帯 |

| 若葉区 | 144,437人 | 84.19㎢ | 67,102世帯 |

| 緑区 | 128,878人 | 66.25㎢ | 53,371世帯 |

| 美浜区 | 155,046人 | 21.20㎢ | 72,972世帯 |

※人口・世帯数は令和7年1月1日現在のものです。面積は、令和6年10月1日現在の国土地理院公表面積です。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください