更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

目次

HISTORY 900年のあゆみ

大型貝塚の誕生

千葉市域の歴史は古く、今から約35,000年前、旧石器時代にさかのぼります。約11,000年前に縄文土器の使用が始まることで食料の調理や貯蔵をするようになりました。約7,000年前には東京湾の魚介類や台地上のクリやドングリ・マメなどの利用が広がり、ムラの数が増えていきます。約5,000年前に、イボキサゴやハマグリなどのさまざまな干葉の食材を活かした食文化が生まれると、たくさんの縄文人が移り住んできました。加曽利貝塚(若葉区)のような巨大貝塚は、採取・狩猟の時代としては世界にもまれにみる繁栄が千葉市にあった証拠なのです。

特別史跡加曽利貝塚の復元住居

「千葉」という地名と千葉氏

8世紀になると、律令制度に基づく政治が行われました。この頃の千葉市域は、主に下総国千葉郡と上総国山辺郡にまたがっていました。

千葉という地名は古代からありました。奈良時代にできた日本最古の和歌集『万葉集』で、千葉郡の防人が詠んだ歌に、千葉という地名が登場するほか、発掘された墨書土器などによっても、「千葉」という地名が約1,300年の歴史をもつことが確認できます。

12世紀の前半、平常重はこの地に本拠を置くようになってから、地名を名字とし、千葉と名乗ったのです。

千葉の地名の由来は諸説ありますが、草木の生い茂る豊かな土地であったことから、その意味を表す好字(良い意味の字。たくさん=千、草木=葉)を当てて「千葉」と表記したのだと考えられます。

交通の要衝 千葉

古代の東海道は、三浦半島から東京湾を渡り、内房地域から茨城方面に続いていましたが、千葉付近で市川・東京方面に至るルートが分岐していました。さらに、当時から現在の東京湾は海上交通が盛んで、千葉もその港のひとつとして利用されていました。その点で千葉は、外房や内陸からの陸上交通と海上交通が結び付く場所だったのです。当時の千葉は農業を営むのに適していたことと、水陸交通の要衝であったことが、千葉氏がこの地を選んだ大きな理由と考えられます。

平安時代になると都の下級貴族が地方に土着し、古墳時代以来の在地の豪族層と結びつきました。やがて在地領主として一族郎党を率いる「武士」が誕生し、地方で確固たる地位を築きました。

平安時代の終わりには、中央政権との対立から地方での武士の反乱が起きました。10世紀の平将門の乱や、11世紀の平忠常の乱を通じて、房総各地が大きく荒廃するなか、千葉氏の子孫は次第に房総半島の各地に進出し、所領を広げてさらなる繁栄へとつながりました。

「千葉開府」千葉のまちのはじまり

千葉氏は、桓武天皇のひ孫である高望王の子の平良文を始祖とする坂東(関東)平氏の名族です。良文の孫の忠常は香取郡東庄町の大友に本拠を構えたといわれ、その子孫は上総国と下総国に勢力を広げました。

1126(大治元)年、常重が大椎(緑区)から現在の亥鼻付近(中央区)に本拠を移したことにより、千葉氏と千葉のまちの繁栄が始まったとされています。

常重の子の常胤は、1180(治承4)年石橋山の戦い(神奈川県小田原市)に敗れて安房に逃れて来た源頼朝のもとにいち早く参陣しました。また、常胤は源平合戦や奥州合戦などにも参加し、鎌倉幕府の創設に大きく貢献しました。この功績によって千葉氏は上総国と下総国を中心に、東北から九州まで全国に20数カ所といわれた多数の所領を獲得し、幕府の中でも屈指の有力御家人に成長しました。

安西順一作〈千葉介常胤像〉

「紙本著色千葉妙見大縁起絵巻複製(千葉市立郷土博物館所蔵)」※現資料 榮福寺蔵 非公開

戦国期の関東と千葉氏の内紛

室町時代後期、鎌倉公方足利氏は京都の幕府と不和になる一方、関東管領上杉氏と対立します。やがて足利氏と上杉氏が衝突し、戦乱は関東全域に広がりました。これを享徳の乱(1454から83年)といいます。公方と管領の対立は千葉一族内にも影響を与え、公方に味方する馬加(千葉)康胤が、管領に味方する千葉本宗家の胤直を攻め、殺害するという事件が起こります。この後千葉一族は分裂し、勢力を弱め、本拠地を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)へ移しました。

千葉氏の滅亡と 家康の関東入国

1590(天正18)年、豊臣秀吉は小田原城(神奈川県)を包囲し、関東の雄であった北条氏を滅ぼしました。この時千葉氏や酒井氏は北条氏の勢力下にあり、その軍勢は小田原城に入城し、北条氏と運命を共にします。北条氏滅亡後の関東には、徳川家康が移されて約250万石の領地を支配する大名となりました。江戸時代になると現在の千葉市域は佐倉藩領、生実藩領、幕領(天領)、旗本の知行地などに細分されて支配されました。

江戸時代の千葉のまち

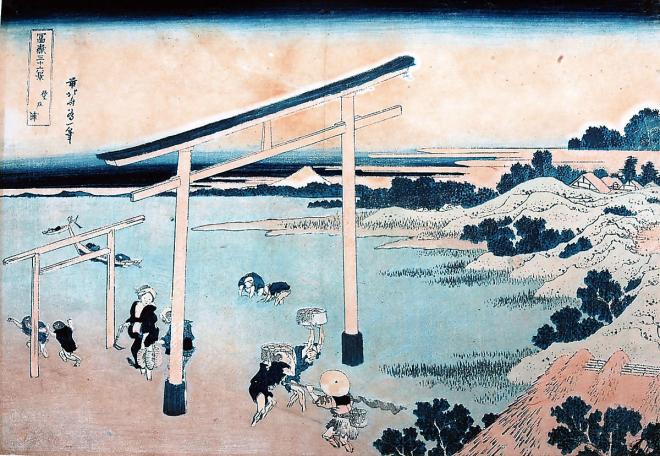

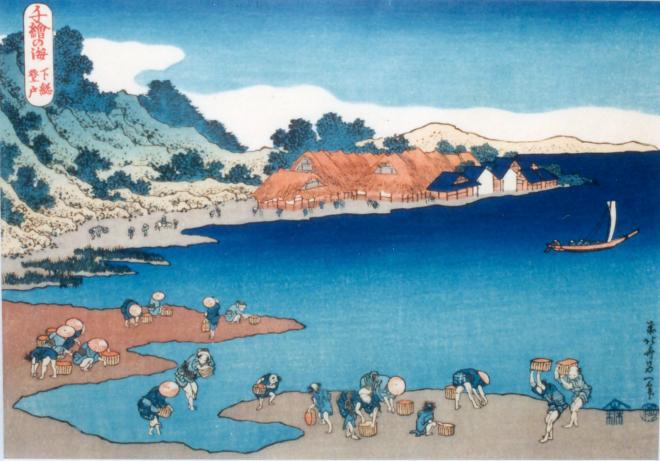

江戸時代の千葉町は、登戸と寒川の両港と江戸を結ぶ海の道や、房総往還(千葉街道)や佐倉街道・東金街道などの陸の道が交差する、交通の要地として発展しました。また、妙見信仰の中心としての妙見寺(現千葉神社)などの寺社が集まる門前町としての側面もあり、港や街道、寺を結ぶ現在の本町通り沿いに町場がつくられ、多くの人が行き来したと伝えられています。

葛飾北斎「富嶽三十六景 登戸浦」

葛飾北斎「千絵の海 下総登戸」

千葉町の誕生

1889(明治22)年4月1日、市制町村制の施行とともに、江戸時代からの千葉町・寒川村・登戸村・黒砂村・千葉寺村の5つの旧村が合併して、地方自治体としての千葉町が誕生しました。千葉町は県庁所在地であり、千葉氏の旧跡をとどめる町として知られていたので、それを踏襲して町名は「千葉町」とされました。

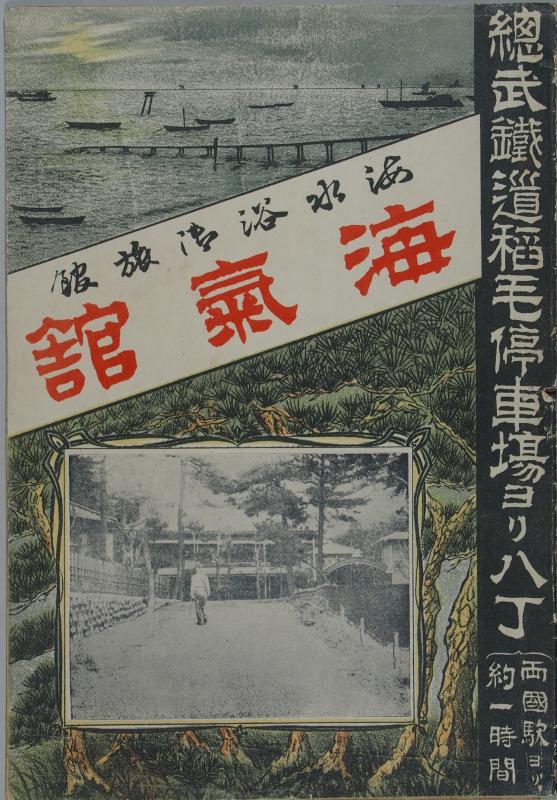

当時の千葉町周辺の海は遠浅で、海水浴場や潮干狩りなどに適していました。1888(明治21)年には稲毛海岸に県内初の海水浴場が開かれ、別荘地としても注目されるようになりました。

同時期にできた海気館は、当初は病気治療のための海水浴の施設で、遊技場や運動場もあったほか、救急に備えて医師が常駐していました。

海気館はその後旅館となり、森鴎外や島崎藤村など多くの文人墨客が滞在し、田山花袋の「弟」や、林芙美子の「追憶」などの作品の舞台にもなりました。

海気館案内冊子

1888(明治21)年、最初は海水浴治療の施設だったが、後には観光旅館となり多くの文人墨客も訪れた。

日本初の民間飛行場「稲毛海岸」

海水浴場のあるリゾート地であった稲毛海岸ですが、潮の満ち引きによってできる固く締まった砂地が飛行機の滑走路として適していたため、当時の最新技術であった飛行機の設計・製作のために訪れる人が数多くいました。当時の飛行場は、軍用がほとんどで、稲毛海岸は日本初の民間飛行場となり、全国から注目されました。

奈良原三次、白戸栄之助、伊藤音次郎など、著名な飛行家が稲毛海岸で活躍しましたが、大正6年に発生した台風による高潮の影響で施設が壊滅し、稲毛海岸は従来の海水浴場や潮干狩りのできる海岸に戻りました。白戸飛行機練習所をつくった白戸栄之助は、弟子の相次ぐ殉職がもとで航空界から引退し、木工業に転職し、現在も会社は続いています。

遠浅の海に現れた干潟の滑走路

千葉市の誕生

千葉町は1921(大正10)年1月1日に市制を施行し、千葉市が誕生しました。当時の人口は3万3,887人、世帯数は6,918世帯でした。同年5月22日正午から、県庁そばの旧千葉公園で市制施行祝賀式典が開催されました。集まった見物人は8万人に達し、夜には提灯行列も行われたと当時の新聞は伝えています。

市制施行後まもなく行われた千葉開府八百年祭〔大正15(1926)年〕 本千葉駅前(現京成千葉中央駅付近)の大アーチ(千葉市立郷土博物館蔵)

軍都千葉

1908(明治41)年6月の交通兵旅団と鉄道連隊第2大隊の椿森移転以降、千葉市には陸軍歩兵学校や気球連隊など多くの陸軍施設が置かれるようになりました。特に中央区(椿森・弁天)や稲毛区(作草部・天台・轟・ 穴川・小仲台・園生)の台地には軍施設が多く、その総面積は約462ha (約140万坪)に及びました。

千葉への空襲

太平洋戦争において、米軍は日本の地方都市を目標とした空襲をくり返しました。千葉市では2度の空襲(「七夕空襲」)により、市街地の約7割 (231ha)が焼け野原となり、被害は死傷者1,595 人、被災戸数 8,904戸、被災者4万1212人に及びました。

七夕空襲については以下のページもご参照ください。

千葉市制100周年記念サイト「七夕平和プロジェクト」(別ウインドウで開く)

高度経済成長

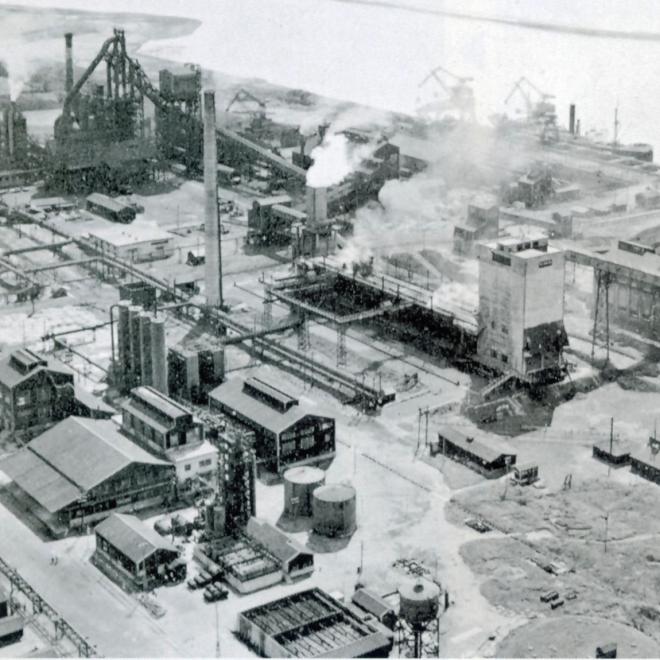

戦後、千葉市は復興への足がかりを海岸埋立による工場誘致にも求めました。特に、1953(昭和28)年の川崎製鉄千葉製鉄所(現JFEスチール(株)東日本製鉄所) 操業と、翌年に千葉港が関税法上の開港をしたことにより、消費都市から生産都市へ転換を図りました。

川崎製鉄千葉製鉄所

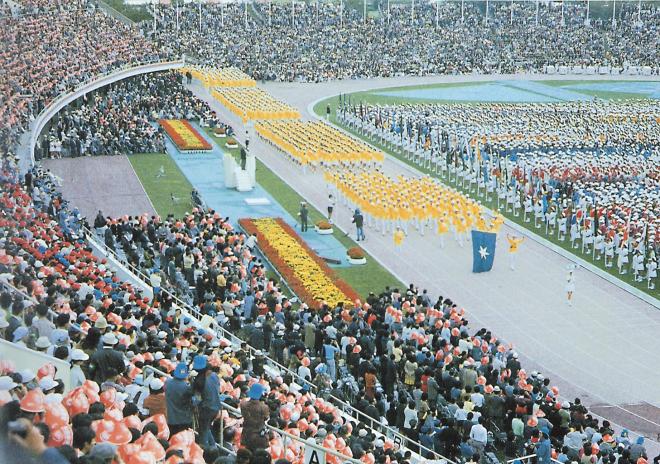

若潮国体 開会式

市域の拡大と臨海部の埋め立て

隣接する町村と合併し、大きな干葉市をつくろうという動きは、1934 (昭和9)年の検見川町と蘇我町への呼びかけから始まり、その後合併をくり返し、1969(昭和44)年の土気町との合併により現在の市域に広がるようになりました。また、昭和30年代から本格的に始まった埋め立てにより、市域面積の約8分の1に相当する土地が生まれました。

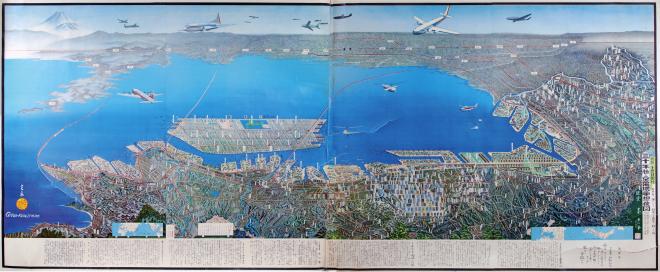

峰庫治「三十年後の京葉地帯想像図」(1962年・千葉市立郷土博物館蔵)

海浜ニュータウン(高洲・高浜)

1973年完成、約2万3,000戸が建設され、豊かな干潟は住宅地に生まれ変わった。

政令指定都市への移行

1978(昭和53)年12月に政令指定都市調査室を設置し、以後、政令指定都市移行への準備を進めました。 そして1991(平成3)年10月18 日、千葉市を政令指定都市に指定する政令が公布され、1992(平成4) 年4月1日、政令指定都市である千葉市が誕生し、大都市としての新たな歩みを始めました。

千葉都市モノレールの開業

市制施行以降の千葉市のあゆみについては以下のページもご参照ください。

このページの情報発信元

総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

電話:043-245-5660

ファックス:043-245-5534

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください