千葉市動物公園 > アカデミア・アニマリウム(教育・研究) > 展示 > 動物園で考古学

ここから本文です。

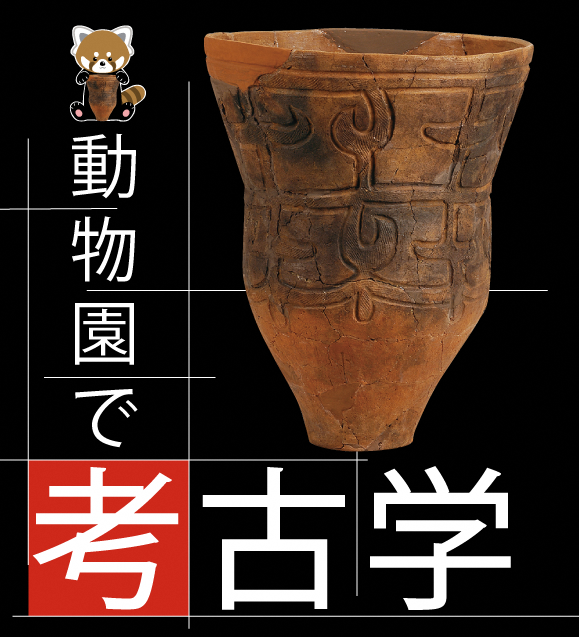

動物園で考古学

更新日:2025年3月28日

千葉市動物公園建設時に発掘された遺跡と、古代人と動物とのつながりをテーマとした展示を、動物科学館2階「動物園で考古学」のコーナーでご覧いただけます。

※動物科学館リニューアルにともないお休みしていましたが、2025年3月29日(土)から展示を再開します。

場所

動物科学館 2階(常設展示)

内容

餅ヶ崎遺跡出土品等

称名寺式土器

動物公園の建つ台地上全体が「餅ヶ崎遺跡」であり、旧石器時代のムラや縄文時代の大きなムラが発見されました。発掘で見つかった称名寺式(しょうみょうじしき)土器などの出土品や発掘成果の解説パネルを展示します。

ヒトと動物のつながり

縄文時代の動物骨や動物の造形を中心とした出土品や解説パネルでヒトと動物の共生などの歴史が学べます。

※いずれも当園と加曽利貝塚博物館及び埋蔵文化財調査センターの共催による展示

観覧料

無料(高校生以上は入園料がかかります)

その他

展示物や解説内容等の専門的内容は、加曽利貝塚博物館または埋蔵文化財調査センターにお問い合わせください。

- 千葉市教育委員会事務局生涯学習部加曽利貝塚博物館(電話:043‐231-0129)

- 千葉市教育委員会事務局生涯学習部埋蔵文化財調査センター(電話:043-266-5433)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください