更新日:2025年1月17日

ここから本文です。

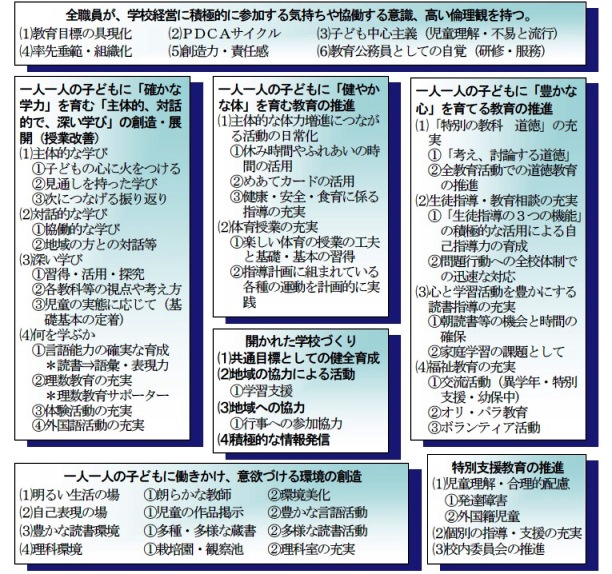

学校教育目標

学校経営方針(いじめや不登校のない、子どもの居場所としての学校づくり)

1一人一人を大切にする人間尊重の教育を推進すること

子ども一人一人をかけがえのない個人として尊重し、個性に応じた「合理的な配慮」を意識しながら、個々のもつ生活上・学習上の困難を克服したり、一人一人の可能性を最大限に伸ばしたり、生かしたりできるような教育活動を推進する。

2生きる力をバランスよく育む教育を推進すること

体験活動を充実させ、また、生徒指導の3つの機能(1.自己存在感を与えること2.共感的な人間関係を育成すること3.自己決定の場を与え自己実現を援助すること)を意識しながら、わかる授業を展開し、「確かな学力」を育むとともに、全教育活動を通じて「豊かな心」と「健やかな体」を育むように努める。

3全職員が学校経営への参画意識をもって教育に当たること

子どもと職員が主体的に活動する「笑顔があふれる学校づくり」をするために、全職員が協働体制により教育活動に当たる。

4家庭や地域との連携を強め、教育活動に当たること

家庭や地域との連携を密にして、安全・安心な環境を整えると共に、開かれた学校づくりに努め、信頼感に支えられた教育を推進する。

5全教職員が自己研鑽に努めること

子どもを育てるという崇高な使命を深く自覚し、様々な機会を捉えて自己研鑽に努める。

学校経営方針作成の背景

1憲法より

- ⑴憲法の3原則

- 国民主権

- 基本的人権の尊重

- 平和主義

特に、2.基本的人権の尊重は、「いじめ防止」など生徒指導に大きく関わる

2教育基本法より

- ⑴教育の目的(第1条)

- 人格の完成。

- 平和で民主的な国家及び社会の形成者としての資質。

- 心身ともに健康な国民。

- ⑵義務教育(第5条)

- 普通教育:各個人の有する能力を伸ばすこと。

- 自立的に生きる基礎。

- 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質。

- ⑶学校教育(第6条2項)

- 心身の発達に応じた体系的・組織的な教育。

- 学校生活を営む上で必要な規律を重んずる。

- 自ら進んで学習に取り組む意欲を高める。

- ⑷教員(第9条1項)

- 崇高な使命の自覚。

- 研究と修養に励む。

- 職責の遂行に努める。

- ⑸家庭教育(第10条)

- 保護者=子の教育についての第一義的責任者。

- 生活のために必要な習慣。

- 自立心。

- 心身の調和のとれた発達。

- ⑹学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条)

- 教育におけるそれぞれの役割と責任。

- 相互の連携及び協力。

3学校教育法より

- ⑴義務教育の目標(第21条)

- 主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度。

- 生命・自然を尊重する精神、環境の保全に寄与する態度。

- 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度。

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度。 - 家族と家庭の役割、衣・食・住、情報、産業等についての基礎的な理解と技能。

- 読書に親しむ。国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力。

- 数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力。

- 自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力。

- 健康、安全な生活習慣。体力向上。心身の調和的発達。

- 音楽、美術、文芸その他の芸術についての基礎的な理解と技能。

- 職業についての基礎的な知識と技能。勤労を重んずる態度。将来の進路を選択する能力。

- ⑵小学校の目標(第30条2項)

- 生涯学習の基礎。

- 基礎的な知識及び技能。

- 課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力。

- 主体的に学習に取り組む態度。

- ⑶体験活動の充実(第31条2項)

- ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他体験活動の充実。

- ⑷特別支援教育(第81条)

- 教育上特別の支援が必要な児童に対し、学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行う。

- 小学校には、特別支援学級を置くことができる。

4学校教育法施行規則【第2節教育課程】より

- ⑴(第50条)

小学校の教育課程は、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動によって編成。 - ⑵(第52条)

教育課程の基準としての小学校学習指導要領。

5学習指導要領の理念より

「生きる力」(確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体)をバランスよく育てる。

6千葉市の教育より

- ⑴千葉市の教育理念

人間尊重の教育=一人一人を大切にする教育 - ⑵千葉市の目指すべき子どもの姿

「夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子供」 - ⑶千葉市の教育目標

「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」 - ⑷学校の役割

「わかる授業・楽しい教室・夢広がる学校」

7児童の実態、保護者・地域の願いより(学校評価による本校の課題)

- ⑴学習意欲の向上。

- ⑵挨拶・言葉遣い。

- ⑶体力の向上。

- ⑷地域への貢献・郷土への愛着。

8「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」より

- ⑴社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備(第5条)

- 社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮を的確に行う。

- 施設の構造の改善及び設備の整備。

- 関係職員に対する研修。

- その他の必要な環境の整備に努める。

学校教育目標

「やさしい子考える子たくましい子」の育成

めざす児童像

- (1)人を思いやれる子ども

- (2)進んで学ぶ子ども

- (3)たくましい子ども

めざす学校像

1子どもたちにとって⇒「明日も来たい。」と思う居場所

- 友だちと仲良くできる。

- 思い切り活動できる。

- わかる喜び、できた喜びが味わえる。

- 環境が整備され、学習がしやすい。

2保護者にとって⇒「通わせたい。」と思う学舎

- 子どもが認められる。

- 子どもに力がつく。

- 教師と語れる。

- 環境が整備され、安心・安全。

3地域にとって⇒「地域の誇り」と思う集いの場

- 子どもたちが地域で活躍する。

- 子どもたちが地域のよさを知っている。

- 環境が整備され、美しい。

- 気軽に出かけられる。

4教職員にとって⇒「やりがいがある」を感じる職場

- 子どもたちの笑顔があふれる。

- 子どもたちの成長が感じられる。

- 保護者・地域とのつながりを感じられる。

- 学校全体で協働して教育に当たる。

めざす教師像

1子どもたちにとって⇒信頼できる先生

- 一人一人の子ども理解に努め、公平に接する。

- 一人一人の可能性を引き出す。

- わかる授業づくりのために不断の努力をする。

- 子どもの安心・安全を常に意識している。

2保護者にとって⇒信頼できる相談相手

- 子どものよさや成長を認める。

- 保護者の願いを理解し、連携しようとする。

- 社会や教育界の動向をつかんでいる。

3地域にとって⇒信頼できる協力者

- 地域のよさを伝える。

- 地域との連携を大切にする。

4同僚(教職員)にとって⇒信頼できる仲間・指導者

- 自らの使命を自覚し、努力する。

- 学校経営に積極的に参加し、協働的に職務に取り組む。

- 自己研鑽に励み、学んだことを生かし、伝える。

- 互いに認め合う。

学校経営の重点