緊急情報

更新日:2023年5月31日

ここから本文です。

千葉市市民自治によるまちづくり条例

「千葉市市民自治によるまちづくり条例」が2020年4月1日に施行されました。

この条例は、2008年に制定された「千葉市市民参加及び協働に関する条例(以下『旧条例』といいます。)」を全部改正したものです。

|

条例の解説動画ができました! 皆さんに条例をもっと知っていただけるよう、解説動画を制作しました。 |

|

【解説①】どんな条例なの? 資料(PDF:854KB) 【解説②】何が書いてあるの? 資料(PDF:1,156KB)

→【解説①】字幕版は、こちら。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) →【解説②】字幕版は、こちら。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

【解説③】何をすればよいの? 資料(PDF:679KB) 【解説書】 【リーフレット】

→【解説③】字幕版は、こちら。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) (PDF:2,942KB) 表(PDF:1,781KB)

「まちづくり」とは?

社会の課題の解決を図り、より住みよい社会をつくることをいいます。こう聞くと、すごく難しく感じてしまうかもしれませんが、日常生活で感じた「もっとこうだったらいいのにな」「ここを改善したい」ということへの取組み一つ一つが、住みよい社会をつくることにつながります。

例えば…

「まちをもっときれいにしたい!」⇒清掃活動、公園の花壇づくり

「安全なまちにしたい!」⇒防犯パトロール、登下校時の見守り活動

「高齢者が安心して暮らせるまちにしたい!」⇒買い物支援、ごみ出し支援 など

これらは、まちづくりのほんの一例です。地域の行事に参加することも、地域に関心を持つきっかけとなる、まちづくりの第一歩です。まずは肩肘を張らず、できるところからまちづくりに取り組んでみませんか?

「市民自治によるまちづくり条例」とは?

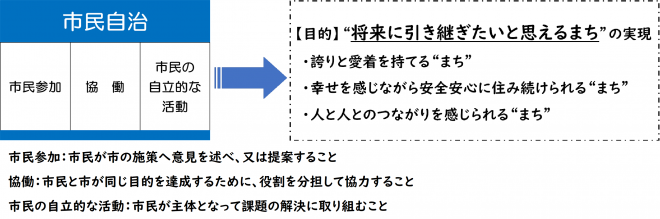

この条例は、市民の皆さんが「将来に引き継ぎたいと思えるまち」の実現に向けて行うまちづくりを後押しするためのものです。まちづくりにおける市民の皆さん、町内自治会、市民活動団体などの役割、市の責務などを定めています。

「市民自治」とは、①市民参加、②協働、③市民の自立的な活動、という3つの柱によって、地域の実情に合ったまちづくりに取り組むことを表しています。

条例の施行によって、目に見えて何かがすぐに変わるものではありません。ですが、この条例を一人一人が理解し、実践していくことで、少しずつ「将来に引き継ぎたいと思えるまち」の実現に近づくことができるのです。

地域の課題を「ジブンゴト」として捉え、ほどよい「おせっかいの精神」で助け合い、できるところからまちづくりに取り組むことが大切です。

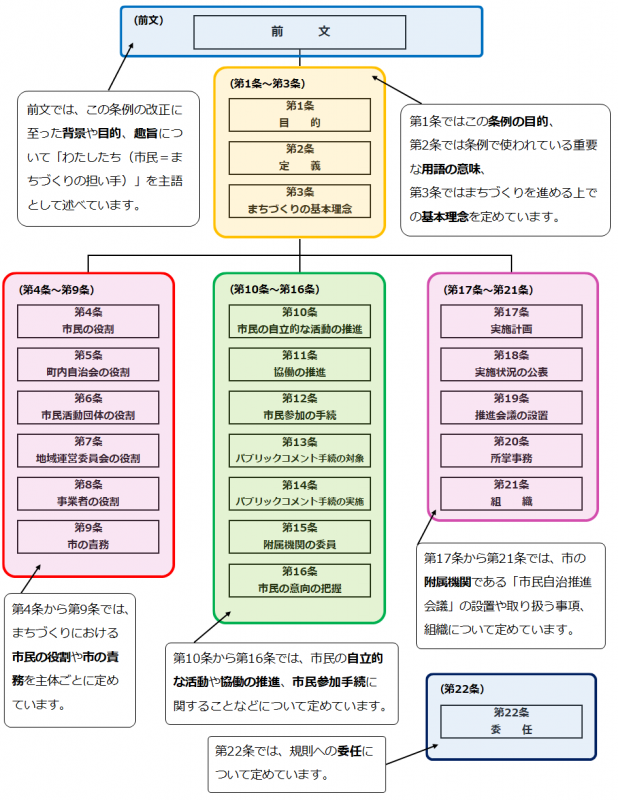

条例の構成

この条例は、前文と5つのグループで構成されています。

条文は、千葉市例規集(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

改正の背景

市はこれまで、旧条例に基づき、市民参加と協働の推進を図ってきました。しかし、旧条例に規定されている市民参加と協働はいずれも行政主導であり、市民主体とまでは至っていない状況でした。

また、人々の価値観や生活様式が多様化し、社会が取り組むべき課題が増大する中、行政サービスだけでこれらの課題の解決に取り組んでいくことは、困難になってきています。そのため、地域が抱える個々の課題にきめ細かく対応していくためには、その地域の実情に合ったまちづくりを進める必要があります。

こうした背景に基づき、市民が主体となったまちづくりを推進するために条例の改正に至ったものです。

改正までの取組

当初は「(仮称)私のまちづくり条例」の制定を検討しており、インターネットモニターアンケートやワークショップなどを通じて市民の皆さまからご意見をいただきました。これらのご意見は、「市民主役のまちづくりの実現に向けた検討会」によって提言書としてまとめられ、附属機関である「市民参加協働推進会議」における条例案検討のベースとなりました。この会議での検討結果は、答申として市へ提出されました。

その後、答申の内容を反映し、現行条例の改正を行う方針で検討を重ね、2019年3月のパブリックコメント手続を経て、令和元年第2回定例会において条例改正案は可決されました。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

電話:043-245-5664

ファックス:043-245-5155

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください