更新日:2025年2月3日

ここから本文です。

令和6年度特別展「貝と人 -縄文時代から続く貝と人のかかわりを探る-」

例年、特別展は郷土博物館と千葉市埋蔵文化財調査センターの2会場を巡回する形をとっていますが、今年度は当館がリニューアル工事で休館中のため、千葉市埋蔵文化財調査センターでのみ実施します。

今年は、特別展『貝と人』を開催します。

縄文時代から続く貝と人とのかかわりを、主に房総半島の資料から読み解きます。

房総半島は周囲を海に囲まれ、縄文時代から現在にいたるまで人々は多くの海産資源を利用してきました。なかでも貝類は縄文時代以来、盛んに人に利用され、そのかかわりは現在でも続いています。今回の展示は、貝を「身」と「殻」に分け、長年続く人とのかかわりについて、様々な角度からみていきたいと思います。

期間

2025年2月3日(月曜日)~2025年3月16日(日曜日)

※会期中は3月8日以外開館

会場

千葉市埋蔵文化財調査センター(千葉市中央区南生実町1210番地)

料金

入場無料

関連イベント

講座・貝輪作り・貝層パフェを作ろう、など各種実施予定

※特別展の準備期間及び会期のみの期間限定「X」アカウントを開設中です。「貝と人」で検索。

千葉市埋蔵文化財調査センターホームページ(別ウインドウで開く)

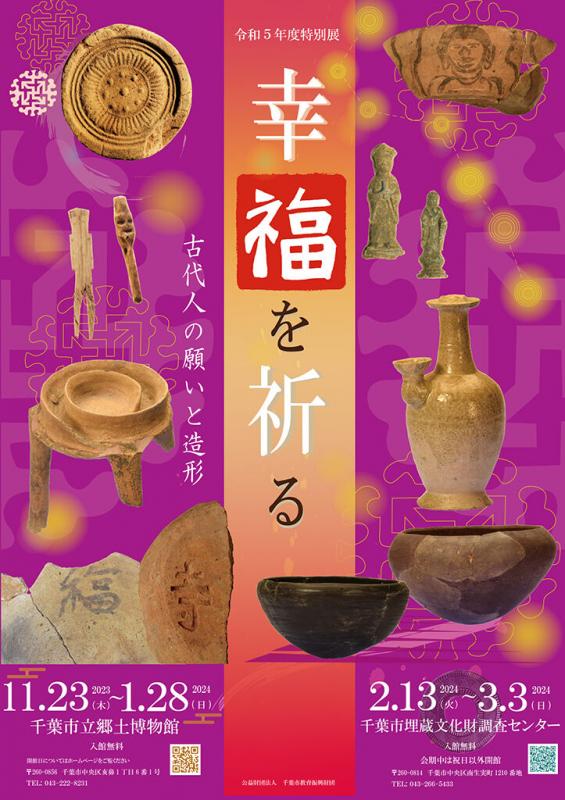

令和5年度特別展「幸福を祈る -古代人の願いと造形-」

千葉に生きた古代人は、農民として米や布をつくるとともに、兵士として東北や九州に赴任し、あるいは政府や要人につかえるなど、さまざまな形で古代国家の基盤づくりに関わりました。昭和・平成の大開発の時代に膨大に増えた発掘成果から見えてきたのは、かつて教科書で習った、租税や労働の負担に苦しんだ人たちではありませんでした。

見えてきたのは、積極的に幸せを願い、活発に生きた人々の姿であり、千葉は民衆仏教開花の地であったのです。

人々の願いや思いが伝わる造形や文字から、都の華やかなものとは異なる信仰のあり方を描きます。

※会期は終了しました。

→チラシのダウンロード(PDF:418KB)(別ウインドウで開く)

期間

2023年11月23日(木曜日)~2024年1月28日(日曜日)

会場

郷土博物館 1階展示室

※当館で開催後、2月13日(火曜日)~3月3日(日曜日)に千葉市埋蔵文化財調査センターを会場に開催します。

ギャラリートーク

学芸員によるギャラリートークを下記の日程で行います。

時間はいずれも、10時30分~と14時~の1日2回、30分程度です。

事前予約は不要です。当日会場にお越しください。

12月2日(土曜日)

1月6日(土曜日)

※千葉市埋蔵文化財調査センターでのギャラリートーク

2月17日(土曜日)

3月2日(土曜日)

令和4年度特別展「遺物から見える地域文化の発達 縄文時代前期後葉~末葉」

※展示は終了しました。

千葉市埋蔵文化財調査センターによる令和4年度特別展「遺物から見える地域文化の発達 縄文時代前期後葉~末葉」を当館1階で開催中です。この時代、東関東地方に浮島・興津式、西関東地方には諸磯式という2つの異なる土器が分布していました。また、土器の形や文様にとどまらず生活用具や住居の形なども違い、浮島・興津式文化圏、諸磯式文化圏と呼べるような地域文化が形成されました。遺物から読み取れる地域のアイデンティティの発達について展示しています。この機会にぜひご覧ください。

期間

2022年11月23日(水曜日)~2023年1月22日(日曜日)

会場

郷土博物館 1階展示室

※当館で開催後、2月3日(金曜日)~3月5日(日曜日)に千葉市埋蔵文化財調査センターを会場に開催します。

ギャラリートーク

学芸員によるギャラリートークを下記の日程で行います。

時間はいずれも、10時30分~と14時~の1日2回、30分程度です。

12月17日(土曜日)

1月7日(土曜日)

※千葉市埋蔵文化財調査センターでのギャラリートーク

2月4日(土曜日)

3月4日(土曜日)

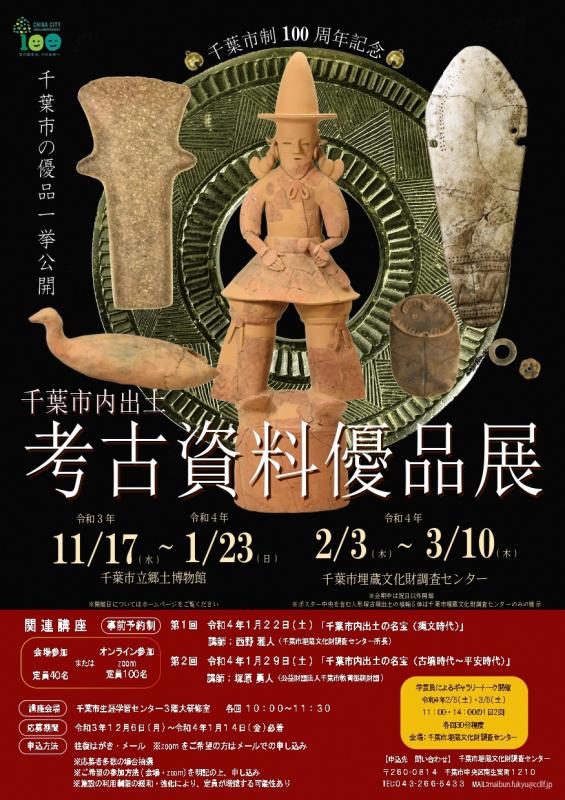

千葉市制100周年記念「千葉市内出土考古資料優品展」

千葉市埋蔵文化財調査センターによる「千葉市内出土考古資料優品展」を当館1階で開催中です。千葉市内の出土資料で、造形的に優れている資料、資料的価値が高い資料を集めて展示しています。また、他機関で所蔵されている資料も一挙公開しています。この機会にぜひご覧ください。

期間

2021年11月17日(水曜日)~2022年1月23日(日曜日)

会場

郷土博物館 1階展示室

※当館で開催後、2月3日(木曜日)~3月10日(木曜日)に千葉市埋蔵文化財調査センターを会場に開催します。

埋蔵文化財ロビー巡回展

千葉市には縄文時代以外にもたくさんの遺跡が存在します。旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代、鎌倉時代、室町時代、江戸時代と、現代まで各時代の人々が連綿と生活を営んできた場所、それが私たちの住む千葉市なのです。(千葉市埋蔵文化財調査センターHPより)

千葉市埋蔵文化財調査センターが、当館を始めとする市内各施設を巡回する展示です。毎年異なるテーマでいろんな出土品を見ることができます。

一覧

2020(令和2)年度 埋蔵文化財ロビー巡回展「石斧展」

今回の展示では、弥生時代に使われた大陸系磨製石器とよばれる実用の石器(石斧)に焦点を当てます。

この石斧は、稲作などとともに、弥生時代に大陸から伝わった石斧です。石斧は生活していくためには必須のアイテムですが、石斧に使用できるような硬質な石材は何処でも入手できるわけではありませんでした。特にここ房総半島ではそのような石材を確保することはできず、必需品を外部からの輸入に頼っていました。

しかし、そのような環境でも房総半島には沢山の大きなムラが存在していました。どのようにして、大きなムラが存在したのか、房総半島における石斧の生産・流通・保有・消費に注目し、考えてみたいと思います。

期間

2020年11月18日(水曜日)~11月29日(日曜日)

会場

郷土博物館 1階展示室

2019(令和元)年度 埋蔵文化財ロビー巡回展「環状石器展」

縄文時代や弥生時代の遺跡からは、中心に穴の開いた円盤型の石器が見つかることがあります、これらは「環状石器」と呼ばれており、いろいろな説があるものの詳しいことが分かっていない謎の石器です。

今回は関東地方の遺跡から資料を集め、この不思議な石器の謎に迫ります。

期間

2019年11月13日(水曜日)~12月1日(日曜日)

会場

郷土博物館 1階展示室

チラシ

2019年度埋蔵文化財ロビー巡回展「環状石器展」チラシ(PDF:4,257KB)(別ウインドウで開く)

2018(平成30)年度 埋蔵文化財ロビー巡回展「弥生狩猟民」

今年度は、水田稲作を代表とする農耕が生業の中心となっていたと一般的に考えられている弥生時代以降に、農耕以外の生業を選択して生活していた人々に焦点を当てます。

期間

2018年11月14日(水曜日)~12月2日(日曜日)

会場

郷土博物館 1階展示室

2017(平成29)年度「大有角石器展ー弥生時代の「謎」の石器ー」

2017年度は「大有角石器展」と題して、市内及び千葉県内から見つかった有角石器という石器を中心に展示を行います。

有角石器は主に弥生時代に作られた石器ですが、何のため作られたのか、特徴的なでっぱりのある形はどのように成立したのか、謎に満ちた石器です。

開催期間

2017年11月15日(水曜日)~11月30日(木曜日)

会場

郷土博物館1階展示室

2016(平成28)年度「千葉市の中世遺跡」

市内には、「中世」の遺跡が約70カ所余り確認されています。それらの多くは15世紀以降の「戦国時代」の遺跡です。20カ所余りの遺跡で発掘調査が行われ、その成果から当時の千葉市はどのような状況であったのかを紹介します。(千葉市埋蔵文化財調査センターHPより)

埋蔵文化財ロビー巡回展チラシ(PDF:120KB)(別ウインドウで開く)

開催期間

2016年11月16日(水曜日)~12月1日(木曜日)

会場

郷土博物館1階展示室

|

|

2015(平成27)年度「縄文から弥生へ 千葉市の遺跡から」

千葉市から見つかった弥生時代が始まる頃の資料を展示します。

開催期間

2015年11月18日(水曜日)~12月3日(木曜日)

会場

郷土博物館1階展示室

2014(平成26)年度「大膳野南貝塚」

緑区おゆみ野にある大膳野南貝塚での発掘調査から、現在までにわかっていることを出土遺物も展示しながら分かりやすく解説しています。

開催期間

2014年11月12日(水曜日)~12月2日(火曜日)

会場

郷土博物館1階展示室

関連リンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください