緊急情報

ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 地産地消の取組み > 「地産地消」の推進 > 千葉市の秋の味覚といえば、WE LOVE RAKKASEI(落花生)! > 落花生ができるまで

更新日:2024年1月15日

ここから本文です。

落花生ができるまで

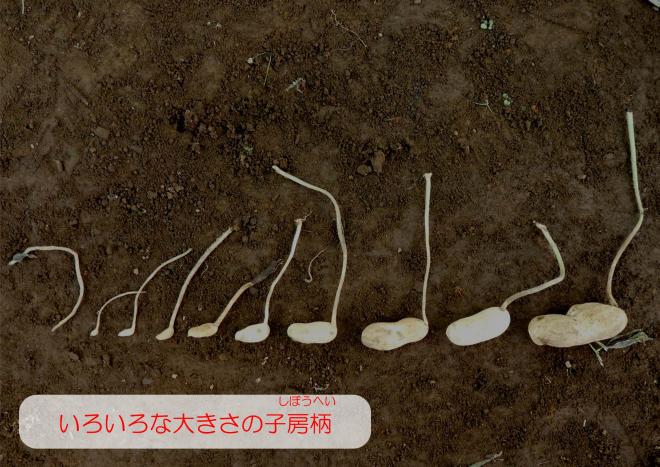

落花生の種は、普段私たちが食べている落花生の実です。写真で種からちょっと出ている白いものは芽です。これは、発芽の時期をそろえるためと発芽しない種を選別するため、発芽させています。

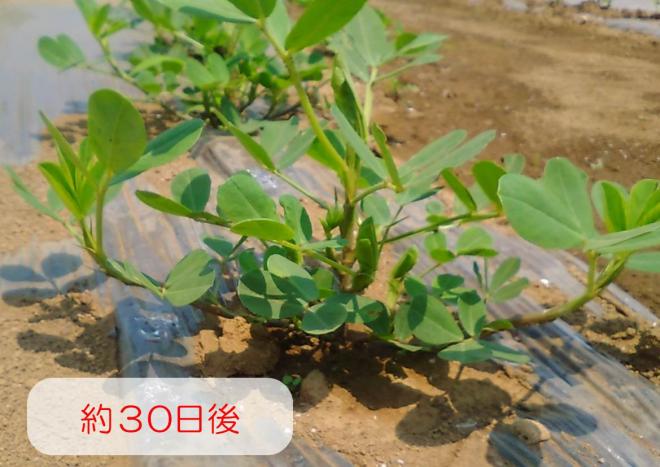

種をまいて1週間から10日ほどで芽が出ます。

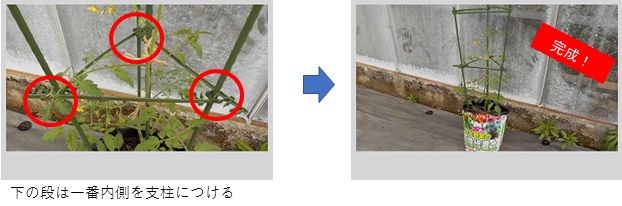

花が咲く株も出てくる時期です。

黒いマルチを取り除きます。取り除く理由は後程!

この写真は種まきから約50日後です。1株に200~300の花が咲きます。最初の花が咲いてから、2ヶ月くらいの間に、咲いては枯れを繰り返したくさんの花を咲かせます。

花が枯れると、子房柄(しぼうへい)がのびてきます。

のびた子房柄は土につきささり、地中へもぐっていきます。なので、マルチをあらかじめはがしておく必要があるのです。

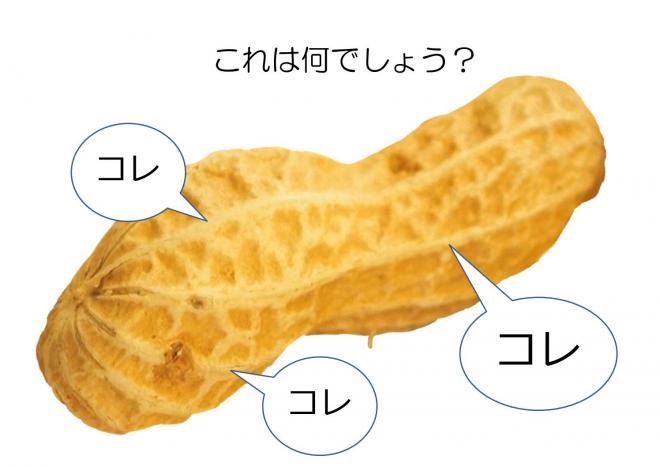

子房柄は土の中でどんどん大きくなりますが、落花生のお肌がツルツルなのがわかりますか?お店で売っている落花生はもっとシマシマです。この状態はまだ収穫には早いのです。

1本の枝を見てもいろんな状態の落花生があることがわかります。

そろそろ収穫の時期を迎えます。千葉市だと8月下旬から10月下旬頃までが落花生の収穫時期です。(品種は時期によって異なります)

手で茎をつかみ、地面から引き抜くイメージで掘り取ります。品種によっては機械で掘れるものもあります。たくさん実がついていますね。このあと、殻つきのままゆでて、ゆで落花生としても楽しめます。

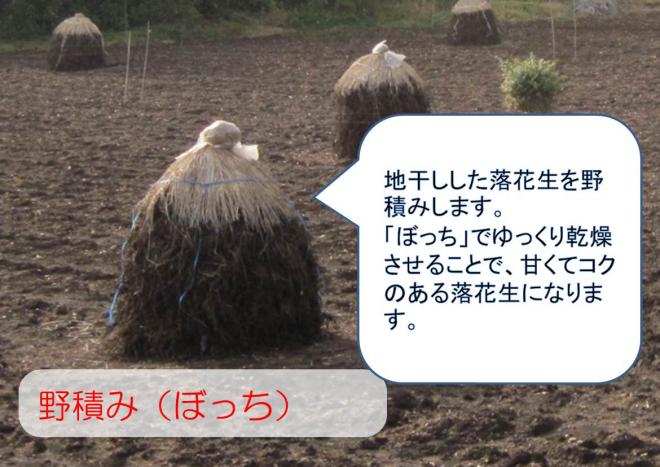

地干しした落花生を積んだものを「ぼっち」と言います。「ぼっち」でさらに1か月ほど乾燥させ、ゆっくりと水分を飛ばします。十分乾燥させたら、ぼっちを崩し、葉茎と実を分けます。お店で売っている落花生は、この実を煎ったものなんですよ。

【落花生マメ知識】落花生の殻の表面の網目模様は、「維管束(いかんそく)」といい、水や栄養の通り道です。この維管束が茎や土からの水、栄養を全体に行きわたらせます。維管束がハッキリしたら生長したという合図なのです。

関連リンク

このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-継承2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-継承2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください