更新日:2026年2月6日

ここから本文です。

館長メッセージ

目次

- 動線をどうするか(7月4日)

- 通史展示と企画展示室(8月1日)

- ダイナミックラインとは(9月5日)

- 展示の解説文について(10月3日)

- 11月8日にリニューアルオープンします(11月1日)

- オープンから約1か月経ちました(12月5日)

- 謹賀新年(1月1日)

- 千葉開府900年記念特別展を開催中です(2月6日)

【天野前館長のメッセージ】

令和6年度 4月から3月の館長メッセージは →こちらへ

令和5年度 4月から9月の館長メッセージは →こちらへ

10月から3月の館長メッセージは →こちらへ

令和4年度 4月から12月の館長メッセージは →こちらへ

1月から3月の館長メッセージは →こちらへ

令和3年度の館長メッセージは →こちらへ

令和2年度の館長メッセージは →こちらへ

ごあいさつ

4月4日(金)

4月から館長となりました芦田と申します。3月まで天野館長の下で副館長を務めておりました。これまで、天野館長が館長メッセージで様々な発信をされてきましたが、私は同じような内容豊富な文章を書くことができませんので、悪しからずご承知おきください。それでも時折、館の様子などを短文にてお伝えできればと考えております。

さて現在、郷土博物館は展示リニューアルのため閉館しておりますが、館の外では「千葉城さくら祭り」が開催されております。今週は雨天が続き、人出も今一つでありましたが、本日あたりからようやく暖かさが戻り、桜も8分咲きとちょうど見ごろとなっており、屋台も立ち並んで、亥鼻山はお祭りの雰囲気一色となっております。

|

| 今朝の亥鼻公園の様子 |

そのような中、閉館中の館内では職員が総力をあげて日々リニューアルの作業に取り組んでいます。リニューアルオープンは11月頃を予定しておりますので、どうか楽しみにお待ちいただければと存じます。

郷土博物館の常設展示

5月2日(金)

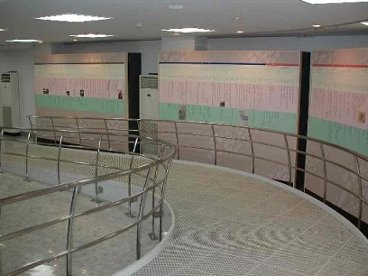

現在、当館は館内の展示を全面的にリニューアルするために休館しておりますが、前回、常設展の展示替えが行われたのは、平成12年~13年のことです。当時は大規模な耐震改修工事が主な目的で、建物が免震構造となるとともに、瓦等も新しくなり、外壁も塗りなおされました。内部も部屋構成が変わったことから、それに伴って展示も変更するすることとなったのです。4階にはまだプラネタリウムがありましたが、1階から3階までが休館前の状態となったのはこの時です。1階には入口脇からスロープが作られ、それに沿って歴史年表が設置されました。2階は企画展などを行うスペースとして、企画展期間以外は館所蔵の武器や武具、天文資料などが展示されました。3階は「千葉氏の興亡と妙見信仰」という千葉一族の起こりから滅亡までのまとまった展示となりました。

その後、千葉市科学館が新たにできた関係で、平成19年に4階にあったプラネタリウムが閉鎖となり、その場所を改修した上で平成22年に「近現代の千葉」展示室としてオープンしました。

|

|

| 1階のスロープ | 3階展示室 |

このような変遷を経てきたこともあり、郷土博物館でありながら展示されていない時代もありました。具体的には「原始古代」と「近世」の展示がない状態で、全体として千葉市にどのような歴史があり、どんな変遷を経て今日に至っているのかを理解できような展示構成にはなっていなかったのです。来館者からも「千葉には近世が無かったの?」などと聞かれることも何度かありましたので、職員としてはその度に申し訳なく感じておりました。今回のリニューアルではまずこの点を解消することが大きな目的の一つで、懸案であった千葉市の通史展示が実現することとなります。

以前の郷土博物館

6月6日(金)

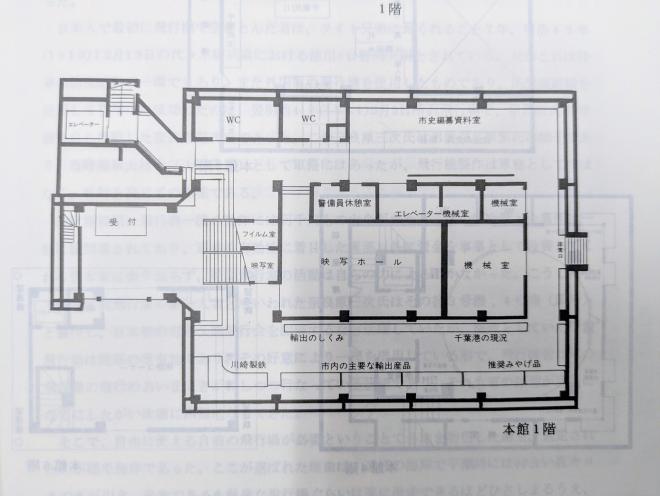

前回、平成12年から13年にかけての耐震改修工事について少し触れましたが、この時に館内の構造が現在のものに変わっています。もともとその前までは階段移動が前提で、エレベーターも階段をのぼった2階から5階の間に付いていました。1階にはこれまた階段状の映写ホールがあり、その周囲は展示スペースや作業スペースとなっていました。当時の様子を覚えている方はもう少ないのではないでしょうか。4階にはプラネタリウムが、5階にはかつて売店もあったのです。

|

| 以前の1階平面図(S58当時) |

先の耐震改修工事では、城型建造物としてはじめての免振構造を採用したため、建物全体を持ち上げて、基礎との間にバネやゴムを設置するという大掛かりな工事が行われました。そのおかげで、東日本大震災の際にも展示物にほとんど影響はありませんでした。改修にともない新たに館内に壁を設けるなどしたために、館全体の構造も変化しました。1階はフラットな展示フロアとなり、講座室も設けられました。エレベーターは1階から5階までつながり、外には裏口に通じる長いスロープが設けられました。また多目的トイレも設置されるなど完璧とは言えませんが、なんとかバリアフリーに対応した形となりました。

今回の工事はあくまでも展示のリニューアルなので、こうした構造上の変更はありませんが、今ある建物を前提として、どうしたら見やすい展示が実現できるかについて、大いに悩むこととなりました。

動線をどうするか

7月4日(金)

今回の展示リニューアルにあたってまず問題となったのが、動線です。既存の建物は天守閣を模した建物なので、5階建てで、しかも上の階ほど面積が狭くなっていきます。そのためエレベーターは建物の中央寄りに設置されています。また、1階から2階と4階から5階への階段は1か所ですが、2階から4階の間は階段が2か所あり、別方向から出入りすることができます。これまでも来館者からどこから見ればよいかわかりにくいというご指摘を何度もいただいておりましたし、実際に各階での観覧順路は示しているものの、なかなかその通りには見ていただけていないという問題がありました。

今回、千葉市の通史展示を実現するにあたって、時代順に展示をみていただけるようにするには、どのような順路で見たら見やすいのかをいろいろ考えましたが、既存の建物の構造を変えないかぎり、根本的な解決は難しいのが実情でした。館内でも様々に議論したのですが、決定的な解決策は見つかりませんでした。

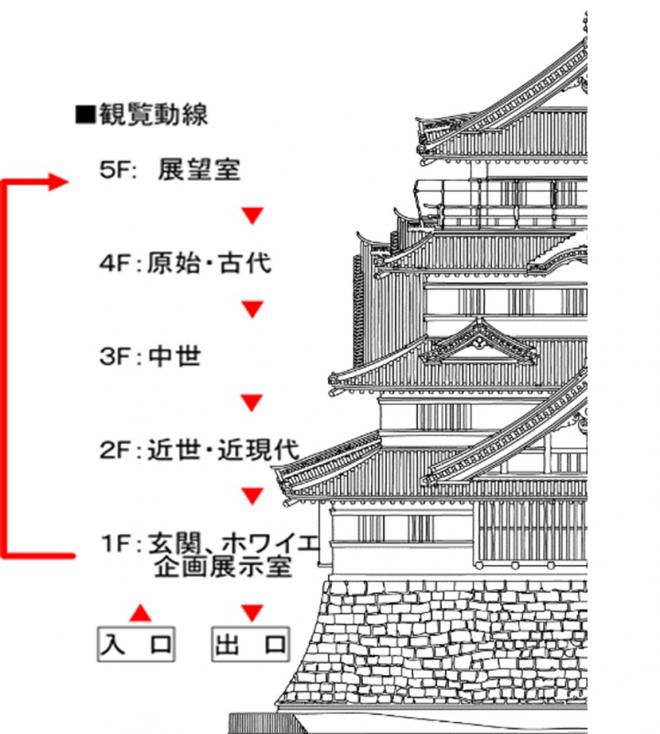

結局、入館して1階からエレベーターで最上階の5階に上っていただき、そこから1階ずつ階段で下りながら展示を見ていただく動線といたしました。階段が2か所ある部分については、1か所を非常時以外は使わないこととし、迷わずに順番に見ていくことができるように考えております。一度に大勢の移動は難しいものの、来館者の負担も少なくて済むので、従前もよくこの順に館内を案内しておりました。今回は5階で外の展望も含めて現在の千葉市の様子を見ていただけるようになっており、そこから1階ずつ下に下りながら、当市の歴史を順番に見ていただく形となりますので、より理解しやすくなるのではないかと思います。

|

車椅子などエレベーター利用の方はどうしてもエレベーターが各展示室の中央寄りに出入口がある関係から、展示の途中の場所に降り立つことになってしまいます。この構造は変えられないのでたいへん申し訳ないのですが、エレベーター脇にフロア案内図を掲示するとともに、今回は展示動線がわかりやすいように時代ごとに色を変えたダイナミックラインという線を引いておりますので、各階の線が始まる場所に移動していただき、その線に沿ってご覧いただければと思います。

通史展示と企画展示室

8月1日(金)

今回、展示の大きな目玉となるのは通史展示が実現することです。ふつう、各地の郷土博物館や資料館では、その地域の歩みを時代順に見ることできる展示となっていることが一般的なのですが、前にも述べたように、本館では開館以降に紆余曲折があったことから展示されていない時代がありました。具体的には原始・古代と近世の展示がなかったのですが、このことから千葉市の今日までの変遷を知ることができない展示構成となっておりました。また、特別展や企画展の際、2階を使用していたことから、開催のたびに2階の常設展示を撤去する必要がありました。当然、企画展の期間中は2階の常設展示が見られないという状況が生じていたのです。このように、常設展示が通史展示となっていないことと企画展示室が無いことが、当館の長年にわたる問題点であり、今回のリニューアルにおいて、まず解決したかったことなのです。

前回も述べましたとおり、今回、5階から順に下の階に下る動線としました。リニューアル後は4階が原始・古代、3階が中世、2階が近世、近現代の展示となります。企画展示室は講座室と兼用になりますが、1階に設けることとしました。これまでよりも少々狭いスペースになりますが、常設展示に影響しない形で企画展を開催できるようになります。

ダイナミックラインとは

9月5日(金)

当館のリニューアル作業も佳境を迎えております。新たな展示用の壁などの造作物の工事や展示ケースの設置が進んでいます。今回、古いケースで使えるものはできるだけ利用しようという方針で、ほとんど既存のケースを使うのですが、展示構成上、一部の固定ケースを動かすことになった部分があります。3階にあった個別ケースの一部を4階や2階に移動したりしていますので、かなり雰囲気が変わると思います。

さて、前々回の「動線をどうするか」で少し述べたのですが、今回の展示では動線をはっきりさせるために展示の順路にラインを引いています。従ってそのラインに沿って、ご覧いただければ順番通りみられるようになっています。また、そのラインは時代ごとに色を変えております。各時代のイメージカラーにもなっているのですが、原始・古代は赤、中世はオレンジ、近世は青、近現代は緑となっています。それぞれの色は千葉の「葉」の色の変化をあらわしています。今回のリニューアルではこれをダイナミックラインと呼んで、床だけでなく、グラフィックパネル内にまでそのラインが入り込むデザインとなっております。言葉ではなかなかイメージできないかもしれませんが、このダイナミックラインによって時代のつながりやダイナミックな歴史の変遷を感じてもらえればと思っています。

展示の解説文について

10月3日(金)

昨年の9月30日から休館して、館内のリニューアル工事に取り組んでまいりましたが、いよいよ来月にはオープンの運びとなります。オープン日の日程は後日、ホームページ上でお知らせいたします。

リニューアルの作業も佳境に入っているところですが、今回は展示グラフィックに掲載する解説文について簡単にお話しさせていただきます。解説文は時代別の大項目とその下に中項目、さらに詳しい小項目の三段階で構成しております。また、それでは足りない部分については個別に説明文を加えております。他に各展示資料にはキャプションを付すのですが、こちらは当館自前での作成となります。

各解説文はできるだけ読みやすくするために概ね150字程度でまとめております。また、文章も可能な限り平易なものとなるよう努めました。いわゆる歴史用語が並ぶような解説とならないように、歴史に詳しくない人でも読んだときになんとなく意味が分かるようにしたつもりですが、実際にはこの作業がかなり困難を極めました。また、小学校4年生以上で習う漢字の初出については原則としてルビを付しています。これでかなり読みやすくなっていると考えています。ただ、全体として文字量は多めとなってしまいました。この点はお許しいただきたいと思います。時間の無い方は大中項目だけを読んでいただいてもおよその流れがわかるようになっています。時間のある方はじっくり小項目や個別の解説文までお読みください。郷土千葉の歴史の様々な側面を知ることができると思います。

もちろん今回の通史展示で触れられなかった項目も少なからずあります。今回の通史展示は本市の歴史の概説ととらえていただければ幸いです。

11月8日(土曜日)にリニューアルオープンします

11月1日(土)

既にホームページ上でもお伝えしておりますとおり、リニューアルオープンの日が11月8日(土)に決まりました。当日は9:30から館の入口前で記念式典を行います。今回は千葉氏の系譜を引く千葉周作が開いた北辰一刀流の方々にお出でいただき、記念の演武を行っていただける他、本館と至近にある市立葛城中学校の吹奏楽部が演奏を披露していただけることとなっております。ご協力に深く感謝申し上げます。なお、雨天の場合は中止となりますので、ご容赦ください。

入館は式典終了後に可能となります。当日は時間限定ではありますが、各階に担当の研究員がついて展示解説も行います。ぜひ新しくなった郷土博物館の展示をご覧いただきたいと存じます。なお、本館の駐車場は式典で使用するため、午前中は使えませんのでご注意ください。

また、当日は参加型のイベントとして、館内で鎧の試着体験を実施する他、館外では都市アイデンティティ推進課のご協力により千葉氏VR「月星の記憶」の体験や観光プロモーション課のご協力により竹灯籠づくりのワークショップも行う予定です。なお、館外のイベントにつきましては雨天の場合中止となりますのでご了承ください。

11月8日はぜひご家族で郷土博物館においでください。職員一同お待ちしております。

オープンから約1か月経ちました

12月5日(金)

11月8日にリニューアルオープンしてから約1か月が過ぎました。この間多くの皆様にご来館いただいております。また、複数の報道機関の皆様にも記事や放送にしていただきましたこと深く感謝申し上げます。

今回、千葉市の原始・古代から近現代までの歩みを通史で展示するという基本的なコンセプトを実現するため、館の職員の総力を挙げて取り組んでまいりました。また、リニューアル業務を請け負っていただいた丹青社の皆様には多くのアイデアをいただくとともに、こちらのわがままの数々を聞いていただきました。限られた経費の中での作業ではありましたが、誰もが少しでも良いものにしたいという思いが寄せ集まって今回の展示は出来上がっています。

展示を一通りざっと見ていただく分には30分~1時間程度で回れると思いますが、じっくりと見て回るには半日くらいは必要かと思います。既にホームページでお知らせしておりますとおり、年内から年明けにかけて毎週土曜日の午後1時半から時代を区切っての常設展示のギャラリートークを開催しておりますので、よろしければご参加ください。それぞれの展示担当者から直接裏話などを聞くことができるかもしれません。

謹賀新年

1月1日(木)

あけましておめでとうございます。2026年の元旦にあたり、一言ご挨拶させていただきます。

昨年、11月に当館の展示リニューアルが完成し、無事にオープンすることができました。これまで展示がなかった時代を補い、千葉市の今日までのあゆみを通史としてご覧いただける展示となりました。ここに至るまで、様々な方々にご尽力をいただいたお陰と深く感謝申し上げますとともに、多くの皆様にご来館いただきましたこと改めて御礼申し上げます。どうか本年も当館にお越しいただき、展示をご覧いただくとともに、館の活動にご協力・ご支援いただけますと幸いです。

さて今年、2026年は平常重が千葉に本拠を移したとされる1126年からちょうど900年という節目に当たります。千葉市では4月から本格的な開府900年事業が予定されておりますが、本館ではそれに先立ちまして1月23日(金)より3月8日(日)までの期間で、千葉開府900年記念特別展の第一弾として「千葉氏と城館―住まう・治める・戦う―」を開催いたします。

千葉一族が県内各地に築いた館や城を紹介するとともに、各城館の機能や地域とのつながりなどを展示いたします。ご期待ください。

さらに、4月以降2回の特別展を予定しております。7月~9月の予定で、「全国に広がった千葉氏(仮称)」、10月~12月には「千葉氏がつくったまちの900年(仮称)」を開催する予定で進めております。千葉開府900年の記念の年ということで、充実した内容にするべく職員一同鋭意取り組んでおりますので、楽しみにお待ちいただければと存じます。

どうか本年も当館の諸活動を応援いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

千葉開府900年記念特別展を開催中です

2月6日(金)

当館では、現在千葉開府900年記念の特別展として「千葉氏と城館―住まう・治める・戦う―」を開催しております。期間は3月8日(日)までです。千葉氏が活躍した中世における「城」そしてその前身である「館」をテーマに取り上げております。

展示の章構成は以下のとおりです。

プロローグ -城とはなにか-

第1章 住まう―武士の住まいは屋敷と呼ばれた―

第2章 猪鼻城跡とはなにか―家宰原氏が関わった城―

第3章 治める―支配の拠点として―

第4章 戦う―戦国時代の千葉氏領国の城―

エピローグ ―千葉氏の滅亡と残された城々―

「住まう・治める・戦う」という段階を通して発展してきた武士の「城館」の本質と千葉氏の城館の歴史について見ていくことで、同氏の興亡における城館の果たした役割や意味などを紹介しています。開催にあたり、資料をお持ちの所蔵者の方々、関係機関の皆様にたいへんお世話になりましたこと、この場をお借りして深く御礼申し上げます。

開始以来、すでに多くの方々にご来館いただいておりますが、当該展示をまだご覧になっていない方はぜひ当館へお越しいただき、新しくなった常設展とともにご覧いただければと存じます。特別展の図録は800円で好評販売中です。また、2月21日(土曜日)には展示担当者によるギャラリートークも予定しております。千葉氏の城館についてご興味のある方はこの機会を是非ご利用いただければと存じます。お待ちしております。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください