千葉市立加曽利貝塚博物館 > 総合案内 > 「加曽利のヒト Nの部屋」更新

ここから本文です。

更新日:2025年3月30日

加曽利のヒトNの部屋

加曽利貝塚のヒト”N”です。Nは、主に加曽利貝塚縄文遺跡公園内の自然について紹介します。季節によってさまざまな様子が観察できる”市街地にある貴重な公園”として、もっと知ってもらうことができればと思うからです。これら以外にも時々別のことを語るかもしれません。お見知りおきのほどを。

令和7年度3月30日(日曜日)晴れ

本日で、令和6年度最終日です。

明後日の4月1日から新年度が始まります。

私は、異動となります。

市内の別の博物館です。

ですので、加曽利貝塚博物館の館員としては、最後の更新となります。

令和2年度からはじまった「加曽利のヒト●の部屋」は、館員個々が日々の職務の中で感じたことや専門性をふまえて情報を開示するのが目的で現在に至っています。

”Nの部屋”の更新は終わりますが、このページそのものは当面の間、維持される予定です。

記した当人も、ある意味で備忘録として使ってきたからという一面もありますので。

徐々に暖かくなってきたので、そこかしこで生物の気配が増加中です。

外廊下を歩いていると足元から視線を感じる…

ヤモリの幼体でした。

正式な名前は、「ニホンヤモリ(学名:Gekko japonicus)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」ですね。

かの有名な、シーボルトが「新種として報告したため、種小名の japonicus(「日本の」の意)が付けられている」のだそうだ。

平安時代ごろに日本に来た外来種のようなのですが。

個人的には”かわいい”と感じます。

セイヨウタンポポ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(西洋蒲公英)です。

園内に黄色い点々がそこかしこにみられるようになる光景=春が来たということです。

タンポポの増加に比例して、園内の雑草たちの繁茂具合が顕著になってきました。

4月に入り、より暖かな日が続くとあれよあれよという間に、膝丈くらいまで雑草たちは伸びます。

草刈りが大変な季節が到来です。

”令和7年3月22日(土曜日)晴れのだそうだ

やや風が強い日ですが、気温は20℃を超えたようで上着は全くいらない感じの日和です。

今年度最後の講座、加曽利JOMONウォークを午前中に開催しました。

加曽利貝塚を出発点として、花輪貝塚・荒屋敷貝塚など、若葉区の大型貝塚をめぐりつつ、縄文時代以外の遺跡の調査成果も踏まえた内容でした。

約5.5kmを3時間半程度で踏破。

次年度は、秋に開催予定です。

オナシカワゲラ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の一種のようです。

「早春に多数発生する普通種。和名の由来はカワゲラの特徴である腹部の先に生える1対の尾が大変短く、前翅に隠れて見えないことから名付けられた。」とのこと。

カワゲラのイメージは、川でヒラヒラ舞い、淡水魚に捕獲されたり、釣りの餌や疑似餌の見本になったりするというもの。

長野の珍味の一つ「ざざむし」はカワゲラなどの幼虫で、佃煮などにしたものが日本酒のつまみに最適。

昆虫食なので嫌がる人もいますが、個人的には佃煮感が半端ないので小エビ?と勘違いする見た目と食感で、はっきりいっておいしいです。

イナゴの佃煮はグロテスクですが、ざざむしの場合は説明されずに食べたら気づかないと思います。

そんな、カワゲラの一種が北貝塚の樹木を闊歩していました。

これからの季節、初夏までの間によく見ることができる種のようですが、1cm程度と小さいことや、大群で飛んでいない場合は、たぶんそうだとは気づかないかと。

令和7年3月21日(金曜日)晴れ

風はやや冷たく感じますが、春を感じさせる暖かさもあわせた日和です。

よくいるシジュウカラです。

最近、群れずに単独で見かける個体が増えました。

「ツツピー、ツツピー、ツツピー」という鳴き声を発します。

3連続ひと単位の鳴き声を、かなりの時間連呼しています。

「オスのさえずりで、なわばりの確保やメスを誘うときの鳴き声」とのこと。

恋の季節がやってきましたかねえ。

史跡上空を通過中の海上自衛隊・P3C哨戒機(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

時々、通過する姿を見ます。

やっと、ハナバチ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)なども見かけるようになりました。

正確な分類はわkりませんが、キマダラハナバチと検索でひっかかることが多いです。

キタテハです。

思いのほか、背中が毛だらけなのがよくわかります。

腹側もフサフサ感があります。

コブシ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のようです。

ハクモクレン(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のようです。

コブシとハクモクレンの違いがよくわからないのですが、「花びらの枚数や花の形」で見分けるようです。

ぱっと見は、素人にはわかりませんが、Google先生によれば、上記のようになります。

園内で見かけるようになりました。

早春を実感します。

3月19日(水曜日)のこと。

午前中は、雪が舞うような寒々しい日でした。

園内の施設に用事で向かうタイミングに、鳥が小鳥を襲う瞬間を遠めに目撃してしまいました。

遠目からのスマホカメラでの撮影だったので、拡大すると不鮮明極まりない。

近づけそうになかったので、遠目に観察していると、明らかに獲物をつついている。

襲い掛かる瞬間は、大きさと色でヒヨドリかと思いましたが、調べたところ小鳥を襲うような性格ではないようです。

ぼやけた画像を見る限り、尖った長めのくちばしで羽はグレーっぽく、のどが白っぽい?

柄などはほかの画像を見ても不明瞭。

獲物を明らかに脚で押さえつけてくちばしでつついている様子は、目視で確認しました。

猛禽類にしてはくちばしが長すぎますし、実見中も猛禽類独特のくちばしには見えませんでした。

少しだけ近づくと、獲物を保持したまま飛び去りました。

小鳥を捕食する鳥だと、ツミ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)やハイタカ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が知られていますが、季節的に園内にいるとは思えません。

遠目とはいえ、タカにみられる横縞模様のようなものは見えなかったし…

なぞの現場に遭遇しました。

気になります。

令和7年3月9日(日曜日)晴れ

昨晩の雪は、朝には融けました。

日中の気温は上昇すると聞いていましたが、思いのほか風は冷たく、暖かいとはいいがたい日です。

2羽のツグミ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(鶇)です。

今シーズン最初の確認です。

別の職員が、先月末ごろに見かけたとの情報があったので、年明け以降に飛来したのかと。

はじめ、1羽がピョンピョンと地面を飛び跳ねながら移動しているところを発見。

すると、直後にもう1羽飛来して地面に。

少し離れていましたが、後から来た1羽が徐々に間を詰めて

こうなりました↓

いきなり、はじまりました!バトルが!

理由はわかりません。

エサの奪い合い?

いやいや、エサをついばんでいた様子はなかった。

以前からの遺恨でもあったのでしょうか。

謎です。

インターネットで調べると、「ツグミは穏和な性格の鳥で、喧嘩をする様子はあまりありません」とある。

珍しい光景に出くわしたのでしょうか…

なお、「和名は冬季に飛来した際に聞こえた鳴き声が夏季になると聞こえなくなる(口をつぐんでいると考えられた)ことに由来するという説がある」とのこと。

【追記】

2羽を見比べてみると、正面の胸のあたりの色合いに濃淡差が顕著です。

濃いのがオスである可能性が高く、薄めなのがメスの可能性が高いとの記述もあるので、今回の2羽はそうなのかも…

だとすると、オスがメスに襲い掛かっていることになります。

やもすると、悪意を持って襲っているのではなく、プロポーズに対しての返事として応じた結果なのかもしれません。

いずれにせよ、正解や如何にです。

メジロです。

エナガです。

メジロ・エナガ・シジュウカラ・コゲラは、群れて移動している様子をよく見かけます。

おかげで、鳴き声の違いをその場で学ぶことができました。

ムクドリです。

2月以降、群れの数が徐々に増加している気がします。

そこら中で、地面をつつきまくっている様子が見られます。

令和7年3月2日(日曜日)晴れ

風もなく、暖かな日です。

いや、暖かいというよりも暑い日です。(あくまでもこの時期としてはですが)

暖かさにつられ、現われい出た昆虫が…

オオスズメバチ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)です。

昼休み、散歩していると耳元でブーンと激しい翅音が!

ギョッとして見上げると、なんと3月の初めなのにもうオオスズメバチのお出ましです。

樹々の興味がある部分(木の洞状の穴の部分とか)を幾度となくとまっては移動の繰り返し。

大きさが異常に大きかったので、女王蜂?!とかとも思いましたが、はっきりとはわかりません。

いくら暖かいとはいえ、早すぎでしょ!

3年ほど前の12月初旬に、オオスズメバチが飛んでいたこともあるので、温暖化のせいなのかなあと。

明日からまた一時的に寒くなるとか。

昆虫にも大変な時代がやってきているのかもしれませんね。

これは、昨日の画像。

千葉市消防局のヘリコプター「おおとり1号」です。

爆音ともに、南東方向から北西方向に飛んでいきました。

消防車のサイレンも周辺で聞こえていたのでネットで調べたところ、若葉区内でやや大きめの火事が発生していたようです。

昨今の全国各地の山火事同様、乾燥+風は火災になると大変なことになるので、緊急出動したのではないかなあと、個人的に解釈しました。

ちなみに、1月10日に掲載したのは、「おおとり2号」です

なお、名称の由来は「かつて千葉市内に存在した稲毛飛行場で運用されていた鳳号(おおとりごう)」なのだとか。

令和7年3月1日(土曜日)晴れ

外気温が20℃まであがり、風が吹いてもあたたかな日和です。

年度末最後の1か月に突入。

園内は、暖気にうかれてか、昆虫、特に翅者(はねもの)がそこかしこで乱舞するようになりました。

キタテハ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)だと思います。

「翅の表が黄色のタテハチョウ」で、「翅の縁には大小の突起があり、先がとがっている」とのこと。

翅のふちが突起状にジグザグ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)してますね。

昨日までは、チョウの姿は皆無でした。

でも、今日の日中は、集団で乱舞していました。

「冬は成虫で越冬し、物かげでじっとしている」そうなので、暖かくなり身体が活性化したのかもしれません。

じっとしていられなくなったのでしょう。

令和7年2月28日(金曜日)晴れ

ミチタネツケバナ((外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)道種漬花)

「ヨーロッパ原産の帰化植物」「乾いた路傍・農道、畔、河川の土手などに生育する雑草性の人里植物」とのこと。

「花期は早く2-3月頃」とあり、まさに今ですね。

小さな花ですが、園内の”乾いた路傍”に単独で咲いていたので目立っていました。

テントウムシ(外部サイトへリンク)(天道虫)ですね。

種類が多いので、正確な名前はわかりませんが、「ナミテントウ」と呼ばれているものではないかと。

「和名の由来は枝などの先端に立って行き場がなくなると上に飛び立つ習性なため、それを「お天道様に飛んで行った」と解釈し、太陽神の天道からとられ天道虫と呼ばれるようにな」り、「ナミテントウ一種を指して単にテントウムシと呼ぶ場合もある。」のだそうだ。

「成虫で越冬する。越冬の際は石や倒木などの物かげで、数匹 - 数十匹の集団を作る」そうなので、暖かくなったので集団から脱してきた個体でしょうか。

ツバキ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(椿・海柘榴)です。

ツバキは、本館周辺に何本かまとまってあります。

葉が厚いので、火おこし体験で火種の受け皿として利用しています。

毛虫が発生するので、うかつに近づくとまずいタイミングもありますが、何とか大事に至らず今に至っています。

「ツバキ科ツバキ属の常緑樹」で、「照葉樹林の代表的な樹木」ですね。

「日本原産。メジロなどの野鳥に蜜を吸わせ、花粉を受け渡す鳥媒花」でもあります。

「ツバキの語源については諸説あり、葉につやがあるので「津葉木」とする説や、葉が厚いので「厚葉木」と書いて語頭の「ア」の読みが略されたとする説などがあり、いずれも葉の特徴から名付けられたとみられている」とのこと。

なるほど、そんな諸説があったとは。

利用価値としては、「椿油」が身近に感じるが、「木灰」や「木炭」としての利用がむかしからあったようです。

「木灰」は、「日本酒の醸造には木灰が必要で、ツバキの木灰が最高」で、「アルミニウムを多く含むことから、古くは紫根染の媒染剤として、染色用にも用いられた」が、「ツバキが少ないため、灰の入手は難しい」とのこと。

「木炭」は、「品質が高く、昔は大名の手焙り」用の炭として重宝されていたとも。

調べてみないと存外に知らないことが多いものだと、あらためて感じた次第です。

令和7年2月22日(土曜日)晴れ

ニャン!ニャン!ニャン!の日。

三連休初日も寒いままです。

収蔵庫の外に敷設される配管のジョイント部分。

クモの巣が張っているのは、通りがかりに目に入ったのですが、真ん中に白いものがポチッと。

おー!クモの巣の主がいるではありませんか、真ん中に。

小さすぎて、きれいに撮れませんでした。

なんか人面グモのような柄が。

少しつついてみると、当然逃げ出すわけです。

透き通った身体。

幼体?かも。

親だとすると名は何だろう。

地面に逃げたので追ってみてもよくわからず。

結局、種類はわかりませんでした。

今度しらべてみようかと。

令和7年2月19日(水曜日)晴れ

今日も寒いです…

クロウリハムシ(黒瓜葉虫)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

「ウリハムシ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)と同様に成虫越冬と考えられる。成虫は4月ごろから出現し、出現期間は長い」「様々な植物の葉を食べるが、害虫としては重要ではない」とのこと。

今は2月。出現が早い気がする。

寒いわりに、越冬系のムシの活動が目につくようになった気がします。

シロフフユエダシャクのメス

昨日と同じところにうずくまったままだったので、少しだけお供いただき接写させてもらいました。

真正面から

観察の後は、ちゃんと元居た場所にお戻りいただきました。

収蔵庫の外壁によくシャクガの雄が張り付いていることが多いので、このメスは目立ちやすいところに常に待機しているという感じなのでしょう。

オスは、メスのにおいにつられて集まってくるとのことなので、ある意味合理的でかたくなな選択の結果なのかもしれません。

令和7年2月18日(火曜日)晴れ

今日からしばらく寒い日が続くようです。

シロフフユエダシャクのオスとメス(たぶん…)

つがいということではないのかもしれませんが、すぐそばにいました。

メスは見つけにくいと聞いていたので、気づいたときはとても驚きました。

翅がない!本当に、退化してないんですねえ。

オスよりも胴部が太く、大きなアリジゴクのような雰囲気もあります。

思いのほか、足が長いのが印象的でした。

ヨツボシオオキスイ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)です。

腹側。寒いせいか動かずじっとしています。

ケヤキの木の根元の落ち葉の下で固まっていました。

越冬するんですねえ。

ホトケノザ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(仏の座、「元宝草」や「宝蓋草」とも書くらしい)だと思います。

花期は、3月から6月とのこと。

2月半ばから花が咲いているということは、やはり暖かいのでしょうか。

今日はとても寒いですが…

「子供が花びらを抜き取り、それを吸って蜜を味わって遊ぶことがある。」とあるが、花や茎などは食用ではないそうです。

「道端や田畑の畦などによく見られる雑草」とのこと。

一面灰色系の冬景色の中に、鮮やかな色がちらほらみかける季節になりつつあるんだと実感します。

令和7年2月14日(金曜日)晴れ

園内で小さな羽虫たちが舞う季節になりました。

捕まえることはできなかったので、ハエなのか、アブなのか、別の虫なのかはわかりません。

ともかくも、つい先日までは暖かかったとしても何も飛んでいなかったのは間違いなく、季節が移り変わりつつあることを暗示しているのでしょう。

シロフフユエダシャク(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のオスかなあと。

先日の個体よりも色が濃いですが。

エンマグモ?かジグモ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)かと。

たぶんエンマグモ科(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)だと思います。

博物館裏手のケヤキの樹皮の間に、しっかりと糸でかがった管状の住居を造っていましたが、偶々樹皮を剥いでしまったため、白いお住まいが露呈してしまいました。

よく見ると中でうごめくものがいたので、つついたところ出現。

ある意味、寒い中申し訳ないことをしてしまったような気がします。

「樹皮下などに巣穴を作るクモの群である。日本ではミヤグモが普通種であるが、目につくことは少ない。」とのこと。

確かに見かけたことがない気がします。

真上から

観察している途中で丸まってしまいました。

防御姿勢なんですかねえ。

ちなみに、つついたりしたので丸まったわけではありません。

来週、またとても寒いとのことですが、再来週あたりから春の予兆が顕著になるかもしれませんね。

令和7年2月12日(水曜日)くもり

サルノコシカケ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)?

園内のコナラにて成長中。

サルノコシカケに似ていますが、確証はありません。

サルノコシカケというのはあくまでも通称で、学名ではないとのこと。(はじめて知りました)

複数の種類のキノコがサルノコシカケと呼ばれていて、それぞれは正式な科に分類されているようです。

「大部分は、木材を分解して栄養源とする白色腐朽菌や褐色腐朽菌」で、「栄養源とする樹種については、あまり選択性を示さないものも多いが、広葉樹のみ・針葉樹のみに限定される種類も」あるのだとか。

コナラは、ブナ目ブナ科コナラ属の落葉広葉樹の高木です。

対象のコナラは、ナラ枯れの影響で弱っています。

最近、園内にはサルノコシカケ風のキノコがいたるところで見かけるようになりました。

令和2年頃から目立つようになったナラ枯れの影響で樹木が弱り、その弱った樹に「木材を分解して栄養源とする」キノコが育つ、という負の連鎖なのかもしれません。

サルノコシカケが育っている立ち枯れていない樹木は、いずれ枯れる要因を抱えていると判断する目安になるのかもしれません。

縄文の森を再生・生育するには、ドングリができるブナ科などの樹木が不可欠ですが、ナラ枯れはそのブナ科などに多大な影響をあたえるものなので、一介の職員だけでなんとかできるものではありません。

対処療法的に、園路に影響が及びそうな樹木に関しては、相応の対処をしていますが、追いつかないのが現状です。

残念ながら。

悩み処です。

令和7年2月11日(火曜日・祝日)晴れ

それなりの強風日です。

出歩くと涙が寒さであふれ出てくるくらい、風が目に沁みます。

凍みる1日といった感じでしょうか。

シロフフユエダシャク(冬尺蛾)のオスです。

※シャクガ(尺蛾)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

冬尺蛾は、「フユシャクの仲間は成虫が餌を一切摂りません。

飲まず食わずで1ヶ月ほど生きることができます。エサを摂らない理由は樹液や花の蜜などのエサが冬場は少ないこともあると思いますが、他には水分を摂取することによって冬の寒さによる凍結死してしまうからではないかと考えています。更に、捕食される危険の多いエサの摂取を避けることができること、成虫時の重要な繁殖行動に専念できることなどの利点もあります。

成虫時のエネルギーは幼虫時に摂取し、体内に蓄えることにより、成虫は何も食べずに1ヶ月も活動することができます。

ただし、このように口吻が退化しているのはフユシャクだけでなく、ドクガ科・シャチホコガ科・カレハガ科・カイコガ科・ヤママユガ科の仲間と他の一部の種で口吻が退化しています。」とのこと。

強風の中、舞い上がる枯れ葉に混じり、不自然な動きをする葉っぱがあるなあと。

よく見るとシャクガだったわけです。

枯れ葉の中でじっとしていたにもかかわらず、強風で葉っぱごと舞い上がり、焦って飛んでみたという感じでしょうか。

摂食できない彼からすると、想定外の運動を強いられたという気持ちではないかと。

繁殖期までガンバレ!シロフフユエダシャク!

2025年に屋外で最初に撮れた昆虫です。(クモは昆虫ではないので)

令和7年2月8日(土曜日)晴れ

今日は、まさしく寒風。

外は寒かった。

この冬2度目のムクドリ群

近づくと、一斉に南方向へ飛び立ちました。

30羽程度の群れ。

繁殖期以外は群れて行動するのだとか。

この画像の中に一番星あります。

前の画像は、1月28日。

あと画像は、2月5日。

ほぼ同時刻、同位置からの撮影。

この時期は、ほぼ南西の空に一番星がみえます。

8日の差で、日没が遅くなったのがなんとなくわかりますね。

春に近づきつつあるということかと。

暖かさが待ち遠しい。

※一番星=「一番星、1番星、いちばん星(いちばんぼし)は、夕方に最初に輝いて見え始める星。一般的には宵の明星(金星)を指すことが多い。」

令和7年1月25日(土曜日)くもり

アシダカグモ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(足高蜘蛛、蠨蛸)です。

令和6年8月4日(日曜日)の記事でも紹介しました。

「ザ・スパイダー!」という感じです。

室内で、探し物をしていると、ノコノコと隙間から現れました。

以前に紹介した個体よりも小さいので、若いのかもしれません。

拡大すると、リアルに毛深いです。

触るとフェルトのような感触ですかね。

「家屋内では不快害虫とされる一方、ゴキブリなど家の中の衛生害虫を食べる益虫」なので、目の前に現れたら気持ち悪がらずに温かい気持ちで見守りましょう。

コゲラです。

何度も紹介しているのですが、この画像をとった際、木の根元に近いところにいたので、3mくらいまで接近して撮影できました。

なので、結構リアルに観察できたのでアップしてみました。

令和7年1月22日(水曜日)晴れ

ムクドリ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(椋鳥)です。

「椋鳥は冬の季語と定められている」とのことだが、この冬の園内ではあまり見かけなかった。

理由はわかりません。

時々、ムクドリ独特の騒音が遠くで聞こえていましたが、史跡公園内で集団でエサをついばんでいる様子は今シーズンはじめてです。(個人的に遭遇していなかっただけかもしれませんが…)

かつては、「ムクドリはもともとは、農作物に害を及ぼす虫を食べる益鳥とされていた」そうだが、近年は「都市に適応して大量に増殖すると、鳴き声による騒音や糞害などがしばしば問題」になっていますね。

パチンコ店の店内での音に匹敵する音量で群れて、鳴くのでかなりの騒音ですよね。

園内に巣食ってほしくはないですが、自然な流れでそうなったなら、仕方がないかもしれません。

たまたま、通りがかっただけであってほしい…。

イエユウレイグモ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)かと。

家の中でさりげなく存在する最も多い種類のクモだそうです。

脚が長いので、ザトウムシ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)とよく間違われるとのこと。

たしかに、間違えやすいかもしれません。

令和7年1月17日(金曜日)晴れ

今朝の7時頃の月

かそりえの屋根越しにきれいにみえたので。

令和7年1月13日(月曜日・祝日)晴れ

ゲジ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(蚰蜒)の仲間です。

通称は「ゲジゲジ」

画像のものは「オオゲジ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」と呼ばれることが多いもののようです。

一見して、気色の悪さは感じざるを得ませんが、毒があるわけではない上、ゴキブリなどを捕食してくれるので存外に益虫かと。

脚の数は、数えてみると15対30脚。

半透明な部分などだけを注視すると、メノウのような透き通った薄めの茶褐色で、きれいな色にも感じます。

「ゲジはれっきとしたムカデであるが、脚と触角は極めて細長く、体はコンパクトで短いため、全体的なシルエットは他のムカデとは随分異なっている。他にも発達した複眼や背面中央で一列に並ぶ気門などという、ムカデのみならず、多足類全般においても異様な特徴を有する」とのこと。

ムカデの仲間だったんですね。

「夜行性で湿度が高い環境を好むが、他のムカデより徘徊性に適して開いた場所で活動する」のだそうで、この個体もとある展示施設内の”徘徊性に適して開いた場所”でみかけたものです。

「オオゲジ」のサイトでも記されていますが、人にとって実害がほとんどない生き物ですので、「罪なき者に愛の手を」の精神で温かく見守ってもよいのかもしれません。

令和7年1月11日(土曜日)晴れ

アオジ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(青鵐、蒿鵐、蒿雀)

「開けた森林や林縁に生息する。非繁殖期には藪地などにも生息する。非繁殖期には群れを形成することもあるが、単独でいることが多い。用心深い性質で、草むらの中などに身を潜める」とのこと。

この個体は、群れていた中の一羽。

今は非繁殖期なので、群れているのでしょう。

坂月川近くの休耕田の藪というか草むらに結構な数が徘徊?していました。

小さな音で「カサカサ!カサカサ」という気配がたくさん。

あれ、見たことない鳥だなあと思いましたが、調べてみるとモズのメスでした。

複数羽で行動していて、オスもいたのかもしれません。

シジュウカラ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(四十雀)ですね。

「スズメの40倍珍しいことに由来する説」が名の由来のひとつとか。

令和7年1月10日(金曜日)晴れ

ハクセキレイ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)かと。

胸の黒い部分の面積が狭いので、メスかなあと。

「本種は人間に対する警戒心が低く、人間のそばにも比較的近く(2-3m程度の距離)まで寄ってくる」とのこと。

南貝塚の貝層断面観覧施設付近で、とある作業をしていると目の端のかなり近い場所にトリがウロウロと。

慌てて逃げる様子もなく、地面を突きつつ、移動していました。

動きがコミカルでかわいかったです。

エナガの背中

園内駐車場付近の樹木に群れながら移動中の中の一羽。

12月27日に続き、またもや地上でガサガサと物音が。

シロハラです。

あまり見かけないと思っていましたが、存外に園内にいるものだなあと。

千葉市消防局航空隊所属の2機のヘリコプター(別ウインドウで開く)うちの1機。

『おおとり2号』です。

爆音とともに史跡の上を含めた周辺域を旋回していました。

後部ドアから下を除く隊員の方と目が合ったような…。

多分、気のせいです。

令和7年1月7日(火曜日)晴れ

今朝は、寒さが緩んだので前日との気温差が大きかったようです。

南貝塚の雲海?がこの時期に発生しました。

令和7年1月5日(日曜日)晴れ

メジロの夫婦?

別件で園内を歩いていると、目の端に小鳥が。

2羽のメジロでした。

メジロは雌雄同色とのことで、オスメスの区別がしにくいのだそうです。

2羽がそろって行動しているので夫婦?かなあと勝手に思ってしまいました。

オスは、くびのところの黄みが鮮明というか濃いのだそうで、メスは黄みが淡いのだとか。

この画像や他の画像を見る限りでは、左がオスで右がメスのような気がします。

はたして正解や如何に。

令和7年1月4日(土曜日)晴れ

新年初日の出勤日。

あけましておめでとうございます。

館内は、1週間近く暖房が入っていなかったせいで、冷蔵庫のように冷え切っています。

今日は館内を温かくする日になるかと。

令和6年12月28日(土曜日)晴れ

本日は締め日です。

そこそこいろいろなことがあった一年でした。

モズ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(百舌鳥)のたぶんオスです。

モズといえば、カッコウに托卵されたり、はやにえ(早贄、速贄)したりすることで、よく知られているかと。

「モズのオスのはやにえが「配偶者獲得で重要な歌の魅力を高める栄養食」として機能している」とか、なんとか…。

コゲラです。

よく見かけます。

今回は、この画像のコゲラの顔の前に注目。

穴が開いています。

この画像を撮った直後、↓こうなりました。

穴に入り込んで外を見ています。

巣のようです。

ハラビロカマキリ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(腹広蟷螂)の卵です。

とある木の枝に複数ついていました。

スイカズラ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(吸葛・忍冬)です。

「細長い花筒の奥に蜜があり、古くは子どもが好んで花の管の細いほうを口に含んで甘い蜜を吸うことが行なわれたことにちなむ」のだそうだ。

「葉や中国植物名は、忍冬(にんどう)といい、冬場を耐え忍び、枯れずに残ることからこの名がついている」とも。

「冬期は厚めの葉身になり、裏面に少し巻いたような形になる」

画像の葉の様子はまさにこの状態。

「花や茎葉は、薬用や食用、また染料になる」そうなので、かなり有用な植物のようです。

ただ、繁殖力が強いそうで、クズと同様に森林を覆いすぎてしまい、植生に悪影響がでることもあるそうです。

来年、蜜を吸ってみようかなあ。

令和6年12月27日(金曜日)晴れ

風が吹かないと、陽が温かくよい陽気です。

午前中、園内の見回りの最中、目についたのが鳥類です。

メジロ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(目白・繍眼児)

「メジロにはお互いに押し合うように、ぴったりと枝に並ぶ習性がある。このことから、込み合っていることや物事が多くあることを意味する慣用句として「目白押し」」と表現されるとのこと。

コゲラ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(小啄木鳥)

耳をすましていると、とても小さい音ですがドラミングが聞き取れます。

シジュウカラなどと一緒にいることが多いようです。

シジュウカラ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(四十雀)

最近、動物言語学における鳴き声の研究で話題になりましたよね。

「異なる鳴き声を使い分けて同種の他個体とコミュニケーションをとっており、鳴き声の組み合わせ、順番による「文法」があると推定され、言語学(動物言語学)の研究対象になっている」とのこと。

おもしろいですよね。

シロハラ(外部サイトへリンク)(白腹)

地上の藪の中で、ガサガサとうごめく物音が。

茂みの中にひそんでいることが多く、「単独で行動し、地上をピョンピョンと跳ねて獲物を探す」とのこと。

まさしくこの状況下で、気配を察したというのが今回のタイミングだったようだ。

枯葉の中に頭を突っ込んで何かを探している様子。

つまり、エサを探していたということのようである。

なお、「日本では鳥獣保護法により禁猟であり、捕えると処罰対象となる」とのこと。

「和名は極端に長い尾(全長14 cmに対して尾の長さが7 - 8 cm)を柄の長い柄杓に例えたことに由来」のだとか。

エナガの変異個体「チバエナガ」というのが千葉県北西部地域にいるのだとか。

江戸時代中期の書物『観文禽譜』に載っているそうですが、現在は正体不明のエナガ?ということのようです。

本当に存在するのであるなら、みてみたいものです。

令和6年12月25日(水曜日)晴れ

クロスジフユエダシャクのオスです。

フユシャク亜科だそうで、「11月から12月にかけて現れるシャクガ。オスの前翅が灰褐色で褐色線があり、後翅は灰白色。メスは、翅が退化していて数mm程度の痕跡物がはえているだけ。

雑木林で普通に見られる。幼虫は、クリ、コナラ、ミズナラ、クヌギ、アベマキ、カシワなどの葉を食べる。」とのこと。

メスはよほどでないと見つけられないらしい。

東傾斜面の冬の草地、陽の光がやや暖かな場所でハラハラと舞っていました。

蝶かと思いましたが、とまったところを見たところ、シャクガ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)なのはわかりました。

シャクトリムシの成虫ですな。

冬の園内は一見すると昆虫などまったくいないかのごとく静かなものですが、冬に活動するわずかなムシのひとつに出会えたのは、ある意味幸運でした。

たぶん、しおれたリンドウ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)かと。

「別名はイヤミグサ。古くはえやみぐさ(疫病草、瘧草)とも呼ばれた」とのことで、古来よりとても苦い薬として服用されてきた花だそうです。

子どものころは結構みかけたので、今でもメジャーな花と思っていましたが、近年は群生する場所の手入れが悪いとかで、かなり珍しい植物になっているとのこと。

園内で活動する動植物を見守る方々が、”刈らないで”目印をつけてあるのもうなづけます。

熊の胆よりもさらに苦い良薬という意味で、熊を超える”竜(龍)”の胆という意味の「竜胆=りんどう」の音読みなのだそうです。

ひらがなだけでは、名前の由来がわからないですねえ。

さらに、別名で「イヤミグサ」とも呼ばれ、「胃病み草」の意味でもあるそうです。

「苦味質は一般に口内の味覚神経終末を刺激し、唾液や胃液の分泌を高め、消化機能の改善、食欲増進」に役立ち、「苦味健胃、消化不良による胃もたれ、食欲不振、胃酸過多に薬効がある」のだとか。

現代人には、いろいろな意味で必要な薬なのかもしれません。

追記

ナミスジフユナミシャク(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)だと思われます。

冬に活動するシャクガを2種類も撮れました。

ある意味ラッキーな日です。

令和6年12月20日(金曜日)くもり

今日の午前中、北貝塚の住居跡観覧施設でとある作業をしていると、足元から視線を感じた。

スジコモリグモ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のようだ。

正確な属はわからない。

調べた直後は、スジコ+モリグモだと思っていましたが、スジ+コモリグモだそうです。

「雌親が卵と幼虫を腹部で保護する習性がある」のでコモリ=子守+クモとのこと。

クモの中でも有名な”タランチュラ”も実は、正式にはタランチュラコモリグモというのだそうで、コモリグモの仲間。

猛毒のクモと思っていましたが、実際は「コモリグモ科の毒はヒトに対しては特に毒性がなく、ハチに刺されるほど痛くもない」とある。

サスペンス物の映画などでおなじみのタランチュラは、コモリグモ科の仲間ではなくオオツチグモ科の別種のクモのようで、こちらも実際は毒性は弱いとのこと。

オオツチグモは13cmと大きいのと、毛がふさふさしている姿が”theクモ”=タランチュラと重なって気味悪いと感じてしまうようです。

実際のスジコモリグモは、足先で2cm以内くらいの大きさで小さいです。

手に取って観察しましたが、寒いせいか動きが鈍く、かわいらしいとも感じました。

まあ、感じ方には個人差があるとは思いますが…

なお、1973年までは、コモリグモ科ではなくドクグモ科だったそうです。

たいした毒をもっているわけでもないのに、タランチュラのイメージがそうさせてしまったのでしょうか。

令和6年12月4日(水曜日)晴れ

今朝は、ふたつの出来事が。

まずひとつめ。

「チョウ目ヤママユガ科に分類されるガの一種で、ヤママユガ(山繭蛾)、テンサン(天蚕)ともいう」のだそうだ。

「成虫は口が完全に退化しており、蛹化以降は一切の食餌を摂らずに幼虫時に蓄えた栄養だけで生きる」とも。

「日本在来の代表的な野蚕で、北海道から沖縄にかけて分布し、人里近くの広葉樹林に生息している」とある。

養蚕業で知られているカイコは、「絹の生産(養蚕)のためにクワコを家畜化した昆虫であり、野生動物としては生息しない。そのため家蚕(かさん)とも呼ばれる。また野生回帰能力を完全に失った唯一の家畜化動物として知られ、人間による管理なしでは生きることができない」とあるので、野蚕を見かける機会は、あまりないのかもしれません。

各翅の真ん中に、透明な部分が。

透けて見えてきれいです。

横からみると、結構大きな胴をしていて、毛がふさふさしており、触ると柔らかくかわいらしい感が増します。

ただ、活動開始期が8-9月で、卵が越冬するとのことですが、成虫を12月に見かけることはめったにないのでは。

暖冬ですかねえ。

ふたつめ。

今朝の陽光が届かない南貝塚。

年の数回、寒暖差の関係で南貝塚の中央凹みに霧?靄?が溜まることが。

昨日の陽光が届いていない南貝塚。

2日連続で霧?靄?がかかるのは珍しい。

多分、連日目撃したのは初めての経験。

冬の朝の珍景は、遭遇出来たらラッキーなので、楽しみのひとつです。

令和6年11月30日(土曜日)晴れ

おそらく、ウラギンシジミ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のメス

「翅の裏が銀白色に輝くことが和名の由来」とのこと。

翅の表が茶色地に「白色または淡い水色」を配するのは、メスらしい。

成虫は越冬することもあるようですが、10月くらいまでが活動期のはずなのに、今は11月末。

明日から12月の今日にヒラヒラと舞っている姿を見かけるとは思いもよりませんでした。

下記は、午前中の記事

今日は、令和6年度の発掘調査現地説明会

天候に恵まれた感があります。

準備万端。

気にある方は、ぜひお越しを。

まだ、誰もいない現場は、ある意味清々しいです。

令和6年11月17日(日曜日)くもり

園内でよく耳にするコツコツ音。

かなりすばしっこいので、写真に収めるのが思いのほかむずかしい。

今回は、たまたま連射していたらそれなりに見える画像を撮れました

スズメと同じくらいの大きさで、日本に生息するキツツキとしては最も小さいとのこと。

小さい体の割には、20haほどの広いなわばりを持っており、一度繁殖を始めると同じ場所に生息し続け、つがいの絆は片方の鳥が死ぬまで続くことが多いのだとか。

例年の11月はもっと寒いはず。

今日はとても暖かく、虫たちを存外に感じられる日です。

ツユムシが闊歩しているとは思いもしませんでした。

カメムシの仲間

たぶん、キベリヒョウタンナガカメムシかと。

小さく、すばしっこいのでじっくり観察する機会がほとんどない、虫です。

コメの生産にとっては、「斑点米(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」の原因として、害虫扱いされています。

屋外のテントの上に複数体乗っていました。

令和6年11月15日(金曜日)雨のち曇り

ボクトウガの幼虫(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

ウネウネと目立つ動きをしていたのでつい撮影。

「幼虫は昆虫食として利用され、アボリジニにとって、ボクトウガやコウモリガ、ヤガなどの幼虫は貴重な蛋白源」だそうです。

また、古代ローマ人は毛虫を好んで食べ、特にボクトウガの幼虫は評判が良」かったそうです。

「コナラなどの樹木に穿孔し、それによって出た樹液に集まる昆虫を捕食する肉食性」とのこと。

「幼虫は捕食の際に樹液滲出と同時にスズメバチが嫌がる成分を発散」させる性質を利用したスズメバチ用の忌避剤も開発されているのだとか。

木への穿孔は困りますが、スズメバチが寄ってこないのも魅力的です。

近年、昆虫食が話題になることがありますが、生のまま口にする勇気はありません。

炒めるか、加工したものであれば何とかなるかも。

どちらにせよ、覚悟がいるような気がします。

「和名どおり翅の表が黄色のタテハチョウ」とのこと。

最近、園内各所で舞っているのをみかけます。

「冬は成虫で越冬し、物かげでじっとしている。冬季にたまに日光浴する姿」がみられるとのことなので、この冬の間に見つけてみたいです。

何しろ、冬は昆虫をほとんど見かけなくなるので。

令和6年11月9日(土曜日)晴れ

全身淡緑色の『美しい』クモ。

見かけたときの印象は、半透明できれいなクモだなあというものだったので、『美しい』といわれるとたしかに毒々しさを感じさせないクモですね。

樹上生活のクモで、木の枝の葉の上で獲物を待ち伏せるのだそうです。

たしかに、ウラジロの葉の上にいました。

小さなハエや、アリなどを捕食するために待ち伏せているようだ。

「4月から7月にわたって繁殖期があり、成体は9月まで見られる」とのことだが、今は11月では…

ちなみに、越冬はするようなので、11月に生きていてもおかしくはないのですが、本来なら非活動期に入っているとのこと。

やはり、温暖化の影響でしょうか…

令和6年11月8日(金曜日)晴れ

ヒメウスアオジャク?(シャクガ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の一種)

しゃくとり虫の成虫のようです。

この例は、やや青みを帯びていますが、真っ白に近いものもいるようです。

たまたま、緑の葉に張り付いていて、色のメリハリで目立ったので撮ってみました。

今度、もう少し調べてみようと思います。

令和6年11月4日(月曜日)晴れ

また、ムネアカセンチコガネと遭遇。

今度はオス。

角があるのでオスとわかるのだそうな。

なので、10月30日のものは、メスかと。

腹側 存外に毛むくじゃら?

触るとふさふさしていてかわいいです。

大きくて黄みがかった触角の動きがコミカルでかわいいです。

ヒメクダマキモドキ?(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

似ているものが多すぎて同定がむずかしいです。

ウラジロの葉の上にちょこんととまっていました。

徘徊性で、網を張らず、歩き回って餌をさがすのだそうです。

足は細長く、鋭い針状の毛が多数、まばらにはえています。

「小型の昆虫を捕らえる捕食者なので、農業の立場からは害虫の天敵としてはたらくことが期待され」ているのだそうだ。

がんばれ!ササグモ!

令和6年11月1日(金曜日)晴れのちくもり

11月に突入。

明日と明後日は、縄文秋まつりの予定。

天候が崩れそうなので、ひどくならないことを祈るのみです。

ツマグロオオヨコバイ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

カメムシの遠縁らしい。

「鮮やかな黄緑色が特徴的で、バナナムシとしても知られる」とのこと。

確かに、バナナのような色合い。

ヨコジマオオヒラタアブ(横縞大扁虻)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

「和名に「アブ」とあるが、いわゆるアブの仲間ではなく、ハエの仲間」だそうな。

ぱっと見は、ハチに見えます。

ミツバチにしては大きいなあと感じるかと。

チュウゴクアミガサハゴロモ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)[

アミガサハゴロモと思っていたら、前翅の白斑の形と色合いがちがう。

中国から国内に入ってきた外来種のようです。

これも、カメムシの遠縁らしい。

カワトンボ科のトンボで、別名ホソホソトンボとも呼ばれるとのこと。

金属光沢がないので、メスかなあと。

11月に見かけたことはなかったので、少し驚き。

まだ、暑い日があるからかもしれません。

令和6年10月30日(水曜日)朝は雨のちくもり

今朝の園内でのひとコマ

キジのオス2羽とカラス1羽が、仲良く?食事中?

剣呑な雰囲気もなく、3羽が同じ場所で地面をつついていました。

こんな光景は、あまり見ないなあと思いましたが、ネットで「キジとカラス」と検索をしてみたところ、思いのほか全国各地で同じような光景が見られるようです。

カラスがキジにちょっかいをだすことが多いようですが、今回は平穏無事に、まるで会話でもしているかの如く、一緒にいるという雰囲気。

日本昔ばなしの中でも、「キジとカラス」という回があったとのこと。

昔から縁のある光景だったのでしょうか。

ヒメジュウジナガカメムシ(姫十字長亀虫)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

園内のとある看板に群れていました。

「マダラナガカメムシの仲間。オレンジ色の体に黒の模様が目立ちます。草はらなどで生活し、ときに群れて集団になります。ガガイモ科の植物でよく見られますが、ヤブガラシなどの花にもやってきます。」とのこと。

派手な橙色は、「(アルカロイド系の)毒を体内に保持しているから食べたら死ぬよ」という捕食者(主に鳥類)への警告なのだそうです。

晩秋に、越冬のために群れるそうですが、まだ今年は暖かい。

つい先日、園内の草刈りをした関係で、集合したのかもしれません。

ムネアカセンチコガネ

令和4年10月27日の記事でも紹介しました。

いわゆる糞虫ですが、フンを食べるのではなくカビの仲間を食べる菌食性のコガネムシです。

動きがコミカルでかわいらしい虫です。

夜行性なので日中に見かけることはほとんどなく、普段は腐植土の中などにむぐって隠れているようですが、かそりえの中でひっくり返ってもがいているところを確保。

しばし、観察したのちに自然に戻っていただきました。

令和6年10月26日(土曜日)くもり

今週の公園内は日々草刈り

藪がなくなったので、キジが居場所を求めて?園内をウロウロと。

カヤキリやクサキリにも見えてしまうが、たぶんクビキリギス。

きれいな緑色です。

豊富な植物群中、湿度が高い環境で過ごすと緑色になるのだそうな。

草が茂らず、湿度が低い環境では、褐色になるのだとか。

令和6年10月20日(日曜日)くもり

今朝、開館準備をしていると正面玄関内にジョロウグモ(たぶんオス)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が。

背側から(外からガラス越しに)

腹側から(館内から)

館内にムシが巣を作るという事態は問題なのですが、全く入れないようにできる構造ではないので仕方がないことかと…。

じっくり観察するとクモは造形としてきれいです。

令和6年10月14日(月曜日・祝日)晴れ?

熟して朱色になったカラスウリ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

熟する前、縦の線が通った緑色のカラスウリ

カラスウリは食べてもおいしくないと聞いていましたが、熟する前のものはつけものにするとおいしいそうです。

苦みがあるので好みはわかれるとのことですが、お酒のあてとして十分たのしめるとのこと。

花は、夜中に咲くのだそうで、よく考えてみると咲いている花を見た記憶がありません。

朝になるとしおれてしまうのだそうです。

スズメガのように長い口吻をもつ虫でないと花弁が長すぎて蜜をすえないのだそうな。

ホウジャクは、昼行性なので朝にはしおれてしますカラスウリの花粉送粉者にはなりませんが、夜行性の蛾で口吻が長い虫が送粉者に適しているようです。

なお、日本ではなじみはありませんが、漢方薬の素材としても利用されるとのこと。

思っていたよりも、活用の幅がある植物でした。

令和6年10月11日(金曜日)晴れ

今日は、秋らしい穏やかな日和でした。

8月下旬から10月初旬の間、企画展の準備多忙にて、更新が滞っていました。

久しぶりに、博物館周辺を軽く見回っていたところ、なつかしい翅虫を見かけました。

動きが速いので、軽い気持ちで画像に収めようとして、まともなカットが全く撮れませんでした。

ホウジャク(蜂雀)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)です。

サルビア・ガラニチカの蜜を摂取しています。

スズメガ科の翅虫。昼飛性で、ツリガネソウなどの筒状の花に集まり、ハチドリのように停空して長い口吻で蜜を吸います。

幼虫は、ヘクソカズラを食べて育つのだそうだ。

子どもの頃、よく見かけましたが、当初はハチの仲間だと思っていました。

捕まえてみると、ハチではなく蛾のようだなあと思っていましたが、調べることもなく大人になってしまいました。

最近、園内で時々見かけ、気になっていたので、観察できてよかったです。

令和6年8月18日(日曜日)

本日は、8月16日の台風7号の影響で中止となった夏休み縄文ウィークの代替日としてイベントを行いました。

親子三代夏祭りと日にちが重なっていたこともあり、参加者が伸び悩むと思われましたが、親子での体験学習や夏休みの自由研究の関する質問などにも対応し、存外に人出がありました。

きれいな蛾です。

目の前で観察したのは初めてです。

飛び去った際、思いのほか素早く風に乗りって上昇し、消えていきました。

見た目は、ハラハラとゆっくり飛ぶのかなあと思っていましたが、その俊敏さに驚きました。

もっときれいな画像が撮りたかった…。

キタキチョウ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のようです。

モンキチョウとは紋がないので違いがわかります。

園内を飛び回っています。

マルハナバチ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)です。

毛がふさふさしていてかわいらしいミツバチの仲間です。

ミツバチよりも大型で花から花へ飛び回っていました。

チャバネセセリ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)です。

ここ数日、目立つようになってきました。

イチモンジセセリと思っていましたが、翅の長さが長めで、紋様がちがうのでチャバネセセリかと。

サトなのかヤマなのかはわかりません。

「名は、巣穴の掘削時と閉塞時に胸部の飛翔筋の振動を頭部に伝えて土壌を砕いたり突き固める際の音に由来し、虫をつかまえて穴に埋め、似我似我(じがじが、我に似よ)と言っているとの伝承に基づく」とのこと。

結構、園内で見かけます。

令和6年8月17日(土曜日)晴れ

昨日の台風7号の影響を確認するために園内を点検していると、見慣れない葉っぱが。

調べてみると、いわゆるカタバミ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の一種であることが判明。

「オキザリス・トリアングラリス」という南米原産のカタバミのようです。

花は咲くそうですが、この画像の対象は葉だけでした。

和名だと「ムラサキノマイ(紫の舞)」ともいわれるとのこと。

ショウリョウバッタ(精霊蝗虫)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のメス

手のひら大の大きさの個体は、メスのようです。

「俗説で8月の旧盆(精霊祭)の時季になると姿を見せ、精霊流しの精霊船に似ることから、この名がついたと言われる」とのこと。

子どもの頃は、ショウジョウバッタといっていたような記憶が。

調べてみると、「オスメスの性差が非常に大きく、別の名前が付くくらい違って見えるので「天と地ほども違う」という意味の「霄壤」から、ショウジョウバッタ(霄壤蝗虫)と呼ばれる」との記述が。

おー!間違ってはいなかったんだと安心、安心。

「キチキチバッタ」ともいわれていた記憶があったので文章を先に進むと、オスの鳴き声をもとにした場合の呼び方だそうな。

ちなみに、メスは「コメツキバッタ(米搗蝗虫)」とな。

この呼び方も聞き覚えがある。

子どもの頃は、別のバッタだと理解していた気がします。

令和6年8月11日(日曜日)晴れ

キアシナガバチ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の巣を発見

収蔵庫出入り口脇なので、処置させてもらいました。

若クリの成長具合↓

令和6年6月15日(土曜日)の記事のその後です。

ヒメウラナミジャノメ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

「ほとんどどこでも見られるが、都心部にはいない。また、あまり暗すぎる林も好まないようである。」とのこと。

加曽利貝塚縄文遺跡公園は、都心部ではないですね、確かに。

園内を点検でまわっていると、爆音が。

県警のヘリコプター「かとり」でした。

令和6年8月10日(土曜日)晴れ

シオカラトンボのメス

「メスは成熟しても黄色っぽい色をしており「ムギワラトンボ」と呼ばれたりします。

麦わら色の雰囲気はオスとは全く違ったものになっていて、パッと見は違う種類のようです」とのこと。

昼休みに何かいないかとうろうろしていると、「私を撮って~」といわんばかりに動かずにじっと止まっているトンボがいるではありませんか。

令和6年8月8日(木曜日)晴れ時々曇り

本日は、教員の初任者研修の受け入れ対応です。

任意の参加で火おこし体験を実施していると、ブーンという羽音ともに何かがテントの中へ。

素手で確保できそうだったので飛んでいる虫を捕らえると、

タマムシ(ヤマトタマムシ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でした。

在来種?で、法隆寺に納められている”玉虫厨子”に使われていることで有名ですよね。

「細長い米型の甲虫で、全体に緑色のが金属光沢あり、背中に虹のような赤と緑の縦じまが入る。天敵である鳥は、「色が変わる物」を怖がる性質があるため、この虫が持つ金属光沢は鳥を寄せ付けない」のだそうだ。

「里山、森林、社寺林などの減少や、ゴルフ場、土地造成、道路工事、雑木林の管理放棄などで個体数が減っている。 宮城では絶滅危惧I類、山形、茨城、東京、群馬、長野では絶滅危惧II類、千葉、高知、宮崎、長崎、熊本では準絶滅危惧種に指定されている」みたいです。

加曽利貝塚縄文遺跡公園内では毎年見かけるので、都市部の貴重な森(生息可能な場所)と虫にも認知されているのかもしれません。

令和6年8月6日(火曜日)晴れ

今朝、開館準備のため館内の点検をしていると、展示室内で目の前を横切る黒い影が!

オニヤンマ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(鬼蜻蜓、馬大頭)の雌(尾部に産卵弁が突き出ていたので)でした。

いつ闖入したのかは不明です。

昨日が休館日だったこともあるので、日曜の夕方、閉館直前に正面玄関を数分開けた際に入り込んだのかもしれません。

弱ってきてはいましたが生きていたので外へはなしてやりました。

博物館としてはあってはならないことなのですがね…。

トモンハナバチ おそらく雄

近年急速に個体数が減っているハナバチだそうで、地域によってはレッドデータブックに載りそうなハチのようです。

ハチのハンドブックによると、「竹筒などの既存抗にヨモギなどの毛で巣」をつくるとのこと。

「体が大きく羽音の印象が強烈であるため、獰猛な種と誤解されることが多いが、実際の性質はきわめて温厚である。ひたすら花を求めて飛び回り、人間にはほとんど関心を示さない。オスは比較的行動的であるが、針が無いため、刺すことはない。毒針を持つのはメスのみであり、メスは巣があることを知らずに巣に近づいたり、個体を脅かしたりすると刺すことがあるが、アナフィラキシーショックが出なければたとえ刺されても重症に至ることは少ない。」とのこと。

子どもの時分、大きなハチだとして逃げ回っていた自分を思い出します。

令和6年8月4日(日曜日)晴れ

日本に生息する徘徊性のクモとしては最大種。

大きいうえ、見た目に「THE蜘蛛」という雰囲気なので突然目の前に現れると驚きは隠せませんが、人間への攻撃性はなく、蜘蛛の巣で家屋を汚すなどの実害もないそうです。

ゴキブリの最大の天敵という意味で人にとっては益虫です。

明治時代に外来種として日本に入ってきたようで、ゴキブリを捕食するためにあっという間に日本中に拡散したとのこと。

見た目だけで怖がらずに、益虫としての評価を高めてあげたほうが、よいかもしれませんね。

アシダカグモの顔のドアップ

目がたくさんあり、ひげが濃いですね。

地中に坑道を掘り泥で作った巣を作るハチで、キリギリス科の虫に毒針で麻酔をかけ捕獲し、巣に引き込み、これに産卵するという珍しい生態を持つとのこと。

黒光りしていてよくみるときれいなアナバチです。

カメムシの遠縁で、はねの多くが透明なので目を引きます。

小さいので見つけにくいですが、飛んでいなければ目につきます。

桑の木に害をなすことが多く、桑専門の害虫扱いをうけます。

桑の葉を介して蚕に病気を移したりする場合があるので、養蚕農家にはとても嫌われているようです。

令和6年8月2日(金曜日)晴れ

クロバネツリアブ

ホバリングしながら空中に静止している様子が、吊下げられたように見えることからツリアブと呼ぶらしい。

その、はねが黒いものを、クリバネツリアブというのだそうだ。

徐々に生息数を減じているアブのようで、レッドデータブックに載りそうな地域もあるらしい。

アオメアブ

複眼は青緑色、体は黄土色のムシヒキアブの一種。

畑では夏が近くになると、まれに見かけるあぶとのこと。

他のムシヒキアブと同様に、カメムシやコガネムシ等の甲虫、ハエ等のいろいろな昆虫を捕まえて体液を吸うのだそうだ。

見た目にはおとなしそうな雰囲気ですが、捕食の際はかなり激しいアタックをするようです。

マメコガネムシ

植物食の小型のコガネムシで、日本在来種。

アメリカでは、「ジャパニーズ・ビートル」とよばれ、ダイズやブドウといった農作物の葉を食い荒らすことから嫌がられているようです。

この画像は、ジュズダマの穂の部分にかぶりついている様子。

ジュズダマは、ハト麦の原種と考えられている植物なので、ヒトが好む食料資源と競合するので、ある意味天敵なのかも。

ラミーカミキリ

明治以降に日本に入ってきた外来種。

背中側から見ると背中側に2つの円い黒点があり、ジャイアントパンダの顔のように見えるとひそかに話題に。

カラムシなどの葉を食べる。

ラミーとは、カラムシの変種のひとつなのだそうです。

個人的には小さくて愛らしく見えるので、好きなカミキリかも。

小さいから見つけにくいですが。

エンマコオロギ(閻魔蟋蟀)

眼の周りに黒い模様があり、その上には眉のように淡褐色の帯が入る模様が、閻魔の憤怒面を思わせることからこの名前がついたとのこと。

日本本土に生息するコオロギ最大種で、最も身近な昆虫のひとつといわれる。

コオロギ亜科の中では群を抜く美声なのだそうだ。(スズムシよりも美声と感じるヒトも少なくないとか)

ホオズキ(鬼灯)

ナス科ホオズキ属の一年草または多年草で、果実があり、カガチやヌカヅキともいう。

在来種は、観賞用として販売されるイメージだが、加曽利貝塚縄文遺跡公園では、時々自然に生えています。

令和6年7月31日(水曜日)晴れ

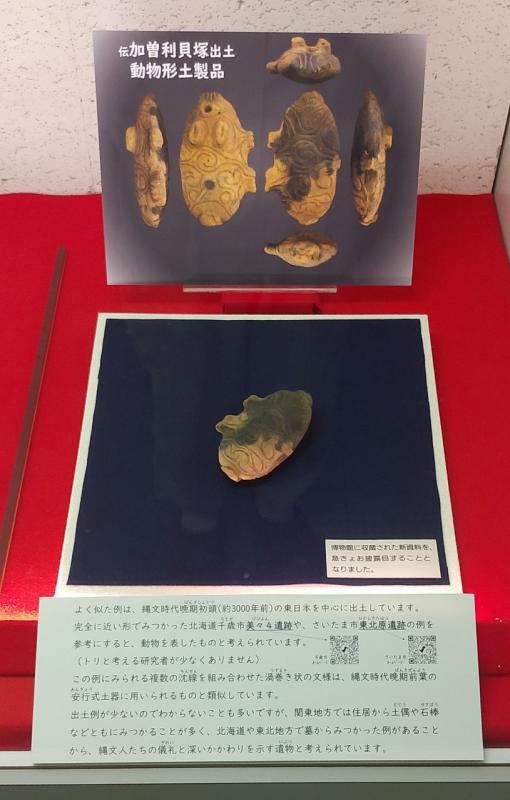

夏の企画展スペースに急遽追加で博物館収蔵の新資料を展示しました。

動物形の土製品です。

加曽利貝塚の公園内にあたる部分で市民がたまたま採集したもののようです。

令和6年7月30日(火曜日)晴れ

二ホンミツバチ、また全滅かも…

一昨日、モンスズメバチと思われるスズメバチが洞の穴に頻繁に出入りをしているではないか。

令和4年10月9日の記事と同様です。

モンスズメバチが、二ホンミツバチを襲うというのは調べる限りではみつかりません。

モンスズメバチではなくキイロスズメバチかもしれません。

少し遠目の画像なので、これらの種の違いが不明瞭なのは、しかたないと思ってください。

2匹がホバリングして情報交換中?

残念です…

令和6年7月28日(日曜日)晴れ

この生物は何???

ハリガネムシ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でした。

カマキリなどへの寄生で知られたムシです。

地上で見つかる場合、寄生主が昇天すると出てくると聞いたことがあります。

アリにたかられていたところを、警備員さんが見かけ、教えてくれました。

寄生されたムシは生殖機能を失い、水辺からジャンプして入水、ハリガネムシは水中に脱出、寄生されていた虫は魚などに食べられるという流れなのだそうだ。

人への寄生は、報告された例があるらしいですが、本来的には寄生されないようです。

動いている様子はこちら(別ウインドウで開く)

サルビア・ガラニチカ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)です。

耐暑性が高い植物のようです。

つまり、暑くてもよく育つ。

博物館の裏手でたくさん咲き乱れています。

サルビア・ガラニチカを眺めていると、ハチらしき昆虫が花弁の中に蜜をもとめて潜り込みました。

調べてみると、キオビツチバチでした。

土の中に空室をつくり、甲虫のハナムグリの幼虫に卵を産みつけるのだそうです。

体の大きさに比べ、触角の長さや太さが目立ち、少し愛嬌のある雰囲気を醸し出しています。

令和6年7月27日(土曜日)晴れ

連日暑いです…

館内を闊歩していた ニホントカゲの幼体

手にのっけても逃げることなく、しばらく観察できました。

オオシオカラトンボの雌?

シオカラトンボと思っていましたが、複眼が黒めで、羽の根元が黒ずんでいるという特徴は、オオシオカラトンボ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のようです。

思いのほか人懐っこく?指先に長いことととまっていました。

令和6年7月17日(水曜日)曇り

なんと!

二ホンミツバチ、再び営巣か!

先月、ハチの出入りが全くなくなったので、今年度はもうだめだと思っていました。

しかし、7月13日頃から二ホンミツバチらしきものが周囲を飛んでいるなあと感じていたところ、7月15日に確実に出入りしている場面を確認しました。

なぜ、復活したのかは不明ですが、またこの夏に出会えたことは、うれしいニュースです。

令和6年6月22日(土曜日)晴れのち曇り

残念なお知らせ。

二ホンミツバチ、巣から離れてしまったようです。

6月18日頃からハチの出入りが散漫になったと感じていたところ、翌日の19日には全くハチを見かけなくなりました。

そのかわりに、黒くて二ホンミツバチよりも大きめで、スズメバチでない羽虫が出入りしているのを確認。

ハチ?という感じだったので、調べてみました。

アメリカミズアブ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でした。

ウェキペディアによると「ハエ目ミズアブ科の昆虫。アブ(直縫短角群)の一種。幼虫(蛆)は、後述する様々な理由からフェニックスワームと呼ばれる」とのこと。

「幼虫(蛆)は、草や果実、動物の死体や糞などの腐敗有機物を食べるため、家庭の生ごみやコンポストから発生することもある。成虫も繁殖活動のためこれらに集まるが、口がなく餌は食べない」とも。

内容を読んでいて、ハタ!と気づいたのは、アオダイショウのこと。

二ホンミツバチがいなくなり、そのかわりにアメリカミズアブが出入りをしていたということは、洞の中に上記の下線にあるようなものが中にあるのではないかということを…。

あくまでも想像ですが、アオダイショウは常世の国へ旅立ってしまったのかも。

そして、二ホンミツバチにとってはかなり迷惑な状況に陥ったのではないかと。

今年も残念なことになってしまいました。

来年は戻ってきてくれるのか心配です。

令和6年6月15日(土曜日)晴れ

クリの赤ちゃん

園内で自然に発芽し成長中のクリの木に、クリの赤ちゃんがあるとボランティアガイドさんからの情報が。

何本も白く突き出ているのが雌しべの先で、ここに花粉がつくと受粉してやがてクリの実になるとのこと。

雌花の下半分にトゲのような突起があり、これが将来イガになる。

突き出た白い棘(雌シベ・柱頭)が3本×3セット。

その下が子房で、栗の実は3個詰め合わせが基本。

その土台が総苞で、このイガがどんどん発達して3個の実をくるむ。

クリは虫媒花なので、雄しべからの花粉を虫が運んでいてくれたなら、イガが成長するのでしょう。

ハグロトンボ(胴体に黒く緑色の金属光沢があるのでオスと思われます)

今年も坂月川近くにヒラヒラと舞う季節がやってきました。

ネジバナ(捩花)

花が花茎の周りに螺旋状に並んで咲く「ねじれた花序」が和名の由来なのだそうだ。

アシナガバエの仲間

和名にハエと付くが、実際にはアブにより近縁なのだそうだ。

よく見ると金属光沢がありきれいな虫です。

アシナガバエ科の分類学的な研究は進んでいないとのこと。

令和6年6月9日(日曜日)曇り

モンキチョウのカップル?

はじめ、白い蝶が舞っていたのでモンシロチョウと思い撮影。

撮った画像をよく見ると、翅の中央にモンシロチョウにはない斑紋が。

調べたところ、モンキチョウでした。

黄色がオスで、白がメスのようです。

一般的には。

男子がアタックしていますが、女子がいなしています。

最後は、男子があきらめて、どこかへ飛び去りました。

なお、二ホンミツバチは、昨日に比べ格段に活性化中。

出入りが激しくなり、いよいよ本格的な巣の拡張?にはいったのでしょうか。

今後が楽しみです。

令和6年6月8日(土曜日)晴れ

二ホンミツバチの巣は、順調に稼働中のようです。

同居していたアオダイショウの姿は前回の投稿以降、しばらくして見られなくなりました。

空腹に耐えかねて、移動してしまったのでしょうか。

ホリカワクシヒゲガガンボ(堀川櫛鬚大蚊)の雌

「ハエ(双翅)目ガガンボ科、体長が20mm前後、本州~四国・九州に分布し、平地から低山地の雑木林周辺などに見られ、灯火にも飛来。

腹部は黄橙色と黒色の縞模様、脚は長く、黄橙色で脚節部分が黒色、翅には黒色の斑紋がある。

オスの触角は長く櫛歯状で、メスの触角は短く数珠状をしている」とのこと。

画像を見る限り、オスの櫛歯状の触角はなく、短いのでメスと思われます。

樹液にもよく寄ってくるのだそうで、スズメバチの駆除を行っていたところ、樹液の周辺でハチのように見えるのにハチではない昆虫として目にとまったので撮影してみました。

よくみかけるガガンボに比べ色合いが派手で、ハチのような雰囲気をまとっているので、ガガンボの一種とは思いもしませんでした。

ホタルブクロです。

キキョウ科の多年草で、初夏に大きな釣り鐘状の花を咲かせます。

「子どもが本種の袋のような花にホタルを入れて遊んだことに由来する。また、「火垂る袋」で提灯の意味から、チョウチンバナの別名もある。その他の別名に、ツリガネソウ(釣鐘草)、アメフリバナなどがある」「花色には赤紫のものと白とがあり、関東では赤紫が、関西では白が多い」とウェキペディアに。

食用にもなるそうで「花、つぼみ、若苗が食用にされる。若苗は苦味が強く、しっかり茹でてから流水に取り、おひたし、和え物、煮びたし、油炒め、汁物の具などにする。生のまま天ぷらにもできる。 花やつぼみは、茹でた後に三杯酢やすまし汁にしたり、ホワイトリカーに漬けて花酒にする」とも。

薬用には使われていないようです。

どのような栄養価があるのか気になりますが、よくわかりません。

在来種との記載が多く見受けられますが、いつから国内に自生していたのかは不明です。

外来種との交雑の可能性もあるのではとの意見も。

真相は闇の中?です。

令和6年5月24日(金曜日)曇り

シリブトミドリバエ

緑色のハエ。

「翅は一様に黒っぽく、胸背は緑色をしている。

同じグループのツマグロキンバエに比べるとあまり見ないが比較的普通に見られる」とのこと。

間近で見ると結構きれいなハエです。

令和6年5月21日(火曜日)晴れ

ミツバチの巣に同居するアオダイショウ、暑いのか体を乗り出している姿をしばしば見かけるようになりました。

令和6年5月19日(日曜日)曇り

復元集落近くのクヌギの一本は、樹液が大量に噴出?している。

ナラ枯れの影響と思われます。

その木には多くの昆虫が集まってきます。

スズメバチやハエ、各種の蝶など様々です。

ブンブン羽音をたてて目立つ羽虫が。

パッと見でドロバチか? 否!

よく調べたところ、ハチモドキハナアブでした。

ドロバチに擬態しているとのこと。

京都府や東京都では、レッドデータブックに載る珍しいアブのようです。

加曽利貝塚縄文遺跡公園の自然の多様性を示す昆虫のひとつなのかもしれません。

令和6年5月18日(土曜日)晴れ

昨日の記事で紹介した二ホンミツバチと同居中?のヘビの種類確定しました。

アオダイショウでした。

頭の大きさから推定すると60cm程度かと。

今朝はまだ見かけていませんが、日中は現れるかもしれません。

アオダイショウ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)は、地上でもよく見かけますが、樹上にいることも多いようで、ひと同様に日中に活動するヘビだそうです。

この個体の全体像を見てみたいものです。

令和6年5月17日(金曜日)晴れ

二ホンミツバチ、戻ってきました!

令和元年に着任して以来、同じ木の同じ洞に毎年巣作りしてきました。

令和4年度は、10月上旬にオオスズメバチの襲撃を受け、全滅?もしくは離散してしまい、令和5年度は暑かったせいか巣作りが進まず途中でいなくなってしまいました。

今年は、4月中頃に二ホンミツバチの姿をちらほら園内で見かけるようになり、2週間ほど前に洞を見たところハチの出入りを確認することができました。

今年の夏も暑そうなので、放棄されないとよいのですが。

今日の昼休み、せっかくなので写真記録を撮りに行きました。

二ホンミツバチの出入りの様子が確認できる画像をget!

穴の真ん中に巣に入るミツバチが写っています。

ちょっと拡大してみましょう。

見事に穴のど真ん中に入り込む様子がばっちり!

ん?ミツバチの下に何か光沢のあるものが?

木肌に光沢があるはずもないので、さらに拡大してよく見ると、

思いもよらぬものが写っているではないか!

ヘビです。

二ホンミツバチの巣の中に、ヘビ(たぶん、アオダイショウ)が入り込んでいます。

こんな光景は、見たことない。

ミツバチの出入りが確認される前の4月上旬、シジュウカラが洞の中に入る姿を数回目撃していました。

もしかしたら、シジュウカラの卵を以前に堪能したのをきっかけに、シジュウカラがまた来ることを狙っての待ち伏せでしょうか。

ヘビの真意はわかりません。

ミツバチとヘビが相互の目的のために共存するとは聞いたことがありませんので、偶然の結果なのでしょう。

こんなこともあるのですね。

自然とは不思議で、面白いです。

令和6年5月12日(日曜日)曇り

アライグマ出没中!

5月11日(土曜日)に、アライグマの子ども2頭が公園内で目撃されました。

史跡の東側に流れる坂月川河畔で、最近しばしば目撃情報があったとのこと。

ついに園内へ侵入か!という状況です。

アライグマは、「特定外来生物」です。

見た目には愛らしさも感じるので、ついつい近づいて観察したりしたくなるかと思います。

見た目に反して、気性は荒いのでケガをするかもしれませんので、近づかないことが先決とのことです。

出没した場所周辺には注意喚起の掲示を出しましたが、動物は移動しますので掲示された場所以外でも今後目撃される可能性はあります。

園内などの散策中に見かけた方は、博物館に知らせてもらえると助かります。(博物館電話番号:043-231-0129)

夜行性の動物で、日中は木の上や民家などの人気のない場所で過ごすことが多いようなので、昨日のように子どもだけで昼間に目撃されるということは、彼らにとっても何らかのアクシデントがあったので、人前に姿を現したのかもしれません。

令和6年5月10日(金曜日)晴れ

園内には様々な動植物が。

中には、ちょっと困るものも少なくない。

例えば、イモカタバミ。

「カタバミ科カタバミ属の多年草。原産は南アメリカ、戦後に日本に入ってきて今や全国に分布。

芋状の塊根で増えていく、群落を作り他の植物を駆逐していく厄介な雑草。

非常に繁殖力が強く、塊根を掘りあげて乾燥させて焼却する他は駆除方法がなく、少しでも塊根を残すとまた増えていく。」のだそうだ。

駆除したほうが良い植物のひとつらしい。

次に、アカボシゴマダラ。

「後ばねに赤い星がある外国のチョウ」らしい。

「はねは黒地に白い紋があり、 後ろばねに赤い紋があります。 春にあらわれる春型は、 赤い紋がないものが多く、 全体に白っぽく見えます。 奄美諸島以外のものは中国から持ち込まれた外来種。 関東地方から各地に拡大しています。」とのこと。

「特定外来生物に指定され、 飼うことも持ち運ぶことも法律で禁止されています。」ということなのに、なぜか繁殖している。

「人為的な放蝶が原因と考えられている」のだそうで、見つけたら駆除したほうがよいという意見もある。

今年の春は、結構見かけるような気がする。

悩みの種のひとつかなあ…

令和5年10月13日(金曜日)晴れ

今日は、とても穏やかな秋の日差しを感じられる日です。

発掘調査日和といってよいでしょう。

最近、園内の樹々の傷みが加速しています。

博物館近くのヤマグリもそのひとつ。

先だって、枯死したので園路脇ということもあって、倒木回避のために処理をしました。

処理後によく周辺を見ると、なんとクリの幼木が3本芽生えているではありませんか。

植樹をしているわけでもなく、落ちた実から自然に芽吹くものなんだと感心してしまいました。

これからの成長がたのしみです。

枯れないよう、虫に集られぬよう注意をはらっていきたいものです。

ホトトギス(杜鵑草)

博物館正面の垣根の内側に、今見頃です。

「和名の「ホトトギス」は、「杜鵑草」の意で、花の紫色の斑点のようすを鳥のホトトギス(杜鵑)の胸にある斑点に見立てたことによる。斑点を油染みに見立てて、ユテンソウ(油点草)という別名もある。」「日本固有種。北海道南西部、本州の関東地方以西・福井県以南、四国、九州に分布し、山地の半日陰地に生育」とウェキペディアに。

令和5年10月2日(月曜日)くもり?

コウモリガのようです。

「ヤナギ、アカメガシワ、クリ、スギなどの多くの植物を食草・食樹とする。成虫は8-10月に出現する。交尾は薄暮時に行われる。卵は飛翔しながら空中で産卵するといわれるが、地上でも産卵するとの報告もある」とウェキペディアに。

「孵化した幼虫は地面に接した草や枯葉を摂食し、成長にともなって木の幹や枝に穿孔して入り込みます。根際付近の幹に大きな穴を開け、木を枯らします。」「排泄物を外に出す際に糸でつづって大きな糞塊を形成するのが特徴です。1~2年で羽化します。」と国土交通省近畿地方整備局のページ『苗木を枯らす虫(コウモリガ)』に。

結構、厄介な蛾なのかもしれません。

令和5年9月30日(土曜日)晴れ

明日の10月1日からオーエンス八千代市民ギャラリーで加曽利貝塚についての依頼を受けてのPR展示が始まります。

詳細は、こちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から。

令和5年9月23日(土曜日・祝日)雨

今日は、土曜日の祝日、臨時開館日です。

今朝の自車の車外気温は、22℃。

クーラーも不要で、過ごしやすい気温でした。

園内には、ところどころに白い彼岸花が見うけられるようになりました。

まだ暑さが堪えますが、やはり秋の訪れを感じます。

令和5年8月11日(金曜日・祝日)晴れ

台風が近づきつつある中、暑さは緩みません。

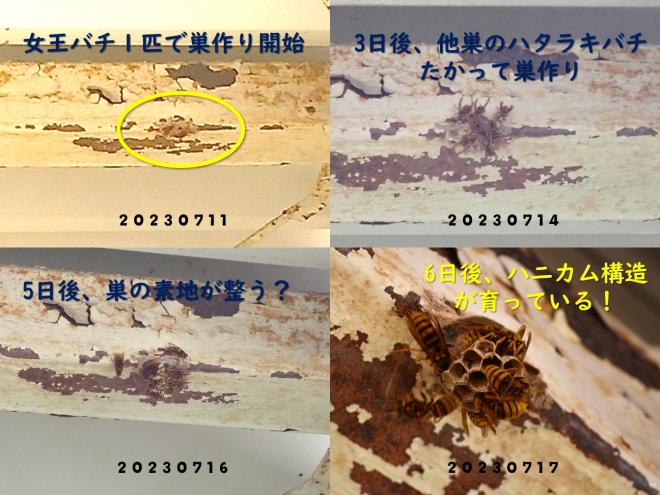

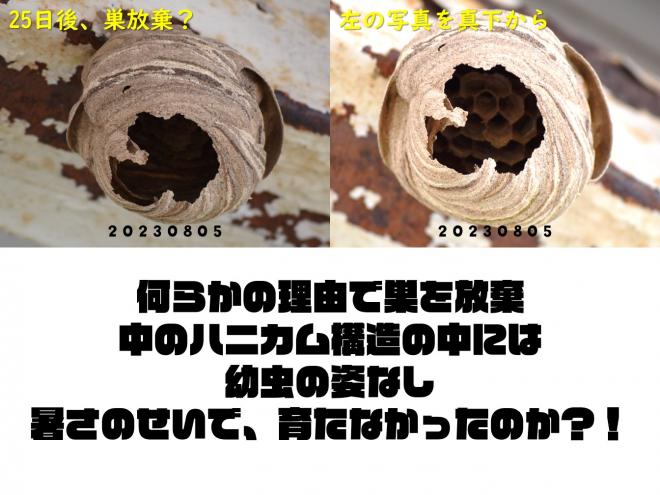

前回の更新でスズメバチの巣について取り上げました。

その後、巣が大きくなったので、危険防止のために撤去しました。

しかし、撤去後半月あまりで全く同じ場所にコガタスズメバチが再び営巣。

その最初から観察することができたので、巣の成長過程を追ってみました。

結果として、除去することなくスズメバチはいなくなりました。

8月1日からの数日間、出入り口に見張りのように顔を出すハチがいる反面、飛んでいる姿をほぼ見かけませんでした。

今年の異常な暑さで子育てがうまくできなかったのでしょうか。

謎です。

令和5年6月24日(土曜日)晴れ

今年度最初のスズメバチの巣、確認!

ついに、スズメバチと対峙する季節がやってきました。

まだ、発展と途上の大きさのようです。

きれいなハニカム構造。

中の白い粒は何?

大きくなると、下の画像のようになります。

コガタスズメバチと思われます。

令和5年6月9日(金曜日)雨

昨日、関東は梅雨入りの様子。

室内にハラハラと飛ぶものが。

ナミガタシロナミシャク

シャクガ科 ナミシャク亜科

「白っぽくて、前翅には数本ずつまとまった黒線模様があり、後翅の外縁がオレンジ色の美しいシャクガ。葉裏にとまって腹端を反り返らせていることが多い。平地・低山地から山地にかけて広く分布する。幼虫はツタを食べる。」

のだそうです。

時期は、6~7月。

分布は、北海道・本州・四国・九州。

外で飛んでいたら、あまり気にすることはないと思うのですが、室内で飛んでいると目立ちます。

ついつい、写真を撮って、調べてしまいました。

令和5年6月8日(木曜日)晴れ

昨日のことです。

この春にオープンした「かそりえ」の室内で、虫が脱皮しているところに遭遇。

正確に言うと、脱皮直後にあたるでしょうか。

キリギリスの仲間と思われますが、その正体は不明です。

キリギリスの仲間は、6回の脱皮を繰り返し成虫となるようです。

今回の脱皮が何回目なのかは不明ですが、大きさからいうと6回目なのかなあと思っています。

脱皮中は頭を下に向けていましたが、脱皮完了後は体勢を上下逆に移動。

羽?が乾くのを待っている様子。

羽は見る見るうちに伸びつつ乾き始めました。

脱皮した皮の大きさを見ると、こんな大きな身体がよく入っていたなあと思うほどに一回り大きくなっているのが不思議です。

皮も乾燥して縮んだのかもしれませんが・・・

このような光景はあまり見れないので、たまたま近くにいた昆虫好きに方々と盛り上がってしまいました。

6月9日に調べたところ、「ウマオイ」の可能性が高そうです。

バッタ目キリギリス科に属する。

鳴き声が、馬子が馬を追う声のように聞こえることから名づけられたのだそうです。

令和5年4月21日(金曜日)晴れ

久々の更新です。

セイボウ

ウェキペディアによると、

「ハチ目ハチ亜目の科。この科に属す種をセイボウ(青蜂)と呼ぶ。体は美しい金属光沢を持つ。寄生バチであり、泥や筒などに巣を作るハチ類(トックリバチ類、ドロバチ類、ハナバチ類、ハキリバチ類など)に寄生する」

ネットワーク上のサイトでは、

「「飛ぶ宝石」、「宝石蜂」とも呼ばれ」とのこと。

確かにきれいです。

光のあたり方によって、色調が変化もしている。

今まで、あまり気にしたことはありませんでしたが、加曽利貝塚の動植物に詳しい方々から園内で珍しくたくさん飛んでいることを教えてもらいました。

小さいし、動きが機敏なので、宝石のような美しさを、認識しづらい蜂ですが、じっと目を凝らし、観察していると見つけることは可能です。

なお、人を刺す蜂ではないので、たくさん飛んでいたとしても安心して観察ができます。

あまり画像がよくありませんが、きれいな蜂です。

これらの蜂も一緒に飛び回っていました。

セイボウの一種なのかは調べ切れいません。

【追記】

カタグロチビドロバチ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でした。

令和5年1月29日(日曜日)晴れ

今朝の加曽利貝塚

気温は、-5℃。天気予報では-4℃が最低でしたが、ここでは予報よりも低くなることが多いです。

今年度調査区範囲は、まだ草がはえていないので土の露出が目立つのですが、霜で覆われた地面では、見た目にどこかわからくなります。

霜は何時ごろまで残るのやら。

過日の寒い日、夕方まで霜は残っていましたし…

令和5年1月21日(土曜日)薄曇り

1月19日(金曜日)から1月24日(火曜日)の間の予定で、早稲田大学に委託したレーダー探査の冬の陣が行われています。

寒い中、教授と院生の5人で、昨夏にデータを取り切れなかった部分の追加の調査です。

2m間隔で水糸で探査する基準線を示し、その間を機械が行き来します。

水糸を地味に設定し続ける院生。

寒い中、お疲れ様です。

令和4年12月23日(金曜日)晴れ

今日は、寒風吹きすさぶ一日

寒さで耳がちぎれんばかりの痛さです

昨日までに埋め戻しが終了

プレハブや道具類の撤収も済み、発掘調査現場に寒風が吹き抜けます

3年ぶりに南貝塚の真ん中を通り抜けられる環境に

若干、足場が馴染んではいませんが、通り抜けることは可能となりました

令和4年12月9日(金曜日)晴れ

発掘調査現場は、撤収に向けての作業が粛々と行われています。

昨日と今日の朝の景観です。

221209の朝 ↑

221208の朝 ↑ 軽く霜が 寒くなりました。

令和4年11月23日(水曜日・祝日)雨

11月22日(火曜日)から令和4年度の「あれもE これもE-加曽利E式土器-(内房地域編)」が始まりました。

2月19日(日曜日)までが会期です。

いつもの企画展示スペースの出入り口とは異なるので注意。

中峠式関係(左)、E1式関係(右)

※ローマ数字は掲示できないので、アラビア数字になっています。以下同様。

E2式、曽利式、連弧文系など

E3式(左)、E4式(右)

今回の展示の博物館の基本的な考え方もパネルで解説しています。

なお、新年明けを目途に展示品の一部入れ替えを予定しています。

具体的な日程が決まりましたら、あらためて告知します。

令和4年10月27日(木曜日)晴れ

ムネアカセンチコガネ

「糞虫(ふんちゅう)の仲間で、丸いからだと赤い模様の愛らしさで人気の高い昆虫です。

しかし、フンを食べるのではなくカビの仲間を食べる菌食性のようで、狙って見つけるのは難しいので珍しい昆虫だったりします。」とのこと。

「赤色と黒色の模様が特徴的で、その模様には変化があります。地域によっては、羽の部分がほとんど黒くなるような個体も見つかるようです。

顔の真ん中には小さいながらもツノのような突起があります。オスにははっきりわかる程度のツノがありますが、メスではちょっと膨らんでいるくらいの大きさです。触角が大きいのも可愛く見えるポイント」なのだそうです。

昨夕、事務室の中を飛び回っていたので捕獲。

あまり見かけないコガネムシ?と思って調べてみました。

日本でしか見ることのできない固有種で、国のレッドデータブックには載っていないようですが、南関東や関西以西では県指定の絶滅危惧種や準絶滅危惧種に指定されているのだそうです。

よく飛び、よく地面に潜るのだそうです。

あと、光に飛んでくる習性=走光性があるとのこと、だから明るい事務室の迷い込んできたのでしょう。

令和4年10月23日(日曜日)晴れ

ルリタテハ(瑠璃立羽)

「鮮やかな瑠璃色の帯模様が入るのが特徴で、裏面は灰褐色で細かい模様があり、樹皮や落ち葉に似る」とのこと。

また、「平地の森林内や周辺部に生息し、都市部の公園や緑地などにも現れる」のだそうだ。

翅の表と裏のギャップがはげしいです。

太めでがっしりした感のある胴体が目立つ気がします。

クロコノマ(黒木間蝶)

令和4年10月9日(土曜日)くもり

7月20日に紹介した二ホンミツバチの巣

オオスズメバチに席捲されてしまいました。

とある情報によると「オオスズメバチはニホンミツバチの巣を集団で襲い、巣を占領します。そして、サナギを何日もかけて自分の巣に運んで幼虫の餌にします。オオスズメバチは幼虫を育てるために大量の餌を必要とするため、ミツバチや、他のスズメバチの巣を集団で襲うことがよくあります。」とのこと。

まさにこの状況なのでしょう。

「弱い群れから優先的に襲うため、強い群れではほとんどオオスズメバチがやってこない」との記述も。

「ニホンミツバチの威嚇をもろともせず、巣に入り込みます。ニホンミツバチはオオスズメバチが巣に来ると、籠城作戦をとり、中から出てこなくなり」「占領されてしまうとニホンミツバチは集団で逃げ」だすのだそうです。

無事に逃げ延びて、来年には再び営巣してくれることを願うばかりです。

二ホンミツバチの巣の惨状を嘆いていた時、なんとなく視線を感じる…

ハラビロカマキリが私の目線の高さにぶら下がっているではないか。

指をむけると気丈にもカマをもたげて威嚇してきた!

腹が大きくなっているので産卵前の雌のようです。

令和4年8月26日(金曜日)曇り時々雨

コウガイビル

久しぶりに見ました。

「陸上の湿潤な環境を好む。粘液を分泌して滑るように移動し、カタツムリやナメクジ、ミミズや小型の昆虫などを捕食する。摂食行動が観察・報告される機会は少ないが、既知の例では体に絡みついたり粘度の高い粘液を分泌することで餌生物の動きを封じ、口器から咽頭を伸展させて体外消化を行うことが知られている」「日本からは2005年時点で3属18種が記録されているが、分類・同定が難しいグループであり未記載・未同定種も多いため、種数は確定的ではない」とウェキペディアに。

実際には、気づいていないだけでそこら中にいるのだろうなあと思います。

動く姿は、こちら

令和4年8月14日(日曜日)曇りのち晴れ

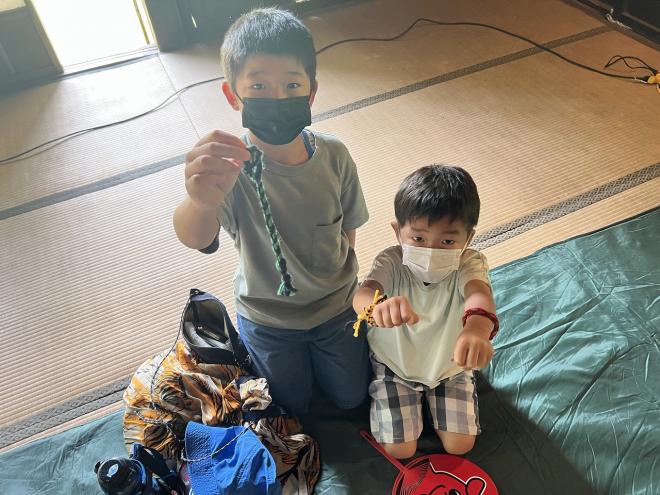

今日は、夏の縄文体験デー(別ウインドウで開く)。

事前募集の抽選での当選者の方々のみでしたが、多くの方々に親子で参加してもらえました。

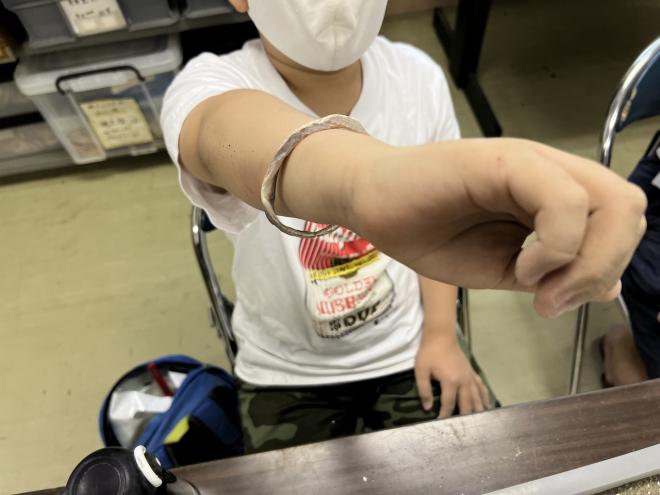

上手に組みひもできましたね。(画像の使用の許諾は得ています)

貝輪、ちゃんと腕に装着できるし。

組みひもの製作風景。

親よりも、子どものほうがうまいかも。

まだまだ暑いですが、夏の思い出になってくれたら本望かと。

スタッフの皆さんにも暑い中頑張ってもらえたので、感謝です。

令和4年8月5日(金曜日)くもり

ツマグロヒョウモンのメス?

「前ばねの端の黒色がよく目立つ。体内に毒を持つマダラチョウの仲間、カバマダラに擬態しているといわれる。」のだそうです。

珍しいのかはよくわかりません。

ベニシジミ(紅小灰蝶)

「1997年(平成9年)11月28日発売の30円普通切手の意匠になった。切手は2015年(平成27年)9月30日に販売を終了」とウェキペディアに。

地域によっては、レッドデータブックに載ることもあるようです。

令和4年7月21日(木曜日)晴れのち曇り

北貝塚竪穴住居跡群観覧施設の外壁にナナフシが。

以前からときどき見かけますが、見つけるとそこそこテンションが上がる昆虫です。

姿からしてあまり好きではないという人もいますが、個人的にはその特異な姿に興味を惹かれます。

園内では、ナナフシモドキもときどき見かけます。

コジャノメ↓

同じ場所でひらひら舞っていました。

「生息地は森林とその付近に限られる。 カブトムシなどを採りに密林や藪に入ると、低い位置をちらちら飛んでいるのを見かける。チョウらしからず暗い所を好み、花には見向きもせず樹液や鳥糞に群がる。」とウェキペディアに。

確かに、樹液のでている木の周りをひらひら舞っていますね。

ウスバカゲロウ↓

これも同じ場所で壁にとまってました。

「ウスバカゲロウ科は「カゲロウ」という名が付けられているがカゲロウ目とは縁遠い昆虫である。」とウェキペディアに。

ずっと、カゲロウの一種だと思っていました。

分類とは難しいですね。

とまったままの昆虫は、じっくりと観察できるので楽しいです。

おそらく、人工物がない場所では気づきにくいものばかりなので、園内の関連施設はある意味良い観察場所なのかもしれません。

ちなみに、18日に掲示したスズメバチの巣は、本日の午前中に撤去しました。

令和4年7月20日(水曜日)晴れ

二ホンミツバチ(たぶん)の巣を確認

とある木の洞に営巣したようです。

以前から毎年のようにみかけるので、とても居心地のよい場所なのでしょう。

アシナガバチの急襲?!

アシナガバチがミツバチの巣穴に入ろうとホバリング中。

近づくと大勢のミツバチが羽を合わせて鳴動させ威嚇。

オオスズメバチが天敵とは聞いていたが、アシナガバチもそうなのかと、少々興味深げ。

一昨年、同じ場所にオオスズメバチ数匹がアタックしていた記憶あり。

自然ってすごいですね!

令和4年7月18日(月曜日・祝日)晴れ

今シーズン最初のスズメバチの巣を目視で確認!

容易に届く高さのではなく、叩き落すわけにもいかないので、専門業者にお願いしないといけないようです。

今日は、ふたりの闖入者が。

たぶんコオニヤンマだと思います。

素人には、パッと見にはわかりません。

オニヤンマとの違いは、複眼の左右が点で接触しているように見えるか否かなのだそうで、このヤンマは複眼が離れているのでオニヤンマではないことは確か。

黄色い斑紋がヤブヤンマのようにも感じるのですが、複眼の離れ具合はコオニヤンマのように感じます。

午前中に事務所の中に飛び込んできたんです。

結構な羽音で一瞬「何だ!」とびっくりしました。

もうひとりの闖入者は、ショウジョウバッタの幼体。

まだ小さかったので、ショウジョウバッタモドキかと思いましたが、背中の左右に目のあたりから尻にかけて濃い色の線がないので、モドキではないようです。

こちらは、館内の壁にさりげなく取りついていたところを捕獲しました。

ふたりとも、観察後に外へ戻っていただきました。

加曽利貝塚縄文遺跡公園は、自然が豊かです。

結構様々な昆虫を見かけます。

ただ、ご注意ください。

史跡公園内は、『動植物の採取は禁止』です。

季節が季節なので甲虫類も少なくありませんが、『動植物の採取は禁止』ですので、見つけたとしても「見て・触って・観察」したら自然に返してあげてくださいね。

ちなみに、この夏は甲虫類の姿が例年に比べると見かけない気がします。

令和4年7月14日(木曜日)くもり時々雨

今朝の出勤時、園内のコンクリ園路を歩いていると、白いものが落ちていた。

よく見ると

羽化して間もないアブラゼミ

羽化後、2時間もするとよく見る色合いの成虫になるのだそうで、まだ白っぽいこの段階は羽化後1時間から1時間半のようです。

道路の真ん中にいたので、羽化後に何らかのアクシデントがあり、元いたところから離れてしまったのでしょうか。

羽化が完了する前に飛んだりして、大丈夫なのか心配になってしまいます。

子どものころ、羽化に失敗して力尽きてしまったセミを見たことはありましたが、色づいている途中のセミを見るのは初めてです。

木にとまらせてあげたほうが良いかと思い、持っていた郵便物を近づけると上ってきました。

この後、木に移動させました。

1時間後に見に行くと、姿はなし。

ちゃんと色づいて、飛んで行ってくれたとしたらうれしいのですが。

これは、昨日の画像。

ミヤマカミキリのようです。

「平地や山地の雑木林やクリ畑などに生息する。夜行性であり、生息地付近の灯火に飛来することもある。成虫は夏期にクヌギなどの樹液を後食して活動し、卵はクヌギ、コナラ、クリなどのブナ科の樹木の木の裂け目部分に産卵される。幼虫はこうした生木を食害し、数年かけて成長する。食害された木は強度が弱ることで、折れやすくなり強風などで倒れてしまうこともしばしばある。」

と、ウィキペディアに。

加曽利貝塚縄文遺跡公園内には、多くの「クヌギ、コナラ、クリなどのブナ科の樹木」があるので、結構繁殖しやすい環境が整っている模様。

立ち枯れにつながらぬよう、樹々の見回りはしないといけませんね。

令和4年6月5日(日曜日)くもり

今日は雨模様との予報でしたが、晴れ間はあるし、雨雲は近づくものの、結局大降りにはならないといったいまいちメリハリのない天気になりました。

緑がどんどん濃くなる季節です。

そして、鳥獣・昆虫・草花も目につく季節です。

この鳥はなんでしょう?

営巣中です。

スジクロシロチョウです。

昆虫素人の私には、遠目に見るとモンシロチョウにみえてしまいます。

とまっていればわかりやすいですが、飛んでいると「んっ?どっち?」という感じです。

この季節、結構そこらで見かけるシオヤトンボ。

「春から初夏にかけてよく見られるシオカラトンボの仲間。大きさはアカトンボとほぼ同じ。

平地から低山地にかけての水田、休耕田、池などで見られる。

幼虫は、少し流れがあるような湿地を好む。」のだそうです。

坂月川周辺のビオトープなどで成長したんですかね。

飛ぶ昆虫は、どこかにとまってくれないと観察できないので、細かな種類がわからないこともあります。

昨年の今頃は、ハグロトンボが結構舞っていましたが、今年は少なめのような気がします。

スズメバチも各所でみられるようになりました。

まだ、巣は確認されていませんが、近々遭遇することになるかと覚悟しています。

園内の利用者の方々への注意喚起の貼り紙も今日から追加して掲示し始めました。

最後に

初めの画像の鳥は、たぶんツミです。

ウィキペディアによると、タカ目タカ科ハイタカ属に分類される猛禽類だそうで、眼の周囲は黄色とのこと。

画像を見る限り、黄色いかな?

令和4年5月4日(水曜日)晴れ

今日は、今年度最初のイベント「縄文春まつり」の初日

天候に恵まれましたが、徐々に風が強くなってきたのが残念でした。

そこそこの賑わいで、2000人近い方の来館がありました。(正式には集計中ですが)

令和4年4月8日(金曜日)晴れ

桜とハナニラのコラボがきれいです。

ハナニラの群生はそれなりにインパクトありますよ。

令和4年4月1日(金曜日)雨のち曇り

あっという間に新年度に突入。

3月の更新ができずにきてしまいました。

令和3年度末の3月に、北貝塚の一部の樹木を伐採しました。

伐採前は、樹に目が行きがちだったので、貝層の堆積が目立ちませんでしたが、見通しが良くなったことに合わせて、高まり感を実感できるようになりました。

「環状に廻っている」風景を目視できますし、南貝塚とは異なる雰囲気も感じられるかも。

ちなみに、伐採は樹木の根が貝層に与える影響を考慮してのことです。

令和4年2月11日(金曜日・祝日)曇りのち晴れ

昨晩の雪は、1月6日の降雪に比べ、べた雪で融けだすのが速そうです。

誰かが早速雪だるまを制作?!

令和4年1月12日(水曜日)晴れ

昨日の雨で、雪は融けてなくなりました。

今朝の加曽利貝塚

令和4年1月7日(金曜日)晴れ

前日の大雪

加曽利貝塚の冬景色

軽い雪でした。(パウダースノーほどではありませんが)

令和3年12月28日(火曜日)晴れ

今年最後の出勤日

加曽利貝塚の2021年は終わりです。

令和3年12月24日(金曜日)晴れ

発掘調査現場完全撤収!

テントも、プレハブ、道具類など全て搬出しました。

来年度は、夏頃から再開できればなあということのようです。

令和3年12月15日(水曜日)晴れ

今朝は寒かった!

発掘調査現場は、今シーズン最も冬景色。

来年調査までの間、何事もないようにするための養生が日々進行中です。

しばらくすると、撤収が終わる予定です。

復元住居も解凍中!

凍った茅葺から絶え間なく水蒸気が。

令和3年11月28日(日曜日)晴れ

11月からボランティアガイドさんたちの活動を徐々に再開しています。

月に2回、第2と第4日曜日に開催してきた縄文ひろばもそのひとつ。

接触や密を回避できる活動から、ソーシャルディスタンスをふまえてのことです。

日和も良かったせいか、家族連れが目立つ園内でした。

まずは、博物館利用者に対して、屋外のガイドから再開。

加曽利貝塚について学べる紙芝居を上演中

コロナ禍でも、先を見据えた準備を怠らなかった成果です。

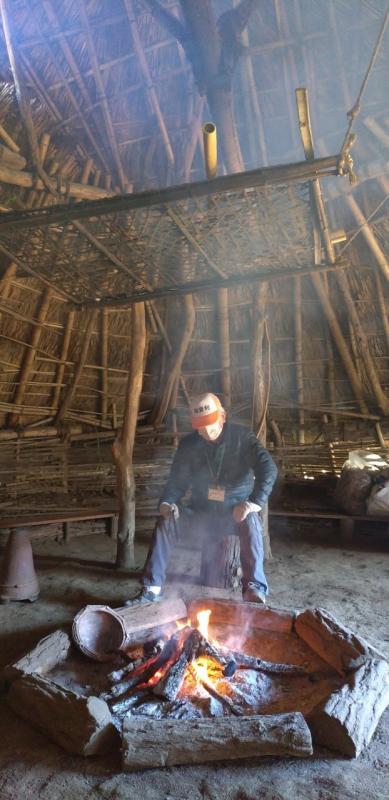

復元住居内での火焚きの様子。

令和3年11月17日(水曜日)曇り

今日から『千葉市制100周年記念「千葉市内出土考古資料優品展」』が郷土博物館ではじまりました。

1月23日までです。

2月3日からは、埋蔵文化財調査センターで展示され、3月10日までです。

期間中には、ギャラリートークの日があったり、講座も開催予定です。

詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)から。

千葉市出土の遺物の中でも厳選した優品が一堂に会し、見ることができる機会はそうそうあるものではありません。

是非、足を運んでいただきたいです。

ちなみに、Nが調査した際に出土した優品もあります。

令和3年10月15日(金曜日)晴れ

昨夕、事務室に迷い込んできた蝶が、今朝も潜んでいました。

逃がそうとしましたが中々捕まらず、やっとのことで捕獲しました。

木の葉に似た風貌。

見れば見るほど動かなかったら蝶には見えません。

調べてみたところ、「クロコノマチョウ」のようです。

黒木間蝶は、チョウ目タテハチョウ科ジャノメチョウ亜科に分類されるジャノメチョウの一種。

『ジャノメチョウ亜科の中でもこれらコノマチョウの仲間は特に異端であり、他にはシロチョウ科にしかない「脚の爪が二分する」形態を持つ。』とのこと。

よく見ると、脚先が二つに割れている!

気温が下がった薄暮時に活発に活動し、 日中の成虫は里山の疎林や開けた竹林の枯れ草や落ち葉の間に息を潜めているのだそうだ。

『茶色一色にしか見えない地味な模様と、不整合な飛び方は蛾を思わせる。チョウを見慣れていない人が本種を見てもほとんどが蛾だと思うであろう。捕獲して翅を開いてみると前翅表の上端に大きな崩れた蛇の目が見える。』との記述が。

事務室に飛び込んできた際、他の職員は蛾と間違え、それなりの騒ぎに。

『比較的低温でも飛翔できるが、積雪地帯での越冬は難しい。(日本国内では本州以南で見られ、関東地方でたくさん見かける蝶ではなかったようだが、)暖冬が続く近年は関東地方まで分布圏を北上』しているのだそうだ。

ということは、昔からこの辺でヒラヒラと舞っていたような蝶ではないのだろうか?

また、『幼虫の食草はススキ、ジュズダマなどのイネ科単子葉植物』だそうで、7月30日に掲示したジュズダマが博物館近くにあることから、そこに産卵していたのかも。

今度、探してみよう!

令和3年9月15日(水曜日)曇りのち晴れ

秋の花がきれいです。

曼珠沙華

白に見えますがやや黄みがかっています。

リコリス・ストラミネアという種類のものかもしれません。

臨時駐車場の草刈りの際、刈れば刈るほどに食欲を刺激する香りが。

ニラです。

群生すると見ごたえはありますね。

令和3年9月1日(水曜日)曇りのち時々雨

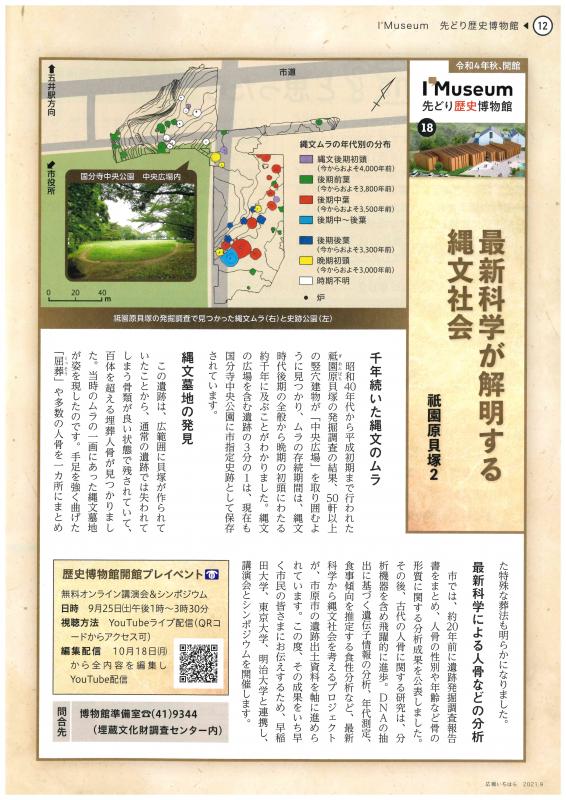

今年度の年間行事予定表にもあるとおり、10月2日から12月5日の間「祇園原貝塚展」を予定しています。

9月25日(土曜日)の午後1時から3時30分の間、この展示に先駆けての講演会とシンポジウムが予定されているとの情報を入手しました。

参加費は無料で、YouTubeライブ配信により行うそうです。

視聴方法は、ライブ配信用のQRコードからアクセスが可能となります。

詳しくは下記の画像の左下を確認してください。

ちなみに、この画像は広報いちはらの2021年9月号の1頁だそうです。

気になる方は是非アクセスしてみてください。

なお、問い合わせ先は市原市の「博物館準備室」(0436-41-9344)ですのでお間違いなく。

令和3年8月15日(日曜日)雨

昨日に引き続き、雨です。

昨日までの夏休み縄文ウィークの後からづけ中、思わぬお手伝い?!が。

回収してきた発掘体験用の道具の中にカタツムリが。

筆者が子どものころは、かなりよく見かけたものですが、大人になってからは存外に間近で観察する機会は恵まれていません。

蓋をもたず触角の先に目を持つ有肺類の陸貝。

ほとんどは上から見ると右巻きの貝殻だが、極稀に、左巻のがいるそうです。

このカタツムリ(蝸牛)の巻は、右巻き。

貝殻の材料となるカルシウムはカタツムリにとって補給の難しい資源なのだそうです。

貝塚には、多量の貝が埋まっていますね。

カタツムリにとっては、とても都合のよい環境なのかな?

令和3年8月14日(土曜日)雨

4日目の最終日、朝から雨が降り続けたため、午前中に予定していた発掘体験は屋外なので中止にしました。

代わって、午前中は、組みひもづくり(児童6人と、保護者など8人参加)

午後は、貝輪づくり(児童7人と、保護者など8人参加)

これにて、終了。

参加者の方々は、おおむね楽しんでもらえたようです。

※すべての体験は、参加者の事前募集を行い、応募者多数だったため、抽選となりました。

※コロナ禍の中、自主的にキャンセルの判断をされた方、おそらく天候不順を見越して不参加とされた方が、少なくありませんでした。

なお、コロナ禍において、ディスタンスをとり、接触をなるべく避け、まめな消毒を行うといった相応の注意を払って実施しました。

令和3年8月13日(金曜日)曇り時々小雨のち雨

3日目は前日から断続的に降る雨が、午前中のみ何とか降りませんでした。

午前中は、発掘体験(児童8人と、保護者など14人参加)

午後は、組みひもづくり(児童9人と、保護者など10人参加)

親子で教えあいながら組みあげました。

令和3年8月12日(木曜日)曇り

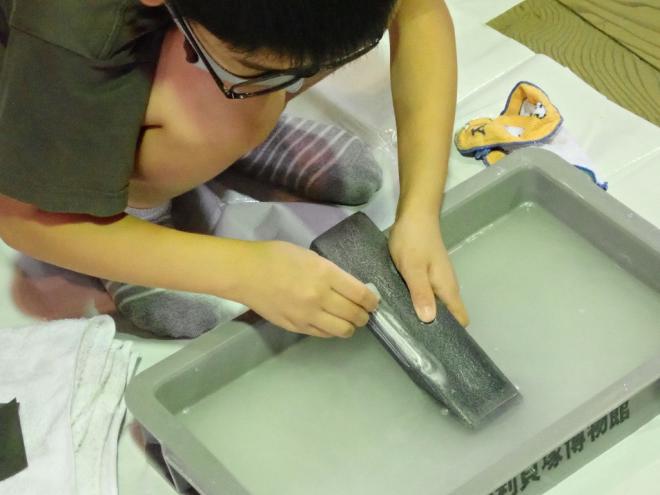

2日目の午前中は、勾玉づくり(児童7人と、保護者など11人参加)

午後は、組みひもづくり(児童7人と、保護者など8人参加)

集中すると皆無言になります。

令和3年8月11日(水曜日)晴れ

今日から8月14日までの4日間、夏休み縄文ウィークです。

初日の午前中は、勾玉づくり(児童9人と、保護者など9人参加)

午後は、貝輪づくり(児童4人と、保護者など5人参加)

令和3年8月9日(月曜日・祝日)雨のち曇りのち晴れ

今日の話題は二つ。

今日から早稲田大学によるレーダー探査がはじまりました。

ついて早々に探査範囲の清掃や、測量を開始。

研究に携わる大学院生と教授のみの、ある意味精鋭部隊。

今年の夏も暑いので、無理せず着実に成果を上げていってください。

タカサゴツマキシャチホコがいました。

チョウ目シャチホコガ科

間近で見ても枝片にしか見えない。

動かないし、おとなしい。

顔などはよーく見るとかわいらしいです。

桜の木についている毛虫の成虫です。

最近話題の昆虫食でもなじみがある蛾なのだそうです。

桜の葉を食べているので、桜の香りがするのだとか。

さなぎは油で揚げてスナックのように食すようです。

見た目にはグロテスクですが、蜂の子やイナゴ、ザザムシと比較するとさほどでもないような気がします。

機会があったら、一度食してもよいかなあと思いはじめました。

令和3年8月6日(金曜日)晴れ

また今年も同じ木の洞にモンスズメバチの巣が・・・。

今年もスズメバチ営巣の季節がやってまいりました。

果たして何個の巣と遭遇するのやら。

園内の樹液がみられる樹々には、様々な昆虫がたむろしますが、スズメバチが結構な割合で含まれているので注意が必要です。

危険予知用の掲出物が徐々に増えていますので、ご注意ください。

令和3年7月30日(金曜日)曇り時々晴れ

ジュズダマが繁茂していました。

大型のイネ科植物の一種。

球形状の実をつないで数珠の玉にしたことに由来するとの説が。

食用品種のハトムギは、ジュズダマを改良した栽培種とのこと。

日本には古くから食用にする有用植物でした。

渡来したものが帰化したと考えられていて、暖かな土地(房総もそうかも)の小川などの縁などに野生化しているそうです。

(撮影した場所は、川の縁ではありませんが)

約5000年前の中国の遺跡から、ジュズダマを原料のひとつとしたビール醸造の痕跡が発見されているそうです。

縄文時代中期の大陸では、栽培され、酒造の原料にとは、すごいですね。

日本では、縄文時代早期(約6000年前)にジュズダマ属の栽培がおこなわれていたことが、岡山県の朝寝鼻貝塚の珪酸体分析などから推定されています。

弥生時代の登呂遺跡(静岡県)からもジュズダマが出土していることも知られています。

加曽利貝塚の今後の調査で、出土する可能性もあるかな?。

令和3年7月16日(金曜日)晴れ梅雨明け

昨年度に南貝塚の整備事業に伴い新たに植樹されたニワトコ

育ってきました。

ニワトコは、縄文酒造論?の核になる植物と考える人もいるようです。

令和3年7月15日(木曜日) 曇り時々雨・晴れ

園内のハグロトンボ

この時期フワフワと舞っています。

陽に照らされた状態で、近くによると体部がルリ色にキラキラと反射します。

きれいですよ。

※1月末以来の更新。

ずいぶんと間があいてしまいました。

縄文人と糖質の話は、また後日。

令和3年1月31日(日曜日)晴れ

Nは、先日の人間ドックでの結果をふまえ、節制に励むことにしました。

私にとっての最重要なポイントは、『糖質』のようです。

そこで『糖質』についての書籍をいくつか読んでみました。

読み進めているうちに、「縄文人は『糖質』とどう向き合っていたのだろう?」という疑問が湧いてきました。

縄文の食に関しての専門家ではないですが、あくまでも疑問解決の糸口として思ったこと、調べたことをまとめておこうと思います。

現代人は糖質過多なのだそうです。

そもそも、糖質とは、私たちの生命維持に欠かせない三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)の1つ「炭水化物」から「食物繊維」を除いたものの総称。

炭水化物ベスト5 (参考:大正製薬ダイレクトHP「 糖質が見える」)

1穀類(米・小麦粉など)

2芋類(サツマイモ・ジャガイモ・サトイモなど)

3根菜類(ニンジン・ゴボウ・レンコンなど)

4果実類(リンゴ・ブドウ・バナナなど)

5糖類(砂糖・ハチミツ・メープルシロップまど)

現代人にとって欠かすことのできない食材が目白押しですね。

これらの食材の多くは、外来品。

米は、弥生時代(縄文時代に国内に持ち込まれてはいたようですが)

小麦粉も弥生時代(参考:(財)製粉振興会「小麦粉ハンドブック」)

サツマイモは、戦国時代の終わりごろ(参考:日本いも類研究会 HP)

ジャガイモは、江戸時代の初めごろ(参考:日本いも類研究会 HP)

サトイモは、縄文時代後期以降(根拠みつからず)奈良時代との説も

ニンジンは、16~17世紀ごろ(参考:『からだにやさしい旬の食材 野菜の本』講談社/『野菜まるごと大図鑑』主婦の友社)

ゴボウは、縄文時代?(根拠みつからず)平安時代以降食べるようになったとの説

レンコンは、大賀蓮のころ?(非食用?)奈良時代以降食べるように(常陸国風土記や延喜式に記述あり)

リンゴは、平安時代以降(和名類聚抄に記述あり)

ブドウは、鎌倉時代初めころ?(山梨県の大師東丹保遺跡から中世の野生種ぶどうが出土)

バナナは、明治時代

砂糖は、奈良時代(「正倉院」献納目録に記述あり)

ハチミツは、古墳時代(日本書紀に記述あり)

メープルシロップは、明治時代

縄文時代から日本国内に存在した可能性があるものは、サトイモとゴボウくらい。

ただし、ゴボウは食用として縄文人に認識されていたかは不明。

なにしろ世界中でゴボウを日常で食すのは日本人くらいなものなのだそうだ。

現代でさえ。

となると、たまたま例に挙げた糖質の多い炭水化物に属する食材のほぼ全てが縄文時代以降に食されるようになったことになる。

ついでに、日本原産の食材についても気になった。

ウド・ヤマノイモ・セリ・フキ・ミツバ・ミョウガ・ワサビ・マッシュルーム以外のキノコ類など(参考:「日本原産の食用栽培植物」Wikipedia)

ここまでみてみると、現代日本人が当たり前のように食しているもののほとんどが、縄文人の口には入っていなかったことは明白だ。

ということは、縄文人が糖質過多になる要因はほぼないのではないかと思うのである。

今回は、ここまで。

令和3年1月5日(火曜日)くもり

あけましておめでとうございます<(_ _)>

博物館は、静々と開館中です。

令和2年12月25日(金曜日)晴れ

クリスマスの加曽利利貝塚。

園内静かです。

今年度の発掘調査区(南貝塚)は、埋め戻さずブルーシートによる養生にて一時休止状態に。

次年度の調査が楽しみです。

北貝塚の住居址観覧施設の耐震補強工事は着々と進み、屋根ができつつあります。

屋根工事の完了は年明けですが、屋内が外気にさらされることはなくなります。

完成が楽しみです(^.^)

令和2年12月24日(木曜日)くもり

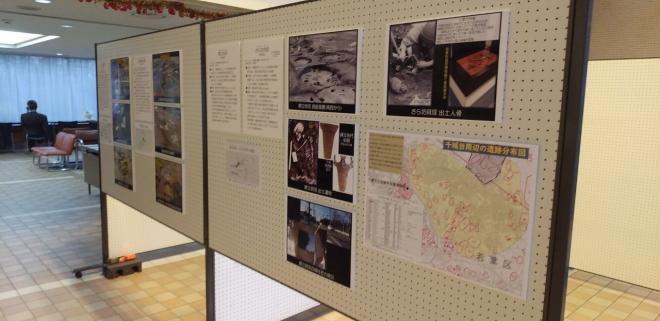

今日の午後、千城台コミュニティセンターから依頼された、ミニパネル展の展示作業を行いました。

「千葉市の貝塚を紹介します」と題し、加曽利貝塚をはじめ、国史跡に指定されている荒屋敷・月ノ木・犢橋・花輪の4つの貝塚、園生貝塚、神門遺跡、大膳野南貝塚の他、千城台地域に所在する蕨立貝塚、さら坊貝塚のパネルを用意しました。

千城台地域にある遺跡の分布図と遺跡の簡易な内容についても確認できるパネルもあります。

展示期間は、12月25日(金曜日)から1月19日(火曜日)までです。

令和2年10月17日(土曜日)雨

加曽利貝塚縄文遺跡公園ないでは、ナラ枯れが猛威を振るっています。

ナラ類、シイ・カシ類等のブナ科の植物に、カシノナガキクイムシという虫を媒介にナラ菌が伝染する樹木の病気です。

放っておくとどんどん広がってしまうのですが、伝染のスピードが速く、対応が追い付かないのが現状です。

千葉県をはじめ地方自治体の多くで対応に苦慮しています。千葉県の記事(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

ナラ枯れは、樹木の根元におがくずのような木の粉があるか否かが判断の基準となりそうです。

根元に木の色とは異なる何かがありますよね

もっと寄ってみると、おがくずのようなものがはっきりと

手で触ってみるときめの細かいおがくずにしか感じられません。

ナラ枯れしている樹木の中には、樹液が大量に流れ出ているものが少なくありません。

そのような木の根元には多くの昆虫が集まってきますが、特に目立つのがスズメバチです。

根元には、多い時には20匹を超えるようなオオスズメバチが群がっている光景をこの秋にもみかけました。

園内を散歩する市民からの通報も少なくなく、応急処置的な対応が館員の日常の一部になっています。

巣を見つけることもありますが、人が足を踏み入れないような場所に多くがつくられているようで、なかなか巣を退治する機会には恵まれません。

なので、対処療法的な対応で何とかしのいでいます。

注意喚起の掲示や蜂コロリのような罠の設置なども広い園内の一部にはしています。

※写真の罠は、いつも散歩している市民の方が好意で設置してくれたものです。

気温が15℃を下回る日が多くなる11月一杯まで、スズメバチの活動時期なのでしばらくは注意が必要です。

ナラ枯れとスズメバチがたかることの直接的な因果関係は不明ですが、スズメバチに被害にあわないためには、ナラ枯れのおがくずをみたら”スズメバチがいるかも!”という危険予知につなげるとよいかもしれません。

令和2年10月3日(土曜日)くもり

今日は、「発掘調査体験&縄文工作教室」の初日です。

土曜日は、発掘体験です。

social distanceの元、今年度は同時に4組の体験ができます。

「発掘調査体験&縄文工作教室」の詳細はこちら

【ちょっと注意喚起】

園内でのスズメバチの目撃情報が多数。

散策する際に樹木の根元に近づきすぎないでください。

場合によっては、10匹を超えるオオスズメバチが群れていることがあります。

ご注意ください!

令和2年8月14日(金曜日)

昨日、教育用の映像コンテンツ制作に伴う収録が行われました。

新型コロナウィルス感染対策の実施に伴い、例年多数来館する小学校のほとんどが来館を見合わせています。

郷土の歴史の一つとして、加曽利貝塚については必須の知識との観点から、来館しなくても学べる映像コンテンツを整えることになっているのです。

上記の画像は、レポートの最後の発言シーンを撮影している風景です。

日中は、炎天下の中、史跡内の屋外施設の撮影に励み、夕方から博物館内のシーンの撮影。

Nも演者の一人として撮影に参加していたので、約10時間程度かかった撮影には、少々疲れました。

当館以外にも、郷土博物館と埋蔵文化財調査センターも、今後撮影予定だそうです。

令和2年8月13日(木曜日)

早稲田大学のレーダー探査最終日

午後には撤収する予定の中、午前中は最後の作業を行っていました。

夕方、全作業を終え、各種の機材とともに博物館から撤収していきました。

11日間に及ぶ暑い最中の作業、お疲れさまでした。

令和2年8月7日(金曜日) 晴れ

暑さは日増しに増しているような・・・

今日の早稲田大学の大学院生は、タフに黙々と作業をこなしています。

明日はこの調査中唯一のお休みだそうです。

令和2年8月4日(火曜日) 晴れ

ギンギンの晴れが続いています。

レーダ探査は、着々と進行中!

大学院生たちは黙々と作業をこなしています。

頑張っています!

令和2年8月2日(日曜日) 晴れ

かなり久々の更新です。

昨日の梅雨明けともに、今年度の早稲田大学によるレーダー探査の季節がやってきました。

今年度は、コロナ禍の影響もあり、学部生の実習スタイルではなく、大学院生の研究の一環としての調査となりました。

期間は、8月2日(日曜日)から8月13日(木曜日)までの予定です。

今日は、調査に必要な道具類の搬入と現場の設営後、さっそく測量を実施していました。

大学院生ということもあり、目的意識を持った手際のよい段取りは見ていて気持ちが良いものです。

早稲田大学の皆さんがつつがなく調査を行えるようサポートしていこうと思います。

まずは、レーダー探査を実施するための位置を設定するのに測量中!

令和2年5月17日(日曜日) 晴れ

園内の緑は深くなるばかりです。

例年、初夏に草刈りを行います。

園内にはさまざまな植物か繁茂し、中には希少種も少なくありません。

草刈りでは、注意して刈らないと、せっかくの希少種も刈ってしまいます。

なので、場所の確認のため時々園内を見回っています。

Nは、動植物、昆虫などの造詣には自信がありませんが、昼休みの散歩中などに気になった植物もあります。

加曽利貝塚ガイドの会の会員さんが先日、公園に散歩に来られた際、カラスノエンドウ、スズメノエンドウ、カスマグサが群生している場所があるとの情報をえました。

カラスエンドウはよく見かけますが、スズメノエンドウとカスマグサはあまり見かけたことがありませんでした。(単に見つけることができていなかっただけかもしれませんが)

珍しい植物は園内の各所に散在していますので、今後はみつけたらご紹介していきたいと思います。

どこに群生しているかは内緒ですけどね。

カラスノエンドウ

カラスノエンドウ

スズメノエンドウ

スズメノエンドウ

カスマグサ

カスマグサ

※カラスノエンドウとスズメノエンドウの中間くらいの大きさという意味で”カ+ス+間”草(カスマグサ)なのだそうです。

令和2年5月8日(金曜日) 晴れ

久々の更新です。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う休館のため、博物館への出勤日数を調整しているので、公園の中をゆっくりと散策してませんでした。

昨日、久しぶりに園内を巡回したところ、樹々の緑が深くなっていました。

春から少しづつ夏の様相へと変わってきたように感じます。

令和元年度の発掘調査の跡地にも草が茂り始めました。

雑草の茂り具合は、この時期の季節の移り変わりを実感する光景。

刈払い作業は、もう少し先になります。

草木だけではく、鳥のさえずりも楽し気で、蝶や蜂、ハナアブなどがいたるところで乱舞しています。

生命が成長している季節という感じです。

園内には、周辺住民の方々の絶好の散歩コースになっているようです。

密な光景は見られませんが、絶えず人々が闊歩している様子がうかがえます。

令和2年4月8日(水曜日) 晴れ

蕗にかこまれた復元土器

土器づくり同好会の方々の成果が

園内にさりげなく公開されています。

誰でも見ることができます。

園内の樹々も、新芽が目立つようになりました。

これからは、目に優しい季節になります。

令和2年4月7日(火曜日) うす曇り

昨年の台風で倒れた桜

枯れたかと思っていたら

この春、開花しました(^.^)

令和2年3月17日(火曜日)晴れ

南貝塚貝層断面観覧施設から取り出した剥ぎ取り断面を館内に設置工事中!

平成30年の「発掘された日本列島2018」展(文化庁主催)で展示するために取り出した断面です。

博物館内にインパクトのある展示をしたいと常々考えていたので、それが叶うことになります。

これに伴い、既存の展示の一部を改変するミニリニューアルも行っています。

新型コロナウイルス感染予防・拡散防止のため、当面の間休館となったことも、ミニリニューアルをするにあたっての追い風となっています。

ミニリニューアルの成果をご覧いただくには今しばらく時間が必要ですが、開館したあかつきには新しい展示を確認しに来てください!

現在、復元住居などの野外観覧施設もすべて閉鎖中です。博物館の再開に併せて公開しますので、今しばらくお待ちください。

令和2年3月5日(金曜日)曇り

屋内の付属品を調整。

炉の真上に火棚を設置。

付属品の設置もやっと完了です。

あとは、再公開です。

令和2年2月21日(金曜日)晴れ

ついに外側の造作が完成!

これから屋内の付属品などを設置予定です。

職人の方々に多謝です!

令和2年2月20日(木曜日)晴れ

屋内の微調整も完了!

排煙窓もしっかりとしています。

令和2年2月19日(水曜日)うす曇り

外側の作業足場が完全に取り払われました。

令和2年2月18日(火曜日)曇り

建物の内外を、きれいに整え中。

令和2年2月15日(土曜日)曇り

屋内の炉に着火。

煙などの流れ具合を確認中!

ちゃんと排煙されました。

合格です!

令和2年2月14日(金曜日)曇り

屋根にかけられていた足場が少しづつ取り払われ始めました。

令和2年2月13日(木曜日)曇り

屋根最上部がかなり完成に近づいてます。

令和2年2月12日(水曜日)曇り後晴れ

いつもアップしている方向とは逆の切り妻部分も造作がほぼ終わりました。

令和2年2月11日(月曜日・祝日)晴れ

屋根の最上部がほぼふさがりました。

被災前の建物よりも少し重厚感があるようにも感じます。

頑丈そうです。

令和2年2月9日(日曜日)晴れ

屋根の最上部の造作が形になりつつあります。

妻の部分のアップです。

中で火を焚いた際、円滑に排煙されるようにやや大きめの煙抜けとしておらっています。

令和2年2月8日(土曜日)晴れ

切妻の妻部分の造作が整ってきました。

令和2年2月7日(金曜日)うす曇り

屋根の先端がきれいにふさがっていく様子がよくわかります

今日も寒い!昨日のような北風はふきませんが、寒い!

令和2年2月6日(木曜日)晴れのち曇り(強い北風)

寒風吹きすさぶ中、屋根上部が着々と整ってきています

危険そうな足場

いともたやすく移動する職人さんたち

リズミカルに葺いては結びの単純作業

見ていると気持ちがよくなります

今週末は見ごろかもしれませんよ(^-^b

令和2年2月5日(水曜日)晴れ

外は屋根の造作が進行中

内部は、まだ屋根材がとびだした外側の調整後にきれいに整えるのだそうです。

令和2年2月4日(火曜日)晴れ

前日とあまり変わっていませんね(^-^;

でも着実に作業は続きています。

令和2年2月2日(日曜日)晴れ

屋根の最上部の造作に入りました

屋根材を住居に縫い付けるように葺く様子

実際の作業を見ているととても手際よく縫い付けているのがわかります。やり直しがないのがすごい!

令和2年1月31日(金曜日)曇り

上部の屋根葺き段階にはいりました

令和2年1月30日(木曜日)晴れ

中段より上までの屋根葺き継続中

令和2年1月29日(水曜日)晴れ

中段より上までの屋根葺き進行中

職人さん達はススッと上り下りして、手早く葺いていますが、素人では容易ではないことがよくわかります。

令和2年1月23日(木曜日)雨

雨の日は・・・

作業開始とともに雨が降り始めたのでブルーシートをかけました。今日の作業は中止です。

令和2年1月22日(水曜日)曇り

屋根葺き作業継続中

屋根の下部三分の一程度まで作業が進んでいます。葺いては先端を整え、また葺くという地道な作業が続いています。

令和2年1月21日(火曜日)晴れ※1月20日(月曜日)は休館日で作業なし

屋根葺き作業中

日々、4人の作業員さんが従事してくれています。時々散歩中の方から声をかけられるそうです。

令和2年1月19日(日曜日)晴れ時々曇り

最下段から葺きはじめ

最下段から新しい屋根材を葺き直しはじめました。

令和2年1月18日(土曜日)雨

天候不良にて作業中止

令和2年1月17日(金曜日)曇り

二日目の風景

屋根材の撤去が最下段まで達しました。思いのほか作業スピードは速いです。二日間で予定通り傷んだ屋根材の撤去が完了です。

令和2年1月16日(木曜日)晴れのち曇り

作業開始初日の午前の風景

秋以来、悲しい姿をさらし続けた復元住居の修復がやっと開始できました。

年度末までに完了予定です。

作業開始初日の午後の風景

上部から徐々に傷んだ屋根材を取り除いています。

この工程は正味2日間で完了とのこと。

このページの情報発信元

教育委員会事務局生涯学習部文化財課加曽利貝塚博物館

千葉市若葉区桜木8丁目33番1号

電話:043-231-0129

ファックス:043-231-4986

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください