緊急情報

ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 地産地消の取組み > 小中学校給食での地場農産物の利用について > 生産者出張授業資料(春夏ニンジン)

更新日:2019年10月23日

ここから本文です。

生産者出張授業資料(春夏ニンジン)

|

生産者による出張授業は、地産地消の取り組みとして、「食」と「農」に対する理解と関心を深めるために平成18年度より実施しています。 |

☆ニンジンの概要

ニンジンとは

|

ニンジンはセリ科の野菜です。原産地はアフガニスタンといわれ、イギリスを経由して伝来した短く太い西洋系と中国を経由して伝来した長く細い東洋系に分類されます。西洋系が品種改良されたものが、江戸時代末に入ってきて各地に広がりました。現在一般的に“ニンジン”として売られているものは西洋系の5寸のものです。西洋ニンジンは生長する長さごとに「寸」で表現されます。(1寸≒約3cm)。 特に春~夏に収穫するニンジンを春夏ニンジン。秋~冬にかけて収穫するニンジンを秋冬ニンジンといいます。 |

|

ニンジンと千葉市

明治時代、すでに千葉市内ではニンジンが栽培されていました。大正時代に入ると幕張・武石の生産者が品質改善を行い、「幕張三寸」を育成しました。戦後になると、幕張・武石では寒さを好む春夏ニンジンと暑さに強いコマツナやダイコンなどを組み合わせて栽培することが増えました。その後、落花生を多く栽培していた東の地域(若葉区、緑区)でも、秋冬ニンジンが広まりました。いずれの地域もニンジンの産地指定を受け栽培面積が拡大しました。

ニンジンの栄養

ニンジンには「カロテン」が多く含まれています。カロテンは体内でビタミンAに変換され、健康維持に貢献します。油と相性がよく、一緒に食べると、よりビタミンAを体に吸収できます。そもそもカロテンという名前は、ニンジンのラテン語carotaが語源となっています。代表的な緑黄色野菜として知られています。赤みの強い金時ニンジンには、トマトにも含まれる「リコピン」が含まれており、珍しい紫ニンジンは「アントシアニン」が含まれています。

☆春夏ニンジンがみんなの口に届くまで

今回は幕張の春夏ニンジンについてみていきます。

1.畑づくり

|

ニンジンを大きく元気に育てるため、畑の準備をします。肥料をまいた後、土と肥料が混ざる様に耕運機でよくかき混ぜます。かき混ぜて土を軟らかくすることで、根が伸びやすくなります。このように土を軟らかく、栄養たっぷりにすることを「畑づくり」といいます。ニンジンは食用にするオレンジ色の部分よりさらに下に1mほど細い根が張ります。細く弱い根なので土が硬いとうまく伸びることができません。しかしこの細い根が伸ばせないと、食べる部分が大きくなれなかったり、変な形になってしまったりしてしまいます。きれいなニンジンを作るために、畑づくりは非常に大事な作業になります。 |

【写真1】トラクターで畑づくり |

2.春夏ニンジンのタネ

|

いろいろな種類のニンジンがあります。農家は、タネをまく時期や収穫時期、畑の環境に合わせて選んでいます。特に春~夏に収穫するニンジンを春夏ニンジン。秋~冬にかけて収穫するニンジンを秋冬ニンジンといいます。実際に農家がまくニンジンのタネは、【写真2】のように非常に小さな粒状になっています。もともとのタネは、小さく筋があって平べったい形をしています。タネはそのままだと扱いづらいためコーティングがされて扱いやすいように工夫されています。 |

【写真2】ニンジンのタネ |

3.タネまき

|

【写真3】タネまき |

【写真3】のようにタネまき機を使ってタネをまきます。畑の上を車のように進み「タネをまく」、「タネに土をかける」、「土をおさえる」という作業を何列も同時に行うことができます。【写真3】の右上にあるのは手動で1列づつまくことができるものになります。(詳しくは、授業資料(秋冬ニンジン)(別ウインドウで開く)をご覧ください。)畑にたくさん穴の開いたビニールが敷かれています。これを“マルチ”といいます。これを行うことで、土の中の水分が逃げにくくなり、温度の変化も少なくなります。寒さや乾燥に弱い作物を作るときによく使用されます。また、雑草が生える隙間も少なくなります。 |

4. トンネル作り

|

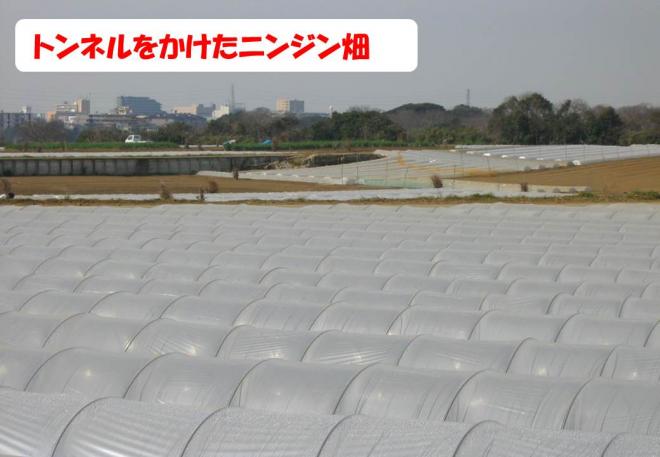

春夏ニンジンのタネをまく12~3月は、寒すぎて芽が出にくかったり、生長しにくい環境です。そこで、暖かくするため、【写真4-1】のようにプラスチックシートをかぶせます。このシートをかぶせることを“トンネル”といいます。【写真4-2】のように、春夏ニンジン農家は広い畑すべてにトンネルをつけていきます。 |

|

|

【写真4-1】シート張りの様子 |

【写真4-2】トンネル |

5.発芽

|

ニンジンが芽を出すには、12月で15日、3月だと10日ほどかかります。 【写真5】のようにツンツンした葉っぱが出てきます。 |

【写真5】発芽 |

|

6.間引き・中耕

|

少し大きくなってくると、【写真6】のように一部を抜きます。これを「間引き」といいます。狭い範囲に密集すると、ニンジン同士がぶつかってしまったり、栄養が十分にいきわたらずに大きく育つことができません。小さかったり、形が悪くなったニンジンは売れないので重要な作業になります。発芽のところで説明したとおり、常にすべてのタネが発芽するとは限りませんので、間引く手間をかけてでも元気なものだけを残した方がたくさん収穫できるのです。 |

【写真6】間引きの様子 |

|

7.収穫にむけて

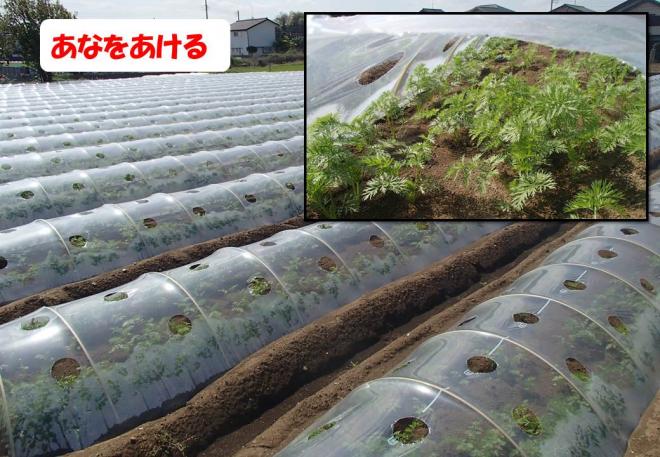

| 春になり、暖かくなってくると【写真7-1】のようにトンネルの一部に穴をあけ、換気をします。一度にトンネルを外してしまうとニンジンもびっくりしてしまうので少しづつあけて外気に慣らしていきます。太陽の光を浴びて葉っぱも大きく生長します。しかしトンネルの外の世界には、虫や動物などの天敵がたくさんいます。またニンジンも病気にかかってしまうことがあります。害虫に襲われたり、病気にかかってしまうと、せっかく大きくなりだしたニンジンを売ることができなくなってしまいます。それを防ぐため、【写真7-4】のように薬などで消毒して元気に大きくなれるようにお手伝いします。 | |

|

【写真7-1】トンネルに穴 |

【写真7-2】換気中 |

|

【写真7-3】トンネルを外した畑 |

【写真7-4】消毒の様子 |

8.収穫

|

ゴールデンウィークを過ぎると、いよいよ収穫です。幕張の春夏ニンジンは1か月半程度と短い期間で収穫します。ニンジンは土の中にあり、土が硬いこともあり、なかなか抜けません。それを補助するため、トラクターに掘り上げ器をつけて土を軟らかくして抜きやすくします。その後、人の手で1本1本抜いていきます。抜いたニンジンの葉と先の細い根を切り落としていきます。葉がついていると葉を生長させようとオレンジ色の根の栄養を使ってしまい、おいしくなくなってしまいます。葉を切る作業を自動で行う機械もあります。【写真8-4】のように付け根を機械に入れていくとどんどん葉が切れていきます。根は左のコンテナへ、葉は右側へ分かれます。 |

|

|

【写真8-1】掘りあげ器をつけたトラクター |

【写真8-2】収穫の様子 |

|

【写真8-3】葉と根を切り落とすの様子 |

【写真8-4】葉切機 |

【写真8-5】収穫したばかりの泥付ニンジン

9.洗浄・選別・乾燥

| 【写真8-5】のように、収穫したニンジンは当然泥だらけです。このままでは売れないので洗浄していきます。1本1本手で洗うと大変なので、ニンジン洗い機を使います。【写真9-1】のニンジン洗い機“ピカ1”です。1度に約400本を6分で洗ってくれます。ニンジン農家の必需品です。洗い終わったニンジンはスーパーで並んでいるのと同じようにピカピカになりました。 |

||

|

【写真9-1】ニンジン洗い機 |

【写真9-2】洗ったばかりの人参 |

|

| 洗ったニンジンは選別機に入れられます。ニンジンは大きさごとに等級が決まっています。この選別機はその等級を自動で分けてくれる機械です。コンベアで運ばれながら重さが量られて、等級ごとに黄色いコンテナに分けられていきます。 | ||

|

【写真9-3】選別機 |

【写真9-4】選別の様子 |

|

| 等級ごとに分けられたニンジンはまだ濡れているので、【写真9-5】のように乾かします。しかしすべてがきれいな形をしているわけではありません。【写真9-6】のように割れてしまったり、先が分かれてしまったりしているものもあります。このようなニンジンは売ることができません。収穫が遅れることで割れてしまったり、石や土が硬かったりすることで変形してしまったりします。人間以外の虫や動物に食べられてしまうこともあります。最初に土を軟らかくする「畑づくり」ができていないとこうなってしまうのです。このように途中の作業が最後の収穫物に大きな影響を与えるのです。 | ||

|

【写真9-5】いろいろな形のニンジン |

【写真9-6】いろいろな形のニンジン |

|

10.箱詰め・出荷

|

乾かされたニンジンを箱や袋に詰めていきます。サイズによって1箱に入る数が変わってきますが、どのサイズも満杯詰めで大体10kgになる様になっています。 |

|

|

【写真10-1】箱詰めの様子 |

【写真10-2】袋詰めしたニンジン |

|

【写真10-3】集荷場に集まるニンジン |

【写真10-4】検査の様子 |

| 1日の出荷分が箱に詰め終わったら、農協の集荷場へ運びます。集荷場へは近隣の農家からニンジン以外にもいろいろな野菜を持ってきます。ここまでが、農家の仕事になります。集荷場では、農協の職員によって大きさで分けられた等級ごとにまとめられ、ちゃんと等級の規格を守っているかチェックします。誰がどれだけ持ってきたかを確認した後、市場へ運ばれていきます。 | |

ここまでが、農家の仕事になります。

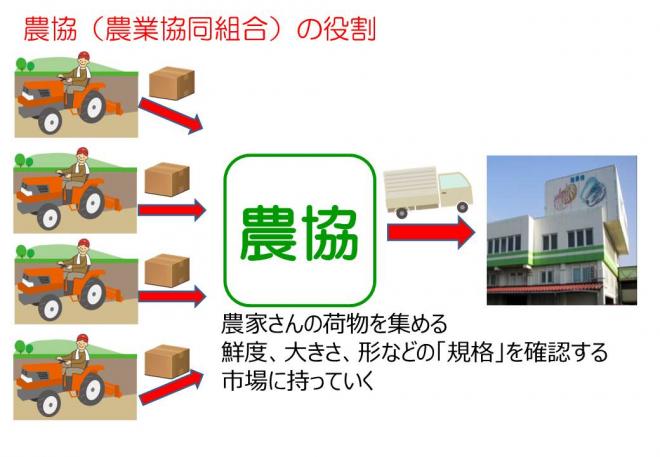

11.農協の仕事

| 農家はたくさんの仕事があるので、遠い市場まで商品を持っていくのはとても大変です。そこで農協は集荷場に集められた野菜たちを鮮度の維持しながら市場へ運ぶという仕事をしています。野菜は形や大きさなどで分けられた「等級」によって市場で売られる値段が変わっています。その等級の確認も農協が行っています。他にも農家が使うタネや肥料、トンネルを作る棒や網、トラクターなどの農業に必要な道具の販売なども行っています。 |

【写真11】農協の役割 |

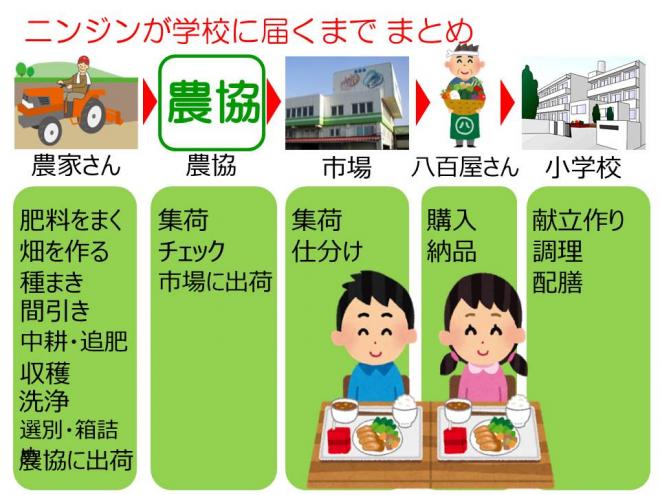

12.みんなの口に届くまで

| 市場に運ばれた野菜は市場で働く卸売業者が納品先(八百屋や仲卸売業者)ごとに仕分けます。仕分けられた野菜を八百屋や仲卸売業者が学校やスーパーに運んで行きます。学校では調理師さんが給食を作ってくれて、みんなの口においしい野菜が届きます。 | |

|

【写真12-1】千葉市地方卸売市場 |

【写真12-2】市場の中の様子 |

このように畑で作られた野菜がみんなの口に届くまでには、農家などたくさんの人の力と努力が関わっています。そういった背景もたまに思い出しながら、給食をおいしく残さず食べてください。

資料作成:千葉市経済農政局農政部農政課

協力:JA千葉みらい幕張地区出荷組合連合会

参考文献:「千葉県野菜園芸発達史」 昭和60年千葉県発行

このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-継承2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-継承2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください