緊急情報

ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 浄化センターへようこそ > 浄化センターへようこそ

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

浄化センターへようこそ

浄化センターを知っていますか。

浄化センターは、終末処理場、水資源再生センターなどとも呼ばれます。普段あまり耳にしないかもしれませんが、私たちの周りの水資源を守るためにとても大切な施設です。家庭や工場から出る汚れた水をきれいにし、川や海に流せる状態にする役割を果たしています。このホームページを通じて、水の大切さや浄化センターの働きを少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。

千葉市の浄化センター

千葉市の公共下水道は、中央処理区を受け持つ中央浄化センター、南部処理区を受け持つ南部浄化センター、印旛処理区(流域下水道)を受け持つ花見川終末処理場と花見川第二終末処理場(千葉県所管施設)の4か所で処理を行っています。

このうち、千葉市が管理しているのは、中央浄化センターと南部浄化センターの2か所です。中央浄化センターは昭和43年に、南部浄化センターは昭和56年に運転を開始しました。平成21年度からは、中央浄化センターにおいて発生する汚泥を南部浄化センターに集約して処理をしています。

|

|

|

|

中央浄化センター |

南部浄化センター |

関連リンク

千葉県ホームページ「印旛沼流域下水道について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

下水道と水環境

|

|

かわうそ一家 |

出典「千葉市水環境・生物多様性保全計画」

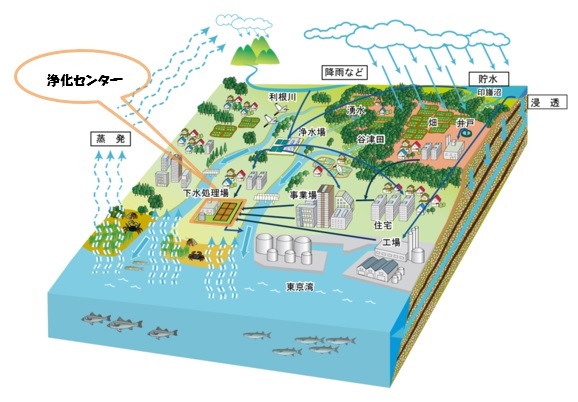

海や川などの水は蒸発して雲になります。雲は雨を降らせ、降った雨は川や海に流れ込んだり、地下に浸み込みます。そこからくみ上げられた水は井戸水になったり、浄水場をとおり、上水道として飲み水などの生活用水として使われます。使われた水は、下水道管やポンプ場を経由して浄化センターに送られます。送られた下水は浄化センターできれいになり、再び川や海に戻され、水は蒸発して雲を作り雨を降らせます。これを「水の循環」といいます。

下水道の役割

水の循環を正常に保ち、みなさんの快適な生活を守るために、下水道は、2つの重要な役割を持っています。

1つ目は、工場やみなさんの家庭から流される汚れた水(汚水)をきれいにして、川や海に戻す役割です。

2つ目は、降った雨(雨水)を速やかに川や海に流し、家や道路の浸水の防除や軽減を図ります。

関連リンク

下水道を楽しく学ぼう(PDF:920KB)(別ウインドウで開く)

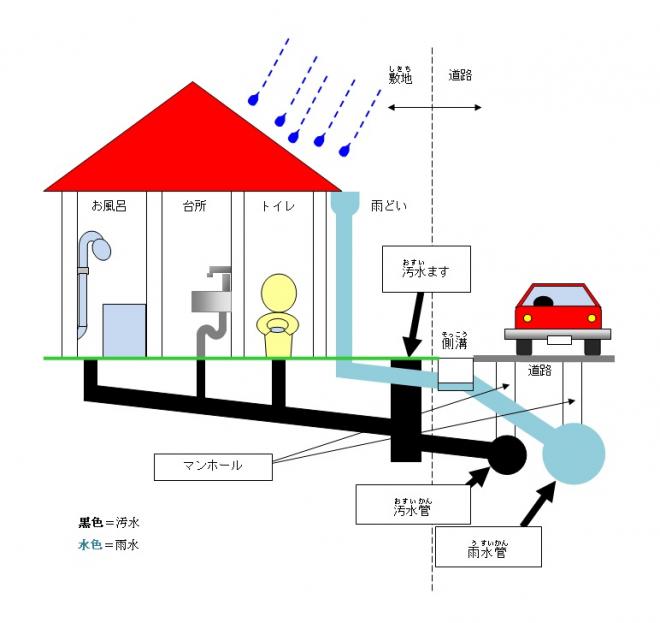

家庭から下水道へのつながり

下水道には、ご家庭から排出された下水を流すためにお宅の敷地内に設置する「排水設備」や、道路などに埋めて市が管理を行う「公共下水道」があります。

排水設備は、排水管や汚水ますなどからなります。その設置や補修、点検などの管理や、水洗トイレの改造は建物の持ち主がすることとなっています。

排水設備を公共下水道に接続すると、ご家庭から直接下水を流せるようになります。これは、浄化槽から下水道への切替えも同じです。

関連リンク

公共下水道への接続及びその他の排水設備(別ウインドウで開く)

国土交通省ホームページ「下水道施設の構成と下水の排除方式」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

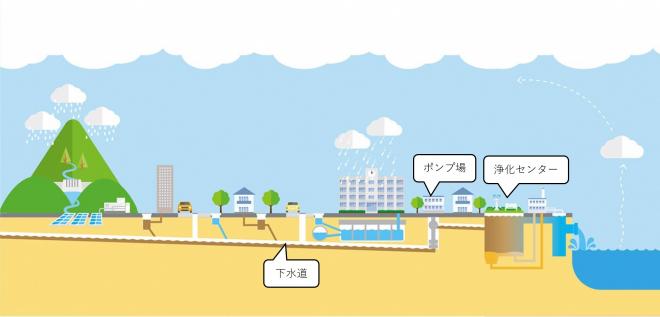

下水道のしくみ

出典「公益社団法人日本下水道協会HP」

下水道は、地下に張り巡らされています。下水道管が斜めに埋められているのは、水は高いところから低いところへ流れる性質を利用しているためです。でも、深く掘るにも限界があります。そこで、ある程度の深さになったら、ポンプ場を設置して、下水を高いところへくみ上げ、再び流下させて浄化センターまで送ります。下水道管が長い場合は、複数のポンプ場を設置して、繰り返しくみ上げることもあります。

関連リンク

公益社団法人日本下水道協会ホームページ「下水道の役割」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

下水道使用にあたってのお願い

下水道施設を正常に維持するために、使用するみなさんへお願いがあります。毎日の生活の中で、気軽に使える下水道ですが水に溶けない布片や油などが流れると、下水管やポンプが詰まって下水が道路に溢れたり、浄化センターの微生物に悪影響を与えて、水が充分浄化されなかったり、様々な支障がでます。

下水道使用にあたってのお願い(PDF:417KB)(別ウインドウで開く)

関連リンク

水がきれいになるまで

下水の処理は、いろいろな種類の水槽に下水を流して水の汚れを取ることが必要です。下水を次の順番で流していくと、最後はきれいな水になります。

- 沈砂池:大きなごみや砂を取り除く

- 最初沈殿池:小さなごみを沈める

- 反応タンク:微生物がたくさん入った活性汚泥を混ぜて、微生物に汚れを食べてもらう

- 最終沈殿池:活性汚泥を沈める

- 塩素混和地:消毒をして、きれいな水になる

【汚れた水がきれいになる様子】~動画で水が処理される様子を見てみよう!~

|

沈砂池 |

最初沈殿池 |

|

|

|

|

大きなごみを機械で取り除き、砂を沈める施設です。その後、最初沈殿池に送られます。 |

汚れた水をゆっくり流して、汚水中のこまかいごみを沈めます。上澄みは反応タンクに送られます。 |

|

反応タンク(エアレーションタンク) |

最終沈殿池 |

|

|

|

|

最初沈殿池から来た上澄みに活性汚泥(微生物を多量に含んだ泥)を混ぜ、空気を入れてかき混ぜることで、微生物に汚れを食べてもらいます。 |

反応タンクで処理した水をゆっくり流し、活性汚泥を沈めます。上澄みは塩素混和池へ送られます。 |

|

下水道で活躍する微生物たち 下水を処理してきれいにするのに一番大事なのは、クマムシなどの微生物の働きです。 (微生物を動画で見てみよう)

|

処理水はどれくらいきれいになったかな?

さて、汚れた水は浄化センターでどのくらいきれいになったのでしょうか。汚れを表す指標「COD」で表すと、処理場に入ってきたときはCODで100ppmを超えている下水ですが、放流するときはおよそ10ppm程度まできれいにされています。90パーセント以上の汚れが取れていることになります。

※COD(ChemicalOxygenDemand:化学的酸素要求量)」とは、水中の汚濁物質を酸化分解する場合に必要となる酸素量のことです。水中に含まれている汚れを数字にしたもので、数値が大きいほど汚れているということになります。

|

【実験のコーナー】~CODのパックテストでどれくらいきれいになったか見てみよう!~ ・水の汚れ(COD)はパックテストを用いることで簡単に調べることができます。下水や処理水のパックテストの様子を動画にまとめてみました。あの身近な食べ物と比べても、随分ときれいになっていることに驚くことでしょう。

※この実験では、最初沈殿池を通過した後の下水を用いているため、下水のCODが50ppm程度となっています。(最初沈殿池を通過する前の下水は100ppm程度です。) |

よりきれいな水処理をめざして

浄化センターは、家庭などから流された汚水を浄化して東京湾に放流しています。しかし、現在も「赤潮・青潮」が東京湾で発生しています。この現象は、海水中の窒素・りんを栄養としているプランクトンが異常に発生したり、海水が腐ることにより起きます。この現象を起こさないために、浄化センターで汚水をさらにきれいに処理できるよう、中央浄化センター及び南部浄化センターでは、窒素・りんをより除去する高度処理施設を導入しています。

千葉市は、よりきれいな水処理をめざした施設の導入に併せて、東京湾を汚す物質の削減のために最適な維持管理を行っていきます。

関連リンク

中央浄化センターの高度処理施設について(別ウインドウで開く)

24時間はたらく下水道

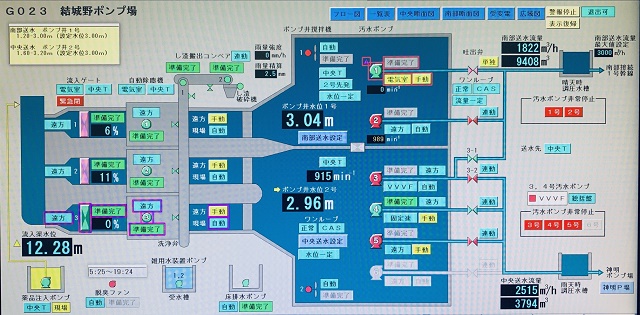

下水は、24時間休みなく浄化センターに流れてきます。海にきれいな水を戻すには施設が常に故障もなく、正常に動いていることが必要です。また、海に流される放流水は、法律で水質基準が定められています。そのために、施設の稼働状況、水質について24時間監視が必要です。

浄化センターでは、処理場やポンプ場の情報を中央監視室に集約して24時間体制で監視し、故障などのトラブルが起きた場合も迅速な対応ができるようにしています。

千葉市では、市の適正な管理のもと、経済性・効率性を考慮し、より専門的な民間企業に包括的維持管理業務委託を行っています。

(24時間監視体制の画面)

|

|

|

| 最初沈殿池 | 送泥設備 | ポンプ場 |

包括的維持管理業務委託とは

包括的維持管理業務委託とは、主要な業務である下水処理場の運転、保守点検に加え、清掃、建物管理、薬品等の調達、補修などの業務も含み、かつ千葉市が設定した放流水質などの要求水準を満たすことを条件とし、運転方法などの詳細は受注した民間企業に任せる方式です。従って、民間企業ならではのノウハウ等の技術力を活用した維持管理を行うことができ、最も重要である良好な処理水質を維持し続けています。

市では、平成20年度から第1期の委託を開始し、令和6年度からは5年の期間で第5期委託を行っています。

包括的維持管理業務委託の検証(PDF:412KB)(別ウインドウで開く)

現在の水質状況

浄化センターの放流水の水質は、法律の基準に適合しています。汚れの目安となるCODや、赤潮の原因となる全窒素、全りんの年間平均値は、基準の半分以下と良好な水質の水を東京湾に放流しています。

下水道資源の再利用・地球温暖化防止対策も進めています。

浄化センターから発生する資源の再利用として、現在、南部浄化センターの処理水を蘇我運動公園のトイレ用水や敷地内の散水に使っています。中央浄化センターでも、公共工事用などに使用しています。また、汚泥処理で発生する消化ガスは、焼却炉の燃料、発電に利用し地球温暖化防止に貢献しています。また、焼却灰はセメント原料に再利用しています。

浄化センターにおける資源・エネルギー利用について(PDF:188KB)(別ウインドウで開く)

関連リンク

「下水道における地球温暖化対策計画2030」を策定しました(別ウインドウで開く)

施設見学のご案内

さらに詳しく知りたい人のために、浄化センターでは施設見学を実施しています。実際に、水を処理する施設や水がきれいになっていく過程を見学できます。申し込み方法は、施設見学申込書に必要事項を記載し、各浄化センターへご提出ください。施設見学はどなたでもお申込みいただけます。

※熱中症の危険性が高い場合や悪天候時には、安全のため見学を中止することがあります。

中央浄化センター:施設見学申込書(ワード:30KB)

南部浄化センター:施設見学申込書(ワード:30KB)

施設見学の風景

このページの情報発信元

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください