更新日:2024年3月21日

ここから本文です。

2022(令和4)年度_活動日誌

過去の活動日誌

令和4(2022)年度

3月

25・26日 千葉城さくら祭りイベント 千葉市ミュージアム体験ワークショップを開催しました。

3月25・26日、3年ぶりの開催となったさくら祭りの始まりはあいにくの雨にとなりましたが、当館にも大勢の方がいらっしゃいました。

さくら祭りのイベントとして、1階の口座室で千葉市郷土博物館、千葉市科学館、千葉市美術館による「千葉市ミュージアム体験ワークショップ」を開催しました。千葉市立郷土博物館は「よくまわる、かざぐるまをつくろう!」千葉市科学館は「発砲入浴剤をつくろう!」千葉市美術館は「重ね押しスタンプで多色刷版画の仕組みを知ろう!」を実施、多くのお子さんや大人の方が楽しんでいかれました。

26日の夜には雨も上がり、ライトアップされた郷土博物館の下夜桜を見に訪れた方も大勢いらっしゃいました。

2月

4日 特別展関連イベント 歴史散歩「おゆみ歴史探訪」を実施しました。

2月4日、特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」の舞台となった生実地区を歩いて歴史的な文化財などをめぐる「歴史散歩」を実施しました。

今年度は新型コロナ感染対策に留意しつつ参加人数を増やし、回数を1回に戻して実施しましたが、応募倍率が激しく、参加を希望された方のほとんどをお断りする結果となりました。申し訳なく思っています。内容についてはXで公開しておりますのがご参考ください。

当日は好天に恵まれ散策日和となりました。参加者は京成線学園前駅から生実池までおよそ3.5キロの起伏ある道を歩き、点在するスポットでの説明に耳を傾けていました。

今回の歴史散歩にご協力いただきました関係者の皆様、ありがとうございました。

12月

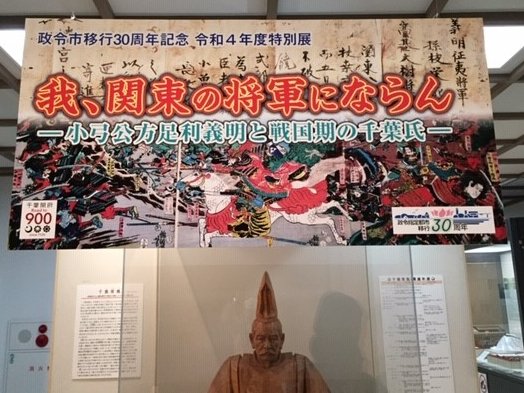

11日 政令市移行30周年記念 令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」が終了しました。

特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」は12月11日(日曜日)をもって終了いたしました。

開催期間中、各地より多数の方にご来館いただき誠にありがとうございました。図録は引き続き当館で販売中です。

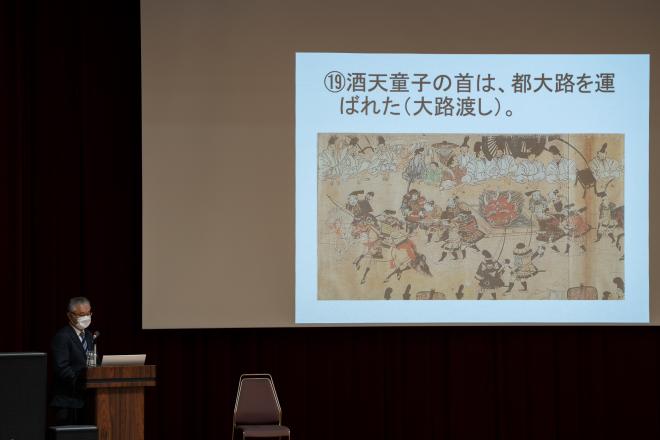

10日 千葉市・千葉大学公開市民講座「酒天童子の物語と千葉氏-逸翁本『大江山絵詞』をめぐって―」を開催しました。

千葉大学と共催で公開市民講座「酒天童子の物語と千葉氏-逸翁本『大江山絵詞』をめぐって―」を開催しました。

昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策のため、会場への入場人数を制限しての開催となりましたが、当日は晴天にも恵まれ、多数の方にご出席いただきました。

千葉大学人文科学研究院准教授の久保勇先生には「逸翁本『大江山絵詞』の輪郭」を、都留文科大学教養学部特任教授の鈴木哲雄先生には「逸翁本『大江山絵詞』の伝来と千葉氏」という演題でそれぞれご講演いただきました。

お二人の先生による、酒呑童子の物語と千葉氏とのかかわりについてという、普段なかなか聞くことができない視点での講演で、参加者が真剣に講演を聞いていたのがとても印象的でした。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

なお、講演録と講演内容の動画は来年3月末までに、ホームページ上での公開を予定しています。

3日 特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」の関連イベント「歴史講座『関東の風雲児小弓公方足利義明とその時代』第3回を千葉経済大学との共催で開催しました。

第3回の講座では、講師に千葉経済大学講師の滝川恒昭先生をお招きし、「房総の戦国時代と小弓公方足利義明」のテーマで講座を行いました。

先生の講座では、房総戦国史における小弓公方足利義明の位置づけについてわかりやすく説明していただきました。。

11月

23日 令和4年度埋蔵文化財調査センター特別展「遺物から見える地域文化の発達-縄文時代前期後葉~末葉」を千葉市埋蔵文化財調査センターと共催で開催中です。

本日から1月22日(日)まで、1階展示室にて特別展「遺物から見える地域文化の発達-縄文時代前期後葉~末葉ー」を、千葉市埋蔵文化財調査センターと共催で開催しています。

今から約6000~5500年前の縄文時代前期後葉~末葉という時代には、東関東地方に浮島・興津式、西関東地方には諸磯式という2つの異なる土器が相対峙するように分布していました。

2つの土器は当初よく似ていましたが、徐々に地域色が顕在化し、分布圏も明確になります。

また、土器の形や文様が異なるだけでなく、生活用具や住居の形なども違い、浮島・興津式文化圏、諸磯式文化圏と呼べるような地域文化圏が形成されました。このような遺物から読み取れる地域のアイデンティティの発達を、実物を通して描きます。

5日 特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」の関連イベント「歴史講座『関東の風雲児小弓公方足利義明とその時代』第2回を千葉経済大学との共催で開催しました。

第2回の講座では、講師に中世史研究家の盛本昌広先生をお招きし、「戦国時代の軍需物資の確保と調達-木材・鉄・鉛・兵糧を中心に-」のテーマで講座を行いました。

先生の講座では、戦国時代において、大名たちはいかにして戦いに必要な物資を確保したかということを分かりやすく説明していただきました。受講生からもこれまで考えたこともなかったとか、初めて聞く話が多いと好評でした。

10月

22日 特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」の関連イベント「歴史講座『関東の風雲児小弓公方足利義明とその時代』第1回を千葉経済大学との共催で開催しました。

第1回の講座では、講師に青山学院大准教授の谷口雄太先生をお招きし、「足利氏とは何者か-中世における足利氏の位置付けと戦国期東国の世界-」のテーマで講座を行いました。

先生の講義は、室町時代における地方統治のあり方や関東においてそれを担った鎌倉府について、またその長官を務めた足利氏の位置づけについてとても分かりやすく説明していただきました。

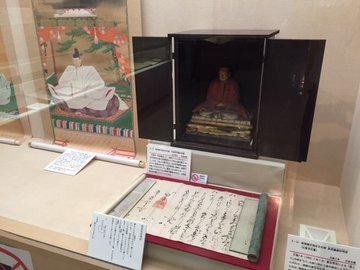

18日 政令市移行30周年記念 令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」が開催中です。

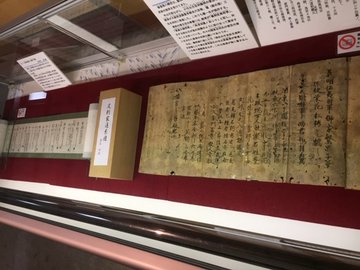

本日から12月11日(日曜日)まで、特別展「我、関東の将軍にならん―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」」を開催しています。

戦国時代、千葉氏の名字の地である千葉の地は、関東の台風の目となりました。永正15年(1518)、「関東の将軍」である古河公方家の風雲児足利義明が、房総の武士たちに支えられ、本市の小弓(現在の中央区生実町)で「もう一人の関東の将軍」として自立しました。世にいう「小弓公方」です。義明の行動と滅亡は千葉氏をはじめとする周辺の諸大名に強い影響を及ぼしました。小弓公方は関東の戦国社会の枠組みを変える重要な存在だったのです。

本展では、「千葉市の知られざる歴史」である小弓公方足利義明を初めて本格的に取り上げ、戦国時代の関東における千葉市と千葉氏について紹介します。

16日 政令市移行30周年記念 令和4年度企画展「甘藷先生の置き土産」が終了しました。

政令市移行30周年記念 令和4年度企画展「甘藷先生の置き土産-青木昆陽と千葉のさつまいも-」は10月16日(日曜日)をもって終了いたしました。

開催期間中、多数の方にご来館いただき誠にありがとうございました。

10日 2AWによる観戦無料プロレスを開催しました。

地元のプロレス団体2AWによる地域活性化を目的とした観戦無料プロレス「第3回ファイト!ファイト!千葉城 千葉城プロレスの陣」が郷土博物館前で今年も開催されました。選手の皆さんのコロナ禍を払うような熱気あふれる試合に、会場は大いに盛り上がりました。多くの方々にお越しいただきありがとうございました。

8月

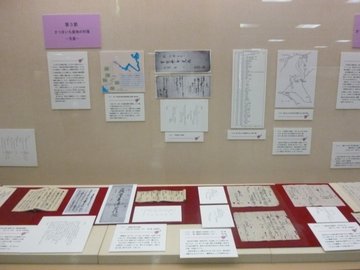

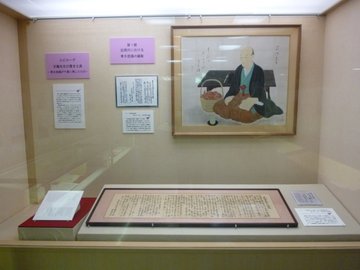

30日 政令市移行30周年記念 令和4年度企画展「甘藷先生の置き土産-青木昆陽と千葉のさつまいも―」が開催中です。

本日から10月16日まで、企画展「甘藷先生の置き土産-青木昆陽と千葉のさつまいも-」を開催しています。

京成幕張駅のすぐそばに昆陽神社があります。ここにまつられているのは、江戸時代の中頃、幕張(千葉市花見川区幕張町)の地でさつまいもを試作した青木昆陽です。

昆陽が飢饉を救うために広めたさつまいもは、やがて各地で栽培され、市内はその一大産地となりました。さつまいもは江戸に運ばれて、人々の身近な食べ物として親しまれました。また、江戸時代の末には、さつまいもを原料としたデンプン製造業が起こり、デンプンを原料とした食品やアルコールなどの製造は、戦前の千葉を代表する産業でした。

なお、実際に昆陽が幕張にいたのは、ごく短い期間だったことがわかってきました。それなのに、なぜ昆陽は「芋神様」として今も人々に敬愛されているのでしょうか。

本展では、昆陽の実像や千葉市とさつまいもとの深いかかわりについて紹介します。

18日~26日 博物館実習を受け入れいました。

当館では、毎年夏休み期間中に博物館実習を実施し、学芸員資格取得を目指す大学生を受け入れています。

今年は、4大学から4名の実習生を受け入れました。

例年ですと夏休み中のイベントや講座に職員と同じく従事するなど、教育普及に力を入れた内容で実施しますが、一昨年、昨年に引き続きイベントや講座が中止となったため、実習内容を再検討し、企画展のキャプション作成や出前授業の企画案作成など、当博物館の業務に幅広く触れられる内容で実施しました。

実習終了後1階展示室で、実習生が作成したパネルを展示しました。

7月

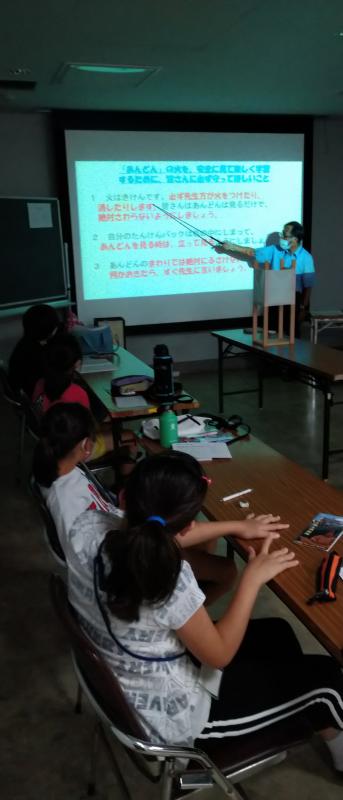

20日 夏休み郷土史講座を開催しました。

今年度は「見て、さわって動かして!昔の道具」をテーマに、小学生高学年向けにカリキュラムを作成して、博物館に保存された昔の道具を実際に動かし、昔のくらしを考え生活のうつりかわりを学習しました。

来年度も当館資料を使って、本市の郷土史を小中学生のみなさまによりご理解いただける講座を企画してゆきます。

今年度も新型コロナウイルス感染症対策として、受講者数を制限せざるを得ませんでしたが、今回の講座にご参加いただいた児童の皆さま、ありがとうございました。

6月

25日 千葉氏公開市民講座「鎌倉幕府成立史における千葉氏と北条氏」を開催しました。

神奈川県愛甲郡愛川町郷土資料館主任学芸員の岩田慎平氏には、中世社会の構造をふまえ、幕府成立史及び幕府政治史の中で、とりわけ千葉氏と北条氏との関係性についてご講演いただきました。従来と異なる千葉氏像をご提示していただき、熱心に聴いていた参加者の様子が印象的でした。

昨年に続き本年も新型コロナウイルス感染症対策として、入場者数を制限せざるを得ませんでしたが、好天に恵まれ多くの方に千葉県文化会館へお越しいただき、誠にありがとうございました。

なお、講演録を本年9月末までに、ホームページ上での公開を予定しています。

4月

15日 生涯学習センター「ちばが学べる施設紹介」にパネルを設置しました

毎年生涯学習センターアトリウムガーデンで行われている「ちばが学べる施設紹介」の展示。

郷土博物館も施設紹介のパネルを掲示しましたので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

展示期間:4月16日(土曜日)~4月27日(水曜日)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください