更新日:2025年11月15日

ここから本文です。

研究員の部屋

- 「千葉氏ゆかりの地めぐり(千葉市内編)」(外山信司) →最新記事へ

- 中世の城跡をめぐる(遠山成一) →最新記事へ

- 令和5年度特別展「関東の30年戦争『享徳の乱』と千葉氏」-宗家の交代・本拠の変遷、そして戦国の世の胎動-」あ・ら・か・る・と →最新記事へ

- 令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」あ・ら・か・る・と(遠山成一) →最新記事へ

- 「小弓公方足利義明」異聞 →最新記事へ

- 『千葉氏史料集』編さんノート(坂井法曄) →最新記事へ 【NEW】

- 「新聞にみる千葉のむかし スペイン風邪の蔓延 ~大正7年パンデミックから何を学ぶ?~(大関真由美)

- 卯兵衛さんの旅~江戸の旅と信仰(白井千万子)

- 坂東巡礼~房総の札所めぐり(前) (後)(白井千万子)

- 千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.1) (No.2) (No.3) (No.4) (No.5) (No.6) (No.7)(白井千万子)

- 下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.1) (No.2) (No.3) (No.4) (No.5) (No.6) (No.7)(白井千万子)

- 亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.1) (No.2) (No.3) (No.4)(白井千万子)

- さつまいも関連の書籍紹介 その1 その2 その3(白井千万子)

- 千葉の年中行事 ~正月の行事・盆の行事・その他の行事~ その1 その2 その3(白井千万子)

-

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(白井千万子)

- 「芋の記」にみる昆陽神社(土屋雅人)

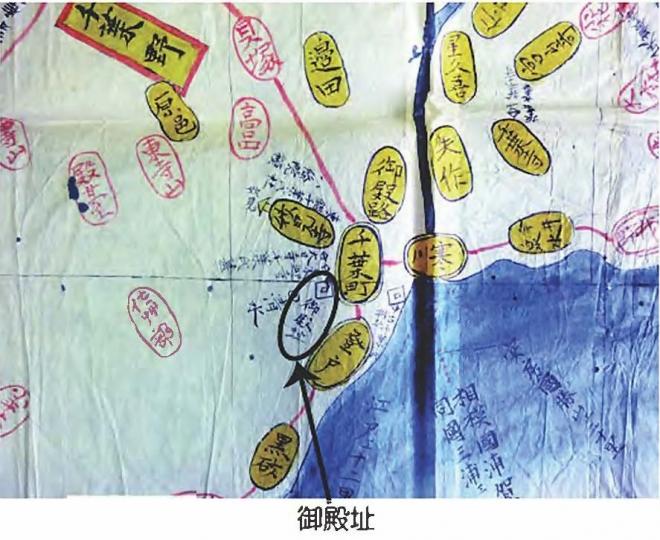

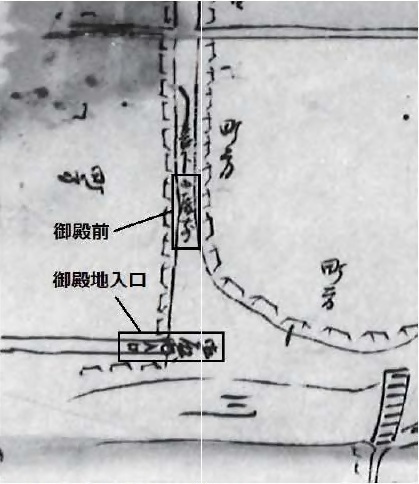

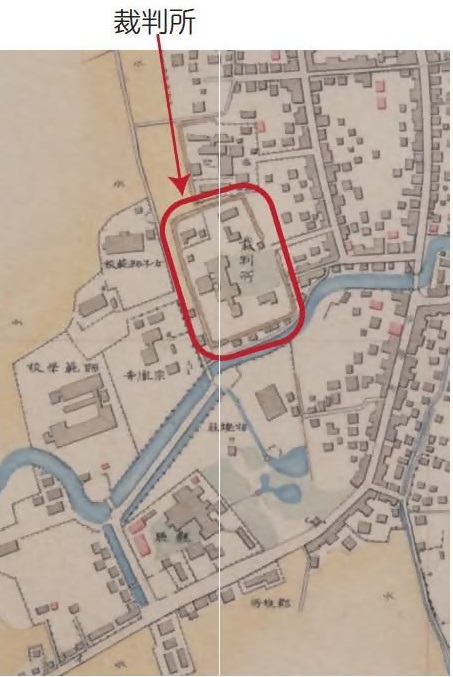

- 徳川家康が宿泊した千葉御殿はどうなった!?(土屋雅人)

コラム:新聞にみる千葉のむかし スペイン風邪の蔓延 ~大正7年パンデミックから何を学ぶ?~

大関真由美(郷土博物館研究員)

新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックの影響が随所に及んでいる今日この頃、本コラムでは「過去のパンデミックはどうだったのか?」について、ご紹介したいと思います。

大正7年(1918)、全世界で「スペイン風邪」が流行、日本でも8月下旬から流行がはじまり、11月には全国的な流行となりました。千葉県内も例外ではなく、東京日日新聞10月26日の記事では「怖しい西班牙感冒(スパニッシュインフルエンザ) 千葉町にも猛威を揮ふ」として記事を載せています。これによれば、この時点で「官署に勤める役人、材料廠へ通ふ職工、旅館、下宿屋の女中さては荒くれた寒川の漁師達に至る迄皆閉口して居る、殊に蓮池七十の芸者中廿余名は休業」とし、千葉中学校では生徒24名と教師3名が罹患、女子師範学校でも6名の罹患者がでていることが書かれています。木更津駅でも駅員9名が罹患し、周辺の駅から応援を呼んで営業している状態です。「三日風邪の烈しいもの」として不摂生をしないように注意喚起がされています。

翌27日には、「人込を避けよ」という新井県警察医の談話を載せ、症状についての説明をした後に「患者はなるべく健康者と隔離」する必要を説いています。31日の「世界かぜ益蔓延 何日になつたら終熄するか」という記事では、各郡の状況を載せたうえで、県庁内で40余名、千葉中学校60名、高等女学校30名、男子師範17名、女子師範23名、千葉尋常小学校と第一~第四各小学校合わせて250名もの罹患者の増加、ならびに郵便局の集配人や電話交換手でも罹患者増加のため業務に支障がでている旨を報じており、確実に生活への影響がではじめていることがわかります。

11月4日には佐原高女が前日から一週間の休校となった旨が報じられ、6日には県下の患者数が約5万人に達する見込みであること、医師ですら罹患して診察ができない状態であるとの記事が出ています。罹患者からの死亡者(小学生)も出て、いよいよ退っ引きならない状態になってきました。

7日には「各所の製糸工場も遂に休業す 欠席休校日に次々」、そして千葉中学校も5日から10日までの臨時休校となったことを報じています。印旛郡当局は、各町村に対し全ての集会の中止を通達し、ますます今回のコロナウイルスと同様の様相を呈してきます。連日のように患者数や休校の情報が紙面にあがっています。その後記事は次第に減少し、28日には「やつと終熄か」の記事がでます。初発以来の県内患者数は182,541名、死亡者646名で罹患率は2.09%、死亡率は0.353%とのことでした。

全国的にも12月頃には勢いが低下、当時の内務省衛生局は、日本国内の総人口5,719万人に対し、第1回流行期間中の総患者数は2,116万8千人(約37%)と報告、総死亡者数は25万7千人で単純計算すると致死率は1.2%とのことなので、千葉県内は決して高くはない罹患率と死亡率であるとはいえ、その混乱はかなりのものであったことは想像に難くありません。

今回の新型コロナウイルスへの政府の対応は、患者との接触をさけるという観点から休校・不要不急の外出や集会を避けることに集約されると思いますが、大正7年時点でもやはり同様の対応がなされていたことがわかります。

大正7年のパンデミック同様、必ず終息する日が来ると思います。まだまだ先は不透明ですが、ひとつの希望を見出すこともできるのではないでしょうか。

(ちば市史編さん便りNo.24より転載)

コラム: 卯兵衛さんの旅~江戸の旅と信仰

白井千万子(郷土博物館研究員)

今年は新型コロナウイルスの影響で外出自粛の要請が続いているため、ゴールデンウイークもステイホームウィークとなってしまいました。こんなときは千葉市立郷土博物館のホームページを開いて、在宅での旅をしてみてください。そして、コロナ禍が収まった暁には、今外出を我慢している分まで存分に旅を楽しみましょう。

今回は、江戸時代の旅のようすを紹介します。街道や宿場が整備され、庶民が旅に出やすくなったのは江戸時代も中期以降です。滑稽な旅のようすを描いたベストセラー「東海道中膝栗毛」や「旅行用心集」など、現在のガイドブックにあたる道中記が盛んに出版されたこともあり、文化文政期以降に旅の一大ブームが起こりました。「一生に一度はお伊勢参りをしたい」という庶民の強い願望もあり、伊勢の御師たちは伊勢参宮パッケージツアーを企画して、人々を伊勢の旅へと誘いました。

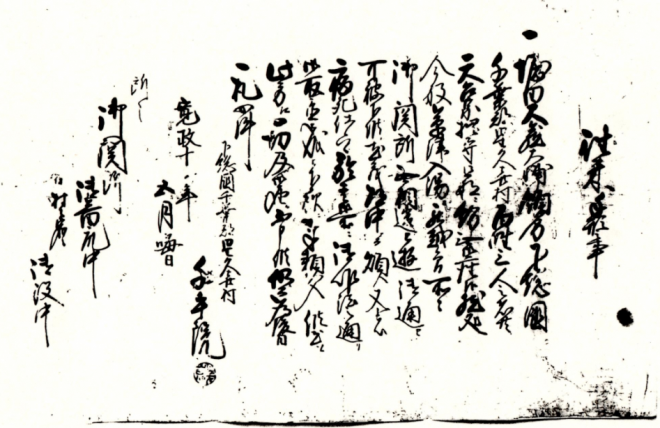

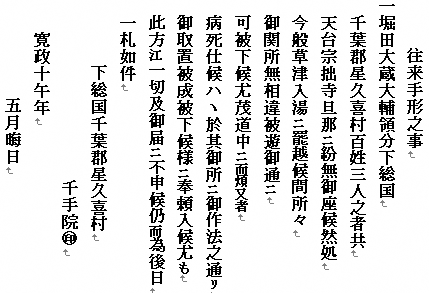

しかし、幕府は支配政策の一環として全国各地に関所を置いたため、そこを通過するには往来手形や関所手形が必要でした。そこで庶民は寺社参詣、あるいは湯治という療養を名目に領主の許可得て、村役人や寺の発行した手形を持って旅に出かけました。関所を通るときには手形改めが行われましたが、箱根の関所ではとくに厳しい監視体制がとられ、箱根御番所奉行宛の関所手形が必要でした。往来手形は旦那寺が発行する身分証明書で、現在のパスポートのような役割を果たしており、他国へ出かける旅人にとっては必携品です。

下の史料は下総国千葉郡星久喜村の百姓が上野国の草津へ湯治に出かけたときに、星久喜村の千手院が発行した往来手形です。天台宗の千手院が旦那寺となって百姓3人の身分を証明しており、関所の通行、不慮の事態が起きた場合の宿場や村々での対応について依頼しています。

(『千葉市史史料編2近世』)

信仰の旅には地元の寺社に参詣する日帰りの手軽な旅と、伊勢参宮など他国へ出かける大掛かりな旅がありました。伊勢参宮の旅は、行きと帰りでは同じ道を通らず、途中で善光寺など諸国の有名な寺社へ参詣したり、京都、大坂、奈良などを見物するなど、一生に一度の大旅行でした。遠くの寺社への参詣には多くの日数を費やし、多額の費用もかかりました。そこで庶民は同じ神仏を信仰する仲間で「講」という組織をつくり、参詣のための費用を積み立てました。参詣の順番をくじ引きなどで決める「代参講」という形をとり、講員が交代で参詣に出かけました。江戸時代の千葉市域には伊勢講のほかにも出羽三山講(出羽国羽黒山・月山・湯殿山への参詣)、秩父観音講(秩父三十四番札所への参詣)、富士講(富士山への登拝)、大山講(相模国大山石尊への参詣)などがありました。講員は参詣から戻ると、地元の寺社などに参拝記念の石碑を建てました。各地に残された石碑を見ると、参詣に出かけた場所、時期、同行した人数などがわかります。

伊勢参宮道中記

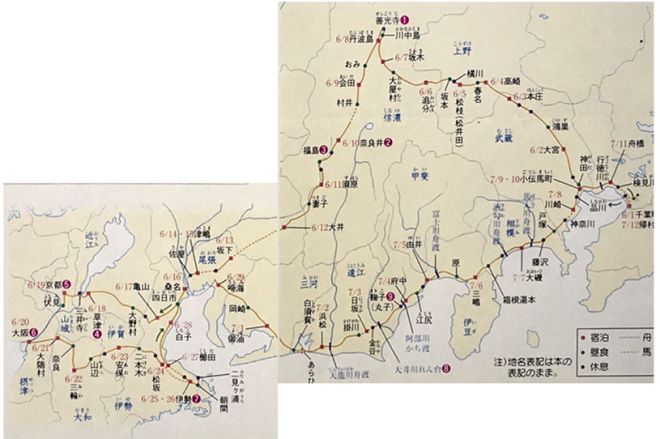

千葉郡中野郷鎌田(現千葉市若葉区中野町)の高橋卯兵衛さんは、嘉永5年(1852)に伊勢参宮の旅に出かけ、「伊勢参宮日記控帳」(千葉市の郷土史家和田茂右衛門氏収集資料)を残しています。この道中記をもとにして、卯兵衛さんがたどった旅のルートを追体験してみましょう。

<旅のルート>

<卯兵衛さんの旅>

|

・旅の行程‥6月1日千葉町出立~7月12日千葉町帰着 |

卯兵衛さんの道中記は千葉町から始まります。薄荷園での暑気払いを済ますと、舟で江戸へ向かいます。行きは中山道を通り、途中で川中島を見物して「武田由来記」を購入し、「一生に一度はお参りしないと極楽へ行けない」という信仰のある善光寺にお参りしています。木曾十一宿は中山道の山間部にあり、最も標高の高い旅の難所である鳥居峠を控えて、奈良井で宿泊しています。中山道六十七宿の真ん中にある奈良井宿は、最も栄えた宿場町で「奈良井千軒」と謳われ、町並は現在、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

津嶋では牛頭天王の祭礼を見物し、夜舟で宵祭りを楽しんでいます。津嶋天王祭は「山・鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコの無形文化遺産に登録されています。京都、大坂、奈良では案内人を雇って上方の見物をして、土産物を購入しています。

松坂から伊勢山田まで馬に乗り、櫛田川を渡って宮川を越えると伊勢神宮です。関東をカスミ(檀那場)とする御師龍太夫の屋敷に宿泊し、豪華な接待を受けています。伊勢神宮外宮への参拝を済ませ、朝間ケ嶽にお参りして伊勢の萬金丹を購入し、二見ケ浦を見物して旅の目的達成です。

帰りは東海道を通り、一筆書きのような行程をたどっています。東海道には天竜川、大井川、安倍川、富士川など大河川が多く、舟渡し、輦台、人足による徒渡しの費用がかかります。舟や徒の渡し賃16文から46文に対して、大井川の輦台は人足4人分と輦台の借り賃を合わせて313文もかかっています。人足を雇うために購入する川札の値段は、川の水量によって48文から94文と異なり、大雨などで増水すると川留めで逗留を余儀なくされることもあります。

江戸では見物やさまざまな土産物購入のために3泊し、船橋では鮨を食して1泊します。41日間の旅では、途中で茶店に入って各地の名物を堪能して疲れを癒したり、名所旧跡や祭礼などを見物したりと、徒歩での旅を楽しみながら、長旅を終えて無事に千葉町に戻りました。

|

註

|

|

<旅装束> 徒歩を基本とした江戸時代の旅は道中笠、道中合羽、手甲、脚絆、草鞋姿に振り分け荷物が一般的な旅の姿です。旅の持ち物はちょうちん、ろうそく、つけ木(マッチ)、矢立(携帯用筆記具)、弁当箱、手形(往来手形・関所手形)、衣類、手ぬぐい、はな紙、財布、巾着(小銭入れ)、ふろしき、髪結道具、扇、針糸など必要最小限にとどめ、振り分け荷物に納めて持ち歩きます。旅に必要な物は途中で購入することもでき、卯兵衛さんは草履やわらじなどを買い求めています。 <伊勢神宮と「おかげまいり」> 伊勢神宮は皇室の祖先神である天照大神を祀る内宮と、衣食住をはじめとする産業の守り神である豊受大御神を祀る外宮に分れます。外宮は江戸時代には農業神としての信仰をあつめ、伊勢暦は農民にとって農業暦として重要な役割を果たしました。御師は積極的に活動して全国に伊勢信仰を広めるとともに、伊勢参宮の客を屋敷に宿泊させてもてなし、大々神楽をあげるなどの世話をしたため、多くの人々が伊勢神宮を訪れました。 |

コラム:坂東巡礼~房総の札所めぐり(前編)

白井千万子(郷土博物館研究員)

<坂東札所とは>

寺社信仰は伊勢参りや善光寺参りなど一つの寺社を目的とした参詣と、各地の札所を巡り歩くことを目的とする四国、西国、坂東、秩父などの巡礼があります。四国遍路や西国巡礼は平安時代に始まったといわれ、僧や貴族の信仰をあつめました。坂東の札所は花山法皇(在位984~985)の時に制定されたという伝説がありますが、実際は関東に基盤を置く武家政権である鎌倉幕府が成立すると、西国巡礼の在り方を関東にうつしたといわれています。坂東巡礼の信仰は武士の間に広まり、将軍源頼朝・実朝も観音信仰に帰依しました。そして、札所の制定にも大きな力を果たしたといわれています。第一番鎌倉の杉本寺から始まり第三十三番安房の那古寺で終わると、船を利用して鎌倉へ戻る札所巡礼ルートは、鎌倉在住者に都合の良い順路といえます。また相模国に最も多い九カ所の札所が制定されたことからも、鎌倉の存在の大きさがうかがえます。

江戸時代になると物見遊山を兼ねた庶民の旅が盛んになりますが、西国や秩父に比べると坂東札所は真摯な巡礼者が多かったといわれます。巡礼の順番も江戸から始まることが多くなり、自分の都合に合わせて自由にコースを決めるようになります。今回紹介する道中記の巡礼では、三十三カ所のうち安房、上総、下総の札所6カ所を巡り、納札を行っています。

|

<坂東三十三札所> 第一番大蔵山杉本寺(神奈川県鎌倉)、第二番海雲山岩殿寺(神奈川県逗子)、第三番祇園山安養院(神奈川県鎌倉)、第四番海光山長谷寺(神奈川県鎌倉)、第五番飯泉山勝福寺(神奈川県小田原)、第六番飯上山長谷寺(神奈川県厚木)、第七番金目山光明寺(神奈川県平塚)、第八番妙法山星谷寺(神奈川県座間)、第九番都幾山慈光寺(埼玉県比企)、第十番岩殿山正法寺(埼玉県東松山)、第十一番岩殿山安楽寺(埼玉県比企)、第十二番華林山慈恩寺(埼玉県岩槻)、第十三番金龍山浅草寺(東京都台東)、第十四番瑞応山弘明寺(神奈川県横浜)、第十五番白岩山長谷寺(群馬県群馬)、第十六番五徳山水沢寺(群馬県北群馬)、第十七番出流山満願寺(栃木県栃木)、第十八番補陀洛山中禅寺(栃木県日光)、第十九番天開山大谷寺(栃木県宇都宮)、第二十番独鈷山西明寺(栃木県芳賀)、第二十一番八溝山日輪寺(茨城県久慈)、第二十二番妙福山佐竹寺(茨城県常陸太田)、第二十三番佐白山観世音寺(茨城県笠間)、第二十四番雨引山楽法寺(茨城県真壁)、第二十五番筑波山大御堂(茨城県筑波)、第二十六番南明山清滝寺(茨城県新治)、第二十七番飯沼山円福寺(千葉県銚子・下総)、第二十八番滑川山龍正院(千葉県香取・下総)、第二十九番海上山千葉寺(千葉県千葉・下総)、第三十番平野山高蔵寺(千葉県木更津・上総)、第三十一番大悲山笠森寺(千葉県長生・上総)、第三十二番音羽山清水寺(千葉県夷隅・上総)、第三十三番補陀洛山那古寺(千葉県館山・安房) 地域別分布 |

<房総版坂東札所めぐり>

今回は『享和元年(1801)閏三月十一日 道中記 吉田氏』(千葉市の郷土史家和田茂右衛門氏収集資料)から、江戸時代の坂東札所めぐりの旅を紹介します。道中記は3月16日の「出立、成田山よりなめ川江三里、此所ニ泊リ角や」から始まり、4月1日の「姉ヶ崎より五井江壱り八丁遠し 五井入口江舟渡し」で終わっています。日記を書いた人物の詳細は不明ですが、原所蔵者は千葉市稲毛区園生町の吉田氏であることから現千葉市域在住者と思われます。この旅日記をもとに、「房総版坂東札所めぐりの旅16日間」のルートをたどってみましょう。下の地図を参照しながら、ご覧ください。

|

・旅の行程‥3月16日成田山出立~4月1日五井到着 |

旅の記録は成田山から始まり、坂東札所の二十八番滑川観音にお札を納めています。札所を見ると巡礼者が納めたお札が御堂に張られている光景を見かけますが、これらの納札はかつての参拝者の動向を知る手掛かりになります。「観音の面も見やりつ花曇」は滑川観音を詠んだ芭蕉の句ですが、飯沼観音や笠森観音にも芭蕉の句碑があり、松尾芭蕉が訪れたことがわかります。

滑川から10丁(約1090m)ほどの源太河岸から佐原までは、200文かけて「さわらや嘉七舟宿」の舟を利用しての舟旅を楽しんでいます。佐原で舟を降りて香取神宮へ参詣し、再度舟で常陸国かな新田へ行き、鹿嶋神宮や息栖神宮に参詣した後、雨のため息栖に逗留します。香取・鹿嶋・息栖は江戸時代には木下茶船を利用して、江戸からの旅人が多く訪れた人気の場所です。

小見川からは陸路で銚子へ向かい、二十七番札所飯沼観音にお札を納め、高野妙見宮開帳にお参りしています。銚子については岩不動明王、川口白神大明神、千人塚、さるの石など、さまざまな名所を紹介しています。銚子を出ると横芝の稲荷大明神、成東の不動尊、田間山王社、本納の橘大明神、茂原の千手堂奥の院開帳を参詣して長南に向かいます。翌日は朝食前に三十一番札所笠森にお札を納めた後、付近に宿も見あたらない五里半(約21.5km)の道を三十二番札所清水寺に向かい、お札を納めます。

ながし(夷隅郡長志村は房総南部を貫く要道上にあり、定期市で名高い)では雨のため3泊逗留して新宿へ向かい、その後は浜通りを海岸沿いに御宿、勝浦、興津と進み、2里(約7.8km)程磯の難所を越えて小湊に到着します。小湊の誕生寺、清澄の清澄寺と日蓮ゆかりの寺に参詣し、浜萩、前原、江見、和田、松田を経て三十三番札所那古寺にお札を納めています。木の根峠を越えて保田に着くと鋸山に登り、翌朝仁王門口から金谷、竹岡、天神山を経て鹿野山の麓で宿泊しています。翌日は三十番札所高倉観音にお札を納め、笠上入口台方の笠上観世音開帳に参詣して姉ヶ崎で宿をとります。4月1日姉ヶ崎から五井入口への舟渡しで日記は終わっています。

旅の費用についての記載は宿賃の「木銭六十文」「米百文壱升」、「舟宿壱人前銭弐百文」、「千手堂開帳百文」、「舟渡し」3文~5文のみです。合計額は642文ですが、昼食代や休憩費の記載はなく、宿泊費は2日分の記述しかないため、旅全体の費用を把握することはできません。木銭と米は木賃宿と呼ばれる安価な宿の費用で、旅人に宿泊と自炊施設を提供していました。江戸時代中期以降になると、街道が整備されて庶民の旅が盛んになり、食事を出す宿も増えて身軽な旅ができるようになりました。

道中記の筆者がたどった行程を見ると、坂東札所へのお札納めと寺社参詣が中心で、篤い信仰心がうかがえます。物見遊山、各地の名物、土産物の購入などの記述が見られないことからも、幕府が認めた本来の信仰の旅に近いことがうかがえます。

| <参詣した寺社~道中記より>

・坂東札所 ・札所以外の寺社 |

3月16日から4月1日までの旅の行程(1~56の番号は地図中の番号と一致)3月16日 1成田山 2滑川 |

コラム:坂東巡礼~房総の札所めぐり(後編)

白井千万子(郷土博物館研究員)

<『房総道中記』と『利根川図志』>

享和元年「坂東札所道中記」には名所旧跡の紹介が少ないので、江戸時代の房総について記した書物『房総道中記』と『利根川図志』で少し補っておきたいと思います。

『房総道中記』は十辺舎一九の作で、「房総ひざ久利毛」と呼ばれることもありますが、正式名称は外題「方言修行金草鞋十七編」、内題「小湊参詣金草鞋」で、文政10年(1827)の出版といわれています。一九の代表作「東海道中膝栗毛」は享和2年(1802)の出版ですが、その後も続膝栗毛は「金毘羅参詣」、「宮嶋参詣」、「木曾海道」、「善光寺道中」、「上州草津温泉道中」、「中山道」が出されます。膝栗毛は文が主であるのに対して、金草鞋は絵が主の記行(紀行はとき、ところが示されるが、記行にはときがない)です。文化10年(1814)の「江戸見物」から始まり、「東海道」、「大坂見物」、「京見物」、「木曽路巻」、「奥州」、「仙台」、「出羽」、「西国順礼」、「坂東順礼」、「秩父順礼道中」、「身延道中之記」、「善光寺参詣」、「東都大師巡八十八箇所」、「二十四輩御旧跡巡拝」、「小湊参詣」(房総道中記)、「越中立山参詣記行」、「白山参詣」、「四国遍路」、「西海航路」、「西海陸路」、「伊豆記行」、「箱根山七温泉江之島鎌倉廻」と続きます。膝栗毛が戯作であるのに対して、金草鞋は実用的な道中案内記的役割をもっています。

『利根川図志』は全六巻からなり、安政4年(1857)に下総布川の町医者赤松宗旦義知によって出版されました。中・下利根川流域の名所旧跡、神社仏閣、産業、交通、地理、歴史、人情や風俗、動物や植物の生態など、幅広い分野にわたって記録した地誌です。絵や図も豊富で沿岸の風景、神社仏閣の祭礼、鮭や藻類などの動植物、カッパ、アシカ、印旛沼の図、銚子磯めぐりの図、利根川全図(上越国境の利根川源流から銚子川口までの沿岸の地名を記入)などが取り入れられています。赤松宗旦は利根川河岸の布川で生まれ、印旛沼沿岸で青春時代を過ごし、医学や種々の学問を求めて遊歴したといわれます。再び布川に戻って医師として開業する傍ら、豊富な知識や広い教養を身につけた文人としても活躍しました。

<江戸時代の房総~『房総道中記』より>

『房総道中記』の旅は、「坂東札所道中記」と重なる部分が多く見られます。旅の始まりは江戸小網町で、行徳までは船に乗り、そこから船橋・馬加、毛見川・登戸、寒河・曽我野、浜野・八幡、五井、姉ヶ崎、奈良和・木更津、鹿生山・佐貫、天神山・百首、金谷、保田・勝山、市部・那古、広瀬・加茂、和多・江美、前原・小松原、小湊、天津・清澄、豆原初日峰、松野、大滝、長南、笠もり、茂原、わしのす、六地蔵、宇留井土と徒歩の旅を続けます。帰路は寒川から江戸へ船で戻り、房総の旅を終えています。

房総各地の名物として行徳の笹屋うどん、中山蒟蒻、那古の飴などが登場しますが、土産の記述はありません。江戸時代から明治初年までのお土産は、紙刷の名所旧跡図や地図、旅人宿で出す引札、神社仏閣のお札等軽くてかさばらないものが一般的でした。また、神社仏閣で製造された秘伝の妙薬もお土産の定番で、成田山の一粒丸(血止め、傷薬)は有名です。長旅のため日持ちのしない食べ物はお土産には不向きで、各地の名物を堪能することは旅人の特権であり、旅の楽しみのひとつでもありました。

次に、「坂東札所道中記」に登場する鹿野山、保田、那古、和田・江見、小松原、小湊、天津・清澄、笠森について、『房総道中記』に記された江戸時代のようすを紹介します。

|

鹿野山…観音の霊験があらたなるゆえ、参詣たへず。境内に大木の桜あり。神野寺不動の滝。 (『房総道中記』より抜粋) |

<江戸時代の房総~『利根川図志』より>

『利根川図志』は地元のことを知り尽くしている赤松宗旦が著者であるため、記述内容も詳細を極めています。続いて「坂東札所道中記」に登場する成田山新勝寺、滑川観世音、香取大神宮、鹿島大神宮、息洲神社、銚子、飯沼観世音について、『利根川図志』をもとにして江戸時代のようすを紹介します。

|

成田山新勝寺…埴生郡成田村にある。不動明王と二童子を祀っている。弘法大師の御作で、始めは山城国高雄山護国寺護摩堂の本尊であった。天慶二年(939)相馬の将門が乱を起したとき、寛朝僧正に命じて、調伏の法を修めさせた。僧正はこの尊像を奉持して将門の新都近くで調伏の護摩を修めたところ、効験利益がたちまちあらわれ、翌天慶三年二月将門はついに降伏した。僧正が尊像を奉じて京都に帰ろうとした時、尊像がたちまち重くなってもちあげることができなかった。かつまた、夢の告げるところがあったので、尊像を京都に持ち帰ることなく、永く成田の地にとどめることにした。そこで伽藍を建て、高雄山の寺号に準じて「神護新勝寺」とした。このことは『縁起』にくわしい。 (『利根川図志』より抜粋) |

江戸時代に房総を訪れた人々は、寺社詣や風光明媚な景勝地を楽しむ旅を満喫しました。特に成田山新勝寺は、江戸での出開帳(普段は見せない秘仏を寺以外の場所で人々に拝ませること)、歌舞伎役者市川団十郎の成田山信仰の影響などもあり、江戸時代には庶民の間で成田詣がさかんになりました。江戸の人々は16里(約63Km)の道のりを成田山に向かいましたが、成田講を組織して定宿に泊まり、集団で参詣する人々も見られました。また、木下茶船をしつらえての船旅も、香取・鹿島・息栖の三社詣と銚子浦遊覧を兼ねた旅として人々の心をひきつけました。夕刻、江戸からの船に乗ると翌朝には木下河岸に着くため、人々は徒歩の労から解放されて気楽に旅を楽しむことができます。江戸の人々にとって房総は、近場で手ごろな旅先として人気のスポットとなりました。

江戸に近いという地理的条件もあり、房総は物資の供給地として江戸の台所を支えました。さまざまな産業が発達した房総では、舟を利用して特産品を江戸へ運んだため、江戸と房総を結ぶ舟運が発達しました。舟は物資の運搬のみにとどまらず、江戸の人々を房総へと誘う役割も果たしました。交通の便が良くなると、人々は房総へ足を運んで札所の一部を廻るなど、房総での気軽な旅を楽しむことができるようになります。政治や経済だけでなく、文化の面でも房総と江戸の間には深いつながりが見られました。

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.1)

一時下火になっていた新型コロナウイルスの第二波が懸念される中、各地で毎年の恒例行事として行われている祭りも、今年は自粛の動きがみられます。本来、いにしえの夏祭りは京都八坂神社の祇園祭に代表されるように、疫病退散を祈願するために行われた行事でした。現代に目を向けると、新型コロナウイルス退散の祈?を行っている寺社や守護神の登場も見受けられ、今も昔も困ったときの神頼みという人間の気持ちは変わらないようです。本来の趣旨からすれば、こんな時だからこそ感染症の退散を願って盛大にお祭りを行いたいところです。しかし、感染拡大を招いてしまっては元も子もないということで、例年通りの祭礼を開催するのは難しそうです。そこで今年は次回の開催に備えて、祭礼に関する知識を蓄える年とするのも一つの方法です。現在、千葉市立郷土博物館ではミニ企画展「ちばの夏祭り・秋祭り」(会期は7月15日から10月25日まで)を開催しています。会場には氏子着用の祭衣装、祭うちわ、神楽舞の衣装、祭りの写真、関連書籍などを展示しています。各地の祭り見物に出かけることは無理かもしれませんが、登渡神社のお囃子の音色が響く郷土博物館の展示室で、少しでもお祭り気分を味わって頂けたらと思います。期間中の水・土・日曜と祝祭日には、県指定無形民俗文化財「下総三山の七年祭り」のビデオ上映も行われています。七年ごとに開催されるこの祭りは、来年が開催の年に当たりますので早めの情報収集に役立ててください。

今回のミニ企画展では千葉神社、寒川神社、稲毛浅間神社、検見川神社、登渡神社の祭礼、下総三山の七年祭りについての展示をおこなっています。これらの祭礼について、順次紹介していきます。

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.2)

【千葉神社妙見大祭】(千葉だらだら祭り)8月16日~22日

千葉市中央区院内の千葉神社で、毎年開催される大祭です。妙見尊を祀る妙見堂と、付属しておかれた北斗山金剛授寺尊光院が一つの境内にあったことから、かつては妙見寺あるいは妙見社と呼ばれました。明治政府が神仏分離令を出した時に、千葉神社と改称しました。大祭が7日間にわたって行われるのは、祭神の妙見に因んでいるといわれます。旧暦の7月16日から22日に行われていましたが、明治時代中頃からは新暦で行うようになりました。千葉常重が千葉に本拠を定めた翌年の大治2年(1127)に始まり、毎年途切れることなく開催されているといわれます。8月16日の宮出しでは、千葉神社を出た神輿は向かい側にある香取神社の前で孔雀を飾りつけます。そして町内を渡御し、夕刻亥鼻山の麓にある市場町の御仮屋に入ります。22日の本祭では、御仮屋を出た神輿は市場町、院内を渡御した後、香取神社に寄って孔雀をはずします。千葉神社に戻ると、前庭で門前の若者と神輿方の当番との間で大きく差し揉みした後、宮入りとなります。香取神社は経津主命を祭神として、仁和元年(885)9月25日村人により勧請されたといわれる古い神社です。千葉神社の神輿が、香取神社の前で孔雀の取りつけ、取りはずしを行うのは、地主の神であると考えられる香取神社への遠慮からといわれています。

<千葉神社妙見大祭関係の展示>

[展示品]

<半被と祭うちわ>

- 半被(千葉氏顕彰会より借用)

半被は祭礼で着用する衣服で、襟に町名を入れて使用します。襟字は町名ごとに異なりますが、展示の半被には「本町」の襟字が入れてあります。 - 祭うちわ(昭和40年代)(当館蔵)

神輿は16日の宮出しと22日の本祭で各町内を渡御しますが、氏子が町内を練り歩くときには祭うちわが使われます。展示の祭うちわは、「吾妻町二丁目町会」が所有していたものですが、昭和40年代に当館に寄贈されました。「吾妻町」は昭和45年(1970)の行政区画変更時に消失した地名であることから、祭うちわはそれ以前に使用されたものと思われます。

[展示写真]

- 祭礼の列(大正11年頃)(当館作成)

市場町の御仮屋から寒川神社に向かう祭礼の列で、写真は旧市役所前から亥鼻山方面を撮影したものです。 - 祭礼稚児と記念写真(大正14年頃)(当館蔵)

花笠をかぶり、鼻筋に白粉を塗ったお稚児さんが記念写真に収まっています。神輿巡幸に先立ち、子どもたちたちは「ヤーレンマ、ヤーレンマ」といって御鉾車を曳いて回りました。 - 祭礼稚児行列(昭和10年代)(当館蔵)

髪飾りをつけて華やかに着飾った稚児行列の背後には、商店名が書かれた大きな祭うちわがみられます。 - 祭礼稚児(昭和10年代)(当館蔵)

本町通り千葉神社前では、稚児の周辺に祭礼の見物客が大勢集まっています。 - 神輿渡御(昭和10年代)(当館蔵)

16日の宮出しで神輿は香取神社から町内を渡御し、亥鼻山の麓にある市場町の御仮屋に納められます。22日の本祭では、御仮屋を出た神輿は市場町、院内を渡御し、香取神社を経由して千葉神社に宮入りします。 - 祭礼太鼓山車(昭和10年代)(当館蔵)

神輿の先導役を務める大太鼓は直径1メートル以上もあり、両側から2人ずつでたたく4人によるアイウチ「二段打ち」という特殊なたたき方をします。一日でこれをたたき破るのが、若衆の心意気とされました。 - 子ども神輿の巡行(昭和33年)(当館蔵)

吾妻町2丁目の子ども神輿で、町内会ごとに子どもたちが神輿をかついで祭りを盛り上げました。旧国鉄千葉駅(JR東千葉駅付近)へと通じる栄町商店街には、露店も多く出て賑わいました。 - 子ども神輿(昭和32年)(当館蔵)

子ども神輿の巡幸は中央通りで一休みし、大人も子どももアイスキャンディーをほおばっています。 - 千葉神社御仮屋(当館蔵)

16日に宮出しされて町内を渡御した神輿は、16日夜から22日の本祭まで亥鼻山の麓にある市場町の御仮屋に納められます。この間千葉神社の職員は、御仮屋に滞在して神輿の警固をしています。御仮屋は戦災にも遭わず、昔のままの建物が残されていましたが、平成30年に建て替えられました。

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.3)

【寒川神社大祭】8月19日~21日

千葉市中央区寒川の寒川神社で、毎年開催される大祭です。天照皇太神、寒川比古命、寒川比売命の三神が祀られ、神明社あるいは伊勢明神といわれましたが、明治元年に寒川神社と改められました。御神体として祀られている獅子頭には、「文明十三年」(1481)の朱墨銘があります。伝承では、獅子頭が漁師の投げた網に入ったため神明社に祀ったところ、沖を航行する船の沈没が続いたといわれます。そこで神殿の下に石室を築造して封じ込めると、船の事故がなくなったといわれ、獅子頭は海の守り神とされています。

寒川の氏子たちは妙見様に豊漁を祈願するため、太治2年(1127)に千葉神社の妙見祭に参加したと伝えられています。千葉妙見の祭礼では二基の大舟を仕立てて、舟山車が作られました。明治10年(1877)ころまでは、千葉から出る「男舟(千葉舟)」と寒川から出る「女舟(結城舟)」が神輿を送って海中まで行き、御舟は神輿より先に上がって神輿の還御を待ちました。寒川神社伝来の「大舟の飾り幕」は結城舟の回りを飾り付けた幕で、現在千葉市立郷土博物館に保管されています。緋羅紗の布で仕立てた飾り幕の中央には、千葉氏の家紋である月星紋と九曜紋が描かれています。

昭和15年(1940)までは、19日に寒川の若衆が御仮屋から千葉神社の神輿を引き受け、20日早朝から寒川町内を渡御しました。夕刻になると、出洲のふもとの大鳥居をくぐって海に入り、深夜まで妙見洲で神輿かついで禊を行い、21日未明のうちに御仮屋に納めました。昭和20年(1945)の戦災で千葉神社の神輿が焼失するまで、千葉妙見の祭礼は千葉町と寒川が一体となって行っていました。昭和24年(1949)に千葉神社と寒川神社がそれぞれ神輿を新調すると、祭礼も別々に行われるようになりました。かつぎ手の減少、交通事情の変化により、戦後まもなく寒川では神輿巡幸に車輌を用いるようになりました。昭和55年(1980)まで使われた寒川の神輿は、現在当館2階に展示されています。

昭和30年代後半まで寒川の人々によって行われていた御浜下りは、埋め立て開始により一時途絶えました。昭和43年(1968)から平成10年(1998)までは御座船を仕立てて、千葉港内の船渡御を行っていました。平成11年に復活した御浜下りは、現在出洲海岸の埋立地先・千葉ポートパークの砂浜で行われています。会場では巫女舞の奉納や餅撒きが行われ、その後各町内会の高張提灯とともに浜に入った神輿は、かつぎ手によって大きく揉まれます。

<寒川神社大祭関係の展示>

[展示写真]

・寒川祭日(昭和11年頃)(当館蔵)

写真は祭りの全景で、神輿をかつぐようすが写っています。19日に寒川の若衆が御仮屋から神輿を引き受け、20日早朝から寒川町内を渡御しました。花形の太鼓打ち(4人によるアイウチ)から始まり、頭に花笠を被った子どもたちが「ヤーレンマ、ヤーレンマ」とかけ声をかけながら御鉾車を曳き、神輿は「ホリャ、ホリャ」とかけ声をかけてかつぎました。各町会の巡幸を終えた神輿は、夕刻御浜下りの神事を執り行います。

・御浜下り(平成30年)(当館蔵)

平成11年(1999)に復活した御浜下りは、現在出洲海岸の埋立地先・千葉ポートパークの砂浜で行われています。巫女舞の奉納後、神輿が各町内会の高張提灯とともに浜に入り、祭りはクライマックスを迎えます。

<寒川神社の神輿>

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.4)

【稲毛浅間神社例大祭】7月14日.15日

千葉市稲毛区稲毛の稲毛浅間神社で、毎年開催される例大祭です。大同3年(808)5月晦日に小中台のシロヤマへ勧請された神社が、のちに稲毛に移されたといわれます。治承4年(1180)9月17日には、源頼朝が海辺を通ったときに参詣したといわれます(『千葉県千葉郡誌』)。文治3年(1187)3月15日再建の際には、富士山に見立て砂山を盛り、登山道のようにして参道を設けて、はるか?上に富士山を仰げるようにしたと伝えられます。祭神は瓊々杵尊、木花咲耶姫命、猿田彦命の三神です。木花咲耶姫命が瓊々杵尊の妃となり、お産の時に土を塗り込めて火を放った産屋で安産をした神話に因み、火難除け、安産子育ての神といわれ、近郷から子ども連れの参拝者が多く訪れます。例大祭中のお参りは、1年間毎日参詣するのと同じ御利益があるとされ、昔から多くの人々で賑わいました。参拝者はお札、子育ての笹などを神社からいただきます。祭りの期間中は境内に幟旗が立てられ、神楽殿では千葉県無形民俗文化財の「浅間神社の神楽」が奉納されます。稚児行列なども行われ、地元では「せんげんまつり」として親しまれており、露店も多く出て賑わいます。

<子育ての笹>

<稲毛浅間神社例大祭関係の展示>

[展示写真]

・渡船の参道(昭和30年代)(当館作成)

例大祭の日には稲毛漁業協同組合の和船を並べて、その上に板を敷いて参道を作りました。参道脇には長さ7~8メートルほどの竹が、海中まで通して立てられました。参拝者は渡り賃を納めて海の中にある一の鳥居まで行き、子どもの無病息災を祈願してお祓いを受けました。写真奥に見える鳥居は、現在国道14号・357号線の上り車線脇に残っています。

・例大祭のようす(昭和30年代)(当館作成)

7月15日には火難除・安産子育て守護神の祭礼が行われます。例大祭では1歳、3歳、5歳、7歳の子どもを連れた大勢の親たちが、行列をなして海の中にある一の鳥居に向かいます。写真右手には海の家の看板、海の中には一の鳥居が見えます。

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.5)

【検見川神社(八坂神社)例大祭】8月1日~3日

千葉市花見川区検見川の検見川神社で、毎年開催される例大祭です。嵯峨天皇に仕えた五位蔵人の後胤が承平4年(934)に造営したとの伝承から、当初は嵯峨神社と呼ばれました。中世には牛頭天皇社、江戸末期には検見川神社、明治以降は八坂神社と改称され、現在は検見川八坂神社と称しています。祭神は倉稲魂命(稲荷神社)、素戔嗚命(中央の八坂神社)、伊邪那美大神(熊野神社)で、検見川神社の境内には三社が並んでいます。神社付近から素戔嗚命の御神鏡が出土したので、これを合祀して八坂神社と改称したという伝承があります。素戔嗚命を祀る例祭の起源は疫病退散の祈願といわれ、京都八坂神社の祇園祭と同様に夏の祭礼です。1日夕刻に神社を出発した神輿は町内を渡御した後、御仮屋に納められます。3日午後、神輿は御仮屋を出て町内を巡行し、夜になると境内に戻ります。平成23年からは例大祭の期間に合わせて、境内で「ほおずき市」が開催されています。

<検見川神社例大祭関係の展示>

[展示品]

・ハクチョウ・タスキ(当館蔵)

ハクチョウは神輿のかつぎ手が着用する衣装で、その上に掛けるタスキは各丁ごとに色が異なります。展示の紫のタスキは2丁目のもので、1丁目は赤、3丁目は青、5丁目は黄のタスキです。

<ハクチョウとタスキ>

・カラゲヒモ(当館蔵)

カラゲヒモは例大祭でかつぐ神輿とかつぎ棒を固定するための紐で、材料の麻を撚っている途中のものもあります。検見川「からげの会」の会員が、カラゲヒモの作成、かつぎ棒の固定、神輿の組み上げ、かつぎ終えた後の神輿収納など、裏方の作業を担当しています。

[展示写真]

・神輿をかつぐようす(昭和20年代)(当館蔵)

8月1日の夕方、神輿は検見川神社から出て巡幸した後、3日まで御仮屋に納められます。3日午後になると神輿は御仮屋を出て巡幸し、夜検見川神社境内に戻って神輿の揉み上げが行われます。神輿をかつぐときは「さしてもめ」のかけ声のもと、かつぎ手は足と腰で調子を取り、神輿が落ちるので腕は決して曲げないといわれます。

・神輿を迎えに行く若衆(昭和28年)(当館蔵)

最終日の3日には、年番町内の若衆がハクチョウの上にそろいの浴衣を着て、御仮屋に納められた神輿を迎えに行きます。

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.6)

【登渡神社例祭】9月4日~6日

千葉市中央区登戸の登渡神社で、毎年開催される例祭です。祭神は天御中主命、天日鷲命、高皇産霊命、神皇産霊命の四柱で、かつては白蛇山真光院定胤寺と称しました。寛永21年(1644)9月千葉家の末孫登戸権之介定胤が、祖先追善供養のため千葉妙見寺の末寺として建立したといわれ、別殿に妙見尊を祀っています。明治維新の神仏分離令で天御中主命を祭神とし、登渡神社と改称しました。神輿の町内巡行は5日ですが、奉納演芸は3日間にわたって行われます。演芸では、千葉市地域無形民俗文化財に指定されている「登戸の神楽囃子」が奉納されます。中でも「寿獅子二頭舞」とよばれる獅子舞は金獅子、赤獅子もどきで演じられ、千葉市内では他に例を見ない演目です。

<登渡神社例大祭関係の展示>

[展示品]

・神楽衣装(当館蔵)

登渡神社の神楽「三番叟舞」で翁が着用した直衣、神楽「巫女舞」で巫女が着用した上着、神楽舞でおかめが着用した着物と帯、神楽舞でおかめとひょっとこが着用したちゃんちゃんこの衣装を順次展示します。巫女舞は9月5日の例祭に奉納されます。

<巫女舞の衣装>

[展示写真]

・神楽衣装(登渡神社登戸神楽囃子連提供)

写真左は金獅子の頭をつけた獅子で、神楽「寿獅子二頭舞・仁羽獅子舞」で着用します。例祭では獅子頭二つが、神輿巡幸のお供をします。写真右は打出の木槌を持った大黒様で、これらの衣装は登渡神社登戸神楽囃子連が神楽舞のときに着用します。

・神楽舞(登渡神社登戸神楽囃子連提供)

狐の面をつけて神楽「天狐舞」を舞っているようすで、登渡神社登戸神楽囃子連が舞を奉納します。

[録音音声]

・登戸神楽囃子

平成29年元旦の神楽囃子の録音音声を流しています。

登戸神楽囃子は東京葛西囃子系深川囃子を継承しているといわれ、平成20年(2008)に千葉市地域無形民俗文化財に指定されました。現在は登戸囃子連が祭り囃子や神楽の保存、継承などの活動をしています。祭囃子や神楽は9月4日の宵祭と、6日のハナナガシで奉納されます。登渡神社の神楽には仁羽舞(道化)、寿獅子二頭舞、仁羽獅子舞、三番叟舞、巫女舞、天狐舞、鬼舞、出世稲荷初午神楽、節分神楽、収穫祭神楽があります。展示中の衣装は、そのときに用いられたものです。

5日の例祭では大太鼓、獅子頭二つ、神輿(宮司)、小太鼓二つ、子ども神輿、お囃子(天狗面を被った男性)の順に車載巡幸が行われ、移動中は常にお囃子が演奏されています。

千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.7)

【下総三山の七年祭り】丑年・未年(7年に1度)

船橋市三山の二宮神社をはじめとした旧千葉郡の9社が参加する大祭で、県指定無形民俗文化財に指定されています。現在の市域では千葉市、船橋市、習志野市、八千代市の4市にまたがる広い地域のお祭りです。七年祭りの詳細については、千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.8)で紹介します。

<下総三山の七年祭り関係の展示>

[展示品]

・子安神社社名旗(当館蔵)

社名旗は、七年祭りの神輿渡御行列や幕張の磯出式などで使用されます。展示の社名旗は昭和53年(1978)に、畑町子安神社より寄贈を受けました。

<子安神社社名旗>

[展示写真]

・二宮神社への昇殿参拝(昭和48年)(当館蔵)

写真は畑町子安神社の神輿が、三山の二宮神社へ昇殿参拝するようすです。七年祭りの起源は馬加康胤奥方の安産祈願と安産御礼の祭事に由来するといわれ、9社が参加する「三山の大祭」と4社が参加する「幕張の磯出大祭」からなります。

・幕張での磯出式(昭和48年)(当館蔵)

写真は磯出式会場の入口のようすで、畑町子安神社の神輿と社名旗が見えます。二宮神社への昇殿参拝後、二宮神社、子安神社、子守神社、三代王神社の4社の神輿は幕張海岸に集まり、夜半から行われる磯出式に臨みます。出産の儀式である「産屋の神事」では、畑町の両男女(りょうとめ)が子安神社の神輿前に置かれたタライの中で向き合い、ハマグリ交換のしぐさをします。「産屋の神事」を終えると、西の広場(磯出式場付近の旧街道)で二宮神社と子安神社の「神輿合わせ」が行われます。両社の神輿はその場で勢いよく揉まれた後、別れを惜しみながら去って行きます。

[調査報告書]

1三山の七年祭(昭和50年 千葉市教育委員会発行)(当館蔵)

2七年祭り―九社が寄り合う安産子育て祈願の大祭り―(平成22年 千葉県地域文化芸術振興プラン推進実行委員会発行)

3千葉いまむかしNo.18(平成17年 千葉市教育委員会)

※当館で販売中(1冊700円)、購入希望の方は入口受付でお申し付け下さい。

[ビデオ上映]

・ビデオふるさと講座5「畑町子安神社 七年に一度のお祭」(1991年 千葉市教育委員会)(当館蔵)

平成3未年(1991)に行われた「下総三山の七年祭り」について、畑町子安神社の動きを中心に式年大祭のようすを記録したビデオです(約1時間25分)。子安神社をはじめとする他神社の祭りに参加する人々の衣装、神輿のかつぎ方、祭りのしきたりなど、当時の七年祭りのようすがわかる貴重な映像です。子安神社社名旗が祭りで実際に使用されているようすも、ビデオの中で確認できます。

上映時間は毎週水曜日・日曜日13時30分~15時00分、土曜日・祝祭日10時30分~12時00分です。

※上映の日時が変更になる場合があります。詳しくは企画展のページ (https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/kyodo/kikakutenji/kikaku_2020matsuri.html)をご確認ください。

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.1)

丑年・未年(7年に1度)~七年祭り参加神社

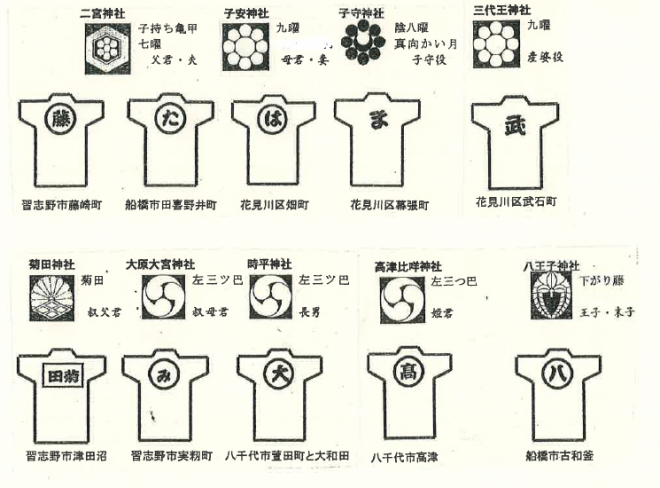

現在の七年祭り参加神社は「三山の大祭」が二宮神社、子安神社、子守神社、三代王神

社、菊田神社、八王子神社、高津比咩神社、時平神社、大宮大原神社の9社、「幕張の磯出大祭」が二宮神社、子安神社、子守神社、三代王神社の4社です。それぞれの神社が七年祭りで果たす役割や由緒など、9社の概要を紹介します。

<七年祭り参加神社の概要>

神社名(役割)

二宮神社(夫)

祭神:速須左之男命、稲田比売命、大国主命、藤原時平命、大雀命、誉田別命

由緒:近郷23カ村の総鎮守、藤原師経左遷の折祭祀、弘仁年間(810~823)創建

所在地:千葉郡三山村字西ノ庭2番

(伝説)1.藤原師経が左遷されて都を追われ、船で袖ケ浦を渡り当地付近の海岸に上陸する。一族とともに居住し、二宮神社を創建して祖藤原時平を合祀する。2.二宮は父、畑は母、武石は乳母、馬加は子守、その他19か村は一族郎党。3.上総の姉崎は二宮の姉君で一船先に同所に着き、弟君が来るのを待ちわびて涙にくれたと伝わる。古には姉崎の神輿は、遥か海路を渡り大祭に参加した。4.二宮の神が船中より遥かに火口を認め、上陸した場所が火の口で久々田と鷺沼の間にある。大祭の帰路、二宮神社は火ノ口で当時の式事を行う。5.旧暦11月13日に萱を持ち寄り、庭先で払暁より大焚火を行う古例は、先に着いた姉君に己の所在を知らせる縁起という。

子安神社(妻)

祭神:稲田姫命

由緒:千葉常胤造営、建久4年(1193)創建、建久四年九月一七日の棟札

所在地:千葉郡畑村字宮ノ後

(伝説)1.千葉常胤息姫が畑の子安神社に参籠し、帰路幕張の磯辺で安産となり、建久4年(1193)千葉常胤が社殿を造営する。(建久四年九月一七日の棟札)2.千葉常胤の奥方が子安神社で安産祈願し、帰路幕張の浜で無事男子を出産する。翌建久4年(1193)常胤が御礼に子安神社本殿を造営し、盛大な祭礼を行ったのが七年祭りの始まりで、畑町から両男女を出す由来という。

子守神社(子守)

祭神:稲田姫命、武速素戔鳴尊、大己貴命

由緒:千葉常胤四男大須賀四郎胤信造営、建久5年(1194)創建

所在地:千葉郡馬加村字北下川

(伝説)1.建久5年(1194)源頼朝が富士の裾野で牧狩りを行い、大須加四郎胤信は父千葉常胤とともに参勤する。その折に子守神社に参詣祈願し、無事に御用を勤めたので社殿を造営する。(建久の棟札)2.永仁6年(1298)須加本郷で疫病が数カ月流行し、宮司が疫神を祀る。無事に疫病が退散したので、氏子が社殿を造営する。(永仁の棟札)3.享徳元年(1452)馬加康胤の奥方が懐妊し、子守神社宮司が安産の加持祈祷を行う。無事男子が誕生したので、康胤は盛大な祭事を行って社殿を造営する。(享徳の棟札)4.永正5年(1508)康胤父子が討死すると、家臣は本郷須加から浜辺へ移住する。氏子たちは三社を一殿に祀り、社殿を造営して遷座する。(永正の棟札)5.永禄11年(1568)千葉家27代当主千葉胤富が、須加天王社へ祈願して神鏡を献上する。磯出祭礼に馬を曳かせて礼参し、社殿を造営する(永禄の棟札)。

三代王神社(産婆)

祭神:天種子命

由緒:千葉常胤三男武石三郎胤盛造営、建仁2年(1202)創建

所在地:千葉郡武石村字三代内

菊田神社(叔父)

祭神:大己貴命、藤原時平命

由緒:藤原師経左遷の折、当社を祭祀、弘仁年間(810~823)創建

所在地:千葉郡久々田村字東宮ノ腰

(伝説)1.治承5年(1181)藤原時平の苗裔藤原師経が下総へ配流された折、海上が荒れて一族郎党は久々田浦へ到着する。弘仁年間(810~823)創建の社を改築し、久々田明神を祭祀する。2.その後師経は山深い地を求めて菊田川を遡上し、三山社(二宮社)を改築して康正元年(1455)9月19日に遷宮する。3.宝暦年間(1751~1763)菊田大明神と改名する。

八王子神社(末息子)

祭神:天忍穂耳命、天照皇大神、豊受姫命、猿田彦命、倉稲魂命

由緒:大同2年(807)創建

所在地:千葉郡古和釜村字八王子

高津比咩神社(娘)

祭神:多岐都比売命

由緒:明応元年(1492)創建

所在地:千葉郡高津村字宮ノ前

時平神社(長男)

祭神:藤原時平命

由緒:大和田:慶長15年(1610)創建、山車が七年祭に参加。萱田町:元和元年(1615)創建、神輿が七年祭に参加

所在地:千葉郡大和田村字出戸、千葉郡萱田町字台畑

大原神社(叔母)

祭神:伊弉冉尊

由緒:文禄元年(1592)創建

所在地:千葉郡実籾村字葉板

明治41年(1908)4月21日大宮神社を合祀し、大原大宮神社となる。祭神は伊弉冉尊(大

原神社)と伊弉諾尊(大宮神社)で、後に大宮大原神社と改称する。

以上、明治初年『千葉県神社明細書』より

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.2)

丑年・未年(7年に1度)~七年祭りの概要

七年祭りの正式名称は「二宮神社式年大祭」で、「神揃の祭」「昇殿参拝の祭」「磯出祭」からなります。平成16年(2004)3月30日付で、「下総三山の七年祭り」として千葉県指定無形民俗文化財に指定されています。安産御礼の昇殿参拝が先に行われ、安産祈祷の産屋の神事が後になることから、「三山の祭、後が先」といわれます。二宮神社は延喜式の寒川神社に比定される古社で、下総国「一の宮」の香取神宮に次ぐ「二の宮」として位置づけられています。千葉郡北西部の総鎮守的存在で、王朝時代に三山庄の総社として建立されたため、二宮神社に対する礼を失しないためといわれています。

七年祭りへの参加神社9社は、地元船橋市三山の二宮神社(夫役)、千葉市花見川区畑町の子安神社(妻役)、花見川区幕張町の子守神社(子守役)、花見川区武石町の三代王神社(産婆役)(以上4社は「磯出祭」にも参加)、習志野市久々田(津田沼)の菊田神社(叔父役)、実籾の大宮大原神社(叔母役)、船橋市古和釜の八王子神社(末息子役)、八千代市高津の高津比咩神社(娘役)、大和田の時平神社(山車が参加)と萱田の時平神社(神輿が参加)(長男役)です。千葉市、習志野市、船橋市、八千代市の広範囲にわたりますが、かつてこれらの神社はすべて千葉郡に属していました。

祭りは9月13日の小祭から始まり、11月21日の禊式、11月22日の大祭(「神揃の祭」「昇殿参拝の祭」「磯出祭」)、11月23日からの花流し(各神社での村祭り)となります。次に、平成27年の七年祭りの概要を紹介します。

<平成27年の七年祭り>

小祭 9月13日

三山の人々が神輿を担いで、町内を渡御します。大祭当日、三山地区の人々は接待で忙しいため、小祭で神輿を担ぎます。かつては二宮神社の大祭の日取りを決めるため、小祭で湯立神事が行われました。

禊式 11月21日

大祭の前夜、二宮神社と三山地区の人々は全員習志野市鷺沼海岸へ赴き、運動公園で行われる禊式に参加します。禊式会場には水桶が用意され、その中に海から汲み上げた海水とあさりが入っています。午後8時過ぎに神主が禊式を行うと、参加者は水桶の海水で手を清め、桶の底からあさりを一掴みとって持ち帰ります。かつて海岸で禊を行っていた時、海に入って縁起物として貝を拾ってきたなごりといわれます。地元鷺沼にある根神社の氏子が、禊式の世話役を務めます。禊式が終わると、三山の人々は鷺沼のヤドで接待受けます。このときにアサリのフウカシが出されましたが、現在はアサリの味噌汁です。禊式に参加した一行は、夜遅く三山に帰還します。大祭に参加しない鷺沼の人たちは、当日お客として招かれてます。神揃場には桟敷席が用意され、禊式の御礼に接待を受けます。

大祭 11月22日

二宮神社では千葉県神社庁からの献幣使を迎えて、社殿で神事が行われます。献幣使の神事が終わると、二宮神社の神輿は8社の神社の神輿を迎えに、献幣使とともに神揃場へ向かいます。二宮神社の神輿は神揃場で献幣の儀を済ますと、他の神社より一足先に二宮神社に戻ります。神輿は田喜野井(船橋市)と藤崎(習志野市)の舁夫が交互に担ぎ、三山の人々は大祭に参加する神社の接待役を務めます。大祭当日、最初に二宮神社に昇殿参拝するのは畑の稚児行列です。神揃場に参集した8社の神輿は献幣の儀を終えると、途中決められたヤドで休憩をとりながら、順次二宮神社に昇殿参拝します。昔は神揃場に9社の神輿がすべて揃いましたが、現在は献幣の儀を終えると順次二宮神社へ向かうので、全神輿が揃うことはなくなりました。

磯出式 11月22日夜半~23日未明

二宮神社への昇殿参拝後、二宮神社、子安神社、子守神社、三代王神社の4社の神輿は幕張海岸へ赴き、磯出式に臨みます。高津比咩神社の神輿は昇殿参拝を終えると、午後7時過ぎにヤドを立ちます。そして、三山商店街通りの路上中央で大きくさし揉みをしますが、これは磯出式に向かう二宮神社の一行を見送るためといわれます。磯出式は出産の儀式で、「産屋の祭り」、あるいは「湯舟の祭り」といわれます。神事は満潮時に合わせて行われるため、開始時刻は毎回異なります。幕張海岸では子守神社の神輿が3社の神輿を出迎え、御旅所へと誘導します。神輿に続いて各社の関係者、白丁姿の者に背負われた畑の両男女が入場します。神輿の前に供物が供えられると、周囲の灯りを一切消して、暗闇の中で神事が執り行われます。子安神社の神輿の前で行われる「産屋の神事」では、両男女が盥の中でハマグリ交換のしぐさをします。式が終わると二宮神社、子安神社の神輿は磯出式場を後にします。そして西の広場でツガって揉み合い、別れを惜しみながら去っていきます。帰途、二宮神社の神輿は習志野市鷺沼の神之台(火の口台)で最後の神事を行い、三山に戻ります。

花流し 11月23日~24日

大祭が終わると、翌日からは9社の地元で花流しが行われます。神輿巡行、踊り、演芸など、地域ごとに特色のあるさまざまな行事が繰り広げられます。

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.3)

丑年・未年(7年に1度)~七年祭りの起源

七年祭りは「神揃の祭」「昇殿参拝の祭」「磯出祭」の順に行われます。「神揃の祭」は一族が一堂に集まる祭り、「昇殿参拝の祭」は安産の御礼に二宮神社に昇殿して参拝する祭り、「磯出祭」は安産を祈願する祭りという性格を持ちます。

七年祭りの起源には、馬加康胤と藤原師経に関する伝承があります。馬加康胤については安産祈願と安産御礼に関する伝承、藤原師経については藤原一族が一同に集まるいわれと安産御礼に関する伝承です。安産に関する伝承は共通しており、安産にちなむ幕張の地で七年祭りが始まったことを伝えています。一方、貴人漂着にまつわる伝承では、七年祭りを藤原時平の子孫である藤原師経に結びつけています。七年祭りへの参加神社がそれぞれの役割を持ち、神揃場には藤原一族が集合するなど、そこに一門の結束をうかがうことができます。

<七年祭りの起源に関する伝承>

安産祈願にまつわる伝承

・文安2丑年(1445)馬加康胤の奥方が臨月を過ぎても出産の気配がなく、康胤は心配して素加天王と宮山の神主に安産の加持祈祷を命じる。すると満願の夜に「素加と宮山の両社の神影を重ね、波に寄せて浄め、磯辺に暫く祭れば無事に出産を迎えるであろう。」との神託がある。9月16日に両社の神輿を素加の磯辺に神幸して祭事を行うと、その夜海中から龍灯が揚がって素加神社へ飛来し、翌17日七ツ時(4時)に男子が誕生する。康胤は領地の村々に触れを廻し、素加の磯辺で盛大な祭事を行う。それ以来、安産祈願と御礼の祭事が行われるようになる。

(史料「下総国千葉郡清地荘本郷素加天王神社」永正5年(1508)中須賀家文書)

・治承4年(1180)藤原師経は左遷されて久々田の浦に流れ着き、しばらくして三山村へ移る。千葉常胤の娘が師経に嫁いで身籠るが、臨月を過ぎてもお産の気配がない。そこで領内21カ村の里の娘たちに姫のお供をさせて、葛飾の浦に行くと馬加村の塩浜でお産となり、郷中の人々がお祝いに赤飯を持って集まる。7年に一度の祭礼は、この故事にちなんで行われる。祭礼では三山と畑の神輿が馬加の浜へ神幸して産屋の神事を行い、21郷の人々が屋台を飾って神輿のお供をする。三山の神輿は馬加からの帰路、神の台で祭事を行った後、三山の社に帰る。神の台は久々田と鷺沼の間にある菊田神社のお旅所で、ご先祖を祀る旧跡である。火の口ともいわれ、二宮の神が船中より遥かに火口を認めてそこから上陸したので、二宮神社は大祭のしめくくりに当時の式事を行うといわれる。

(史料「磯出御祭礼由来」万延元年(1860)中須賀家文書)

・治承4年(1180)11月藤原時平の子孫である藤原諸常は都を追われて、舟で東国へ漂着する。そこの浦にあった大素加庄本郷素加天王神社を修繕して祀り、しばらくすると奥方が安産で子をもうける。3年後諸常は三山に移り、その子は素加天王を三山に勧請して神主となる。

(史料「下総国千葉郡清地荘本郷素加天王神社」永正5年(1860)中須賀家文書)

・千葉常胤の奥方が子安神社で安産祈願すると、帰路幕張の浜で無事男子を出産する。翌建久4年(1193)常胤は御礼に子安神社本殿を造営し、盛大な祭礼を行う。これが七年祭りの始まりで、両男女を畑町から出す由来となる。

(子安神社宮司が語る子安神社の伝承)

貴人漂着にまつわる伝承

・治承4年(1180) 藤原時平の子孫藤原師経が左遷され、相模国から渡航する途中に海上が大荒れとなり、下総国久々田(習志野市鷺沼海岸)に漂着する。その地で久々田明神(のちの菊田神社)を崇め、永住の地と定めて祖先藤原時平を祀る。その後安住の地を求めて菊田川を遡り、三山に移り住む。そこに社を建て祀られたのが二宮神社で、藤原師経が神主となる。

(史料「下総国千葉郡清地荘本郷素加天王神社」永正5年(1860)中須賀家文書)

・高津(八千代市)には時平の娘が住み着いたといわれ、藤原時平に関する伝承が多く伝わる。付近には時平神社が集まり、萱田、大和田、小板橋などに祀られている。藤原一族の荘園があったともいわれ、三山に家族一同が集まることが祭りの始まりとされる。このため七年祭りに参加する九社には、それぞれ役割が定められている。

(『船橋市史民俗・文化財編』)

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.4)

丑年・未年(7年に1度)~江戸時代の三山の七年祭り(1)

関東が戦国時代に入ると千葉一族の間でも内乱が起こり、祭りの記録は一時途絶えます。1590年には豊臣秀吉が小田原城を攻め、千葉本宗家は北条氏とともに滅亡します。その後、江戸に幕府が開かれて世の中が安定すると、江戸時代中ごろから再び祭りが行われるようになります。「素加天王社傳記」によると、現在のような7年に1度の祭礼が始まったのは享保12未年(1727)からです。

<御磯出平産神事>

古くは11月17日の神事であった「御磯出平産神事」が、享保12未年(1727)9月から7年に一度の祭礼となる。

【8月13日】

三山大明神の神前で馬加、畑、武石と共に、祭礼の日を占い定める神楽の神事が行われる。

【9月16日】

三山、武石、畑、馬加の神輿が巡行し、地踊りや狂言も行われる。三山村入口の芝地「神事揃」という場所に、4社の神輿が集まる。

【同日夜】

三山、武石、畑の神輿が、馬加の神社に集まり一泊する。弓、太刀、戈、榊、神馬の行列で須賀の磯辺へ神幸し、三山、武石、畑3社の神輿が、葉付きの竹で結った竹垣の中に安置される。盥、手桶、柄杓、むしろなどを並べて子守平産の神事を行い、この夜誕生した御子として三山大明神の神幣を馬加の神社に納める。

【9月17日】

武石、畑の祭事を馬加の神社で行い、続いて馬加町内を巡ってさまざまな舞踊の興行が行われる。

(史料「素加天王社傳記」享保17年(1732)中須賀家文書)

<七年祭り参加神社の変化>

享保12未年(1727)

三山、武石、畑、馬加4社の神輿が、三山村入口の芝地「神事揃」に集まる。夜、三山、武石、畑の神輿が馬加の神社に集まり、子守平産の神事を行う。(「素加天王社傳記」)→三山、武石、畑、馬加の4社が「三山の大祭」と「幕張の磯出大祭」に参加

文化14年(1817)

注連下21カ村[長作村・畑村・武石村・馬加村(現千葉市域・4)、藤崎村・実籾村・鷺沼村・久々田村・谷津村(現習志野市域・5)、田喜野井村・中野木村・飯山満村・坪井村・古和釜村・大穴村・楠ケ山村・八木ケ谷村(現船橋市域・8)、麦丸村・萱田村・大和田村・高津村(現八千代市域・4)]が、二宮大明神祭礼にあたって神輿や幣帛、練り物などを差し出すこと、注連下同士で喧嘩をしないことなどを申し合せる。二宮神社神主あてに21カ村の名主、神主が連名で「一札之事」を提出する。(文化14年「御本所御用并社用留」『習志野市史第三巻資料編2.』)→注連下21カ村が「三山の大祭」に参加

享保12未年(1727)には三山村入口の芝地「神事揃」に三山、武石、畑、馬加4社の神輿が集まり、夜になると4社がそのまま馬加の神社で行われる子守平産の神事に参加しています。つまり、「三山の大祭」と「幕張の磯出大祭」に参加するのは4社で、この年から7年に一度の祭礼となります。90年後の文化14年(1817)になると、二宮神社の注連下二十一村が二宮大明神祭礼に参加しており、江戸時代後半には安産御礼の「三山の大祭」が盛大に行われたことがわかります。夜の「幕張の磯出大祭」には享保12年と同じように三山、武石、畑、馬加の4社が参加しており、大きな変化は見られなかったようです。

<安産御礼大祭と磯出式の位置づけ>

安産御礼大祭(「三山の大祭」)磯出式(「幕張の磯出大祭」)

文化14年:二宮大明神をお迎えする式:二宮大明神を馬加磯辺までお遷しする行事

文政6年:二宮大明神をお迎えする式:関連の記述なし

文政12年:二宮大明神をお迎えする式:関連の記述なし

天保6年:二宮大明神へ参詣する式:関連の記述なし

天保12年:二宮大明神へ参詣する式:関連の記述なし

(「神主日記」中須賀家文書)

「神主日記」は文化14年(1817)から弘化3年(1846)までの30年間、幕張子守神社の神官が3代にわたり神社での出来事を書き記した日記です。「神主日記」を見ると、文化14年の安産御礼大祭は「二宮神社をお迎えする式」、磯出式は「二宮神社を馬加の磯辺にお遷しする行事」と記されています。日記の記述を見る限りでは、子守神社を中心に祭りが進められている様子がうかがえます。その後の記述では、天保6年以降の安産御礼大祭は「二宮神社へ参詣する式」となっています。磯出式については文政6年以降、子守神社の立場を表わす記述が見られなくなります。江戸時代後半のわずか30年の間でも、七年祭りにおける二宮神社と子守神社の立ち位置の明らかな変化を読みとることができます。

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.5)

丑年・未年(7年に1度)~江戸時代の三山の七年祭り(2)

江戸時代の七年祭りについて「神主日記」の中には、文化14(1817)丑年9月16日、文政6(1823)未年9月16日、文政12(1829)丑年9月16日、11月23日、天保6(1835)未年9月18日、天保12(1841)丑年9月16日の5回の記述が見られます。文政12年は2回に分けて行われていますが、これは9月16日に行われた「神揃の祭」と「昇殿参拝の祭」のときに、畑村と大和田村のけんかがあったためです。このときに神輿が打ち破られ、子安神社が参加する夜の「磯出祭」は延期となり、日を改めて11月23日に行われます。天保6年の記述は5回の中で最も詳細に記されているので、江戸時代の七年祭りのようすがよくわかります。

<天保6年の七年祭り>

天保6年(1835)

8月13日:二宮大明神で湯立神楽があり、祭礼は9月18日に決まる。花相撲が行われ、東寺山村、西寺山村、殿台村、萩台村から大々御神楽講40人余りの参詣がある。

9月14日:当社の神輿を新たに造る。8月10日小伝馬町1丁目の三浦屋新吉に頼んだところ、このたび出来上がり、下宿寅蔵の持ち船に積んで運んできた。祭礼の山車も一緒に船に積んできた。

磯出御祭礼のための道普請が、村役人中の監督と世話で行われる。御旅所の竹垣は10間に5間、四方に門があり、南北の門は2間、東西の門は9尺である。門それぞれに注連縄を張り、葉付きの竹と榊を立て、四手を付ける。4社の御神輿を安置するところには芝の塊を畳み、高さは3尺くらいである。

9月18日:7年に一度の磯出御祭礼で、二宮大明神へ参詣する式は先年のように行われる。神主、東医寺は馬に乗り、名主源内は参詣せず、弥左衛門は歩きである。四ツ半時(11時)から囃子を出し、七ツ時(16時)二宮大明神の広前へ参詣、拝礼して七ツ半(17時)過ぎに帰宅する。

同夜:磯出安産神事の祭式が行われる。当鎮守磯出本社安産神子守大明神の御神輿は、角の惣助前で待機する。子の中刻(23時40分)頃子安大明神のお出があり、下刻(0時20分)頃二宮大明神、三代王神御神輿のお出がある。これらの村々から来た囃子、笛太鼓が賑やかである。大須加の磯辺につくられた竹垣の内へ一同が行幸し、暫く安居する。手桶、柄杓、盥、蓙、蓆を敷いて御神酒、御飯を奉り、「天下泰平、五穀成就、御地頭所長久、氏子繁栄にして万民安産なし、子孫永久」を祈る安産神事を行う。馬加村、三山村、畑村、武石村、実籾村、飯山満村の神主と東医寺が、村々の御神輿の前で奉幣や祝詞行事を行うことは先例のとおりである。武石村、畑村、三山村、藤崎村、田木ノ井村の役人と氏子中、近郷からの参詣者が多く集まり、実に賑やかである。門前には神燈が掲げられ、空は晴れて月は明るく、白昼のようである。御飯は名主源内方で炊き、新田の又右衛門もあげる。神供は当神主から村々へ配られる。信心の者より安産のお守りとして、全部で135本柄杓があげられる。名主源内の妻みわ女は御神酒を一荷あげる。丑の下刻(2時20分)に安産の祭式が済み、村々の御神輿が還御する。

9月19日:安産神事から下げた供物は、神主より村々へ配られる。畑村、武石村、三山村は神主家へお持ちし、藤崎村、田木ノ井村は名主家へお持ちする。畑村の伊原氏へ盥、武石村の小川氏へ手桶をお持ちするのは先例のとおりである。信心の者があげた柄杓には「磯出本社安産神子守大明神」の札を張り、それぞれに返される。新田から下宿まで山車を曳き、花流しである。提燈6張、蝋燭24、20挺、16、12挺、半紙2帖は氏子中。

9月22日:磯出安産神事の際、二宮大明神神主から当御社へ幣帛が捧げられ、当神主が拝受して本殿へ納め置くことは、旧例のとおりである。

(「神主日記」中須賀家文書)

天保6年の七年祭りでは二宮神社の神主が事前に地頭所に願い出て許可を受け、例年通り無事に祭礼を終えています。(「八千代市の歴史資料編4.」)祭りに際してこのような許可が必要になった背景には、幕藩体制の建て直しのために江戸幕府が実施した引き締め政策の影響があります。幕府は文化2年(1805)に関東取締出役を設置し、文政10年(1827)には関東全域の取り締まり強化のために、寄場組合を置いて文政改革を行います。関東取締出役は八州廻りともいわれ、勘定奉行の支配下に置かれました。代官の手付、手代の中から選任された役人が警察権を行使し、関東の治安を維持強化するために天領、私領を監視しました。その権威は「泣く子もだまる」といわれたほどです。このような状況の中で祭礼を恙なく行うために、地頭所の許可を得るという形がとられたようです。

天保12年(1841)には、幕府の老中水野忠邦による天保の改革(1841.9~1843.5)が始まります。この改革では、きびしい倹約令、出版風俗の取り締まり、株仲間の解散、農村から江戸への出稼ぎ農民の帰村、江戸・大坂周辺を幕府領にするなどの政策が打ち出されます。厳しい引き締め政策のもとで行われた天保12年の「昇殿参拝」は、「当村行列幣帛鉾斗也、外村々も御改革御趣意尓より囃出し物等なし」と神主日記に記されています。年々盛大になっていた「神揃の祭」「昇殿参拝の祭」は、改革の影響で寂しい祭りになったようです。

しかし、夜の「磯出祭」は例年通りに行われており、神事としての位置づけがなされていたことがうかがえます。「磯出祭」では氏子が柄杓を奉納しますが、柄杓は安産のお守りとされ、子守神社の札を貼って奉納者に返されます。文化14年から天保12年までの記録を見ると、柄杓の奉納数は15本(文化14年)、43本(文政6年)、77本(文政12年)、135本(天保6年)と年を追うごとに増え、天保12年には最多の218本となります。奉納の範囲も文化14年は現千葉市域のみですが、その後は現習志野市域、船橋市域へと広がり、さらに現東京都、茨城県にもおよんでいます。

七年祭りが終わると9月25日から10月9日にかけて、安産の御札や御神供の腹帯が子守神社から周辺の村々に配られます。その範囲は現千葉市、八千代市、佐倉市、習志野市、船橋市の63ヵ村・3ヵ寺領にわたっています。配札を受けると村々では、子守神社への御初穂を納めています。奉納された柄杓数の増加や配札が行われた多くの村々からも、江戸時代の後半になると、七年祭りに対する安産信仰は広い範囲におよんでいたことがわかります。

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.6)

丑年・未年(7年に1度)~明治から昭和にかけての七年祭り

<明治以降の七年祭り>

明治40未年(1907)12月10.11日

大正2丑年(1913)11月25.26日

大正8未年(1919)11月25.26日

大正14丑年(1925)11月20.21日

昭和6未年(1931)11月22.23日

(『八千代市の歴史通史編』『船橋市史民俗・文化財編』)

<近年の七年祭りの変遷>

昭和12丑年(1937) 11月21日

すべての神輿が三山の神揃場に揃うまで待つ。

菊田神社(午後1時)、八王子神社(午後1時20分)、 高津比咩神社(午後1時40分)、時平神社(午後2時)、大原大宮神社(午後2時20分)、三代王神社(午後2時40分)、子安神社(午後3時)、子守神社(午後3時20分)の順に、20分ずつ間をおいて二宮神社に昇殿参拝する。

午後7時、二宮神社神輿が磯出式に出発する。

11月22日

午前2時~3時、幕張の浜で磯出式祭典が行われる。

昭和15辰年(1940) 11月12日 紀元二千六百年を記念して、初めて神輿の臨時渡御が行われる。

昭和18未年(1943) 11月21日 戦時下のため神輿は出さず、神幣(唐櫃)のみの神霊渡御となる。

昭和21戌年(1946) 11月15.16日 昭和21年11月3日の日本国憲法公布を祝い、二度目の神輿の臨時渡御が行われる。

昭和24丑年(1949) 11月21日 戦後の復興期でもあり、多数決で神幣渡御ではなく神輿渡御に決定する。

昭和30未年(1955) 11月20日 神揃場への神輿集合時刻が正午から午後1時になり、二宮神社への神輿渡御も1時間遅れとなる。献幣式が二宮神社拝殿から神揃場に変わり、各社の神輿は献幣式を終えると、順次二宮神社へ向かう。比較的小さい神輿が二宮神社拝殿内に乱入する。

昭和36丑年(1961) 11月23日 警察署への申請が必要となり、船橋、習志野、千葉の警察署から基本方針が示される。

昭和42未年(1967) 11月3日 七年祭りはこれ以降、11月3日に定着する。さまざまな条件付きで、警察署から国道の使用許可がおりる。

昭和48丑年(1973) 11月3日 二宮神社七年祭調査団が組織され、民俗調査が行われる。調査結果は詳細な記録として残される。

(『民俗調査報告書 三山の七年祭―二宮神社式年大祭―』昭和50年発行 千葉市教育委員会)

七年祭りは昭和36年まで、11月の後半に行われています。11月23日はかつて新嘗祭といわれ、新穀に感謝する祭祀が宮中で行われます。秋の収穫期に七年祭りが行わる背景には、五穀豊穣と安産祈願の共通性があると思われます。日待を祝うハレの日の行事は秋の収穫を済ませ、麦播きなどの農作業も一段落したところで、収穫に感謝して行われます。

昭和期の七年祭りのようすは、「三山の七年祭―二宮神社式年大祭―」の記述からその変遷を読み取ることができます。この中の「昭和十二年大祭資料」には、「昭和十二年丑年の大祭執行後、次回に引き継ぐための記録」として、明治40年以降引き継いできた記録の書き写しがあります。これによると明治末から昭和初期にかけては、ほぼ同じようなかたちで祭りが行われていることがわかります。紀元2600年にあたる昭和15年には、初めて二宮神社の神輿の臨時渡御が行われます。七年祭り以外では担がない二宮神社の神輿を担いで、三山、藤崎、田喜野井の3区で小祭が行われます。昭和18年は戦時下で、戦況悪化に伴う日常生活の統制もあり、神輿を出さずに神幣のみの渡御となります。

戦後は昭和21年に日本国憲法の公布を祝い、2度目の臨時大祭が行われます。昭和24年は戦後の復興期でもあり、議論の末、通常通り神輿を担いでの七年祭りが行われます。昭和30年になると七年祭りの内容に大きな変化が生じ、次の3点が変更されます。

1.神揃場への集合時間が正午から午後1時になり、二宮神社への神輿渡御も1時間遅れとなる。

2.千葉県神社庁の献幣使による献幣の儀が、二宮神社拝殿から神揃場に変わる。神揃場での献幣式を終えると、各社の神輿は順次二宮神社に向けて出発するため、9社の神輿がすべて神揃場に揃うことはなくなる。

3.最初に比較的小さい神社の神輿が二宮神社の拝殿内に乱入すると、他の神社の神輿も拝殿への参入を黙認される。現在は拝殿の入口で待機する子守神社を除く、7社の神輿が拝殿に入ってお祓いを受ける。

昭和36年になると神輿の移動に車を使うようになりますが、その背景には車社会の到来にともなう交通規制、若者の参加減少による舁夫の不足という問題があります。この年には警察署への申請が必要となり、船橋、習志野、千葉の警察署から以下の基本方針が示されます。

1.神輿渡御の際は国道を縦断せず、神輿を車載して運ぶ。

2.神輿渡御の際は一時的に国道の交通を止め、混雑をさけるため神輿は二社ごとに式場へ入場する。

3.磯出式終了後は海岸道路へ迂回する。

当日は明け方4時過ぎで車の往来が少なかったこともあり、神輿の渡御は従来通り行われます。昭和42年には二宮神社大祭合同準備会で11月3日の大祭案が出され、これ以降は11月3日の大祭が定着します。警察署への届出も厳しくなり、次の4点を確認した誓約書を提出しています。

1.飲酒した者は参加させない。

2.交通上の危険箇所や主要交差点には、主催者側で交通整理員を配置する。

3.一般交通車両に進路を譲る。

4.警察官の指示に従う。

昭和32年に幕張海岸の埋め立てが始まり、その後埋め立てがさらに拡大すると、磯出祭を行う場所の確保も大きな問題となります。このような状況を受けて、昭和48年に二宮神社七年祭調査団が組織され、大規模な民俗調査が行われます。調査結果は詳細な記録として残され、『民俗調査報告書 三山の七年祭―二宮神社式年大祭―』、『民俗調査報告書 三山の七年祭―二宮神社式年大祭―≪記録編》』が刊行されます。

下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.7)

丑年・未年(7年に1度)~七年祭り見学のポイント

来年は丑年、いよいよ七年祭りの年を迎えます。新型コロナ禍が収束して無事に七年祭りが開催できることを祈りつつ、見学する上でのポイントをいくつかあげておきます。

ポイント1.<参加神社9社の御神紋と祭半纏>

七年祭り参加神社の神輿を見分けるには、9社の御神紋や担ぎ手の着用する祭半纏の文字が参考になります。神輿や社名旗などにつけられている御神紋は、それぞれの神社の由来を表しています。二宮神社、子安神社、子守神社、三代王神社は月星紋の御神紋を用いています。千葉氏一門の家紋である月星紋にはいくつかの種類があり、本家と分家では少しずつ違いが見られます。千葉本家はかつて月星十曜紋を用いていたようですが、子守神社では千葉本宗家と同じ御神紋を用いています。七年祭りの起源をたどると、月星紋を用いた4社と千葉氏との関係を伺い知ることができます。

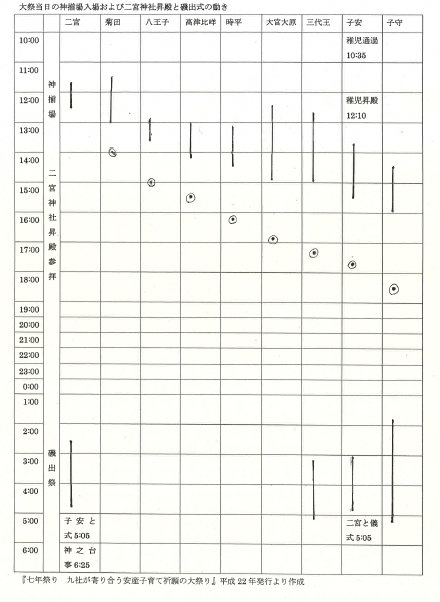

ポイント2.<参加神社9社の大祭当日の動き>

七年祭りは2日間かけて行われ、祭りの会場も三山の神揃場、二宮神社の社殿、幕張の磯出式場と3カ所に分かれています。「大祭当日の神揃場入場および二宮神社昇殿と磯出式の動き」の一覧表を参考にして、いつ、どこへ行き、どの神社の神輿を見るか決めて計画を立てるのも一つの方法です。七年に一度の祭りなので見逃すことがないように、祭りの見せ場を確認して見学するのがお薦めです。

ポイント3.<参加神社9社の大祭から花流しまで>

<七年祭り参加神社の日程概要>

| 七年祭りの準備 | 安産御礼大祭(11月22日) | 磯出式(11月22日~23日) | 花流し(11月23日~24日) | |

| 二宮神社 | 神揃場の桟敷席設置・矢来組み(11月8日) 神揃場のツカツミ(11月15日)・オツカお祓い(18日) 神輿と山車の準備・御霊遷し・鷺沼での禊式(11月21日) |

献幣使の本殿到着→祭典執行(大祭の始まり)→発御式→神揃場→献幣式→二宮神社神輿の御仮屋安置→神輿の磯出祭発御 | 大宮大原神社→武石の宿→幕張の宿→磯出御旅所→式典執行→二宮神社と子安神社の儀式→菊田神社金棒の出迎え→神之台の神事 | 花流し(11月23日) 神之台→二宮神社→御霊遷し |

| 菊田神社 | 御神璽遷座式(御霊遷し)・山車と神輿の準備・勢揃式・神輿の神之台渡御(11月21日) | 神輿の神社発御→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→神社還御 | 金棒が神之台で二宮神社の神輿出迎え→二宮神社一行を接待 | 花流し(1日目) 神社発御→御仮屋着 花流し(2日目) 御仮屋→御霊遷し |

| 八王子神社 | 神輿準備・勢揃式・御霊遷し・演芸(11月21日) | 出発式→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→神社還御 | 花流し(1日目) 神社発御→神社着 花流し(2日目) 神社発御→御霊遷し |

|

| 高津比咩神社 | 屋台と神輿の準備・勢揃式・御霊遷し(11月21日) | 出発式→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→神社還御 | 昇殿後社殿を回る→二宮神社神輿の磯出式発御を見送る | 花流し(11月23日) 神社発御→御霊遷し |

| 時平神社 | 大和田(山車)と萱田町(神輿)の準備・大和田(山車)が萱田町に到着・勢揃式・御霊遷し・大和田の見送り(11月21日) | 大和田(山車)の萱田町集合→発御→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→神社還御 | 花流し(11月23日) 大和田(山車)の発御・萱田町(神輿)の発御→山車と神輿の交わし→御霊遷し |

|

| 大宮大原神社 | 神輿と屋台の準備・勢揃式・御霊遷し(11月21日) | 発御→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→神社還御 | 二宮神社神輿の出迎え→磯出式に向かう二宮神社神輿を接待 | 花流し(11月23日) 神社発御→御霊遷し |

| 三代王神社 | 神輿準備・勢揃式・御霊遷し(11月21日) | 発御→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→磯出式まで武石の宿に待機 | 武石の宿発御→幕張の宿→磯出御旅所→式典執行→武石の宿着御 | 花流し(11月23日) 宿発御→御霊遷し(24日ワラジヌキ) |

| 子安神社 | 神輿と山車の準備・御霊遷し(11月20日) 屋台の車造り・勢揃式・稚児の子安神社参拝・両男女の車造り(11月21日) |

出御→検見川神社での御迎式→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→磯出式まで武石の宿に待機 | 武石の宿発御→幕張の宿→磯出御旅所→式典執行→二宮神社と子安神社の儀式→神社還御 | (11月23日)稚児休養のため休み 花流し(11月24日) 神社発御→御霊遷し |

| 子守神社 | 磯出式場の矢来組み(11月15日) 各準備(11月21日) |

神輿準備→御霊遷し→出御→神揃場→献幣式→二宮神社昇殿→神社還御 | [磯出式準備] 3社神輿の出迎え→神社出御→磯出御旅所→式典執行→神社還御 |

花流し(11月23日) 神社出御→女金棒の参加→稚児の合流→金棒と稚児の解散→御霊遷し |

『七年祭り 九社が寄り合う安産子育て祈願の大祭り』平成22年発行より

「七年祭り参加神社の日程概要」は、七年祭りに参加する9社で行われる神事をまとめたものです。大祭だけでなく、その前後に地元の神社で行われる祭礼関連の神事や花流しなど、いろいろな神社に足を運んで七年に一度の大祭を楽しんでください。

|

参考文献一覽 |

亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.1)

郷土史家の和田茂右衛門氏は千葉市域に残る史料収集および調査活動のフロンティアであり、和田氏が影写した史料や執筆した原稿などは、現在、千葉市立郷土博物館に保管されています。その史料群の中から、千葉市立郷土博物館のある亥鼻周辺について紹介します。

<亥鼻神明社>

和田氏の収集史料のなかに「千葉亥鼻神明社境内の由来について」と題した、古老からの聞き書きを記した原稿があります。史料には「大蔵省に提出せる社領(境内地)拂下書に添付せる証言書 証言者亥鼻町一番地山谷藤三郎石材店の老母山谷とせ刀自八十六才 時昭和二十五年」という添書があります。山谷とせ氏は幕末の元治元年(1864)生まれで、先祖(祖父や父母)から代々口碑で謂い伝えてきた由来を受け継いできました。ここではその概要について紹介します。

まず、神明社領を含む亥鼻山一帯が亥鼻公園として整備され、現在に至る経過が明らかになる記述を史料から

紹介します。

|

「陵(丘)は元は広い地域が佐倉藩堀田侯領であったのを民間へ下附され、市場町の人達三名に管理をさせ、外七名には世話掛を申し付けられ、明治七年(1874)頃の事と思う。維新以来から今日に至るまで存置を見たものと信じます。而して、此処は清浄な地域の為め境内を拡張した上、祠を祀られてあることを謂い伝へてあったのです。此の丘の全部が官有地であったのを、明治初年(七年頃)土地の改正が施行されて、地権を民間に与えられ所有権を許され、(中略)現市場町、亥鼻町の氏神と崇め奉られて居た次第です。 |

次に、亥鼻神明社の来歴が明らかになる記述を紹介します。

|

「千葉始って以来の神社であるという事ですが、千葉では(式内社の)御神明社が最古で、院内の香取神社と此の亥鼻神明社が、是れに次ぐ古い御宮と申されて居るのです。 |

最後に、神明社に関する文献史料については、次のような記述が見られます。

|

「千葉は度々大火がありし上、今度の空襲(昭和二十年六月(七月か)七日)で市街の中心全土が焼失してしまい、神社や仏閣其の文献などは一葉もなきまでに焼かれて、此の遺跡のみ残りて、それを語るすべもなき有様です。」(「大蔵省に提出せる社領(境内地)拂下書」の記述より) |

以上が山谷とせ氏が語る、神明社の由来です。祖父からの口碑は江戸時代末、19世紀中頃のようすを伝えていると思われ、文献史料が存在しない中で、貴重な証言といえます。

<亥鼻神明社の鳥居と社殿・石碑「史跡猪鼻城趾」・亥鼻神明社に残る石垣>

|

|

|

|

<亥鼻神明社に関係の深い地名>

亥鼻町(いのはなちょう)

|

「相馬日記に「千葉に亥鼻と云ふ山あり、池などの上に崎のさしいでたる故の名にや云々」とあります。こんな処から名付けられた山の名を取って、町名としたものと思われます。大治元年(1126)千葉介常重が、平忠常の造られた城地を修理して、居城と定めた千葉城の城跡に出来た町で、昭和十一年の千葉市の町名改正時に発足した新町名です。町内に千葉城跡、七天王があります。」(『千葉市の町名』より) |

市場町(いちばちょう)

|

「千学集という本に「大治元年(1126)千葉介常胤が千葉を取立てた時河向を市場となす」とあって、千葉家の城下町時代、市場が開かれた名残りの町名だと思われます。この町には昔を語る古蹟が多く、池田橋池田坂、お茶の水、羽衣松、現在は暗渠になりましたが、丹後堰、胤重寺のいぼとり地蔵、戸塚彦介の墓などがあります。」(『千葉市の町名』より) |

本町三丁目(ほんちょうさんちょうめ)

|

「本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目は明治末期までは、千葉の繁盛の地でした。千葉盛衰記、千学集などの古い本によると「表千軒裏千軒」と書かれて居り、文化文政頃に歌われたと云う町名歌込大津絵節に「表三丁裏三丁」とあって、又天明七年(1787)千葉の米屋うちこわし事件の時、うちこわされた家々の内に、表上町所左衛門、今湯屋万右衛門とあり、又同事件の「御仕置帳」に「千葉仲町六右衛門江申渡事」とあって、この仲町は六右衛門家の位置から考えて、表仲町の略かと考えられます。明治五年の壬申戸籍によれば、本上町、本仲町、本下町となって居りますことから考えて、古くは表町と呼ばれて、三町に分れておらず、戸数が増加して来たので、三町に分町して、表上町、表仲町、表下町となり、それが本上町、本仲町、本下町と変って来て、明治廿一年(1888)町村改正の時本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目と改め、今日にいたったと推定出来ます。」(『千葉市の町名』より) |

千葉寺町(ちばでらちょう)

|

「町内にある千葉寺は、和銅二年(709)行基菩薩巡錫の途次、此の地で瑞蓮を感じて、十一面観世音を刻んで祀られたのが創めだと伝えています。延宝二年(1674)の水戸光圀の『甲寅紀行』には、「住僧がいはく昔此の地に千葉(せんよう)の蓮花から取って、寺名として千葉寺(せんようじ)と名付けたと古老から聞いています。又現住職も千葉寺(せんようじ)と読むのが正しい読み方だと話されていました。 |

千葉常重が大椎から亥鼻に本拠地を移してから900年余りが過ぎ、2026年は千葉開府九百年の年といわれます。常重の後継者である千葉常胤は、亥鼻山を中心とする街づくりを進めたため、その周辺には千葉氏と関係の深い地名が随所に見られます。千葉氏以前からの由緒ある地名「千葉寺」が、「せんようじ」から「ちばでら」に変わるなど、千葉氏が影響を与えたといわれる地名もあります。千葉氏との関わりは、現在に残る伝承とも結びついており、亥鼻山周辺が千葉氏とともに歩んできた歴史を物語っています。明治以降は明治21年(1888)の町村改正、昭和11年(1936)の町名改正で町の呼称も大きく変わりましたが、町名の変遷は町の歴史を知る上で貴重な資料といえます。

亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.2)

亥鼻神明社に続いて、亥鼻山参道入口の位置にあったといわれるお茶の水について紹介します。

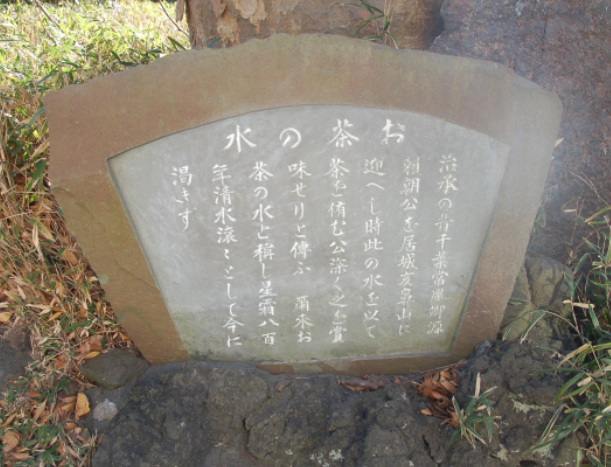

<お茶の水>

「お茶の水」はかつて市場町の亥鼻山の山裾に湧出していた泉で、そばに不動尊が祀られていることから「不動の滝」とも呼ばれます。泉の脇には石碑があり、千葉常胤がこの泉を汲んで、茶をたてて源頼朝に勧めたことから名付けられたと、その由来が記されています。石碑には、次のように刻まれています。

| 「治承の昔千葉常胤卿源 頼朝公を居城亥鼻山に 迎へし時此の水を以て 茶を侑む公深く之を賞 味せりと傳ふ 爾來お 茶の水と稱し星霜八百 年清水滾々として今に 渇きず」 (「お茶の水」の石碑より) |

|

和田氏はお茶の水について、『千葉大系図』の平良文の子、忠頼の項に記された次のような説を紹介しています。

|

「延長八年(930)庚寅六月十八日。誕生三於二下総国千葉郡千葉郷一也。於二此所一忽水湧出。以二此水一為二生湯一矣。後世号湯花水。」<※数字は返り点>と書かれています。「後世、湯花水と号す」とありますが、亥鼻山の山裾から湧き出したから亥鼻山水、それが訛って湯花水(ゆのはなみず)と称したか、湧出した水があたたかであったから湯花水となったか、あるいは水の流れの底に温泉の湯花に似た白い沈殿物が出ているので、一種の鉱泉ではなかったかと思われます。それが温泉水、湯の花と呼ばれたか、また生湯水(うぶゆみず)とも呼ばれたものでしょうか。」(『社寺よりみた千葉の歴史』より) |

また、和田氏は延宝二年(1674)水戸光圀の手記『甲寅紀行』の記述を引用して、家康伝説についても次のように延べています。

|

「古城の山根に水あり、東照宮お茶の水と云ひ伝う、右の方松木あり、東照宮御旅館の跡なりと云ふ」とあります。その他の古書にも同様の権現様お茶の水とあります。光圀の旅行は、慶長十九年(1614)に家康が当地を通行後の六十年に相当しますので、かなり真実が伝えられているものと思われます。」(『社寺よりみた千葉の歴史』より) |

泉のそばにある小祠には石仏の不動尊が祀られており、そのなかの一基には「寛保三亥年(1743)十一月」の銘があります。和田氏は不動尊と妙見寺祭礼との関連について、土地の古老の話をもとに次のように紹介しています。

|

「昔、妙見寺門前の祭事に奉仕する人々は、八月十六日の未明寒川浦の妙見洲にはいって塩垢離と称して、みそぎを行し、帰りにお茶の水の不動尊に参詣して、祭事に参加した習慣があったそうです。今は塩垢離だけを残して、不動様に参詣する者はなくなりました。また、宇那谷村、横戸村、勝田村方面では、その年新盆のあった家では、千葉の妙見様の祭礼に参詣にきて、必ずこの不動様に参詣してから妙見様に参詣する風習が残っています。 |

お茶の水と石碑「お茶の水」・不動尊・「寛保三亥年(1743)十一月」銘のある不動尊

|

|

|

亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.3)

次に、山谷とせ氏の口碑にある、千葉で最も古い神社とされる神明神社について紹介します。

<神明神社>

神明町にある神明神社の祭神は、天照大神です。和田氏は、寒川村指出帳に記載されている伊勢明神が、神明神社ではないかとしています。延享三寅年(1746)二月「下総国千葉郡寒川村指出帳」には、次のような記載が見られます。

「一 宮三社 伊勢明神

白幡大明神

瀧蔵権現

一 宮壱社 伊勢明神」(延享三寅年(1746)二月「下総国千葉郡寒川村指出帳」より)

和田氏は宮三社の最初にある伊勢明神を、神明神社に比定しています。

また、和田氏は伴信友の『社名帳考証』に見られる、次のような記述を紹介しています。

|

「千葉郡寒川村ノ属邑寒川新田ト云フ処ニ古社アリテ今ハ神明ト称スレドモ式内寒川神社也村人ノ中ニテ鎰取ト云フテ撰定テ神事ニ預ル神体ハ所謂御幣ニテ祭日ニ新ニ調ヘテ田物ハ海ノ沖ヘ持出テ流ス也(中略)寒川ノ本村ニモ神明宮アレドソハ新田ナルヲ後ニ勧請シ祭レルナリトゾ」(『社寺よりみた千葉の歴史』より) |

『社名帳考証』の記述から、寒川新田の神明と称する古社は式内寒川神社であり、寒川の本村にある神明宮は新田から勧請したことがわかります。

寒川町にある寒川神社の祭神は天照皇大神、脇柱が寒川比古命、寒川比売命で三神を祀っています。江戸時代には神明社あるいは伊勢明神と称し、明治元年(1868)に寒川神社と改めました。神社奥殿には桐材漆塗の獅子頭が祀られており、文明十三年(1481)の朱墨銘があります。

和田氏は寒川神社について、次のように述べています。

|

「当社の霊験灼然たることは、往昔、海上往来の船が当社沖にさしかかれば、礼帆(れいはん)といって帆をなかば下げて航行し、また、社前を乗馬にて通行する者は必ず下馬して、敬意を表するを常としたということからもわかります。伝承から考えて、本社は神明町の神明神社から勧請されたとみる意見が妥当だと考えられます。(中略)あるいは延喜式に載るところの寒川神社であるとする説もあります。」(『社寺よりみた千葉の歴史』より) |

<神明神社に関係の深い地名>

○神明町(しんめいちょう)

|

「古くは結城野と呼ばれ、新宿町の白幡神社は元は結城稲荷と称したと、古老は申しております。『千学集』には、「結城舟は天福元年(1233)七月二十日千葉時胤の時、妙見祭礼の御浜下りの送り舟として、結城の村長(むらおさ)の宍倉出雲守永鏡のため造らる」、又、村岡良弼は『千葉日記』の中で、「天正年間までは結城と称せし所なり」と書いて居り、又、『千学集』に「結城に神明の祠あり、式内の社ならん」ともあります。又、町内の神明神社の古い棟札を見るに、享保六辛丑年(1721)十月の伊勢神明宝殿の棟札には、「下総国千葉郡向寒川村惣氏子」とあって、享保十五庚戌年(1730)七月の棟札には、「向寒川村別当神明寺光明院」、宝暦五乙亥年(1755)七月の棟札裏面に、「大日本国三千百三十余座之内下総国千葉郡寒川之神社也、向寒川」とあります。 |

寒川町(さむがわまち)

|

「町名に付いて、色々の本からその記事を抜書してみると、「承平二年(932)平良文が常陸の国に兵を進めんとして、鎌倉稲村ヶ崎より乗船して、結城が浦へ上陸せんとせしも云々」と、千葉家益田系譜、『千葉盛衰記』に出ています。又、「治承四年(1180)源頼朝一党と此の地に足跡を印して、結城の野に白旗を立てる」とあって、今の新宿町の白幡神社がその古跡です。 |

8世紀の行基、10世紀の平良文、12世紀の源頼朝、千葉常重と千葉常胤、17世紀の徳川光圀、18世紀末から19世紀初の伊能忠敬など歴史上の人物の伝承や事跡に関係する地名、当時の出版物に登場する地名、寺社の文書や棟札に記された地名、古地図に書き込まれた地名、公文書に記載された地名など、さまざまな手掛かりを通して地名の変遷を知ることができます。地名は歴史の証人であり、そこには地域の歴史が写し出されています。

亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.4)

最後、亥鼻神明社とともに最古の神明神社に次いで古いとされる、香取神社について紹介します。

<香取神社>

院内町にある香取神社の祭神は経津主命です。仁和元年(885)9月25日村人により勧請され、この地に居を構えたと思われる中臣系の豪族、およびその隷属民の信仰を集めました。和田氏は香取神社について、寒川神社宮司の粟飯原家に伝わる『千葉妙見社元由』(延宝8年(1680)千葉妙見社神職粟飯原右京の署名あり)をもとに、次のように述べています。

|

『千葉妙見社元由』という縁起書をみると「妙見社神体倭文神鎮星」とあり、この倭文神はシドリノカミ、シズリノカミと呼んで、天羽槌雄命(あめのはづちおのみこと)、天建羽槌命(あめのたけはづちのかみ)と申し、機織の祖神にして、倭文(しどり)氏の遠祖です。(中略)初め星の宮といわれた伽藍山歓喜院または北斗山金剛授寺歓喜院も、香取神社の摂社として祀られたものではないかと考えられます。(『社寺よりみた千葉の歴史』より) |

また、和田氏は香取山について、土地の古老から聞いた話を次のように伝えています。

|

現在の千葉神社境内および字香取山の地を合わせて、その昔は香取山と呼ばれた。したがって、香取神社は千葉神社の地主の神であると考えられています。それで鳥居も香取神社の鳥居であるからと、千葉神社では通行しません。千葉神社の神輿は香取神社の前では対面して置かれ、ほかの社の前ではその社を背後にして置かれます。また、千葉神社の神輿は香取神社までは孔雀を付けずにゆき、この社で始めて孔雀をつけて渡御します。還るときもこの社で孔雀をとりはずし帰ります。これみな地主神に対する遠慮であるとしています。(『社寺よりみた千葉の歴史』より) |

<香取神社に関係の深い地名>

院内町(いんないちょう)

|

当町の妙見様、今の千葉神社の御祭礼場(大庭)院内公園の脇に祀られて居る香取神社は、仁和元年(885)九月土民によって勧請されて居ります。当町はその様に古い部落で、長保二庚子年(1000)九月平忠常の二男覚算が星の神、即ち妙見尊を祭ってからは、先の香取神社と星の神の門前部落として栄えて来ました。 |

寺社の門前に由来する地名には、その地に祀られる寺社の歴史が現われています。院内は以前の地名を門前と称していましたが、その名称は9世紀末に勧請された香取神社、10世紀末に祀られた星の妙見、その後千葉氏が院内に遷座した妙見尊へと引き継がれてきました。現在まで900年近く、絶えることなく続くといわれる千葉妙見の祭礼では、時の流れを越えて受け継がれているしきたりがあります。それは地主神である香取神社に対する遠慮といわれますが、そこに歴史の面白さを感じます。

亥鼻散策の最後に、当時の亥鼻山を中心とした陰陽道に基づいた都市計画について紹介して、本稿を終えたいと思います。

<猪鼻築城と神仏信仰>

山谷とせ氏の口碑のなかに、「常胤公は神仏に帰依信仰することが厚かったので、常に武運長久を祈り観音堂を城内に建立せられ、妙見尊を病院東裏七天王の森中に移し堀之内妙見と称し、更に是を院内の地を選び此処に鎮座され、神明社を此の丘陵の突端に勧請された」という口述があります。そこで最後に、千葉氏の神仏信仰について、武田宗久氏の『千葉市歴史散歩』から紹介します。

武田宗久氏は郷土史に造詣が深く、千葉市内に残る遺跡や文化財についての調査及び資料収集活動を永年にわたり続け、その成果が『千葉市歴史散歩』にまとめられました。この中の「猪鼻築城と都市計画」で、武田氏は千葉の守護神について次のように述べています。

|

千葉の守護神は曽場鷹大明神、堀内牛頭天王、結城の明神、御達報の稲荷大明神、千葉寺の竜蔵権現これ也。弓ぜん神と申すは妙見、八幡、摩利支天大菩薩これ也」(『千学集抄』)(中略)文中にある曽場鷹大明神、堀内牛頭天王、結城の明神、御達報の稲荷大明神、千葉寺の竜蔵権現、妙見、八幡、摩利支天大菩薩等の神仏はいずれもかなり古い時代に祀ったもので、恐らく、猪鼻築城と同時に行われた都市計画の中に繰込まれて次第に奉斎され、常重の子常胤の頃には前掲の諸社は存在したものと見做される。 |

亥鼻散策と称して、亥鼻神明社およびそれにまつわる千葉の古社について、和田茂右衛門氏の著述を引用して紹介しました。千葉市立郷土博物館がある亥鼻山を訪れる際、参考にしていただければ幸いです。

<参考文献>

『社寺よりみた千葉の歴史』昭和59年3月31日 千葉市教育委員会発行

(原著者和田茂右衛門、和田茂右衛門氏の草稿を千葉市史編纂委員会が校訂・編集した著書である)

「千葉亥鼻神明社境内由来」

(和田茂右衛門氏が亥鼻町一番地山谷藤三郎石材店の老母山谷とせ氏から聞き取りをした内容を記した原稿で、「大蔵省に提出せる社領(境内地)拂下書に添付せる証言書 証言者亥鼻町一番地山谷藤三郎石材店の老母山谷とせ刀自八十六才 時昭和二十五年」という添書がある)

『千葉市の町名』昭和42年

(和田茂右衛門氏が「千葉市政だより」の昭和39年(1964)五月号から3カ年にわたって連載した町名についての草稿をまとめたもので、千葉市内の町名の起源や移り変わりについて古文書や金石文の史料をもとに紹介した著書である)

『千葉市歴史散歩』平成6年3月31日 千葉市教育委員会生涯学習部文化課発行

(執筆者武田宗久、武田宗久氏が永年にわたる調査及び資料収集活動を通して草稿をまとめた著書である)

※『社寺よりみた千葉の歴史』『千葉市歴史散歩』は本館にて購入可能

さつまいも関連の書籍紹介 その1

当館では現在、政令市移行30周年記念・令和4年度企画展「甘藷先生の置き土産~青木昆陽と千葉のさつまいも~」の展示を開催しています。会期は10月16日(日曜日)までです。展示している書籍のなかで、江戸から明治時代にかけて出版されたさつまいも関連の書物について紹介します。青木敦書(あつのり)(昆陽)の『蕃藷考(ばんしょこう)』享保二十年(1735)、大蔵永常編輯の『日用助食 竈(かまど)の賑ひ 全』明治十八年(1885)版、珍古樓(ちんころう)主人(しゅじん)の『甘藷百珍』寛政元年(1789)、の3冊を取り上げます。

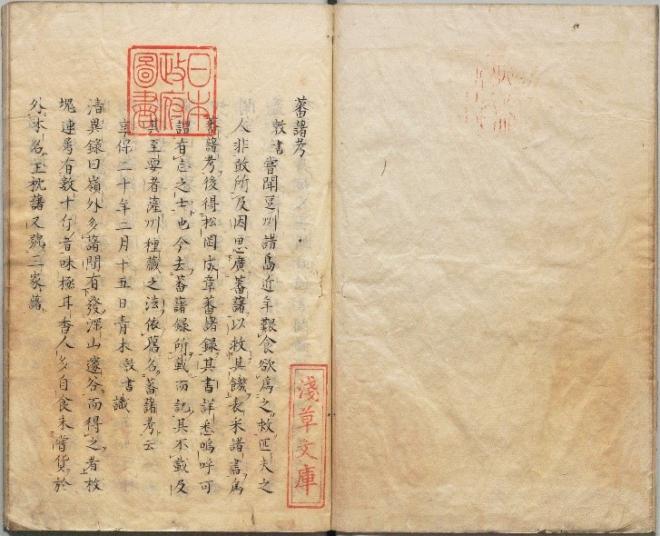

<『蕃藷考』青木敦書(昆陽) 享保二十年 国立公文書館蔵>

『蕃藷考』は、宮崎安貞の『農業全書』や中国の農業書をもとにして青木昆陽が著した書物です。さつまいもの有毒説を否定し、飢饉に備える救荒作物として有効である点を強調しています。享保の飢饉の後、江戸町奉行与力加藤又左衛門枝直が大岡忠相に青木昆陽を推挙したところ、青木昆陽は大岡忠相に『蕃藷考』を提出します。大岡忠相が徳川吉宗に『蕃藷考』を呈上すると、吉宗は『蕃藷考』を書き改めさせて昆陽記名の『薩摩芋効能書?(ならびに)作り様の傳』とし、享保二十年(1735)に幕府の公認で出版します。その後青木昆陽は明和六年(1769)に、『蕃藷考補』を著します。なお、「蕃藷」とは異国から来た芋、つまりさつまいも(甘藷)のことです。

『蕃署考』に記されたさつまいもの栽培方法

|

唐芋苗持様植付之次第 一琉球芋唐芋かつらの様子同樣ニ相見得申候 |

『蕃藷考』(国立国会図書館蔵) |

『蕃藷考』の栽培方法を要約すると、次のようになります。

| ・種芋は9~10月霜の降りないうちに長さ1尺4.5寸(42~45cm)程に切り、日当たりの良い所を深さ4.5寸(12~15cm)掘っていけ、7.8寸(21~24cm)土をかけておく。 翌年2~3月頃苗を植えて育て、4~5月上旬に植付ける。 ・1月末~2月初苗床に馬ふんを1尺(30cm)余り置き、苗芋を並べて馬ふんをかぶせ藁やあくたをかける。 ・芽が出たらあくたを取り、7.8寸(21~24cm)に伸びたら芽を欠いて植付ける。苗芋が厚く重なる時は芽が出たら別の所に移し、芽が3.4尺(91~121cm)に成長したら7.8寸~1尺(21~30cm)に切って植える。 ・芋は9~10月霜の降らないうちに掘る。 |

佐藤信淵は昆陽の栽培方法は関東で収穫できないと批判し、『草木六部耕法』でさつまいもの栽培方法を次のように記しています。

| ・温暖な所に苗代を作り、小屋を建て風通し良くする。菰藁で寒気を防ぎ施肥する。 ・正月上旬に種芋を植え、芋苗を育てる。 ・八十八夜過に畑を耕し、芋苗を植える。 ・蔓が長く伸びたら切り、土で覆って埋める。 |

薩摩の浪人織田玄林は安永年間(1772~79)に薩摩から来て、武石村に滞在して苗床を用いた栽培法を伝授したといわれ、武石の真蔵院には玄林夫妻の墓が残っています。

『蕃藷考補』に記されたさつまいもの効能

| 甘藷有十二勝收入多一也色白味甘諸土種中特為夐絶二也益人与薯蕷同功三也偏地傳生剪莖作種今歳一莖次年便可種數十畝四也枝葉附地隨節生根風雨不能侵損五也可當米穀凶年不能災六也可充?實七也可醸酒八也乾久收蔵屑之旋作餅餌勝用?密九也生熟皆可食十也用地少易於灌漑十一也春夏種初冬收入枝葉極盛草穢不容但須壅土不用鋤耘不妨農工十二也 |

青木昆陽は『蕃藷?』のなかで「甘藷は土地が瘠せていてもできる、味は甘い、米穀の代わりになる、食味は薯蕷のようである、一畝で数十石とれる、五穀に次ぐ、救荒作物となる、茎を折って地に挿すと根を張る」と述べています。『蕃署考補』では十二の勝れた点をあげています。「収量が多い、色が白く甘い、薯蕷のように体によい、茎を種にして翌年は数十畝とれる、茎が地につき根が生え風雨の害を受けない、凶年には米穀の代わりになる、祭祀の供え物になる、酒を醸造できる、乾して保存し餅になる、生でも煮ても食べられる、瘠せた土地でも作れる、春夏に植え初冬に収穫するが枝葉が繁茂し耕耘の必要がない」の十二ですが、最後の蝗(いなご)の被害についての記述はありません。

| 甘藷の救荒作物としての効能 | (意訳) |

|

「蕃薯に十三品勝たる効能あり」 第六ニ五穀のかはりになり飢饉の禍を免るゝ |

「蕃薯に十三の勝れた効能がある」 第一一畝に植えると数十石できる 第二色は美しく味は甘い 第三薯蕷(とろろいも)と同じように薬になる 第四茎を切り種にすると茎一筋で翌年は数百畝に植えられる 第五茎葉が地について根が生え暴風雨でも損なわれない 第六五穀(米、麦、粟、黍、豆)の代わりになり、飢饉の禍を免れる 第七神仏先祖に供えて慙(はじ)ることがない 第八ニ酒に造られる 第九粉にして餅になる 第十生でも煮ても食べられる 第十一土地を消耗せず利益が多くて作り易い 第十二春夏に植えて九十月に収穫する、茎葉が重なり雑草にも強く土をかけておけばできる 第十三蝗(いなご)の被害を受けない |

(註)一畝=1アール 一石=1,000合 五穀=米、麦、粟、黍、豆

『蕃署?』『蕃署考補』『昆陽先生甘藷の由来』(渋谷周蔵)をもとに、甘藷栽培の有用性について十三項目をあげています。

さつまいも関連の書籍紹介 その2

<大蔵永常編輯 『日用助食 竈の賑ひ 全』 書肆文海堂發兌 明治十八年八月上梓>

|

| 『日用助食 竈の賑ひ 全』 |

|

| 「さつまいもの皮をむく図」 |

|

| 「子どもが粥を食べる図」 |

『日用助食 竈の賑ひ 全』は大蔵永常が編集し、江戸時代後期に刊行された書物です。大蔵永常は江戸時代後期の農学者で、『広益国産考』、『農家益』、『農具便利論』など多くの書物を著しています。豊富な挿絵と具体的な記述で先進的な農業を紹介し、多くの人に読まれています。

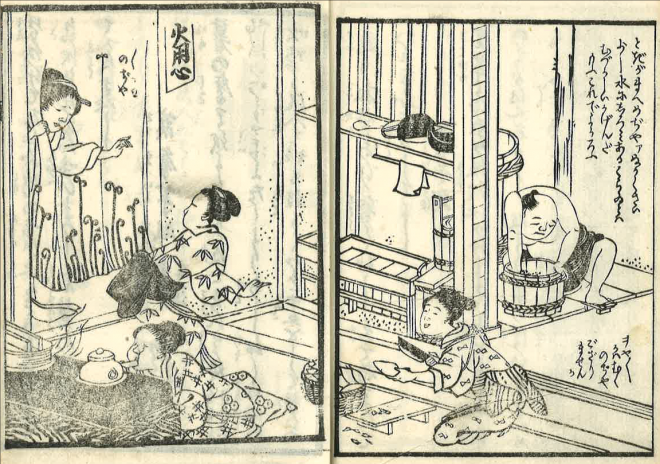

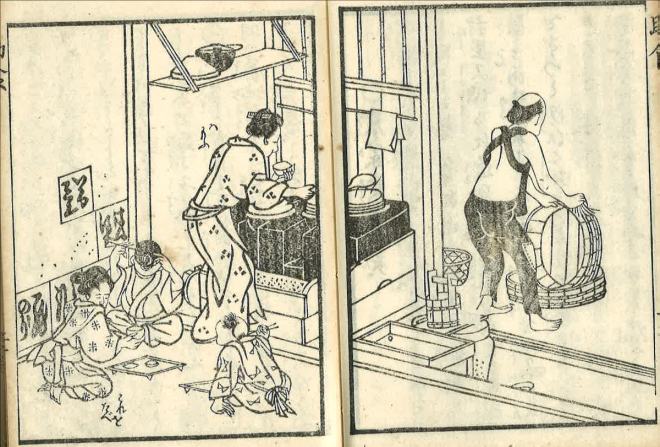

『竈の賑ひ』では飢饉で米価が高騰した時の対処法として、米に里芋や大根などを混ぜて分量を増す方法をあげています。米が不足した時の料理法として粥、団子汁、薩摩芋飯、薩摩芋茶粥、芋の葉飯など23品目を紹介しています。「さつまいもの皮をむく図」、「子どもが粥を食べる図」の2枚の図版があり、図のなかで解説を加えています。「さつまいもの皮をむく図」には竈の前で火吹を使う人、さつまいもを切る人、米を研ぐ人などが描かれ、当時の台所のようすがわかります。「子どもが粥を食べる図」には粥を炊いている人、粥をすする子どもが描かれています。企画展では『日用助食 竈の賑ひ 全』の書籍、「薩摩芋飯の調理法」の見開き、さつまいもの皮をむく図」のパネルを展示しています。

図版の翻刻

| 「さつまいもの皮をむく図」 | 「子どもが粥を食べる図」 |

| とぎがまへめぢやあぬかくさい 少し水にしろみおるくらゐとはむづかしいかげんだのふこれでよかろふ をや 〉(をや)かはむくのぢやござりませんか いえ 〉(いえ)くさりはかりとれと申つけました 火用心 をや 〉(をや)かはむくのぢやないそうだと |

きのふのちやがゆはごふぎによかつた けさのきらずめしははらがへらいでめうだ こんやはしらかゆかいもちやがゆかきらずだんごもまたしてみろ いもばかりだぞ いもはもふしまいだよ もふよくさめたこれをたべろ |

「さつまいもの皮をむく図」では、米の研ぎ加減やさつまいもは皮をむかずに腐ったところを除くなど、料理の下準備について解説を加えています。

「子どもが粥を食べる図」では、茶粥、きらず飯、きらずだんごなどの料理名が紹介されています。

『日用助食 竈(かまど)の賑(にぎは)ひ 全』大蔵永常編の翻刻序文

| 今年(ことし)氣候不順(きこうふじゆん)にして東北(とうほく)の國(くに) 不作(ふさく)し米價(べいか)貴(たふと)くにちように苦(くるしむ) 事を嘆(なげ)きて其助(そのたす)けともならんよし 女子(めこ)などにもわかりやすきやう書(かき)つづり 世(よ)に弘(ひろ)くするい聊(いさゝか)僕(ぼく)が微志(びし)をのぶるのみ |

「気候不順による東北の不作で米価が高騰し、日常の生活が苦しいのでそれを助けるための方策を述べる。」と序文で述べています。

目録

| きらず飯(めし) 唐(たう)なすめし 同かゆ 里(さと)いもめし 同かゆ さつまいも飯 同茶(ちや)かゆ 白(しら)かゆ 大(だい)こんかゆ 同かゆ ちやかゆ あげ茶かゆ 大こん葉(は)飯 芋(いも)の葉めし 入(いれ)茶かゆ 越前(えちぜん)大こんめし たうきびもち 葛(くず)ときらず団子(だんご) だんごしる 田家(ひやくしやう)食物(しよくもつ)の弁(べん) 摂州(つのくに)のおみ 麥(むぎ)飯たきやう 夏(なつ)飯たきやう |

目録では、唐なす、里いも、さつまいも、大根、唐きびを使った料理、いろいろな種類の粥など19品目を記しています。その他に田舎の食物、摂津国の料理、麦飯や夏飯の炊き方などをあげています。目録に続いて具体的な料理法を記載していますので、その中からさつまいもを用いた料理3種を紹介します。

料理法(さつまいもを用いた料理)

| 薩摩芋飯(さつまいもめし) 金薯 紫芋 甘藷 かみがたにてりうきういも西国にて唐(とう)いもといふ 薯(いも)の腐(くさ)りをよくさり皮(かは)を去(さら)ず其儘(そのまゝ) くさり多きは皮を むくべし いつも菜(さい)にたくより少(すこ)し細(ほそ)く切(きり)飯(めし)の 吹(ふき)あがる頃(ころ)入(いれ)て塩(しほ)も程(ほと)よくいれ蓋(ふた)をして焚(たき)あ げ暫(しばら)くむし置(おき)杓子(しやくし)にてかきまぜ食(しよく)して よし〇田家(いなか)の此芋(このいも)を作(つく)る所(ところ)にては此葉(このは)を取 きざみて日(ひ)に干(ほし)て麦飯(むぎめし)などの焚(たき)あげ頃(ころ)うへ に置塩(しほ)を入(いれ)しばらくむしてかきまぜ食して よろし米壱升に五厘(りん)分(ぶん)の芋をいれなば 四合のかはりはすべし |

| 〇薩摩(さつま)芋茶粥(ちやかゆ) 米は未(いま)だ水(みづ)の澄(すま)ざる位(くらゐ)ざつと洗ひ先茶を 煎(せん)じ出(いだ)し其茶(そのちや)を釜(かま)に入其茶の中へ米を いれ焚(たく)べし焚(にゑ)あがる時右飯に入たる位に芋(いも)を 切入(きりいれ)塩(しほ)も入て蓋(ふた)を取(と)らざる様(やう)次第(しだい)に火をほそ めて焚米を二三粒(りふ)すくひとりつまみ見るに 未(いま)だ真(しん)はかたき位を度(ど)として火を引爐(おき)も 引盡(つく)し暫(しばら)くむし置(おき)釜より碗(わん)に盛(もり)て 食(しよく)すべし始(はじ)め一椀(いちわん)はいまだ前目(まへめ)にてさらつき 二椀目は丁度(ちやうど)よきかげんなり三椀目はねば りて米(こめ)の體(たい)つぶるゝ位(くらゐ)なるもの也依(より)て火(ひ)かげ んを無油断(ゆだんなく)焚(たき)あげ右云如(いふごと)くむし早(はや)く食(しよく) すべし京 (ぎやう) 大阪(おほさか)堺(さかひ)にて冬分(ふゆぶん)小人数(こにんず)の家(いへ)に ては此粥(このかゆ)を焚(たい)て食(しよく)する也 |

| 〇芋(いも)の葉(は)飯(めし) 芋(いも)の葉(は)を生(なま)にて刻(きざ)み蔭干(かげぼし)にしてよく干(ほし) あげたるを茹(ゆで)て水(みづ)に一夜(いちや)浸置(ひたしおき)右大根葉飯(だいこんばめし) と同(おなじ)じやうに焚(たき)※食(しよく)すべし ※引あけてしぼり細(こま)かにきざみ飯(めし)の焚(たき)あぐりてじやくする時分(じぶん)上に置(おき)塩(しほ)も程(ほど)よく入て暫(しばら)く蒸置(むしおき)杓子(しやくし)もてかきまぜ食(しよく)してよし |

|

〇此外(このほか)田家(でんか)にて飢饉(きゝん)を助(たすく)る食物(しよくもつ)の仕様(しやう)さま 〉(さま)ありといへども挙(あぐ)るにいとまあらず右に記(しる)すは予 大尾 |

奥書

|

明治十八年七月廿三日御届 元板人 西村與八 愛知縣平民 名古屋本町四丁目 |

大蔵永常は明和五年(1768)に豊後国日田郡隈町の農家に生まれ、20歳頃から諸国を遍歴しています。文政八年(1825)江戸に居を構えてから本格的な執筆を行い、生前に27部69冊が出版されますが、6部10冊は未刊です。『日用助食 竈の賑ひ 全』は永常の死後、明治十八年(1885)に書肆文海堂から再版されます。明治時代以降も東北地方を中心に冷害による不作、飢饉に見舞われており、江戸時代の救荒書に光が当てられて、江戸時代の知恵が庶民に紹介されています。

<江戸時代の救荒書>

享保期には不作による飢饉が発生し、その後も飢饉のたびに各地で一揆も頻繁に起こるようになります。享保の飢饉(1732~33)、天明の飢饉(1782~87)、天保の飢饉(1833~37)は江戸時代の三大飢饉と呼ばれ、天明以降は恒常的な飢饉が多発します。天明の飢饉や天保の飢饉は冷害型の慢性的な飢饉で、東北を中心に多くの餓死者を出しています。天明の飢饉では食べられるものをすべて食べ尽し、最後は先に死んだ者の肉を切り取って食べたといわれており、地獄・餓鬼道さながらの様相を呈しています。このような悲惨な状況に対処するために、飢饉に備えて食用可能な野生植物を記した救荒書が作成され、命をつなぐためのさまざまな知恵が紹介されています。

| 一関藩医建部清庵 | 『民間備荒録』を著し、食用可能な植物の選別・解毒・調理法、飢餓人救済の方法などを記しています。『備荒草木図』には食用可能な草木104種の詳細図、簡潔な調理法が紹介されています。 |

| 米沢藩主上杉治憲 | 藩主の命で奉行莅戸善政・中条至資が『かてもの』を享和2年(1802)に編纂しています。「かてもの」は「主食である穀物とともに炊き合わせを行う食物」、転じて飢饉などで食糧不足に陥った際の救荒作物とされます。糧となる野草類を列記し、調理法や食べ方を紹介しています。 |

| 青木昆陽 | 一般向のサツマイモ栽培読本として、『蕃藷考』を著しています。飢饉に備える救荒作物としての有効性を強調し、さつまいもの効能、栽培方法などを紹介しています。 |

| 蘭学者高野長英 | 『二物考』を著し、代用食として早生ソバやジャガイモを紹介していますが、江戸時代にはあまり普及せず、これらの作物の栽培は明治以降です。 |

さつまいも関連の書籍紹介 その3

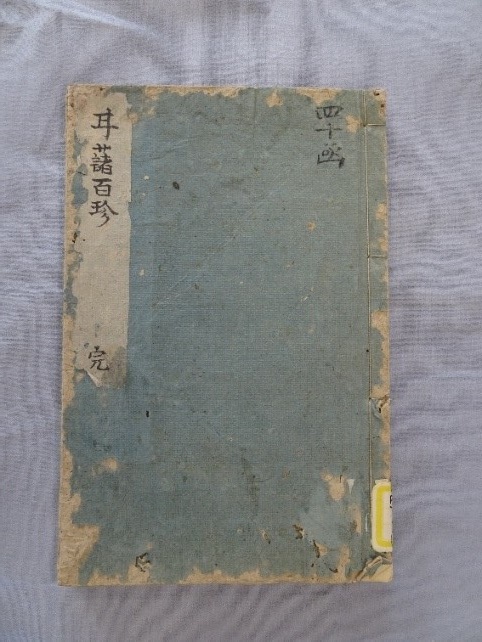

<『甘藷百珍』珍古樓主人 寛政元年 千葉県立中央図書館蔵>

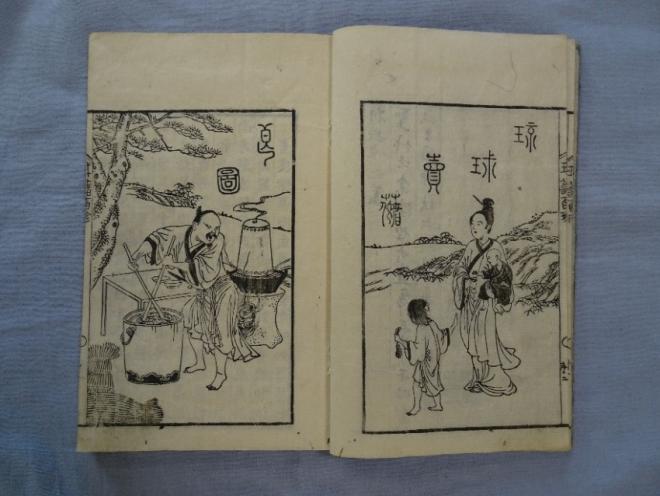

『甘藷百珍』は寛政元年(1789)に珍古樓主人が著した料理書で、文化十三年(1816)に同一内容で再版されています。百珍物のさきがけである『豆腐百珍』に倣い、奇品・尋常品・妙品・絶品の4種に分けて、さつまいも料理123品目の調理法を記しています。形が珍しく人の意表をつく奇品63品目、どこの家庭でも日常みられる尋常品21品目、形が珍しく味が奇品より優る妙品28品目、妙品より上で極上級の絶品11品目をあげています。中でも「塩蒸やきいも」を第一品として紹介し、「焼きいも」については「完(まる)のまま、わらの熱灰(あつはい)にうづめるとよい。近年の新しい作り方は味がうづみ焼きに及ばない」としています。現在、千葉県立中央図書館に所蔵されている本書には「日州高千穂正念寺」の押印があり、前所蔵は宮崎県高千穂の正念寺であることがわかります。『甘藷百珍』には精進料理も掲載されており、寺院でも活用されていたと思われます。さつまいもは関東で栽培が普及すると商品作物として注目され、焼きいもや甘藷料理が日常食として庶民の間に広まります。このような中でさつまいもの料理書が刊行され、さらに27年後には再版されています。著者の詳細は不明ですが、「浪速 珍古樓主人 輯」との記載から大坂と関係の深い人物と思われます。

千葉県立佐倉東高等学校調理国際科では~千葉県の魅力発見!発信!生活産業のプロフェッショナルを目指そうプロジェクト「つなげる!広げる!甘藷百珍」~をテーマに掲げ、江戸時代の甘藷料理を再現しました。令和4年5月から7月にかけて調理国際科の生徒は「さつまいもと甘藷先生」「甘藷百珍」の講義を受けた後、5品目(奇品・御手洗いも(みたらしいも)・切鮓いも(きりずしいも)、尋常品・飛龍頭いも(ひりょうずいも)、妙品・打込いも(うちこみいも)、絶品・いもとじ)の甘藷料理を再現し、現代版のアレンジ料理も作成しました。

企画展では『甘藷百珍』の書籍、「琉球賣藷眞図」と「甘藷百珍目録」のパネルを展示しています。また、「甘藷百珍調理法」、佐倉東高校調理国際科での甘藷料理作成のようす、発表会で使用したイメージマップも紹介しています。展示会場では生徒が作成した甘藷料理のレシピと現代版アレンジを配布していますので、現代のさつまいも料理と比べながら江戸時代の甘藷料理を堪能してください。

|

| 『甘藷百珍』 |

|

| 「琉球賣藷眞圖」 |

| 「琉球賣藷眞圖」には甘藷を焼いて売るようすが描かれています。右図は琉球藷を買い求める母子、左図は琉球藷を焼いて売る商人です。甘藷は上方では琉球藷、西国では唐藷と呼ばれ、甘藷が日本へ伝わる経路が呼び名にも現れています。 |

千葉の年中行事 ~正月の行事・盆の行事・その他の行事~ その1

かつて千葉市域では、生活と結びついたさまざまな行事が行われていました。「盆と正月がいっぺんに来たようだ。」という言葉を昔の人から聞いたことがありますが、正月行事と盆行事は民間年中行事の双璧をなしています。正月と盆の行事は農耕との関係が深く、日常とは異なる「ハレ」の行事として行われました。ここでは野呂町(千葉市若葉区)で行われていた年中行事について、三十年ほど前に伯父から聞いた内容を3回に分けて紹介します。地域により多少の違いはありますが、昔はこのような行事がどこの家でも普通に行われていました。

今回は正月の行事、次回は盆の行事、最後はその他の行事を取り上げます。

正月の行事

一月は正月の月で、「大正月」や「小正月」を中心に正月の行事が行われます。元日から六日までは「松の内」で、「大正月」といわれます。正月飾りはすべて飾られ、いろいろな正月行事が行われます。十五日は「小正月」、「女正月」ともいわれ、この日にも行事があります。正月を迎えるための準備は年の暮、「煤払い」から始まります。きれいになった神棚に正月飾りを作って供え、お節料理づくりや餅つきをして新しい年を迎えます。かつては1年の折り目を「節分」といい、神様へ「お節」を供えて「節句」の行事を行いました。「節分」の翌日が新年で、「お節」を作って神棚に供えた後、人間がおこぼれにあずかりました。

<元日>

元日は、早朝の「若水汲み」から始まります。新しい年を迎えると、一家の主(あるじ)が自ら井戸に出向き、新年の一番水を汲みます。まず、前日に汲んでおいた水で顔を洗って口を漱ぎ、井戸の前で御燈明の代わりに「火打ち石」を三回打ちます。「火打ち石」は伯父の家に代々伝わるもので、明治三十一年(1898)生まれの祖父(伯父の父)が子供のころ、既に使われていたといいます。

次に、「おさんご」(精米して袋に入れた白米)を持って井戸へ行き、袋の中から取り出した「おさんご」を井戸に三回あげます。そして、新しいバケツに水を汲み、藁を綯って作った丸い「お飾り」を掛けます。バケツの水は釜屋(台所)で沸かして、神棚にお茶をあげます。雑煮の汁もバケツの水で作り、味見をする前に神棚にあげます。雑煮の汁が人の口に合うかどうかよりも、まず神様に供えなくては罰当たりだといいます。「神の鉢」に生の小さな切り餅と煮汁の中の里芋を盛り、雑煮の汁を一滴垂らします。鰹節、青海苔、「ハバのり」をまぜて雑煮の上にかけ、それを神棚に供えます。神棚の脇に祀られた天神様と恵比寿様にあげる雑煮は、「神の鉢」ではなくアワビの殻を使います。

正月「三が日」は朝晩、神棚の燭台に蝋燭をつけ、「火打ち石」を三回ずつ打ちます。「火打ち石」は御燈明の元祖といわれ、昔はこれを使って火をつけました。野呂町にある日蓮宗の古刹妙興寺では、寺の行事や子安様の時に今も「火打ち石」が使われるとのことです。

<「松の内」の風習>

〇正月のお飾り

毎年十二月三十日には自分の家でとれた藁を使って、正月の「お飾り」を作ります。「お飾り」は糯(もち)米ではなく粳(うるち)米の藁を使い、必ず二把の藁からとって作ります。昔から「一把藁でとるものではない。」との言い伝えがあり、今でもそれが守られています。「お飾り」には神棚に飾るものと、井戸や物置に飾るものの二種類があります。神棚の「お飾り」は藁で神社の鳥居をかたどり、「だいだい」「ゆずり葉」「裏白」をつけて作ります。井戸や物置には、藁で縄を綯って丸めた「お飾り」を供えます。神棚に「お飾り」をあげるときは藁の根元を下座、穂先を上座にします。来客時に主が下座に座り、客を上座にして接待するのと同じ理屈だといいます。「お飾り」に付ける「だいだい」は、家の代々の繁栄を象徴し、「ゆずり葉」は春に新しい葉が出てから古い葉が落ちることから、これも家の繁栄を表わしています。

「一夜飾りは縁起がよくない。」「九の日は苦につながるのでよくない。」といわれ、「お飾り」は十二月三十日に飾ります。

〇正月のお供え

かつて伯父の家では「松の内」のお供え物として、新巻鮭を一疋のまま神棚の天井から吊り下げました。鮭は正月が終わると天井から下ろし、切り分けていただきます。数年前、家を新築して神棚に吊り下げる釘がなくなると、鮭の切り身を供えるようになりました。

〇正月の雑煮

「松の内」の間は、朝は雑煮と決まっていましたが、最近は「三が日」だけになりました。雑煮の具は里芋のみで、醤油の澄まし汁でつくります。四角く切った餅を焼いて、鰹節でとっただし汁の中に入れます。餅をお椀に盛り、鰹節、青海苔、「ハバのり」を揉んで混ぜたものをかけて食べます。「ハバのり」は房総の海で採れる海藻で、ハバが利くようにと験を担いでいます。千葉では「雑煮に「ハバのり」をかけて食べないと正月が来ない。」という年配者も少なくありません。今では生産が減り、なかなか手に入らなくなりました。

かつては餅を焼かずに、別の鍋で煮た餅を澄まし汁にうつして食べました。鍋の底には藁で作った敷物を敷き、その中で餅を煮ました。

〇正月の「お節」

伯父の家で作る昔ながらの「お節」は、寒天でよせた海藻に鰹節、「ハバのり」、醤油をかけたもの、羊羹、田作り、昆布巻、鮭、数の子、鶏肉とネギのぶつ切りの煮ものです。かつては「松の内」に家の中で四つ足のものを料理したり、食べたりしなかったといいますが、最近はだいぶ変わってきました。

<鍬入れ>

「鍬入れ」は一月四日に行われる儀式で、新年の仕事始めにあたります。鍬を持って自分の家の畑に行き、畑のかどに少し土を盛って、その上に松の小さな枝を立てます。畑のすみにひと鍬入れて土をすき返すことにより、新しい年の農耕が始まります。

<七草>

一月七日の朝は「七草がゆ」を炊いて食べ、一年の健康を願います。セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロが春の七草です。伯父の家では、新暦の一月七日でも手に入るスズナ(蕪)、スズシロ(大根)の葉、セリなどを入れて「七草がゆ」を炊きます。「七草」までは、青菜を調理したり食べたりしない風習が残あります。

<なり餅(ならし餅)>

一月十四日には、新年になって初めて搗いた餅で「なり餅(ならし餅)」をつくります。搗きたての餅を小さく丸め、栗の木に付けて「なり餅(ならし餅)」にします。餅つきの木臼を伏せた上に石臼を置き、そこに「なり餅(ならし餅)」を縛り付けます。「なり餅(ならし餅)」は新しい年の豊かな実りを願う行事で、やりくりがうまくいくようにと栗の木を使います。夜になると、新しく搗いた餅で汁粉をつくって食べます。

<どんどん焼>

子どもたちは一月十四日の夜、正月に書いた書初めを持って河原に集まります。河原では竹を組み、その周りに茅を置いて火を点けます。燃え盛る炎の中に、子どもたちの書初めや古いお札を投げ込みますが、書初めが高く上がれば上がるほど習字が上達するといわれます。子どもたちは篠竹に餅を刺して持ち寄り、その炎の中で焼いた餅を食べます。「どんどん焼」の行事は、昭和三十年代まで行われていました。

<小正月>

一月十五日の「小正月」に、伯父の家では小豆ご飯を炊いて食べます。小豆を入れて炊いた粳(うるち)米の中に、前日に搗いた餅を柳の箸で入れて小豆ご飯を作ります。

<えびす講>

一月二十日に行われる「えびす講」は、新しい年の豊作を祈る行事です。ご飯、牛蒡、大根、人参、里芋などを入れた醤油の澄まし汁とお頭付の魚で御膳を作り、昼飯の時えびす様にお供えします。昔は家の前を流れる小川で川えびをすくい、水を張ったどんぶりに入れて供えました。「えびす講」が終わると、川えびにその年の豊作を託してもとの小川に帰します。河川改修工事や農薬の影響で川えびがいなくなると、代わりにお頭付の魚を供えるようになりました。

「えびす講」は年に二回、年初めの一月二十日と年の暮十二月二十日に行われます。十二月の「えびす講」でも一月と同じ御膳を作って、夕飯の時えびす様にお供えします。川えびをもとの小川に帰す時には、「来年もまた、米をたくさん背負ってこい。」といって放します。一月の「えびす講」は豊作の祈願、十二月の「えびす講」は今年一年の豊作をえびす様に感謝するものです。えびす様は商売繁盛の神ですが、豊作をもたらす神でもあり、人々は「えびす講」を行い、えびす様を大切に祀りました。

千葉の年中行事 ~正月の行事・盆の行事・その他の行事~ その2

盆の行事

今回は、盆の行事を取り上げます。盆行事は正月行事とともに民間年中行事の双璧をなしています。ここでは三十年ほど前に伯父から聞いた、野呂町(千葉市若葉区)で行われていた盆の行事について紹介します。

盆は先亡精霊を迎えて祭り、終わると再び送る行事です。盆の行事は旧暦七月十五日を中心に行われ、十三日の「精霊迎え」から十六日の「精霊送り」までとされます。七月に入ると墓を掃除して、「盆棚」つくりに使うものをそろえます。「精霊送り」の後「盆棚」を片付けて、先祖供養の行事を終えます。

<まこも馬>

かつて、「まこも馬」は旧暦七月七日の七夕に行われましたが、新暦では八月七日になります。前日の夕方、干しておいた真菰(まこも)で三十センチ位の大きさの馬と牛をつくります。七日の朝、子どもたちは「まこも馬」を引いて草刈りに行き、馬の背に刈り取った草を積んで持ってきます。家に帰ると母屋の縁側に草を敷き、その上に馬と牛を並べて置き、赤飯を炊いて供えます。夕方になると、縁側に置いた馬と牛を馬小屋の屋根に投げ上げ、「まこも馬」の行事を終えます。

八月に入るとすぐ真菰刈りに行き、真菰をよく干してから麦藁と稲藁を混ぜて「まこも馬」を作ります。刈り取った真菰は半分残しておき、「盆棚」作りに使います。昔はもっと大きな馬を作って色紙で飾り付けたり、売りに来た「まこも馬」を買ったりして、どこの家でも「まこも馬」の行事を行いました。今ではその風習もほとんど見られなくなり、「まこも馬」をつくるのは伯父の家ぐらいになりました。伯父は昭和三十七、八年頃まで、馬を連れて草刈りに行ったといいます。

「まこも馬」の行事には、次のようないわれがあります。お盆には亡くなった先祖が帰ってきますが、馬と牛はその時の乗り物です。来る時は馬に乗って早く来て、帰りは牛に乗ってゆっくりと帰ります。年に一度のことなので、できるだけ長く家に留まれるようにとの願いを込めて、盆行事と関連させて「まこも馬」を作りました。民俗学では、七夕は「ボンハジメ」「ナヌカボン」とよばれて盆行事の始まりとされ、「まこも馬」のいわれと相通じるところがあります。

<盆の準備>

一連の盆行事は、六日の「棚つり」から始まります。先祖代々の墓を掃除して、新しい竹を割いて墓前に棚を作ります。翌七日、新盆の家(前年の盆以降に死者が出た家)では庭に燈籠を立て、新しい仏を迎える準備をします。先祖を家に迎えるための準備を整えて、十三日から十五日までの三日間に先祖供養の行事を行います。

<迎え日>

十三日は盆の「迎え日」で、朝のうちに枝付きの竹を取ってきて「盆棚」をつくります。「盆棚」の周りに真菰で綯った縄を張って稲穂、鬼灯(ほおずき)を吊り下げ、御曼荼羅をあげます。ミソハギは数本束ねて元を半紙で包み、水の入った小鉢に入れて「盆棚」に置きます。稲穂は稲の実りを先祖に見せるために、鬼灯は提灯の代わりにあげます。各家を廻るお坊様は、ミソハギに浸した水を「盆棚」に撒いてから読経をします。「盆棚」には玉蜀黍(トウモロコシ)、南瓜、茄子、瓜、西瓜など、家で採れた季節の野菜をお供え物としてあげます。

夕方になると餅を搗いて、素焼きの皿に一つずつ盛り、餅に餡を添えて「盆棚」に供えます。素焼きの皿は伯父が子どものころからずっと使っているもので、お盆の間はいろいろなお供え物をする時に使います。買ってきた苧殻(おがら)を五、六センチ位に割って箸を作り、お供え物の皿ごとに一膳ずつ添えます。無縁仏(精霊を迎えて供養する人のいない仏)は茣蓙を掛けた「盆棚」の下に祭り、家の先祖と同じように御膳を供えて供養します。

先祖を迎える準備ができると、家紋入りの提灯を持って墓へ行きます。そこで火を点けて、提灯の中に先祖を迎え入れます。墓から帰ると座敷の廊下から家に上がり、提灯の灯を「盆棚」に移して先祖迎えをします。新盆の家では座敷の廊下に履物と水を汲んだ洗面器を置き、新しい仏を迎えます。

<盆供養>

十四日は先祖が田畑を見て回り、夜になると「盆市」に出かけます。伯父の家では瓜と茄子を刻んで洗い米を混ぜたお供え物を持って、早朝暗いうちに墓参りに行きます。新しく作った墓前の棚に里芋の葉を敷き、その上にお供え物をあげます。先祖の留守に墓参りに行くのもおかしな話ですが、伯父は年に一度の行事と解釈していると言います。

十四日の朝は「盆棚」にご飯と瓜の漬物、昼はうどんをあげます。夜は皿にご飯を薄く盛り、その上に丸い握り飯をのせて苧殻の箸を挿して供えます。夜になると先祖は下のご飯を食べ、握り飯を持って「盆市」に出かけます。

十三日と十四日の二日間にわたり、野呂町にある妙興寺の住職は檀家の家々を読経して廻ります。

<送り日>

十五日は盆の「送り日」で、先祖が墓に帰る日です。十四日と同じように朝はご飯、昼はうどんを供えます。夕方になると墓参りに行き、先祖へのみやげを墓に置いてきます。瓜と茄子を刻んで洗い米を混ぜ、里芋の葉に包んで真菰で縛ったものを先祖へのみやげとします。十五日の夜も、前日と同じものを「盆棚」に供えます。先祖は握り飯と、墓に置いてあるみやげを持って帰ります。

零時前後になると、先祖を墓へ送っていきます。少しでも長く家に留まってほしいとの願いから、できるだけ夜が更けてから行きます。「盆棚」に蝋燭を灯して線香をあげ、「来年もまた、早く来てください。」と言って蝋燭の火を提灯に移します。提灯を持って先祖を墓まで行き、そこで提灯の火を消して盆供養の行事を終えます。

<盆の片付け>

十六日の朝、「盆棚」の片付けを行います。昔は「盆棚」に使った用具やお供え物を家の前にある小川に流しましたが、今は裏山に持っていきます。

千葉の年中行事 ~正月の行事・盆の行事・その他の行事~ その3

その他の行事

かつて千葉市域では、生活と結びついたさまざまな年中行事が行われていました。1回目は正月の行事、2回目は盆の行事を取り上げました。今回はその他の行事として、「さなぶり」「虫送り」「新箸(にいばし)」「月見」「秋祭り」「節句」について紹介します。農耕と深く係わるこれらの行事は、農事暦と結びついて日常の生活の中に根付いていました。

<さなぶり>

農家の竈には、台所の守護神である荒神様が祀られ、「竈三柱大神」と書かれた三宝荒神の御札が貼られています。田植えが終わると、荒神様に早苗とぼた餅を供える行事が「さなぶり」です。忙しい田植えの時期は一家総出で働いて家を留守にするため、荒神様が家を守ってくれます。田植えが無事に終わると荒神様にその報告をして、お礼にお供え物をします。きれいに洗って十本くらい束ねた苗を、荒神様の両側に一束ずつ供えます。ぼた餅を作って荒神様にお供えして自分たちも食べ、厳しい農作業への慰労も兼ねて骨休めをします。かつては、田植えが終わると家ごとに「さなぶり」を行いましたが、今ではほとんど見られなくなりました。

各家ごとの「さなぶり」に対して、「田植えの一万遍」は村で一斉に行われた行事です。年寄りたちは村の田植えが始まる前に鎮守様に集まり、「南無妙法蓮華経」のお題目を一万遍唱えます。田植えが無事に終わるように、年寄りたちがお題目を唱えて祈ると、各家々で田植えが始まります。昔は五月二十日ごろ、「田植えはじめの一万遍」が行われましたが、田植えの時期に合わせて「田植えはじめの一万遍」も早くなりました。村の田植えがすべて終わると、年寄りたちはまた鎮守様に集まります。今度は「お礼の一万遍」を唱え、村の田植えが無事に済んだことを報告して、「田植えの一万遍」の行事を終えます。

<虫送り>

「虫送り」は、作物に被害を及ぼす害虫を村はずれへ追いやり豊作を祈る行事で、七月の二十日前後に行われます。「虫送り」と盆行事の「まこも馬」は、子どもが主役となって行われる行事です。

真菰で三十センチ位の大きさの「つと」(藁で作った納豆の入れ物のような形のもの)を作り、その中に小麦万頭を二つ入れます。山から取ってきた新しい竹に「つと」を吊るし、自分の家で作った小豆、ササゲ、粟、大豆などの農作物を下げます。害虫を「つと」と一緒に山へ追いやり、五穀(米、麦、粟、豆、黍または稗などの穀物)豊穣を祈ります。子どもたちは山に着くと小麦万頭を一つ食べ、もう一つの万頭は「つと」ごと山へ置いて、虫のために残してきます。

明治以降は子どもたちの休みに合わせて、七月二十日前後の日曜日に「虫送り」が行われました。区長が日を決めて申し送りをすると、村では家ごとに「つと」を作って一斉に「虫送り」行いました。明治三十一年生まれの祖父のころには、野呂町の字「大池(おおいけ)」という所まで虫を送っていきました。その後池が埋められると、家の裏山へ「つと」を持っていくようになりました。川、池、村境など虫を送っていく先はいろいろですが、川井町(千葉市若葉区)には字「稲虫塚」という地名も残っています。

<新箸>

農作物がよく成就するようにとの祈りを込めて、七月二十七日に「新箸(にいばし)」の行事が行われます。山で取ってきた薄(ススキ)の根元で新しい箸を作り、その箸を使って朝炊いた赤飯を食べます。箸をとった残りの薄は、家の前の柱に縛りつけておきます。今では「新箸」の行事も、ほとんど行われなくなりました。

<月見>

十五夜は仲秋の名月とよばれ、今でも広く行われる行事です。十五夜の晩には秋の七草や月見団子を供えて、お月見をします。ここでは伯父が子どものころから行っている、「十五夜の月見」と「十三夜の月見」を紹介します。「十五夜の月見」には、一年の月数にあたる十二個の「芋ぼた餅」を供えます。炊いたご飯に半つぶしにした里芋を混ぜて、「芋ぼた餅」を作ります。十五夜は「芋名月」とも呼ばれ、里芋の祭儀の名残りがうかがえます。「芋ぼた餅」と一緒に茹栗、枝豆、柿など家でとれた農作物を供え、花立てに葉のついた栗の枝、尾花(ススキ)、坊主(ワレモコウ)、女郎花(オミナエシ)など秋の七草を生けます。

「十三夜の月見」は「嫁婿の月見」ともよばれ、生芋を供えればよいと言われます。「片方だけの月見をしてはいけない。」「十五夜の月見をしたら同じ場所で十三夜の月見もせよ。」という古くからの言い伝えがあり、伯父の家では十五夜と同じように十三夜の「月見」をします。「十五夜が当たる(月がよく出る)と小麦があたる。」「十三夜が当たると大麦があたる。」とされ、秋の麦撒きで小麦と大麦の割合を決めるとき、ひとつの目安にしたといいます。

<秋祭り>

野呂町では十月十七日に、年に一度の鎮守様の祭礼が行われます。秋祭りは収穫のお礼としての祭りで、十月十七日は「神のお立ち」と「神のお帰り」の間にあたります。「神のお立ち」は村の神様が出雲に出かけるのを送り出す儀式で、「神のお帰り」は神様が出雲から帰るのを迎える儀式です。年寄りたちは村の鎮守様に集まり、お題目を唱えて神様を送り出し、同じようにお題目を唱えて神様のお帰りを迎えます。神様が出雲に出かけた留守の間に、村では秋祭りが行われます。

昔は村の青年団が中心になり、祭りの行事を行いました。十六日の「宵まち」には、国道一二六号線沿から鎮守様へ向かう参道までぼんぼりを吊るし、「鎮守御祭礼」「六社大明神」の幟を立てます。青年団は夜になると酒や御馳走を持って鎮守様に集まり、一晩御籠をして騒ぎます。十七日は「本まち」で、小倉町(千葉市若葉区)から神官が来て祈祷を行います。村の年寄りたちは鎮守様に出かけていきます。青年団が中心になって作った舞台では、夕方から演芸などが行われます。各家では「宵まち」の夕方に、餅を搗いて神棚に供えます。「本まち」の朝、村の人々は鎮守様から不動様にかけて、七つの神様にお参りします。お供え餅を持参してひと供えあげ、神様に供えられた餅をひとついただいてきます。「本まち」の日は汁粉を作って食べ、いろいろな御馳走を作り、親戚の人々を迎えてもてなします。十八日の「あがりまち」には、青年団がぼんぼりや幟をはずして祭りの後片づけをします。

かつて、秋祭りは正月の大備射(歩射(びしゃ)、弓神事ともいわれ、弓で的を射て神意を占う神事)に合わせて十九日に行われていましたが、明治以降は十七日に定められました。野呂町より東の旧白井村では秋祭りが十七日に決められ、学校も休みになりました。明治初期の国家神道の影響もあり、伊勢皇大神宮の献穀祭に合わせたといわれます。今では農業も振るわなくなり、村祭りの中心となって活躍した青年団も解散してしまいました。

<節句>

五節句は人日(一月七日)、上巳(三月三日)、端午(五月五日)、七夕(七月七日)、重陽(九月九日)をさしますが、これらは唐文化の影響を受けています。日本では古くから、一年の折り目、切り目に当たる時期を「節分」と呼び、農耕にとって重要な節目となりました。伯父の家では三月三日、五月五日、八月一日(新暦九月一日)に「節句」が行われました。特別な行事はありませんが、三月三日には汁粉、五月五日には砂糖餅(あんころ餅)を作って神仏に供えます。二百十日前後にあたる八朔の「節句」には、品変わりのものを作って供え、このころから夜なべ仕事が始まります。春の農事はじめ、田植えの開始、秋の豊穣への祈願などは「節句」と関連しており、農事暦も「節句」と深く関係しています。農耕の節目にはお供え物を作り、「節句」の行事を祝って神様に捧げ、自分たちも共にお供え物をいただいて農作業に励みました。

かつて、年中行事や農耕儀礼は日常生活と深く係わり、農耕社会と密接な関係をもっていました。「節」を分ける「節分」にはいろいろな行事が行われ、「節句」も農事暦と深く係わっていました。「節句」にはお供え物を作り、神様に供えました。そして自分たちも共に食して、日頃の厳しい農作業を労ってきました。しかし、日本の社会や産業構造が大きく変化していく中で、農耕と結びついたこれらの行事は次第に姿を消していきました。伯父は、「自分が生きている間は、昔ながらの伝統行事を守り続けたい。」と話していましたが、聞き取りの数年後には鬼籍に入りました。その後、行事はかたちを変えながらも引き継がれてきました。

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(1) ~郷土史家のさきがけ和田茂右衛門氏~

千葉市史編纂事業の礎を築いた和田茂右衛門氏が亡くなって、今年で50年になります。

和田氏は明治31年(1898)1月15日生まれの郷土史家で、千葉市中心部および西北部の歴史を実地に踏査し、多くの資料を発掘収集してきました。和田氏の郷土に対する探究心は、敗戦の昭和20年(1845)8月15日から始まったといえます。同年6月10日と7月7日の2度にわたる空襲で千葉市の中心部は焦土と化し、歴史の拠り処となる大切な史資料が失われました。和田氏はそれを目の当たりにして、市の真ん中の空洞となった地区の歴史を今明らかにしておかなければ、永遠に悔いを残すと考えました。焼失を免れた周辺地域を徹底的に調査すれば、周辺の特質に加えて空洞部分の歴史を後づける手掛かりが得られるかもしれないとの望みを持たれたのです。

以来、和田氏は精力的に周辺地域を歩き回り、江戸時代の古文書収集、金石文・道標・石仏の調査、市内の町名および小字の調査等と、調査対象を広げていきました。千葉市域の仁戸名・院内・川戸・坂尾・坂月・星久喜・六通・園生・宇那谷・中野・下泉・上泉・中田・古泉・野呂・下郷谷津駒崎・上郷茂呂・刈田子・平山・遍田・南生実・有吉・村田・浜野・寒川・登戸・今井・稲荷・穴川・千葉・千葉寺・金親・大井戸・下田・武石・畑・犢橋・柏井・西寺山・東寺山・宮ノ木・小中台・高品・都町・辺田・大椎・大木戸・土気・平川・馬加と、広範囲にわたって膨大な史料を集め、それを翻刻して活字化しました。また、御成街道・寺社関係・寺社石造物・町名などテーマごとに分類して考察を加え、「千葉市の町名」「千葉市内小字調査」「千葉市字切図」「妙見寺と門前百姓」「昔話」「千葉巡り」「千葉市の散歩道」「千葉市の文化財を尋ねて」「史蹟案内」「史蹟めぐり」などの原稿を執筆しています。和田氏は独力で史料調査を進めながら、古文書の影写や翻刻史料のタイプ打ち・謄写印刷を行い、発行した史料集を市民・研究者・各種研究機関等に配布しました。戦後復興がすすみ、人々の文化的なものへの憧憬が次第に高まる中で、昭和44年(1969)12月に千葉市史の編纂事業が始まると、和田氏は千葉市史編纂委員会の委員として資料調査活動や市史の編纂に偉大な足跡を残されました。

和田氏は調査収集した史資料を自宅の書庫で公開し、広く市民や研究者に提供されました。和田氏が収集した膨大な資料は段ボール40箱に収納され、現在は本館に保管されています。収集した原文書のコピーとその翻刻や郷土史の草稿等、さまざまな資料の整理を進めていますが、未整理で埋もれた状態のものも多く見られます。和田氏は千葉の歴史を足元から掘り起こし、足で、目で、耳で集めた史料や伝承をもとに作成した資料を用いて、小中学校や公民館で郷土の歴史を市民にわかりやすく語りました。千葉市の史跡散歩では詳細な資料を準備して講師を務め、地域に残る史跡をめぐりながら身近な地域の歴史を紹介しました。現在、各地域の公民館などで行われている市民向けの講座や、さまざまな史跡散歩のさきがけをなしたのが和田氏といえます。

昭和58年(1983)6月に和田茂右衛門氏が85歳で亡くなると、和田氏の遺稿は『社寺よりみた千葉の歴史』として刊行されました。千葉市史編纂委員会が校訂・編集し、昭和59年(1984)3月31日に千葉市教育委員会が発行しましたが、郷土千葉の歴史を知るうえでたいへん貴重な財産です。本書(A5版233頁・1,440円)は、現在、千葉市立郷土博物館で販売しております。千葉市内の図書館にも配架されていますので、興味のある方はお手に取ってご覧ください。参考までに『社寺よりみた千葉の歴史』の目次を紹介しておきます。本書には貴重な写真図版が106図掲載され、大正14年(1925)発行『千葉市街図』が付図として添えられています。

『社寺よりみた千葉の歴史』目次

第一部 千葉の歴史をたどる |

| 院内・道場 1.千葉神社 妙見信仰、妙見尊像、創建、妙見寺の規模と寺領、消失と再建、立川和四郎の彫刻、門前の人口、門前の家々、明治維新と千葉神社、会所、祭礼、住職一覧 2.宝幢院 法東院、本尊と半鐘、僧侶の墓碑、寺領 3.香取神社 勧請、香取山 4.大日寺 千葉家の五輪塔、縁起、月日星三光の鏡、馬橋の大日寺、千葉への移転、江戸時代の大日寺、寺領と住職、安井敏雄 5.大日寺跡出土の梵鐘 安楽寺の鐘、鐘の伝来 6.来迎寺 創建、五輪塔、千葉氏胤、末寺、寺領と門前 <轟町の歴史> 7.田村吉右衛門 穴川野地、開発、穴川五人組、入植者 8.石尊神社(穴川神社) 再建の棟札 9.穴川の道祖神社 千葉三道祖神、道祖神、草鞋の奉納 <穴川の地名> 10.縄しばり塔 百万遍塔、江戸街道 11.醤油の近江屋 横町、近江屋仁兵衛、相撲見物 |

| 本町・吾妻町 12.正妙寺 千葉小学校、本町の商店 13.本敬寺 開山、住職一覧 14.本円寺 縁起、円城寺胤久 15.光明寺 もとの位置、縁日、不動堂の鐘銘、縁起、住職、門前地境争論 16.白井忠蔵 佐倉義民伝、壁の中の訴状、豊島屋横町 <吾妻町> |

| 市場・亥鼻 17.宗胤寺 創建、伽藍 18.御殿跡とその付近 千葉御殿、裁判所、千葉医学校 19.亥鼻山 忠常の築城、佐倉藩の海防 20.お茶の水 頼朝伝説、家康伝説、不動尊 21.智光院 22.胤重寺 創建、塩地蔵さま、戸塚彦介・彦九郎 23.高徳寺 創建、お閻魔さま 24.東禅寺 元徳三年の鐘銘、お薬師様 25.羽衣の松 松売渡証文、羽衣伝説 <大和橋付近> 26.千葉の交通 江戸時代、港、馬車・人力車、自動車、鉄道 27.金融界 進出、合併 28.吾妻橋付近 吾妻橋付近の店、将棋会所 29.戦災当時 空襲、戦災 |

第二部 寒川~幕張そして花島の歴史をたずねて |

| 寒川 1.寒川神社 海の守り神、獅子頭、社号 <寒川の地名> 2.神明神社 神名帳考証 3.白旗神社 結城稲荷 4.新田の道祖神社 5.光明院 6.満蔵寺 7.海蔵寺 8.真福寺 寒川小学校、千葉寺小学校の合併、高校の発祥地 9.君待橋 伝承、千葉町案内、小説 10.寒川港 御米蔵、寒川港、千葉港 11.丹後堰 矢作堰、千葉寺の塔 12.田中常弥 登戸 13.登渡神社 登戸の妙見様、千葉定胤、鷲宮、祭礼 14.登戸 千葉新介、年表 15.登戸湊 |

| 稲毛 16.浅間神社 建立、社領、稲毛浦 17.稲邨三伯 ハルマ和解、稲邨元厚、墓地 |

| 検見川 18.検見川の神社 八坂神社、はだか詣り、尾鷲神社、三峰神社 19.検見川の寺々 善勝寺、広徳院、宝蔵院 20.石仏 21.交通 東路の津登、駅の設置 22.漁業 23.教育 藤代市産、検見川小学校 |

| 幕張 24.幕張の社寺 子守神社、宝幢寺 25.青木昆陽 26.宮城野馬五郎 |

| 武石 27.武石三郎胤盛 地名、支配、出土品、武石系図、吾妻鏡などにみえる武石氏 28.愛宕神社と板碑 愛宕神社、真蔵院の板碑、板碑 29.真蔵院 30.三代王神社 明神、三代王神社、神楽 31.武石の石仏 石仏の銘文、釈迦堂 |

| 長作 32.長胤寺と夫婦梅 長胤寺、夫婦梅 |

| 天戸 33.天戸の社寺 稲荷神社、福寿院 |

| 34.花見川 伝承、亥鼻川 35.御成街道 御成街道、旧東金街道、東金街道の比較 |

| 長沼 36.駒形観音と露座の大仏 中興開山、露座の大仏 |

| 花島 37.花島観音 創建、十一面観音、勧進の序文 |

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(2) ~郷土史家和田茂右衛門氏の史資料紹介~

和田茂右衛門氏は発掘した史資料をもとに、郷土史に関する膨大な量の原稿を執筆しています。和田氏の労作を物語るこれらの著作物の中には、『社寺よりみた千葉の歴史』に収録しきれずに埋もれている千葉の歴史も多々あります。和田氏の残した原稿は郷土千葉を知るうえで貴重な手がかりとなるので、順を追って取り上げていきます。まずは和田氏がまとめた「千葉市の町名」から、千葉市内の地名のいわれについて、数回にわけて紹介します。

「千葉市の町名」

和田氏は昭和39年(1964)5月から昭和42年(1967)7月まで34回にわたり、『千葉市政だより』で「千葉市の町名」を紹介しています。和田氏は町名の起源や移り変わりについて、古文書や金石文をもとに全市にわたって調査しました。町名の呼び名については地元の古老などから聞き取り、旧来の発音を書き留めています。調査結果をタイプ印刷して、『千葉市の町名』上(昭和42年6月)・『千葉市の町名』下(昭和42年12月)の二巻にまとめました。昭和45年(1970)3月1日発行の『千葉市文化財叢書1 千葉市の町名考』は、和田茂右衛門氏の「千葉市の町名」をもとに千葉市加曾利貝塚博物館が編集したものです。町名は昭和39年3月現在の行政区画をもとにしており、引用した資料の注釈や索引が追加されています。

和田茂右衛門氏の原稿から、昭和39年当時の「千葉市の町名」あれこれを紹介します。尚、旧仮名遣いは新仮名遣いに改め、必要に応じて註釈等も加えました。

「千葉市の町名」あれこれ‥①

院内町(いんないちょう)

| 当町の妙見様、今の千葉神社の御祭礼場(大庭)、院内公園の脇に祀られる香取神社は、仁和元年(885)九月土民によって勧請されたと伝えられます。長保二庚子年(1000)九月平忠常の二男覚算が、星の神すなわち妙見尊を祀ってからは、香取神社と星の神の門前部落として栄えてきました。当町はこのように古い部落です。 さて、院内という町名ですが、何度かの火災で社も寺も氏子も焼けているので、文献資料などはほとんどありません。わずかに残された二、三の文書のなかに、明治五壬申年(1872)四月旧妙見寺領名主和田定右衛門の書写した「穴川野地」(註)という文献があります。この資料を見ると、 寛文九己酉年(1669)六月「穴川野地」訴訟文書に千葉妙見寺門前 享保二丁酉年(1717)七月「穴川野地」取替証文に千葉妙見寺領名主久右衛門 享保九辰年(1724)九月「穴川野地」一札に千葉町妙見寺領名主杢右衛門 享保十五庚戌年(1730)「穴川野地」野銭割に千葉町妙見寺門前名主文左衛門 とあります。また、天明七丁未年(1787)十月「大巌寺鐘楼起立勧進帳」(大巌寺蔵)寄進者の内に、千葉院内中、千葉院内文左衛門の名前が見えます。明治四年(1873)三月「未年宗門御改帳」末尾に、明治六年(1875)三月の院内町人口戸数の書込みがあります。それにはただ院内とあり、北道場町と南道場町の書き込みには町名がついています。伝承では、妙見社の別当寺尊光院(妙見寺)の地内なので院内と呼ばれたと伝えられます。天保四年(1833)「妙見寺門前水帳」には、屋敷地に該当する地の小字名は出ていませんが、その屋敷地が境内地の一部となっているので、院内と呼ばれたと推定されます。 以上の資料から判断すると、古くは門前と呼ばれ、次に院内と変化し、明治廿一年(1888)町村制改正の時に院内区となり、大正十一年(1922)町名改正の時院内町と変わったと考えられます。 (註)「穴川野地」寛文年間から天保年間の文書類を明治五壬申年(1872)四月旧妙見寺領名主和田定右衛門が書写、和田茂右衛門家蔵 |

祐光町(ゆうこうちょう)

|

葭川と院内小学校前の道路との間、小学校を中心とした地域で、大正十一年(1922)千葉市の町名改正の際、新たに旧院内区から分かれて独立した町です。 (註)『稿本千葉市史』中島喜代治編、昭和十年 |

道場北町(どうじょうきたまち)・道場南町(どうじょうみなみまち)

| 両町は古くは道場と呼ばれて、佐倉と寒川の御米蔵および江戸を結んだ街道沿いにできた宿場です。江戸中期から明治廿七年(1894)に鉄道ができるまでは、「千葉村のたからは今や馬のくそ」と歌われた繁盛の地でした。 この町に建治二年(1276)、千葉貞胤が一遍上人を開基として創建された時宗のお寺があります。初め来光寺と呼ばれ、天正十八年(1590)に至り徳川家康の保護を受け、浄土宗に改宗して今は松波町に移転しています。時宗のころ修行道場があったことから、それが小字となり町名に発展し、いつか南北の二つに分町し、北町の一部は来迎寺門前と呼ばれていました。分町した時期は明確ではありませんが、院内町の明治四年(1873)三月「未年宗門御改帳」末尾の人口戸数を記録した書き込みに、道場北町、道場南町とあります。 現在の町名は、昭和十一年(1936)に改められたものです。 |

鶴沢町(つるさわまち)

| 当町も昭和十一年(1936)の町名改正でできた町名です。 町内の小字に「鶴ヶ沢」という処があって、昔、鶴が群生していたことから名付けられた小字と伝承しています。その小字からとって、町名としたようです。 昔の地勢を想像してみると、都川が現在の矢作橋あたりから迂回して葭川に合流したと考えられるので、当町あたりは沼地であったと思われます。鶴が降りたと考えてもよいと思います。 |

東本町(ひがしほんちょう)

| 当町は本町一丁目、本町二丁目の一部を合わせて、昭和十一年(1936)町名改正の時にできた町名です。 明治八、九年(1875、1876)頃から官宅と呼ばれており、本町一、二丁目の一部でした。本町の東側にあって小字名が「東谷」であったところから、東本町と名付けられました。 |

旭町(あさひまち)

| この町も本町三丁目の一部でしたが、小字「石川」「中溝」などから構成されています。町内に沿って流れる都川に架けられた旭橋からとったと聞いていますが、橋名の起源については不明です。 橋名から町名ができたか、町名から橋名ができたか、詳かではありません。 |

本町一丁目(ほんちょういっちょうめ)本町二丁目(ほんちょうにちょうめ)本町三丁目(ほんちょうさんちょうめ)

| 三町は明治末期まで、千葉の繁昌地でした。『千葉盛衰記』『千学集』(註)などの書物には、「表千軒裏千軒」と書かれています。文化文政ころ(1804~1829)に歌われたという「町名歌込大津絵節」には、「表三丁裏三丁」とあります。天明七年(1781)千葉の米屋打ちこわし事件の時、打ちこわされた家々のうちに表上町所左衛門、今湯屋万右衛門とあります。同事件の「御仕置帳」には「千葉仲町六右衛門江申渡事」とあり、この仲町は六右衛門家の位置から考えて、表仲町の略かと考えられます。 明治五年(1872)の「壬申戸籍」には本上町、本仲町、本下町となっています。このことから考えて、古くは表町と呼ばれて三町に分かれておらず、戸数が増加してきたので分町して表上町、表仲町、表下町となり、それが本上町、本仲町、本下町と変わります。明治廿一年(1888)町村制改正の時本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目と改め、今日にいたったと推定されます。 (註)『千葉盛衰記』著者不明、徳川中期『千葉実録』とほとんど同文、『改訂房総叢書』第二輯所収、房総叢書刊行会、昭和三十四年 『千学集』著者不詳、天正年間、『改訂房総叢書』第二輯所収、房総叢書刊行会、昭和三十四年 |

亀井町(かめいちょう)

| 昭和十一年(1936)にできた町名で、大学病院の崖下の小字「亀井」を中心にできた町です。千葉氏が千葉に進出した時、病院の地に妙見尊が祀られたことが想像されます。その崖下に亀が群生していた泉があって、「亀井」と名付けられ、それが小字となり町名となったのでしょう。 |

亀ヶ岡町(かめがおかちょう)

| 亀井町と同じく町名改正の時にできた町名で、東金街道に沿った都川と医大とに挟まれた地です。小字「亀ヶ岡」を中心にした地域で、亀井の岡になっているところで、妙見に関係ある名だと思われます。 |

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(3) ~郷土史家和田茂右衛門氏の史資料紹介~

「千葉市の町名」あれこれ‥➁

今回も引き続き、和田茂右衛門氏の原稿から昭和39年(1964)当時の「千葉市の町名」あれこれについて紹介していきます。

青葉町(あおばちょう)

| 千葉寺町と矢作町の地籍を合わせて、昭和十一年(1936)の町名改正の時できた新しい町名です。農林省畜産試験所を中心とする地域です。試験所の木立の青葉滴るさまをとって、青葉町と名づけたそうです。 |

葛城町(かつらぎちょう)

| 千葉寺町と市場町との一部を合併して、昭和十一年(1936)町名改正の時できました。この町内の葛城台と呼ばれる、千葉一高(現千葉県立千葉高等学校)敷地の地名をとって、町名としました。 |

千葉寺町(ちばでらちょう)

|

町内にある千葉寺は、和銅二年(709)行基菩薩が巡錫の途次、この地で瑞蓮を感じて十一面観世音を刻んで祀られたのが創めだと伝えています。

|

今井町(いまいちょう)

|

当町はその昔、台地の根方から湧き出でた泉を村人が飲料水に使用していたようで、今井村、泉水村と名づけられたと『今泉地録集』(註)の著者は説明しています。

|

稲荷町(いなりちょう)

|

当町の町名について『千学集』『千葉盛衰記』などを見ると、大治二年(1127)頃は御達報村と呼ばれています。また『千葉八百年紀』には、御段保としてあります。 延享五年(1748)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五反保 寛延四年(1751)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五反保 寛延四年(1751)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に千葉寺村新田五反保 宝暦五年(1755)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五反保 安永七年(1778)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五反保 寛政三年(1791)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五反保 天明元年(1781)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五田保 天明四年(1784)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五田保 文政十二年(1829)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五田保 天保三年(1832)「福正寺過去帳」(福正寺蔵)に五田保 文禄三甲午年(1594)三月「御達報検地水帳」(稲荷町区有文書)に御達報村 明暦二丙申年(1656)三月「御達報検地水帳」(稲荷町区有文書)に御達報村 貞享四丁卯年(1687)正月「訴論訴状」(稲荷町区有文書)に千葉寺村新田 寛文九己酉年(1669)三月「訴論訴状」(稲荷町区有文書)に千葉寺村新田 元禄四未年(1691)四月「御検地御縄入水帳」(稲荷町区有文書)に御達報村 元禄九子年(1696)霜月「検地水帳」(稲荷町区有文書)に後達浦村 享保八年(1723)「水帳」(稲荷町区有文書)に後達浦村 宝暦八年(1758)正月「水帳写」(稲荷町区有文書)に後達浦村 文政二卯年(1819)二月「名寄帳」(稲荷町区有文書)に後達宝邑 以上のほかに、明治七年(1874)八月の書類には「千葉寺村内五田保」とあります。また、伊能忠敬の地図には「後田」と書き込まれており、『沿海測量日記』(註)によると、享和元年(1801)六月廿一日の項で「寒川村(此村駅場なり)、千葉村新田、後田方(両村入会)云々」とあります。(千葉村新田は千葉寺村新田の誤りかと思われます。)

|

寒川町(さむがわまち)

|

町名について、いろいろな本からその記事を抜書してみます。

|

神明町(しんめいちょう)

|

本町は古くは結城野と呼ばれ、新宿町の白旗神社は、もとは結城稲荷と称したと古老は申しています。

|

新宿町(しんじゅくちょう)

| 本町も神明町と同じく、結城野に開発された部落で、古くは結城村に属しました。治承四年(1180)九月に源頼朝が結城稲荷に白旗を献納してから、白旗大明神と呼ばれるようになりました。本町はこの白旗大明神、すなわち白旗神社の所在地です。 神明町の開発に続いて、開拓された土地なので、新宿と名付けられたと推定されます。町内に散在する金石文や古文書からは、いつから新宿と呼ばれ、部落が発生したか詳らかにすることができません。 |

本千葉町(ほんちばちょう)

| 当町は新宿町、新田町から分町して、吾妻町の一部を合わせて、昭和十一年(1936)町名改正の時独立した町名です。町名の起源は明治廿九年(1896)二月廿五日房総線が本千葉駅(現京成ホテル跡)まで開通し、その駅名も最初は寒川駅と名づけられました。その後本千葉駅と改められ、その駅名をとって本千葉町と名付けられました。 |

市場町(いちばちょう)

| 『千学集』に「大治元年(1126)千葉介常重が千葉を取立てた時河向を市場となす」とあって、千葉家の城下町時代に市場が開かれた名残りの町名だと思われます。 この町には昔を語る古跡が多く、池田橋、池田坂、御茶の水、羽衣松、現在は暗渠になりましたが、丹後堰、胤重寺のいぼとり地蔵、戸塚彦介の墓などがあります。 |

亥鼻町(いのはなちょう)

|

『相馬日記』に「千葉に亥鼻と云ふ山あり、池などの上に崎のさしいでたる故の名にや云々」とあります。こんなところから名付けられた山の名をとって、町名としたものと思われます。

|

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(4) ~郷土史家和田茂右衛門氏の史資料紹介~

「千葉市の町名」あれこれ‥③

前回に引き続き、和田茂右衛門氏の原稿から昭和39年(1964)当時の「千葉市の町名」あれこれについて紹介していきます。今回は吾妻町三丁目、吾妻町二丁目、吾妻町一丁目、通町、要町、栄町、富士見町、弁天町、新町、新田町、登戸町、黒砂町の12町を取り上げます。その後町名改正が行われ、吾妻町三丁目、吾妻町二丁目、吾妻町一丁目、通町は現在使われていませんが、「通町公園」の名が残されています。昭和45年(1970)1月1日から中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、中央4丁目の新町名となりました。由緒ある地名の変更に際しては、各町内で新町名の主張が分かれました。一部の町名を採用することも相互折衷することもできず、千葉市の中心部で繁華街であったところから、「中央」と命名されたようです。

吾妻町三丁目(あづまちょうさんちょうめ)

| 天保七年(1836)四月六日に提出された、裏町不動堂正面横丁下水問題文書で吾妻町を裏町と呼んでいます。明治六年(1873)ころまでは三丁目を裏下町と呼んでおり、享保のころは民家が数戸だったので三軒町といい、天和二年(1682)ごろ大久保加賀守の御殿があったので、御殿前とも呼ばれていました。 町内に千葉宗胤が建立したという宗胤寺がありましたが、今は弁天町に移転しています。 |

吾妻町二丁目(あづまちょうにちょうめ)

| 吾妻町三丁目と同様、裏仲町と呼ばれていました。文化三年(1806)十二月の「羽衣松売買証文一札之事」という証文の宛名に、千葉裏中町忠蔵殿と記されています。 深川元儁の『房総三州漫録』に「辺田法道寺に鬼門除の不動ありしを、千葉村の裏町なる妙見寺持の不動堂に移す、法道寺は今地名となれり云々」とあります。深川元儁は天保時代の人です。 明治五年(1872)の「壬申戸籍」にも裏中町とあって、明治廿一年(1888)町村制改正の時から吾妻町二丁目と変わったようです。 さて、吾妻という言葉が一般にいわれているのは、日本武尊の「ああ吾が妻」と呼んだことによって、吾妻の地名ができたとする話です。この土地が関係があるか考えてみましょう。 竹野長次氏は「アは偉大さを表す美称で、ヅマは端の意味であって、ある時期における大和朝廷の勢力範囲の東端を示すものだろう。」と本の中で書いています。また一方、アヅマは南方海洋民族の安曇族(あづみぞく)の土着に関係があるとする見方もある。」としています。 千葉の吾妻がいかなる経緯で、裏町が突然吾妻町と変わったかいろいろ調査してみましたが、これを解決する手掛かりさえ見い出せません。しいてその関係を求めるならば、千葉家の一族東胤頼のやかたの所在が考えられますが、それも千葉駅の西北台地がそれであったようですから、これも無関係と考えられます。 なお、当町には古くから、妙見寺境外仏堂の光明寺の不動堂があります。 |

吾妻町一丁目(あづまちょういっちょうめ)

| 吾妻町三丁目、吾妻町二丁目と同様で、詳細は不明です。 |

通町(とうりちょう)

| この町は、千葉神社前広小路から富士見橋に至る市街地で、大日寺の門前百姓が多かったようです。 古くは、当町は江戸街道と呼ばれ、登戸港に通じる街道でした。文政二卯年(1819)十月金親村名主大平治のせがれ新蔵の書いた「殿様金光院御成実記」(註)の内に、「右之通千葉町江戸街道中村屋太右衛門方にて云々」とあって、その当時江戸街道と呼ばれていたことが判明します。それが明治二十一年(1888)町村制改正の際、通町と改まりました。通町と名付けた意義は、登戸港までの旅行者、荷物運搬の小荷駄馬で賑ったのでつけられた名称でしょう。 町内には大日寺がありましたが、今は轟町に移転しています。 (註)『殿様金光院御成実記』金親町大平治倅新蔵著、文政二年(1819)十月、金親町松本家蔵 |

要町(かなめちょう)

| 大正十一年(1922)院内町から分町して、創設された町名です。旧千葉駅前東側で、当町の位置が扇の要のような位置にあるとして、名付けられたそうです。 この町は、栄町とともに妙見寺(現千葉神社)の御朱印地内で、はじめは門前、明治になって院内、それが東院内、西院内に分離して、西院内が要町と栄町に分けられました。小字から見ると「砂崎」と、大部分が「雲雀休」で、登戸村から佐倉へ雲雀を献上する時の中継所であったらしいのです。 |

栄町(さかえちょう)

| 要町と同様ですが、旧千葉駅前西側で、別段理由もなく思い付きで、栄えてもらいたいから栄町と名付けたようです。 |

富士見町(ふじみちょう)

| 葭川と房総東線(現外房線)・西線(現内房線)の間にはさまれた、今の東京街道に沿った葭川にかけられた富士見橋以西の地域です。小字でいうと「上西禅寺」「仲西禅寺」「番場田」「下池尻」「松原」、その他が含まれます。大正十一年(1922)千葉市が市制施行後行った町名改正で、新たにできた町名です。 裏仲町(吾妻町二丁目)の湯浅某が文化の初年に開発した土地ですが、文化五年(1808)の『千葉町明細図』によれば、富士見橋から先には、道の角に非人小屋が書き入れられているだけです。今の鉄道線路までの間、富士見町の地籍には町屋は一軒もない、松原続きでした。 町名の起源は、葭川にかけられた富士見橋の橋名をとって名付けられたものです。さて橋名の起こりはというと、晴れた日には橋の上から富士がよく見えたので名付けられたと推定できます。 |

弁天町(べんてんちょう)

| 「中島」「吾妻台」「扇松」「上院尻」「綿打池」などの小字をまとめて、大正十一年(1922)千葉市が市制施行後町名改正をした時、新たにできた町名です。 弁天町の町名の起りは、綿打池(今の千葉公園)の池畔に祀られた弁財天の名を取って、町名としたと聞いています。弁財天の西方台地を「吾妻台」と呼んでいます。これは東台と書く方がよいと思います。なぜならば千葉家が盛んな時、千葉常胤の六男東胤頼がこの台地に屋敷を構えていたので、東の「あづま」にいつか、吾妻の字を宛字するようになりました。 綿打池については、この付近が旗本領の作草部村と堀田領の寒川村、千葉村との境界になっていたので、綿打池の帰属について作草部村から訴訟を提起しました。その時に寒川村の人、綿打の太郎兵衛さんが、御役人の実地検分の前に寒川村のどこかの弁天様の碑石を移して置きました。検分を受けて見事勝訴になったので、太郎兵衛さんの機知を称賛して、綿打の池と名付けたと言い伝えています。その年代については研究中です。 |

新町(しんまち)

| 今の東京街道と富士見町と登戸町にはさまれた町です。小字「松原」は富士見町の項でのべたように、文化の初期吾妻町二丁目の湯浅某によって開発されました。本村の方も、登戸港に通ずる街道沿に発達した部落でした。しかしながら千葉と比較すると新しい部落なので、新町と名づけられました。 この町には弁天様と遊郭がありました。 |

新田町(しんでんちょう)

| 当町も新宿町と同じく、結城村の一部であったと推定できます。いつから寒川新田と呼ばれたかは不明です。新田町の鎮守である道祖神社の境内に、伊勢詣り同行の人々の奉納した狛犬があります。狛犬の台石には、天保十四癸夘年(1843)十月吉日、寒川新田、伊勢詣り同行者の銘が刻まれています。また別の台石には年代は不明ですが、寒川村新田の村名があります。道祖神社の創建については不明です。 少し話がそれますが、道祖神について考えてみましょう。柳田国男の『民俗学辞典』(註)によると、「一般に塞神(さえのかみ)と呼ばれ、また道祖神、道陸神(どうろくじん)とも呼ばれる、古くは塞神、訖神、道神とも記されている、猿田彦命に附会したり、種々の説をなすものがあるが、その名の如く、元来防塞の神であって、外から襲い来る悪霊悪神などを村境、峠、辻、橋のたもとなどで防ぐの意であり、また生者と死者、人間界と霊冥界の境を司る神の意である。(中略)またそこには人馬の往来繁く、子供の集り遊ぶ所ともなり、市などの開設とも関係するため、道祖神は村人の運命を知り、縁を結び、子供と特に親しい神となっている。」とあります。 また信仰的に考えると、道祖神が路傍に祀られていることから、旅の安全を祈願し、旅に出て息災に旅行のできるようにと草鞋(わらじ)を奉納する例は、各地に見られます。 新田町の道祖神は、古くは登戸村との境に近く、街道沿に祀られていたものが、ある事情から現在地に奉遷されました。以前は祭礼ごとに大きなわらじが奉納されたそうです。 今回、昭和四十年(1965)四月十一日交通安全を祈願して、祭典が施行されました。そのとき小さなわらじを和楽路と宛字して、これに守札を附けて授与しています。今の交通戦争時代に面白い行事だと見てきました。 神社の境内には、かつては街道沿に建てられていたと思われる、阪東三十三番観世音霊場詣りの参詣者の道標(みちしるべ)が野趣豊かな手法で刻まれています。これには「宝暦十二壬午年(1762)三月吉日阪東廿九番ちばでら江是より十八丁」の銘があります。 はじめは結城村と称したが、いつか寒川村と変わり、その寒川村に新たに開けた場所なので新田と呼ばれ、町名変更の時新田町になったと推定されます。 (註)『民俗学辞典』柳田国男監修、昭和二十年、東京堂出版 |

登戸町(のぶとちょう)

| 袖ヶ浦に面した海岸沿いの町で、江戸時代から明治二十七年(1894)まで港町として繫昌した土地です。 登戸の町名の起りは、名主鈴木利右衛門家の家譜に、「筑波根の峰の嵐を吹きおろすふじの波間を乃ぼり戸の船」という千葉新介の御歌より形どり登戸村(のぼりとむら)と名づくとあります。その家譜のうちに、元祖利右衛門重基の項で「天正年中寒川村より登戸村江住居す、登戸村慶長二丁酉年(1597)御縄入開発御料所御支配嶋田治兵衛」とあって、村の創設時を明記しています。天正年中に寒川村より登戸村へ移るとしてあるところから考えて、登戸村はその以前から部落はあったものと推定されます。 登戸村の読み方については、相模国の登戸と同様「のぼりと」と読んでいて、後に下総の登戸は、訛って「のぶと」あるいは「のぼっと」と変わってきました。ちなみに、宝永三丙戌年(1706)の「浜野本行寺庫裏改築奉加帳」には、「野婦戸村」とあります。 歌を作った千葉新介という人を『千葉大系図』(註)で調べてみると、新介を称した人は千葉六代の千葉胤政、千葉一胤、胤将の三名で、一胤はすなわち高胤で、貞胤の嫡子であり、氏胤の兄にして千葉新助と称しました。父貞胤も、弟氏胤も歌道の名誉人であり、一胤に作歌があっても不思議はないと思います。胤政、胤将の作歌は聞いていません。胤将は胤直の嫡子で、多古で父とともに討死しています。故に一胤の作歌と推定されます。それでは一胤はいつごろの人かというと、建武三年(延元に改元・1336)に三井寺の合戦で戦死しているので、その以前に詠まれた歌からとって、地名としたものと推定されます。 (註)『千葉大系図』作者不詳、寛永年間、『改訂房総叢書』第五輯所収、房総叢書刊行会、昭和三十四年(1959) |

黒砂町(くろすなちょう)

|

町名について、土地の人々は『更級日記』(註)に出てくる まどろまじ今宵ならではいつか見む くろとの浜の秋の夜の月の黒戸の浜が、黒土の浜に変わり、さらに黒砂に変化してきたと申しています。 |

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(5) ~郷土史家和田茂右衛門氏の史資料紹介~

「千葉市の町名」あれこれ‥④

今回も引き続き、和田茂右衛門氏の原稿から昭和39年(1964)当時の「千葉市の町名」あれこれについて紹介していきます。今回は稲毛町、検見川町、花園町、浪花町、朝日ヶ丘町、畑町、幕張町、武石町、長作町の9町を取上げます。

稲毛町(いなげちょう)

|

当町は小中台町の新田だと伝承しています。鎮守の浅間神社は「大同三年(806)五月三十日村人により創建され、治承四年(1180)三月十五日千葉常胤が頼朝の命により社殿を再建す」と浅間神社の「縁起」(註)にあります。これから見ても、古い村落であることがわかります。

|

検見川町(けみがわちょう)

|

当町の宝蔵院は、宝亀五年(774)に開基されたお寺だそうです。こんな古い町で、『千葉盛衰記』には治承四年(1180)に検見川町を流れる花見川という川名に因んで、華見川(はなみがは)と呼ばれた時代もあったと書いてあります。

|

花園町(はなぞのちょう)

| 昭和十一年(1936)町名改正の時新しくできた町名で、検見川町から分離独立しました。町名の由来は、小字などには見あたらず、思いつきで創造されたものでしょう。 |

浪花町(なにわちょう)

| 花園町と同様にできた町名で、とくに記すべきことはありません。 |

朝日ヶ丘町(あさひがおかまち)

| 花園町、浪花町と同じく町名改正でできた町名ですが、当町は検見川町と畑町からそれぞれ分離合同してできた町です。 |

畑町(はたまち)

|

当町の鎮守、子安神社の棟札に、建久四年(1193)九月十七日再建と書き入れられているところから見て、少なくとも七百七十四年(今年から逆算すると830年)以前から村ができていたことが裏書されます。町名については、古くは旗村と書かれた時代があって、この旗村については、治承四年(1180)源頼朝がこの地を通過の際、源家の白旗を押立てたので、旗村と呼ばれたという説もあります。 (註)『集落・地名論考』松尾俊郎著、昭和三十八年(1963)、古今書院刊 |

幕張町(まくはりちょう)

|

当町の宝幢寺は、大同元年(806)に宥恵法印によって開基されたと「宝幢寺縁起」に見え、海隣寺と阿弥陀寺はともに文治二年(1186)、鎌倉初期に千葉常胤の旦那である了空法印の開基創建と、「阿弥陀寺縁起」にあります。こんな古い部落です。

|

武石町(たけしちょう)

| 当町には、大同元年(806)興教大師の開基と伝えられる加羅山三会寺真蔵院というお寺があって、古くから開けていたことが考えられます。 往古は千葉郡池田之庄武石郷と呼ばれ、天正年間(1573~1591)には、葛飾郡武石郷と呼ばれて葛飾郡に属し、元禄年間千葉郡に復帰したことが諸書に見られます。 『武石系図』(註)によると、「承安元卯年(1171)十一月十五日千葉常胤の三男胤盛武石三郎と称して、下総武石村の武石城に移る」とあります。「三代王神社縁起」によれば、建仁二壬戌年(1202)武石三郎胤盛、武石村に館を構えて郷中安全之守護神として三代王神社を勧進、初めは明神神社と称したと伝承しています。小字「須賀原(今の小字、検見川道)」に鎮座する愛宕神社の石宮の銘文によると、貞永二巳年(1233)三月下総国千葉郡武石之里とあります。 天正十年(1582)角田将監が武石村の代官となり、降って慶安元年(1648)武石村は江戸町奉行与力給与地となると、『千葉郡誌』(註)にあります。 資料を見ると、 享保七年(1722)十一月「三代王神社棟札」に千葉郡武石村 享保十七年(1732)十一月「三代王神社棟札」に武石村 宝暦八寅年(1758)八月「神道裁許状」武石町神官小川良之助家文書に下総国千葉郡武石村 宝暦九年(1759)九月「差上申一札之事」に下総国千葉郡武石村 天明七年(1787)霜月十日「金比羅大権現棟札」に下総国千葉郡武石村 文化八年(1811)十月「古地図」に武石村 文政八年(1825)一月「三代王神社棟札」に武石村 と明記されています。また、『幕張町誌』(註)には「本郷須賀の者共、在へ曳移り或は越馬村武石、或は西と名付村替り住故落居抔と申す」とあります。

|

長作町(ながさくちょう)

| 当町は中古、葛飾郡三山庄長作郷と呼ばれ、弘長二年(1262)武石小三郎長胤が長胤寺を創建したことが諸書に見えています。その後天文年中(1532~1554)北条氏の所領となった時も、長作村とあります。 村名の起源は地形からきていると考えられ、長作村は、花見川すなわち印旛沼堀割に沿って、川に直角に伸びた長い作を形成しているところから長作という地名ができたと思われます。千葉市に合併後の町名改正の際、坊辺田を含めて長作町ができました。 文書資料から見ると、宝暦十一年(1761)五月、文化十年(1813)七月、弘化元年(1844)の文書に長作村とあり、文化十年の「六方野一件済口証文」にも長作村、坊辺田村と明記されています。以上から見て、古くから町名の変更はないようです。 |

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(6) ~郷土史家和田茂右衛門氏の史資料紹介~

「千葉市の町名」あれこれ‥⑤

今回今回も引き続き、和田茂右衛門氏の原稿から昭和39年(1964)当時の「千葉市の町名」あれこれについて紹介していきます。今回は天戸町、花嶋町、犢橋町、柏井町、長沼町、小深町、宇那谷町の7町を取上げます。

天戸町(あまどちょう)

| 当町は「あまど」と呼ばれて、川渡しのあった処の地名ではないかと思われます。花見川、すなわち印旛沼堀割に沿った村落で、海岸地方から六方野(千葉野、小金ヶ原)を経て、県北部および常陸方面に出る脇街道でもあったから、川を渡したところとの意味ではないかと考えられます。 文献にあらわれてくる村名を取り上げてみると、宝永九年(正徳二年・1712)、享保十五年(1730)、宝暦十一年(1761)の文献には天戸村と書かれています。安永二年(1773)、天明二年(1782)の印旛沼堀割に関する文書と、文化十年(1813)の「六方野一件済口証文」にも天戸村とあります。 宝永以来、天戸村の村名に変化はないようです。 |

花嶋町(はなしまちょう)

|

旧犢橋村の一村にして、千葉市の北部を袖ヶ浦に注ぐ花見川、すなわち印旛沼堀割に沿った部落です。『千葉郡誌』によれば、「昔時三枝の郷六方野庄と称せられ、小金ヶ原の一部なりしが、今を去る凡三百年前慶長の頃来りて玆に土着せるものあり」とありますが、当町の花嶋山天福寺は、和銅二己酉年(709)四月行基菩薩が東国巡遊の折に聖観世音像を彫刻して、一宇を建立して祀られたのが始めだと称しています。寺に保存されている棟札を見ると、「慶長十七年(1612)正月十八日奉再興下総国千葉庄花島観音菩薩一宇」と「慶安五壬辰年(1652)霜月三日下總国葛飾郡千葉庄花島村観音堂」とあります。この二枚の棟札から見ると、慶長年間の開村でなく、もっと古く和銅年代にすでに多少の部落が存在していたものと思われます。

|

犢橋町(こてはしまち)