更新日:2026年1月14日

ここから本文です。

研究員の部屋

- 「千葉氏ゆかりの地めぐり(千葉市内編)」(外山信司) →最新記事へ

- 中世の城跡をめぐる(遠山成一) →最新記事へ

- 令和5年度特別展「関東の30年戦争『享徳の乱』と千葉氏」-宗家の交代・本拠の変遷、そして戦国の世の胎動-」あ・ら・か・る・と →最新記事へ

- 令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」あ・ら・か・る・と(遠山成一) →最新記事へ

- 「小弓公方足利義明」異聞 →最新記事へ

- 『千葉氏史料集』編さんノート(坂井法曄) →最新記事へ 【NEW】

- 「新聞にみる千葉のむかし スペイン風邪の蔓延 ~大正7年パンデミックから何を学ぶ?~(大関真由美)

- 卯兵衛さんの旅~江戸の旅と信仰(白井千万子)

- 坂東巡礼~房総の札所めぐり(前) (後)(白井千万子)

- 千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.1) (No.2) (No.3) (No.4) (No.5) (No.6) (No.7)(白井千万子)

- 下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.1) (No.2) (No.3) (No.4) (No.5) (No.6) (No.7)(白井千万子)

- 亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.1) (No.2) (No.3) (No.4)(白井千万子)

- さつまいも関連の書籍紹介 その1 その2 その3(白井千万子)

- 千葉の年中行事 ~正月の行事・盆の行事・その他の行事~ その1 その2 その3(白井千万子)

-

市史編纂事業と和田茂右衛門氏(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(白井千万子)

- 「芋の記」にみる昆陽神社(土屋雅人)

- 徳川家康が宿泊した千葉御殿はどうなった!?(土屋雅人)

コラム:千葉氏ゆかりの地めぐり(千葉市内編)

外山 信司(郷土博物館総括主任研究員)

- 千葉神社(1) (2) (3) (4) (5)

- 宝幢院

- 大内氏の妙見信仰(1) (2)

- 大日寺跡(現在の通町公園)(1) (2) (3)

- 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(1) (2) (3) (4)

- 光明寺

- 宗胤寺跡(中央区中央4丁目)

- 御殿跡(中央区中央4丁目)

- 堀内(中央区中央・院内・本町付近)

- 【番外編】鎌倉に住んでいた千葉氏(神奈川県鎌倉市)

- 結城(中央区寒川・港町・神明町・新宿町付近)

- 本円寺・本敬寺(中央区本町1丁目)

- 中世の千葉まちの範囲(1) (2)

- 大和橋と市場町

- 羽衣の松

- お茶の水(1) (2)

- 七天王塚(1) (2) (3) (4)

- 智光院

- 胤重寺

- 高徳寺(1) (2)

- 東禅寺(1)

当コラムでは、千葉市内にある千葉氏ゆかりの史跡や神社・寺院、伝承地などについて紹介します。千葉の地は、中世には千葉庄(ちばのしょう)という荘園でした。桓武平氏の一族で、ここを本拠とし、名字として名乗ったのが千葉氏です。千葉庄の中心であり、当館が位置する中心市街地から取り上げていきたいと思います。近年はまち歩きブームですので、皆様がこれを参考に千葉市内を歩き、千葉氏の歴史に触れていただければ幸いです。

1 千葉神社(1)

千葉氏やその一族家臣が氏神・軍神として篤く信仰した妙見を祀る神社で、千葉妙見宮、妙見社と呼ばれ、千葉氏の妙見信仰の中心でした。『千学集抜粋』(『千学集抄』)によれば、平忠常の乱を起こしたことで知られる忠常の子である覚算が、長保2年(1000)に開いたとされますので、一千年以上の歴史を有することになります。

妙見は北極星や北斗七星が神格化されたものですが、仏教と習合して妙見菩薩とも称されました。妙見宮は、中世には別当寺である北斗山金剛授寺尊光院と一体化し、一族や家臣が建立した六院六坊という寺院が付属していました。金剛授寺の座主(住職)には、千葉家当主の子や千葉家当主に近い人物が就任し、代々の千葉家嫡子が元服するなど、千葉氏の精神的支配の中枢としての役割を果たしました。

関東に戦国時代の幕開けを告げた享徳の乱の後、千葉氏は本拠を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に移しましたが、妙見宮は本佐倉に移ることはなく千葉の地に留まり、現代に至るまで千葉の人々の信仰を集めています。

2 千葉神社(2)

千葉神社の祭神は、明治維新後の神仏分離によって天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)とされましたが、江戸時代までは妙見でした。中世の北斗山金剛授寺尊光院が、近世には妙見寺と改称されたのも、そのことをよく示しています。

妙見が千葉氏の氏神・軍神であったことは広く知られていますが、戦国時代になって千葉氏が本拠を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に移しても、千葉氏と一緒に本佐倉へ移らなかったのはなぜでしょうか。

妙見は、常に北の空にある北極星や北斗七星が神格化された神であり、方位方向や進路を示す神でした。『千学集抜粋』には、平将門と千葉氏の祖である平良文が上野国に攻め入った際に、染谷川(群馬県高崎市)で「此の川わたすべし」と言う妙見に浅瀬を教えられ、合戦に勝つことができたとの話が記されています。この説話は妙見の本来の性質をよく示しています。

したがって、妙見は船を操る海の民(水運業者や漁業者)に信仰されていました。近世の史料ですが、千葉神社と関係が深い現登渡神社(とわたりじんじゃ、千葉市中央区登戸)の「妙見尊宝前」に、多くの登戸の船乗りたちが「大般若経」を奉納しています(日色義忠「善光寺蔵大般若経の調査について」『四街道市の文化財』20号、1994年)。さらに人生を導き、運を開く神として商工業者(商人や職人)にも信仰されました。現在も関西では、能勢妙見(大阪府豊能郡能勢町)が人々の信仰を広く集めています。

つまり、妙見には千葉氏の氏神・軍神のほかに、湊町・商業都市として発展していた千葉のまちに住む人々の神という面も併せ持っていたのです。だからこそ本佐倉に移ることなく、千葉に在り続けたのではないでしょうか。武神としてだけではない、妙見の多様な面にも注目していきたいと考えています。

3 千葉神社(3)

戦国時代の永正6年(1509)、連歌師の宗長は、原胤隆の小弓館(千葉市中央区生実町)や本行寺(千葉市中央区浜野町)で連歌を詠み、千葉を訪れています。この宗長の旅は、紀行文「東路(あずまじ)のつと」(『新編日本古典文学全集48 中世日記紀行集』小学館、1994年)に描かれています。

ちなみに、宗長は千葉一族の東常縁(とうのつねより)から「古今伝授」を受けた宗祇の高弟で、宗祇・肖柏とともに詠んだ「水無瀬三吟百韻」は、連歌の最高傑作とされています。

宗長は、11月14日・15日の妙見宮(もちろん現在の千葉神社です)の祭礼に出かけ、300頭の早馬が街中を疾走する勇壮な様子を見物し、16日には延年の猿楽を見ました。

この記述から、千葉氏が本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に本拠を移しても、千葉が廃れた寒村になったのではなく、湊町・商業都市・門前町として賑わっていたことがわかります。この繁栄を支えていたのは、千葉の水運業者や漁業者、商工業者たちでしょう。彼らは『千学集抜粋』に「千葉百姓中」とみえます(この「百姓」とは農民という意味ではなく、武士以外の様々な人々を示します)。

この「千葉百姓中」の妙見への厚い信仰が、千葉氏が本佐倉城へ移った後も千葉妙見宮を支えたのです。武神・軍神ではない、民衆を導き、運を開く神としての妙見の在り方が表れていると考えられます。

そして、戦国時代には、千葉氏当主の嫡男は本佐倉城から千葉へ来て、妙見宮で元服することが習わしになっていたのです。

なお、千葉神社の大祭といえば、北斗七星を神格化した妙見にちなんで7月に七日間行われましたが(現在は8月に行われています)、11月15日前後の祭礼も、7月に劣らぬ大規模なものであったことがわかります。『千学集抜粋』には、11月の「望(もち)」の日、つまり旧暦では満月の日である15日に祭礼があったことが記されています。

4 千葉神社(4)

千葉妙見宮・尊光院金剛授寺のトップは座主(ざす)と呼ばれました。初代の座主は平忠常の子の覚算です。覚算が大僧正であったように、歴代の座主は僧正・僧都・法印といった位を持つ僧侶でした。「神仏習合」のあり方をよく示していますが、武神・軍神として千葉氏の信仰を集めたため、座主には歴代の千葉氏当主の子が就任することになっていました。その中で異色なのは第十二代の範覚です。

『千学集抜粋』には「原胤隆の子範覚、十三歳にて座主とならせられ、四十三歳にて遷化、御神の御奉公三十年也」とあります。つまり、範覚は千葉氏の子ではなく、小弓城(千葉市中央区生実町)の城主で、千葉氏の重臣として大きな勢力を有した原胤隆の子でした。胤隆は連歌師宗長を招いて小弓で連歌の宴を催した人物です(「東路のつと」)。

戦国時代の原氏は、千葉氏胤の子の胤高に始まります。胤高の孫の胤房は、享徳の乱で馬加康胤を擁立し、千葉宗家の胤直たちを滅亡させた人物として知られています。千葉氏が本拠を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に移すと、千葉の地は原氏の支配下に置かれました。戦国時代の千葉氏が「香取の海」(現在の利根川水系に当たる、銚子から霞ケ浦・北浦・印旛沼・手賀沼などに至る湖沼が一体となった広大な内海)にシフトすると、江戸湾(現在の東京湾)に面した千葉は小弓城の原氏のテリトリーとなったのです。

そのため、原胤隆は子の範覚を座主として送り込んだと考えられます。妙見宮としても、遠い本佐倉の千葉氏より近くの小弓を本拠とする原氏の庇護を受ける方が、何かと好都合だったのでしょう。

事実、天文13年(1544)には原胤清が、元亀2年(1571)には原胤栄(たねよし)が神官の地位を認めています(「千葉神社文書」『千葉県の歴史 資料編 中世3(県内文書2)』)。胤清は範覚の兄弟に当たります。

このように小弓の原氏の強い影響下にあったことも、妙見宮が本佐倉に移らずに千葉に残った理由と考えられます。

5 千葉神社(5)

『千学集抜粋』には、天文19年(1550、ただし干支は「辛亥」とあるので、これに従えば翌1551年のこととなります)に妙見宮の遷宮が行われたことが記されています。社殿の建立は天文16年に始まりましたが、数年の歳月を費やして完成し、御神体を新しい社殿に遷す儀式が盛大に行われたのです。

最初に「国守」で「大檀那」の千葉親胤(ちかたね)が馬と太刀を奉納しました。馬を引いたのは馬場胤平、太刀を持ったのは原胤安でした。二番目に原胤清が馬と太刀を奉納しました。馬を引いたのは原胤行、太刀を持ったのは牛尾(うしのお)胤道です。三番目には牛尾胤貞が馬と太刀を奉納しました。馬の役は原胤次、太刀持ちは斎藤清家でした。まず下総の権力者トップスリーが、武士のシンボルである馬と太刀を神前に捧げたのです。

その次に、千葉氏の一族である「御一家」、親胤の近臣である「御近習侍衆」、領国内の武士たちである「国中諸侍衆」の順で、馬と太刀の奉納が行われました。

千葉氏の当主で「千葉介(ちばのすけ)」を称する親胤が、最初に守護神・軍神である妙見へ奉納するのは当然です。しかし、千葉一族である「御一家」より先に、原胤清とその嫡子の牛尾胤貞が奉納していることが注目されます。

なお、胤貞はこの時に「牛尾」を称していますが、牛尾(多古町)は原氏にゆかりの深い土地で、原氏は出身地ともいうべき千田庄(ちだのしょう、多古町)に大きな勢力を持ち、一族の牛尾氏もいました。このため、胤清は自分の嫡男に牛尾を名乗らせたのでしょう。胤貞はこの後、臼井氏を追って臼井城(佐倉市)を手に入れ、さらに原氏を発展させます。

千葉氏の権力をアピールする絶好の機会であった遷宮でしたが、実際は戦国期の下総国が千葉氏と原氏の連立によって支配されていたことを示す場となったのです。しかも、千葉宗家は親胤一人でしたが、原氏は当主の胤清と嫡男胤貞の二人が馬・太刀を奉納し、主君の親胤より存在感を示しています。このことからも、千葉妙見宮と原氏との結び付きがうかがわれます。

ちなみに、黒田基樹氏はこの記事を詳しく分析し、戦国時代の千葉氏の権力のあり方を明らかにしています(「戦国期千葉氏権力の政治構造」『千葉県の歴史』13号、2007年)。

妙見宮(千葉神社)に伝わった古記録である『千学集抜粋』には様々なことが記されていますが、特に「ハレ」の場である儀式の記事には、権力のあり方や社会の様子がよく反映されています。その丹念な読み込みによって中世を明らかにすることができるのです。

6 宝幢院

千葉神社の北側、院内1丁目にある真言宗寺院です。千葉妙見宮と一体となっていた北斗山金剛授寺(近世には妙見寺)には、「六院六坊」などと呼ばれた子院(しいん)が付属し、その僧侶たちは、大祢宜(おおねぎ)たち神官とともに妙見宮・金剛授寺に出仕していました。円満山宝幢院(ほうどういん)はただ一つ現存する子院ですが、現在は独立した寺院となっています。

『千学集抜粋』によると、千葉常重の子で金剛授寺三世の宥覚(ゆうかく)が保延3年(1137)に開きました。当寺について『千学集抜粋』には次のように記されています。

「先代ハ、住寺(持)・供分菩薩所法東院といふ院家に、位牌を立おき、夏中経、二記の彼岸経をハ、六人参て読給ふ、盆の棚をも此院家に結ひて、住持供分まゐりて、水を手向け、代々を吊(弔か)申也、住持の居所には位牌を立すして、彼院家に立て申也、」

文中の「法東院」とは宝幢院のことです。長い引用になりましたが、これを読んでいただくと、宝幢院が座主(ざす)や僧侶の位牌所であったことがよくわかります。前にも述べたように、金剛授寺の住持(住職)である座主は僧侶でした。しかし、亡くなった座主の供養は金剛授寺では行わず、宝幢院に位牌を置き、盂蘭盆(うらぼん)の法要や読経を行っていたのです。近世には座主や僧侶だけでなく、妙見寺の寺領に住む門前百姓の回向(えこう)も行っていました。境内には、今も歴代座主や僧侶の墓碑である五輪塔や卵塔などが残されています。

現代の私たちは、お寺と言えば墓があり、葬式や先祖の供養を行うというイメージを持ちますが、中世や近世にはもっぱら祈願を行い、死者の供養をしない寺院もありました。金剛授寺(妙見寺)もそのような寺院でした。他にも、檀林と呼ばれる寺院は檀家がないところも多く、僧侶を養成し勉学を深めるための学問所でした。

7 大内氏の妙見信仰(1)

千葉に住む私たちにとって、千葉氏と言えば妙見、妙見と言えば千葉氏というように、千葉氏と妙見は切っても切れない関係にあります。しかし、妙見を篤く信仰した武士は千葉氏だけではありません。中国地方の雄として知られる戦国大名の大内氏も篤く妙見を信仰していました。

少々脱線しますが、妙見をまつる千葉神社とその子院であった宝幢院の次に、大内氏の妙見信仰について紹介したいと思います。

大内氏は周防国(山口県)の多々良氏(たたらし)の一門で、同国吉敷郡大内村(山口市大内)を名字の地とします。大内氏は、有力な在庁官人として国司の二等官である「介(すけ)」となり、「大内介(おおうちのすけ)」を称しました。この「地名+介」の名乗り方は、「千葉介(ちばのすけ)」を称した千葉氏とまったく同じパターンです。国府には京から赴任した国司のほかに、現地の有力者も役人として勤めていました。彼らを在庁官人と言いますが、千葉氏は下総国の、大内氏は周防国の介でした。

大内氏は、大内村にあった興隆寺(天台宗)の氷上山妙見社に祀られた北辰妙見菩薩を「氏神」として信仰し、延命祈願から農耕のための請雨(雨乞い)、戦の勝利まで、領国支配の安定を祈っていたのです。

大内政弘の幼名(元服前の名前)は「亀童丸」です。その嫡子の義興、さらに義隆も「亀童丸」で、三代にわたり同じ幼名を称しました。これにより一族の中で、惣領家の正当性を示す意図があったと考えられています。

ちなみに、この「亀童丸」は千葉頼胤の幼名「亀若丸」と大変よく似ています。妙見は霊亀(玄武)に乗る童子の姿で表されます。大内氏も千葉氏も、嫡子に氏神である妙見の加護を願い、その正当性を示すため、妙見にちなむ「亀」を用いた幼名を付けたのです。

このほかにも千葉氏と大内氏との共通性がありますので、次回も紹介していきます。なお、大内氏の妙見信仰については、平瀬直樹氏『大内氏の領国支配と宗教』(塙書房、2017年)などを参照しました。

8 大内氏の妙見信仰(2)

千葉氏が「桓武平氏」に属することは言うまでもありません。桓武天皇の皇子葛原親王の孫である高望王が「平」の姓を賜り、桓武平氏の祖となりました。千葉氏はその子孫で、平良文(たいらのよしぶみ)の流れなので良文流平氏と言われます。

桓武天皇の母は高野新笠(たかののにいかさ、790年没)です。新笠の父は和乙継(やまとのおとつぐ)で、和氏は百済(くだら)の武寧王の子孫とされています。つまり、桓武平氏は、その祖である桓武天皇の時から百済系渡来人と深い縁がありました。そして、桓武平氏が武士として発展する過程で、武芸に不可欠な馬などに関する技術を持った渡来系の人々の信仰である妙見を取り入れたと考えられています。

ところで、大内氏は百済の聖明王の第三王子である琳聖太子が祖であると主張しました。その背後には朝鮮との貿易を有利に進めたいという思惑もあったと考えられます。その真偽はともかく、百済とのゆかりは妙見信仰を持つうえで大きな意味があったはずです。百済との関係も、桓武平氏と共通するものがあります。

さらに、大内氏は妙見が琳聖太子を守護するために周防国に下降したという先祖伝説を作り上げ、妙見と大内氏とを結び付けます。こうして妙見信仰を領国支配のイデオロギーとしていくことも、政治的な危機に際して、妙見に加護された惣領のもとに一族が強固に団結したというストーリーを作った千葉氏とまったく同じです。このように、千葉氏と大内氏はともに妙見を篤く信仰し、いくつもの共通点を持っていました。

また、秩父夜祭りで有名な秩父神社もかつては「秩父妙見宮」と呼ばれ、妙見をまつっています。秩父氏も良文流平氏で、妙見信仰が関東や甲信越の牧が多かった地帯に広がっていることもよく知られています。

北陸の名族である富樫氏も北斗七星と北極星を信仰し、家紋は北斗七星と北極星を表す八曜紋です。室町期の成春の幼名は「亀童丸」でした。富樫氏は加賀国(石川県)の「介」を世襲したので、「富樫介」(とがしのすけ)と称しました。これも「地名+介」のパターンで、千葉氏と同じです。

妙見信仰を千葉県内、千葉氏との関係だけで考えるのではなく、全国的、さらには東アジア的な広い視野で考えることが大切であると思っています。

9 大日寺跡(現在の通町公園)(1)

「千葉家累代の墓塔」と伝えられる五輪塔群(千葉市指定文化財)で知られる阿毘廬山密乗院大日寺(あびらさんみつじょういんだいにちじ、真言宗)は、かつて千葉神社の南側に隣接する通町公園の場所にありました。昭和20年(1945)の空襲で焼失し、戦後、稲毛区轟町へ移転し、戦災復興の都市計画により跡地は公園となりました。

轟町の大日寺には、千葉常兼から胤直・胤将までのものとされる五輪塔のほか、層塔もみられます。現在も残る部材を数えると、五輪塔は100基以上あったと考えられます。その中でも高さ約250cmを測る安山岩製の五輪塔(1号塔)は、律宗様式の本格的な大型塔で、鎌倉時代後期から南北朝時代の優れた石造物です。

大日寺の石造物については、当館の委託により早川正司氏が調査を行いました。その成果は当館の『研究紀要』26号(2020年)に発表されています。

金沢称名寺(横浜市金沢区)に残る聖教(しょうぎょう、僧侶の修学や宗教活動に用いられた仏教の典籍類)には「下州千葉之庄大日堂」などとみえ、大日寺の前身とも考えられます(『千葉県史料 中世篇 県外文書』1966年などを参照)。大日堂では称名寺長老の剱阿(けんあ)が聖教を書写するなど、関東における律宗の中心的な寺院であった称名寺と深い結びつきがあったことが明らかになっています。

中世・近世の千葉は、現在の東京湾(当時は「内海」などと呼ばれていました)に面した湊町でした。称名寺や千葉の僧侶たちは、船で東京湾を往来しました。だからこそ、本格的な律宗様式の五輪塔が千葉に作られたのです。下総国内に多くあった称名寺領の年貢も、千葉から船で送られたことでしょう。

船で称名寺のある金沢に着き、朝比奈峠を越せばすぐに鎌倉です。千葉氏もこのルートで鎌倉の幕府と行き来していたはずです。称名寺との密接な関係は、盛んな水運とそれをもとにした鎌倉と千葉の結びつきを物語っています。

なお、弘化2年(1845)に書かれた大日寺の縁起によれば、創建時には「覆溺の患い」を除くことを祈ったとされます(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。「覆溺」とは船が転覆し乗っていた人が溺れることです。このことも千葉のまちが水運によって栄えていたことを示しているように思えます。

10 大日寺跡(現在の通町公園)(2)

縁起にみる律宗との関係

『鎌倉大草紙』は、室町時代の関東について記した軍記物として高い史料価値を持っていますが、大日寺について次のような記述があります。(『改訂房総叢書』第5輯、1959年所収)。

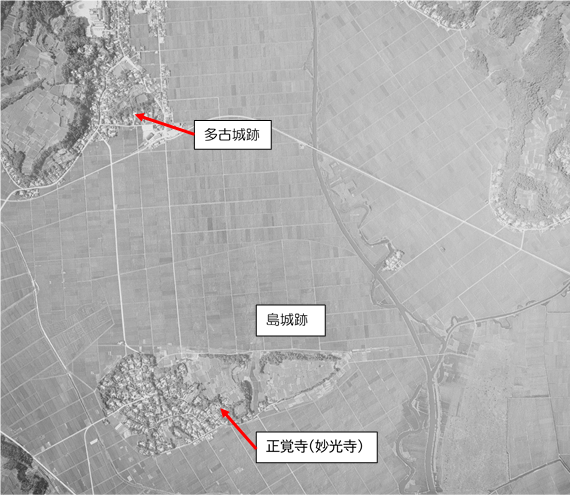

・大日寺は千葉頼胤が鎌倉極楽寺の良観を開山として小金の馬橋(松戸市)に建立した千葉氏の菩提寺で、貞胤の時に千葉へ移った。

・康正元年(1455)、胤直たち千葉宗家が多古城・島城(多古町)で馬加康胤・原胤房に滅ぼされた際、胤直ら遺骨が大日寺へ送られ、石造の五輪塔が建てられた。

良観とは、西大寺流律宗(真言律宗)の僧侶として有名な忍性(にんしょう)の号です。忍性は鎌倉の極楽寺や三村山清凉院極楽寺(茨城県つくば市)を拠点として律宗を広めました。大日寺が忍性によって開かれたと伝えられていることは、大日寺が律宗寺院であったことを意味します。

宝治合戦(1247)の後、北条氏の勢力拡大とともに房総に律宗が広がりますが、そのような流れの中で大日寺も律宗系の寺院となったのでしょう。北条氏を後ろ盾とした律宗と禅宗(臨済禅)は、当時最先端の宗派でした。

前回述べたように、金沢称名寺と大日寺は深い結びつきを持っていました。称名寺が極楽寺・清凉寺とともに関東における律宗の拠点だったことをふまえれば、忍性が大日寺を開いたという伝承は無視できません。

現在、大日寺に残る大型の五輪塔は「本格的な律宗様式」の石塔ですが、律宗寺院であった大日寺にこのような優れた石造物があるのも当然といえましょう。ちなみに律宗様式の五輪塔には銘文がありませんが、大日寺の五輪塔のほとんどに銘文が見られないのも律宗の様式にのっとっているからかもしれません。

なお、弘化2年(1845)の大日寺縁起によれば、「仁生菩薩」が天平宝字元年(757)に当寺を建立したと伝えられていますが、この仁生は忍性のことでしょう。律宗は古代寺院を復興することが多く、新しく寺院を開いた場合も古代からあった寺院であると主張しました。この縁起にも、そのような律宗の特徴がよく表れています。

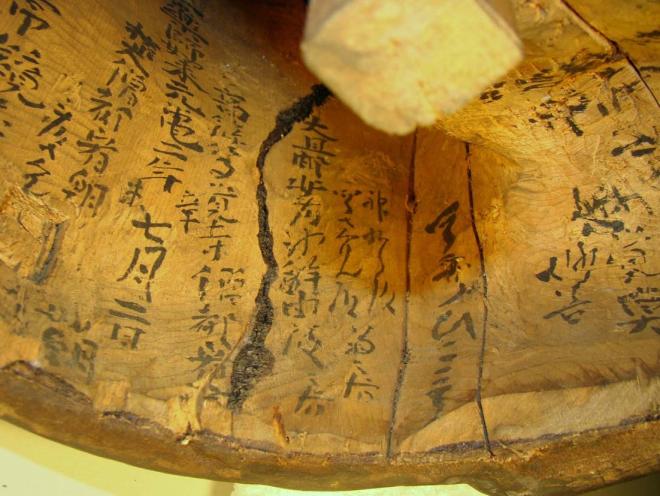

11 大日寺跡(現在の通町公園)(3)

昭和38年(1963)3月、通町公園の整備工事を行っていたところ、地下約1m 20cm から梵鐘が出土しました。その場所は、和田茂右衛門氏によれば、戦災で焼失した大日寺本堂の向拝(ごはい)の下付近にあたるそうです(『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。

銅で鋳造されたこの梵鐘は、千葉市指定文化財(工芸品)に指定され、当館に収蔵されています。高さ1m15cm、口径66cmで、次のような銘文が刻まれています(『千葉県史料 金石文篇 一』1975年)。

(梵字)アビラウンケン

諸行無常 是生滅法

生滅々已 寂滅為楽

下総国相馬郡安楽寺推鐘

大勧進沙門栄金

大檀那尼 覚妙

大工神屋 行家

康永三年甲申十一月一日

梵字(サンスクリット)で書かれていますが、「アビラウンケン」とは地水火風空を象徴する真言(しんごん)です。「諸行無常 是生滅法 生滅々已 寂滅為楽」とは『涅槃経』(ねはんぎょう)の有名な一節です。

この銘文によって、下総国相馬郡安楽寺の梵鐘で、康永3年(1344年)に勧進僧の栄金、大檀那の尼覚妙によって造られたことがわかります。神屋行家は鋳物師の棟梁です。

安楽寺は、現在も龍ケ崎市川原代町(かわらしろまち)にある天台宗の寺院で、JR常磐線龍ケ崎市駅(今年の3月に佐貫駅から改称)の近くに位置します。

安楽寺には文和2年(1353年)、「天台堅者賢海法印」が住持であった際に「大勧進沙門栄金」が造った鰐口(わにぐち)が遺されています(茨城県指定文化財)。この栄金は梵鐘の銘文にある栄金と同一人物ですが、ほぼ同時期に同じ人物が造ったもののうち、なぜ梵鐘だけが千葉に運ばれ、大日寺の地下に埋められたのか、ミステリーとしか言いようがありません。しかも、大日寺にはこのような梵鐘があったという記録はまったくありません。

しかし、突然出土した670年も前の梵鐘は、都市化のため破壊され尽したと思われてきた中世の千葉のまちが、足元に眠っている可能性を示しています。かつてこの場所に大日寺があった時は、千葉神社と大日寺が甍を並べ、壮観だったことでしょう。千葉市では2026年の「千葉開府900年」を目指して、通町公園を中世を感じられるスポットとして整備する計画が進んでいます。

12 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(1)

智東山聖聚院来迎寺(ちとうさんしょうじゅういんらいこうじ)は、中世には時宗の寺院でした。近世には浄土宗に属し、天正18年(1590)に徳川家康から朱印地10石を寄進されました。かつては千葉神社の北東約300メートルに位置する中央区道場北1丁目に広い境内がありましたが、昭和20年(1945)の戦災で焼失し、戦後、大日寺とともに稲毛区轟町へ移転しました。その跡地は住宅地となっています。

寺伝によれば、建治2年(1276)に千葉貞胤が一遍を開山として建立し、「来光寺」と称したとされます。一遍智真は時宗の開祖で、全国各地を巡り踊念仏を通して布教し、遊行上人(ゆぎょうしょうにん)と呼ばれました。

時宗では寺を「道場」と称しました。道場といえば、現代の私たちは柔道や剣道などの武道を行う場所をイメージしますが、時宗では地名を冠して寺を呼びました。例えば、藤沢道場とは清浄光寺(神奈川県藤沢市)、当麻道場とは無量光寺(神奈川県相模原市南区)、芝崎道場は日輪寺(東京都台東区)のことです。中央区道場北・道場南という町名は「千葉道場」、すなわち来迎寺があったことに由来します。

来迎寺本尊の木造阿弥陀如来立像(市指定文化財・彫刻)は13世紀後半の美しい仏像で、創建時以来の本尊と考えられています(『千葉市の仏像』1992年)。

今も境内には、千葉氏胤(語阿弥陀仏)、氏胤の夫人と伝えられる円勝禅尼、千葉満胤(弥阿弥陀仏)、吉原見阿、光阿弥、母妙仏、某禅定門の7基の石造五輪塔(市指定文化財・建造物)が並んでいます。これらのうち、円勝禅尼、千葉満胤、某禅定門以外の4基は、いずれも応永32年(1425)2月15日という同じ年月日が刻まれています。旧暦の2月15日は彼岸に当たるので、氏胤とそのゆかりの人たちの追善供養のため同時に建立されたものと考えられます。室町期に制作されたことが明らかな比較的大型の五輪塔がまとまって残り、千葉氏関係の文化財として貴重です。

なお、来迎寺の石造物については、大日寺等とともに早川正司氏が調査を行いました。その成果は当館の『研究紀要』26号(2020年)に発表されています。

13 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(2)

今回は、来迎寺に五輪塔のある千葉氏胤について紹介します。

氏胤の曾祖父頼胤には、宗胤・胤宗の二人の男子がいましたが、長男の宗胤はモンゴル襲来(元寇)に備えるため、九州にあった所領の肥前国小城郡(佐賀県)に留まりました。これに対して弟の胤宗は下総を支配したため、千葉氏は肥前千葉氏と下総千葉氏に分裂したのです。

さらにこの対立に南北朝の内乱がリンクし、一族の争いは激化しました。肥前千葉氏は北朝に属したのに対し、下総千葉氏は南朝に属したのです。ところが、氏胤の父貞胤は北朝方に降伏しました。足利尊氏は貞胤に本国の下総を安堵しただけでなく、伊賀(三重県)・遠江(静岡県)の守護にも任じ、当初は南朝方でありながら足利政権に一定程度重く用いられました。室町時代の千葉氏の発展は、貞胤によってもたらされたといえましょう。

氏胤も尊氏に仕え、父と同じく下総・伊賀の守護となり、さらに下総に隣接する上総の守護職も手中にしました。鎌倉時代の宝治合戦(1247年)で上総千葉氏が滅亡して以来、上総での千葉氏の勢力は著しく低下しましたが、氏胤が守護となったことは、千葉氏が上総へ勢力を伸ばすうえで大きな意味がありました。なお、貞胤・氏胤父子は基本的には京都にいたようです。

氏胤は歌人でもありました。『新千載和歌集』(1359年)は、足利尊氏の意向を受けた北朝の後光厳天皇の命で編纂された18番目の勅撰和歌集です。その第11巻「恋歌1」に、忍ぶ恋の悲しさを詠んだ氏胤の和歌が載せられています。

題しらず 平 氏胤

人しれずいつしかおつる涙河わたるとなしに袖ぬらすらん(1084)

古代・中世では、天皇の命で作られた勅撰集に自分の歌が載ること、つまり勅撰歌人となることはこの上ない名誉とされました。千葉氏の一族で勅撰歌人となったのは、「歌の家」として知られる東氏(とうし)以外には氏胤だけです。

氏胤が勅撰歌人となったのは、血統の上では嫡流の肥前千葉氏に対して、庶流であった下総千葉氏の地位が、足利氏の治める当時の社会で正当な権力であることが認められたことを意味しています。氏胤は下総千葉氏の地位を確立したという点で大きな功績がありました。

氏胤は貞治4年(1365)9月13日に没しました(『本土寺過去帳』、『千学集抜粋』)。来迎寺の氏胤塔の銘文には応永32年(1425)2月15日とありますので、31回忌を迎えた年の彼岸に建立されたのかもしれません。

14 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(3)

千葉氏胤と仏教との関わりで忘れてはならないのが、その子であった酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)です。浄土宗の大本山で、徳川将軍家の菩提寺となった増上寺(東京都港区)を開いたことで知られています。幼名は徳千代丸といいましたが、僧籍に入って真言密教を学び、後に浄土宗の高僧聖冏(しょうげい)の弟子になりました。浄土宗は徳川家康の帰依を受けましたが、当寺は家康の命で時宗から浄土宗に改められたと伝えられています。ちなみに、市内の大巌寺(中央区)も徳川家の保護を受け、檀林として繁栄しました。

氏胤には、酉誉と嫡子満胤の他に千田宗胤、馬場重胤、原胤高といった子たちがいました。重胤の曾孫が、馬加千葉氏(まくわりちばし)を継承し、本佐倉城(酒々井町・佐倉市)を築き、千葉から本拠を移したとされる輔胤です。胤高は戦国時代に小弓城(中央区)や臼井城(佐倉市)を拠点に、千葉氏に匹敵する地域権力に成長を遂げた原氏の祖です。氏胤の子どもたちは、仏教、政治の両面で後世に大きな影響を与えていくことになります。

ところで、前にも述べたように、当寺は時宗(時衆)の「千葉道場」でした。氏胤の父貞胤が時宗を取り入れたのです。『千学集抜粋』には、貞胤について「此御代より時宗にならせられ」と記されています。孫満胤の法号は「徳阿弥陀仏」で、以後の千葉氏当主は漢字1文字+阿弥陀仏という時宗式の法号を持つようになりました。例えば、千葉昌胤は法阿弥陀仏、親胤(ちかたね)は眼阿弥陀仏です。戦国時代の千葉氏の菩提寺で、千葉氏歴代の石塔が残る海隣寺(佐倉市)も時宗です。

当麻山無量光寺(神奈川県相模原市南区)は、清浄光寺(神奈川県藤沢市)と並ぶ時宗の大本山ですが、千葉昌胤は同寺27代住職の智光に帰依しました。昌胤は智光の訪問を受けて面会できたことを「満足至極に候」と喜んでいます(「千葉昌胤書状」『千葉県の歴史 資料編 中世4(県外文書1)』2003年)。

来迎寺は千葉氏の保護を受けて寺勢も盛んでした。無量光寺の歴代住職をみると、第5代慈光(康永3年・1344没)から28代良元(天文20年・1551没)までの23代のうち、15人が当寺から就任しています(『当麻山の歴史』1974年)。当寺が時宗教団の中で大変有力な存在であったことがうかがわれます。

15 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(4)

前にも述べたように、千葉妙見宮(現在の千葉神社)と来迎寺は近い位置にありました。妙見宮は真言宗の金剛授寺と一体化していましたが、時宗(時衆)は妙見宮にも勢力を伸ばしていったようです。『千学集抜粋』には、金剛授寺の住職がいなくなったとしても「時宗なと申立る事叶ふまし」とあって、時宗に対する強い反発がみられます。しかし、千葉氏を檀那とした時宗が、軍神・氏神として深く千葉氏と結びついていた妙見宮に入り込んでいくのは当然ともいえましょう。

真名本系の『曾我物語』には、曾我十郎の恋人であった大磯の虎御前が、兄弟の母を訪ねたあと、非業の最期を遂げた兄弟の骨を首に掛け、鎮魂のために諸国の霊場を巡拝したことがみえます。虎御前は善光寺(長野県長野市)から碓井峠を越えて関東に入り、板鼻宿(群馬県安中市)、二荒山神社(栃木県宇都宮市)、中禅寺(同日光市)などを経て千葉妙見宮へ参詣します。そして浅草寺(東京都台東区)、慈光山(埼玉県ときがわ町)などを経由して曾我(神奈川県小田原市)へ帰りました(梶原正昭他『新日本古典文学全集53 曾我物語』2002年)。一遍が開いた板鼻宿の聞名寺が善光寺参詣の拠点であったように、虎御前は時宗の遊行廻国のコースをたどっています。この虎御前の行動は「念仏聖」そのものであり、『曾我物語』の成立に時宗教団が深く関わっていたことが明らかになっています(角川源義「貴重古典叢刊3 妙本寺本曾我物語」1969年)。

金井清光氏は「全国各街道の時衆道場は遊行僧ばかりでなく、御師・山伏・行商人など、種々雑多な旅人が休息したり宿泊したりする。当然、時衆道場には諸国の珍談奇聞や世間話などの情報が集中する。住職は居ながらにして諸国の説話や情報を仕入れることができ、それをまた遊行者に語って聞かせる。遊行者は時衆道場で聞いた話を、行く先々に語り伝えてゆく。つまり街道上の時衆道場は、在地の念仏信仰の中心であると同時に、説話など語り物文芸の集散所でもあった。」と述べています(『時衆の美術と文芸-遊行聖の世界』1995年)。

「千葉道場」(来迎寺)もそのような場であり、千葉妙見宮が真名本『曾我物語』に登場することは、時宗のネットワークの中にあったことを意味します。『千学集抜粋』などに記された様々な説話の中には、時宗によってもたらされたものもあることでしょう。『千学集抜粋』には、千葉胤宗が千葉庄内に7体の阿弥陀を建立したという記事がありますが、北斗七星を神格化した妙見との関連がうかがえます。妙見信仰と時宗などの浄土信仰との習合を示していると考えられます。

千葉には、本町に本円寺、本敬寺といった日蓮宗寺院があり、時宗だった来迎寺、律宗系寺院であった大日寺もありました。金剛授寺に加えて、これらの宗派の寺院が集まっていたことは、中世の千葉が都市的な場として繁栄していたことを示しています。

16 光明寺(中央区中央4丁目)

真言宗の寺院で、近世には妙見寺(中世には妙見宮・金剛授寺、現在の千葉神社)の末寺でした。本尊は木造不動明王立像です。頭部と首の内側に記された墨書銘によると、文明2年(1470)2月に千葉寺に住む河野修理某によって彩色され、同年4月に千葉寺の大覚坊涼順の志によって造立されたことがわかります。昭和20年(1945)の空襲によって体部・光背・台座が焼失し、頭部のみが残されたことは大変惜しまれますが、リアルな肉付きと迫力ある憤怒の面相は15世紀の関東地方の彫刻の中で屈指の正統的・本格的な作例として高く評価されています(千葉市教育委員会『千葉市の仏像』1992年)。

「下総国千葉郷北斗山妙見寺縁起」には、千葉常重が妙見宮の南方に虚空蔵堂を営み「月処山光明寺」と号したとみえます(千葉市立郷土博物館『妙見信仰調査報告書』1992年)。『千葉大系図』には、大治元年(1126)に常重が本拠地を千葉へ移した際に「月処山光明寺、本尊不動明王」を建立したと記されています(『改訂房総叢書 第五輯』1959年)。また、戦時中に金属献納のため失われた、元禄4年(1691)に鋳造された梵鐘の銘文は、金剛授寺の住持であった栄慶が記したものですが、一条天皇の勅願によって妙見堂と同じ所に造営されたとありました。その後、衰えたこともあったようですが、永禄9年(1566)に千葉勝胤の子で金剛授寺十三世常覚が再興したと伝えられています(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。明治以降は独立した寺院となりました。このように、妙見宮と密接な結び付きを持ち、常重が千葉のまちを開いた時から今に続く寺院として重要です。

当寺はかつてQiball(きぼーる)前の大通りの下り車線から北側、現在の中央3丁目にあり、虚空蔵堂と地蔵堂が東に面して建っていました。当寺の境内にあった蓮の茂る池が花街として知られた「蓮池」の由来とされます。

ところが、本町交差点から京成千葉中央駅を結ぶ大通り(市道京成千葉中央駅線)の拡幅のため、大通り南側、現在Qiballのある場所に移りました。さらにQiball建設のため、吾妻橋を渡る通りに面した現在地に移りました。このように寺地は度々変わりましたが、今も「千葉の不動尊」として人々の変わらぬ信仰を集めています。

17 宗胤寺跡(中央区中央4丁目)

千葉県庁から都川に架かる羽衣橋を過ぎ、スクランブル交差点を渡ると左側に県庁立体駐車場があります。その敷地が宗胤寺のあったところです。交差点に面して「明治天皇行在所旧蹟」の大きな石碑が建っています。明治15年(1582)に明治天皇が千葉へ行幸されたことを記念した碑で、陸軍大将一戸兵衛の書です。

当寺は、曹洞宗の寺院で山号は本光山、御本尊は十一面観音です。寺伝によると千葉宗胤が父頼胤や一族家臣のために建立し、境内に「伝千葉宗胤五輪塔」(千葉市指定文化財)がありました。その傍には「御廟の松」と呼ばれた古い松の木があったそうです。昭和20年(1945)の千葉空襲で堂宇を焼失し、戦後、千葉競輪場に隣接する中央区弁天町の現在地へ移転しました。宗胤の五輪塔もここへ移されています。この石塔は、空風輪は後世に補われたものですが、火輪・水輪・地輪にはそれぞれ梵字が刻まれ、15世紀中葉頃のものと考えられています。

当寺を開いたとされる千葉宗胤は、肥前千葉氏の祖となった人物です。宗胤の父胤頼は鎌倉幕府の命令で、モンゴル襲来に備えて九州に滞在していました。常胤以来、肥前国小城郡(佐賀県小城市)は千葉氏の領地であったからです。そして、頼胤は文永の役(1274)で受けた疵のため、建治元年(1275)に没してしまいました。頼胤には嫡子宗胤と二男胤宗の二人の男子がいましたが、兄の宗胤は引き続き小城に残り、弟胤宗が下総の支配を担当することになりました。宗胤の子孫は肥前千葉氏となり、胤宗の子孫は下総千葉氏となりますが、モンゴル襲来は千葉氏の分裂を招いたのです。そして、南北朝の内乱に肥前千葉氏と下総千葉氏との対立がリンクし、下総国内も深刻な戦乱状態に陥ることになります。

宗胤は大隅国(鹿児島県東部)の守護となり、同国の御家人たちを率いて異国警固番役を務めるとともに小城郡の支配も進めて行きました。宗胤は禅宗に帰依し、円通寺(佐賀県小城市、臨済宗)へ常胤以来代々の菩提を弔うために寺領を寄進しています。永仁2年(1294)に宗胤は九州で没しましたが、肥前千葉氏は戦国期にかけて勢力を伸ばしていきます(千葉氏研究プロジェクト(代表宮島敬一)編『中世小城の歴史・文化と肥前千葉氏』佐賀大学地域学歴史文化研究センター、2009)。

その後、肥前千葉氏は内紛を起こし、一族は近世には鍋島氏の家臣として存続していきます。明治維新の際に活躍して司法卿となり、佐賀の乱で首領となって敗死した江藤新平も肥前千葉氏に仕えた家の子孫とされています。

千葉氏の名字の地である千葉に、血統の上では嫡流であった肥前千葉氏の祖である宗胤ゆかりの寺院が今も残ることは大変重要なことです。また、当寺はかつて都川に面した場所にありましたが、千葉氏と水運との関わりという点でも注目されます。

18 御殿跡(中央区中央4丁目)

千葉銀座通りを挟んで宗胤寺跡(県庁立体駐車場)の反対側に、千葉地方裁判所等があります。その敷地が「御殿跡」と呼ばれた場所です。現在は大きなビルが建っていますが、一辺約100メートルの方形の区画であり、宗胤寺跡と同じく南側は都川に面しています。それ以外の周囲は堀の跡と考えられる水田と土塁に囲まれていました(簗瀬裕一「中世の千葉-千葉堀内の景観について-」『千葉いまむかし』11号、2000年)。

この場所が徳川家康の滞在した「千葉御殿」の跡です。家康は鷹狩りのため何度も下総や上総を訪れました。水戸黄門として知られる徳川光圀は、延宝2年(1674)4月27日に千葉へ来ましたが、その紀行文「甲寅紀行」(『改訂房総叢書』第4輯、1959年)には次のように記されています。

千葉の町を出づる所の左の方に、古城あり。伊野花と云ふ。(中略)右の方に松の森あり。「東照宮御旅館の跡なり」と云ふ。

光圀は佐倉街道(現在の国道51号線)を通って千葉の町に入り、妙見寺(現千葉神社)と来迎寺(道場北にあった)について記しています。その次にこの記述があるので、本町通り・市場町通りを経て寒川へ行き、房総往還を通って上総・安房へ向かったと考えられます。市場町通り、今の県庁あたりから見ると、左に亥鼻山、右に「御殿跡」が位置するので、光圀の記載内容と一致します。光圀は家康(東照宮)の孫ですから、祖父の滞在した御殿の跡にひときわ関心を持ち、正確に記録したのでしょう。

千葉市内にあった徳川家康の御殿としては、土塁・空堀等の遺構が良好に残る「千葉御茶屋御殿」(市指定文化財、若葉区御殿町)が有名です。しかし、これとは別に「千葉御殿」が設けられていたのです。近世初期の姿を伝える絵図「下総一国之図」(船橋市西図書館蔵)でも、川(都川)に面した御殿と御成街道に面した御殿の二つが明確に描き分けられています。市内には徳川将軍家の二つの御殿があったのです(簗瀬裕一「千葉におけるもう一つの御殿跡-千葉御殿と千葉御茶屋御殿-」『千葉いまむかし』18号、2005年)。

ところで、この「御殿跡」について和田茂右衛門氏は「御殿跡の御殿が、千葉氏の屋敷跡ではないかと考えると、亥鼻山上に城を築き忠常はこの屋敷に住まい、一朝有事の際には、山上に家族郎党の者どもと籠って敵と戦ったのではないでしょうか。」と述べています(『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。忠常についてはともかく、「御殿跡」が千葉氏の館の跡ではないかと推定されたことは注目されます。

千葉氏の館の位置は不明ですが、「御殿跡」はその候補地の一つです。ちなみに、光圀は「甲寅紀行」で「妙見寺の東に、千葉屋敷あり。」と記しているので、「御殿跡」とは別の場所と考えていたようです。しかし、千葉氏の館は中心市街地(現中央・院内付近)の微高地上のどこかにあったと考えられます。

19 堀内(中央区中央・院内・本町付近)

平安時代末期から室町時代に千葉氏の館がどこにあったのか、つまり千葉氏がどこで日常生活を送っていたのかというのは、千葉の中世史を考える上で極めて大きな問題です。しかし、結論から申せば、現時点では千葉氏の居館があった場所を示す中世の史料は残されておらず、不明としか言えません。前回紹介した「御殿跡」もその有力な候補地の一つですが、断定できる史料はありません。

しかし、『千学集抜粋』には、治承4年(1180)に平家方の藤原親政が攻め寄せた際に「千葉の館」に残っていた千葉成胤が妙見の加護を受けて奮戦したことがみえます。また、『源平闘諍録』では、この「千葉館」を「重代相伝ノ堀内(ほりのうち)」とも言っています。

『千学集抜粋』には「屋形の堀内に妙見おはせしときは」「屋形様御堀内に妙見のおハせし時ハ」といった記載がみられます。この「屋形」「屋形様」とは、もちろん千葉氏当主のことです。「堀内」はその居館で、その中に妙見が祀られていました。つまり、「千葉の館」と「屋形の堀内」「屋形様御堀内」は同じものであることがわかります。

また、同書は金剛授寺(妙見宮、現在の千葉神社)について「下総国千葉庄池田堀内北斗山金剛授寺」と記しています。さらに千葉の守護神の一つである「堀内牛頭天王」は、佐倉街道(現在の国道51号線)に面した八坂神社(本町1丁目)に比定されています(簗瀬裕一「中世の千葉-千葉堀内の景観について-」『千葉いまむかし』11号、2000年)。「金沢文庫文書」にみえる「堀内光明院」は現在の神明町にありました(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。

このような例をみると、簗瀬氏が前掲論文で明らかにしているように、「堀内」は千葉氏の居館そのものを指す場合(狭義の「堀内」)と、居館を含む千葉氏の本拠地である千葉のまちを示す場合(広義の「堀内」)の二通りの意味で使われていることがわかります。つまり、「堀内」は前者の外に後者が広がるという二重の円のような構造だったのです。しかし、後者の広義の場合でも「堀内」は千葉神社のある院内、八坂神社のある本町、光明院のあった神明町にわたる範囲、すなわち現在の千葉の中心市街地に当たることが明らかになります。当然ながら狭義の「堀内」は広義の「堀内」の内部にあったはずですから千葉氏の居館も千葉の中心市街地のどこかにあったことが判明します。

大日寺跡である通町公園の地下から南北朝時代の梵鐘が出土したことを以前書きましたが、

中心市街地のどこかの地下に千葉氏の居館が眠っているはずです。

なお、千葉の「堀内」は「千葉庄堀籠郷」とも呼ばれていました(「中山法華経寺文書」)。

20 【番外編】鎌倉に住んでいた千葉氏(神奈川県鎌倉市)

千葉氏の全盛期と言える鎌倉時代、千葉氏は主に鎌倉に住み幕府に出仕していたようです。

「六条八幡宮造営注文写」(国立歴史民俗博物館蔵、『千葉県の歴史 資料編 中世5(県外文書2・記録典籍)』2005年)には、建治元年(1275)の御家人のリストがあります。これをみると、鎌倉幕府の御家人は「鎌倉中」、「在京」、「諸国」という三種類に分けられていたことがわかります。

そして、千葉氏嫡流家や相馬・武石・大須賀・国分・東といった「千葉六党(ちばりくとう)」と言われる庶子家、遠山方・白井・木内氏は「鎌倉中」として記載されているのです。「下総国」の御家人として記載されているのではありません。

これについて「「鎌倉中」として格付けされた御家人は鎌倉に館をもち、交代で御所内の諸番役を勤めていたのであり、いわば彼らの本籍が「鎌倉中」であった」とされています。「在京」は京都にいる御家人、「諸国」は各国にいる御家人で、国別にまとめて書き上げられています(海老名尚・福田豊彦『田中穣氏旧蔵典籍古文書』「六条八幡宮造営注文について」(『国立歴史民俗博物館研究報告』第45集、1992年)。

言うまでもなく千葉氏は下総国千葉庄を本拠地とする有力御家人ですが、幕府は千葉常胤の直系子孫に当たる一族を「鎌倉中」、つまり鎌倉に住む御家人として位置付けていたのです。

これに対して、臼井氏や常胤の弟である胤光に始まる椎名氏は、「下総国」の御家人として記されています。常胤より前に分かれた一族は、たとえ常胤の弟であっても「諸国」の御家人として位置付けられたのです。

千葉氏は草深い下総で質実剛健な生活を送っていたのではなく、華やかな中世都市鎌倉で過ごすことの多い、都市的な武士であったことがわかります。もちろん、本拠地千葉に帰ることもありましたが、多くは鎌倉にいて幕府に出仕したり、『吾妻鑑』にみえるように儀式に参列したり、将軍の外出に随兵として供奉したりしていました。

鎌倉での千葉氏の屋敷をみると、成胤・胤綱の家は「甘縄」にありました(『吾妻鑑』)。相馬師常の屋敷は現在の扇ガ谷付近にあり、鎌倉駅西口に近い千葉地遺跡は千葉氏の屋敷跡と伝えられているので、千葉一族の屋敷は鎌倉の西側にまとまっていたようです。なお、常胤・胤正は「弁谷殿(べんがやつどの)」と呼ばれているので、東側の材木座付近にも屋敷があったようです。また、妙隆寺(鎌倉市小町、日蓮宗)は千葉胤貞の屋敷を寺院としたものです。

意外なことですが、千葉氏は鎌倉時代にはあまり千葉で暮らしていなかったようです。このことも千葉氏の館の記憶や伝承が早く失われた理由の一つかもしれません。

21 結城(中央区寒川・港町・神明町・新宿町付近)

前々回、治承4年(1180)に平家方の藤原親政が攻め寄せた際に、「千葉館」に残っていた千葉成胤が妙見の加護を受けて奮戦したことに触れました。『源平闘諍録』には、一千余騎の軍兵を率いた親政は赤旗を差して白馬に乗り、「匝瑳北条之内山ノ館」(匝瑳市内山)から「白井ノ馬渡ノ橋」(佐倉市馬渡)で鹿島川を渡り、「千葉結城」へ攻め寄せましたが、親政軍が「結城浜」に現れたことを聞いた成胤は、わずか7騎で立ち向かったとみえます。

また、『千学集抜粋』では、祖父常胤たちに遅れて源頼朝を迎えるため上総へ向かった成胤は、「曽加野」(蘇我付近)から引き返して「結城・渋河」で親政軍と戦ったとされています。

ところで、この合戦の舞台となった「結城」は、現在の行政上の地名としては残されていません。以前から千葉にお住いの方であれば御存じかもしれませんが、今では耳にすることはほとんどありません。わずかに残る痕跡を拾ってみましょう。

JR本千葉駅の改札を出て寒川方面に行くと、港町に「結城幼稚園」がありました。その近くには「結城山満蔵寺」(曹洞宗)がありましたが、現在では別院であった星久喜町に移っています。『千学集抜粋』には「結城は今の寒川なり」とみえます。

また、安政5年(1858)の『成田名所図会』(『成田参詣記』、有峰書店、1973年)には、次のように記されています。

寒川村は天正以前までは結城と称せし地にて、此地方の埜(の)を今も結城埜と称し、結城山満蔵寺と云寺もあり。新田は向寒川(むかふさむかは)と云所なり。此地に結城明神と称する社あり。

この「結城明神」は、寒川から大橋を渡った「向寒川」に鎮座する神明神社(神明町)のことでしょう。その別当寺が光明院でした。また、白幡神社(新宿1丁目)は「結城稲荷」と称していましたが、頼朝が白旗を奉納したという伝承から明治時代になって社号を改めたそうです(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。今も境内には「正一位結城稲荷大明神」の祠があります。また、新宿2丁目には「結城」を冠したビルもみられます。

これらをふまえると「結城」の範囲は、現在の千葉市中心市街地の南側、都川が東京湾に注ぐ河口の寒川・港町から、対岸の神明町、新宿、新田付近にわたったことがわかります。かつての東京湾に面した地域です。

野口実氏は、この地で行われた千葉氏と藤原親政との合戦を「坂東における有力な平家方の一角が崩れた」戦いで、「千葉氏の歴史の中で画期的な大事件」であり、「その意義は鎌倉政権樹立の中で、極めて大きいものがある」と高く評価しています(『坂東武士団と鎌倉』戎光祥出版、2013年)。

千葉氏の飛躍のきっかけとなった結城浜合戦の古戦場であることを伝える貴重な歴史的地名が消え去ろうとしていることは、誠に寂しいものがあります。

22 本円寺・本敬寺(中央区本町1丁目)

中世・近世の千葉のメインストリートは、千葉妙見宮(現在の千葉神社)から都川に架かる大和橋までの「本町通り」、これに続いて大和橋から寒川方面に至る「市場町通り」でした。現在も自動車の往来が絶えない大通りですが、実際に歩いてみると、本町通りは微高地のなかで一番高い位置を、あたかも背骨のように走っていることがわかります。

その本町通りの東側に、本円寺と本敬寺(ほんぎょうじ)という二つの日蓮宗寺院があります。さらに、近くにはかつて正妙寺(しょうみょうじ)という日蓮宗のお寺もありましたが、明治29年(1896)に本敬寺と合併し、廃寺となったそうです(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』千葉市教育委員会、1984年)。

本円寺は、日蓮宗のなかでも日什を祖とする妙満寺派(顕本法華宗ともいいます)のお寺です。千葉一族の円城寺胤久が日什の弟子の日義に帰依し、日什を開山として康暦元年(1379)に開いたとも、日什によって創建された寺を日喜が永徳2年(1382)に中興開山したとも伝えられています(前掲『社寺よりみた千葉の歴史』)。湯浅治久氏が「東国の日蓮宗」(網野善彦・石井進編『中世の風景を読む 第二巻 都市鎌倉と坂東の海に暮らす』新人物往来社、1994年)で紹介しているように、『門徒古事』という記録には日義が守護千葉介(満胤か)の祈祷所に出向いた際の記事があります。これによると、千葉介が日什の教えを聞きたがったので、これを妨げるため千葉の諸宗の僧侶たちが自分の寺に千葉介を招いて日什に会わせないようにし、千葉近郷の仏像の鼻を欠き落として日蓮宗の仕業と称したといいます(『日蓮宗宗学全書 顕本法華宗部 旧称妙満寺派(第一)』1921年)。

これにより、本円寺からさほど遠くない場所(千葉のどこか)に千葉氏の守護所があったこと、日蓮宗が千葉に進出して千葉氏にも接近していたこと、それに他の宗派の僧侶たちが反発していたことがわかります。

本敬寺は、日蓮宗の古刹として有名な藻原寺(茂原市)の末寺で、藻原寺の十世をつとめた日伝が明応元年(1492)に開いたと伝えられます。また、正妙寺は中山法華経寺の末寺で、日高が正和元年(1312)に開いたと伝えられます。

このように千葉まちの東側、本町に日蓮宗の三つの門流の寺院が集まっていたことは注目されます。京都の町衆たちが日蓮宗の信者となり、比叡山延暦寺と対立して天文法華の乱(1536年)を引き起こしたように、日蓮宗は都市の商工業者に強く支持されました。中世の開創を伝える日蓮宗寺院が集まっていることは、千葉が都市的な発展を遂げ、商工業者が本町付近に多くいたことを示していると考えられます。

なお、千葉神社には土気城(緑区)の酒井胤治・康治父子が永禄7年(1564)に出した「酒井胤治・康治連署制札」が残ります(『千葉県の歴史 資料編 中世3(県内文書2)』2001年)。酒井氏は俗に「上総七里法華」といわれるように妙満寺派(顕本法華宗)の日蓮宗信仰を持っていました。第二次国府台合戦の後に出された制札ですが、酒井氏が千葉に影響を及ぼしていたことを示す史料でもあります。

23 中世の千葉まちの範囲(1)

中世の千葉のまちの範囲はどこからどこまでだったのでしょうか。『千学集抜粋』には、大治元年(1126)、千葉常重が千葉のまちを立てたときの記述として「曽場鷹大明神より御達保稲荷の宮の前まて七里の間御宿也」とあります。

これによると、北東側、常陸(茨城県)や佐倉の方から千葉へ通じる街道(現在の国道51号線、古代の東海道、近世の南年貢道)でいえば、車坂の上にあった曽場鷹大明神(そばたかだいみょうじん、若葉区貝塚町)までが千葉でした。また、南側、市原方面から千葉へ通じる街道(現在の国道16号線の旧道、近世の房総往還)でいえば、海に面した御達保稲荷(ごたっぽいなり、中央区稲荷町)までが千葉でした。曽場鷹大明神から御達保稲荷までが宿(しゅく)、つまり武士、商人や職人、宗教者といった人々が集住するまちだったことがわかります。

それでは、このほかの方角はどうだったのでしょうか。まず、北側です。佐倉から四街道を経て千葉へ通じる街道(近世の北年貢道)でいえば、高品(若葉区)を過ぎると千葉でした。旧道脇には幕末の文久3年(1863)に建てられた「高品の常夜塔」が残り、ここが千葉の出入り口だったことを今に伝えています。高品城は、戦国時代の千葉氏当主の嫡男が本佐倉城(酒々井町・佐倉市)から来て、千葉妙見宮(千葉神社)で元服の式を行う際の拠点として重要な役割を担っていました(拙稿「戦国期千葉氏の元服」『中世東国の政治構造 中世東国論 上』2007年)。

次に北西側、八千代や穴川方面から千葉へ通じる街道(現在の国道16号線)でいえば、作草部(稲毛区)からは千葉の外とされていたようです。原豊前の家来である石出氏が妙見宮の神領に乱入して狼藉を働きましたが、『千学集抜粋』には罪人を処罰したときのこととして、次のような記事があります。

「…本人を縄うちて出させける、さくさ辺のおりとにて、千葉ヘハ入すして、山崎民部少輔に仰せ、頭をきりて…」

これによれば、千葉の内には入れずに「さくさ辺」、つまり作草部で処刑しています。なお、「おりと」という地名は作草部に残っていません。ちなみに、モノレール作草部駅の近くには、享和元年(1801)に建てられた「縄しばり塔」と呼ばれる、道標を兼ねた百万遍塔があります。その右側面には「千葉町へ二十町」と刻まれています(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。江戸時代の人々にも、この辺りが千葉の入り口と意識されていたのでしょう。

以上をまとめると、作草部、高品、曽場鷹大明神、御達保稲荷を結ぶラインの内側が千葉のまちだったと考えられます。

なお、東側の土気往還・東金街道(病院坂を経て現在の大網街道につながる)については不明です。次回は西側について考えたいと思います。

24 中世の千葉まちの範囲(2)

久々のコラムとなりましたことをお詫びいたします。さて、前回は中世の千葉のまちの範囲について、北側は高品、北東側は曽場鷹大明神(貝塚町)、北西側は作草部、南側については御達保稲荷(稲荷町)の内側としました。東側は不明ですが、千葉寺はもちろん千葉の内です。その東、仁戸名(かつては「にへな」と読んでいました)は別の村でしたので、千葉寺と仁戸名の間に境があったと考えられます。

残るは西側です。もっとも東京湾に沿って船橋を経て江戸へ至る街道(近世には「房総往還」、通称「千葉街道」、現在の国道14号線)は、波打ち際を通るため天候に影響され、安定した交通路ではなかったようです。

さて、菅原孝標女の『更級日記』の都への旅立ちを記した部分に「その夜は、くろとの浜といふ所にとまる。かたつ方はひろ山なる所の、砂子はるばると白きに、松原しげりて」とあることは有名です。

ところで、戦国時代の永正11年(1514)に本佐倉城(酒々井町・佐倉市)の城下で、衲叟馴窓(のうそうじゅんそう)が編んだ『雲玉和歌集』(『新編国歌大観 第八巻 私家集編4.』)に、「くろとの浜」を詠んだ次のような歌と記述がみえます。

|

下総千葉の浦を よみ人しらず |

黒戸の浜がどこに当たるのかについては、黒砂(千葉市稲毛区)、畔戸(木更津市)の二説があります。しかし、明確に「下総千葉の浦」とあるので、黒砂であることが明らかです。松林と遠浅の浜の様子を描いた『更級日記』の記述も黒砂に相応しいと思われます。

二首のうち、後者の衲叟の歌にある「さばへ(五月蠅)」とは陰暦の五月に群がり騒ぐ蠅で、稲に付く害虫や、祟りをなす恐ろしい霊魂(御霊)といわれています。また、「さばえなす」は「騒ぐ」「荒ぶる」などにかかる枕詞で、「さばえなす神」とは「陰暦五月頃の蠅のように煩わしくいとわしい邪神・悪神。疫神。疫病神」とされます(『日本国語大辞典』)。「あしき人」の心によって黒くなった世の中と黒戸の浜の白波を対比した歌です。

この歌の注に「みそぎは此神をはらふなり」とありますが、この記述は黒戸の浜で穢れを払うみそぎが行われていたことを示すのでしょう。みそぎは穢れを外に追い出し、入り込まないようにするため、外界との境で行われます。このように考えると黒戸の浜が、中世の千葉のまちとの境界にあったことがわかります。つまり、西側については東京湾に沿った黒戸の浜、つまり黒砂までが千葉のまちだったと考えられます。なお、拙稿「『雲玉和歌集』と上総国」(『中世房総』10号)も参照していただければ幸いです。

25 大和橋と市場町

今回から、大和橋を渡って都川の左岸にある「千葉氏ゆかりの地」を紹介します。

第22回「本円寺・本敬寺」でも述べたように、中世・近世の千葉のメインストリートは、千葉妙見宮(現在の千葉神社)から寒川の湊に至る通りでした。このうち都川に架かる大和橋までを「本町通り」、これに続いて大和橋から寒川方面を「市場町通り」と呼んでいます。つまり中世・近世の千葉のまちは、都川の右岸(東側)と左岸(西側)の二つの地域に大きく分かれ、大和橋が両地域をつないでいたのです。

ちなみに都川の左岸にある千葉県庁の所在地は、千葉市中央区市場町1-1です。『千学集抜粋』には「曽場鷹大明神より御達保稲荷の宮の前まて七里の間御宿也」とあり、さらに「橋より向、御達保まては宿人屋敷也、これによつて河向を市場と申なり」とあります。大和橋から千葉のまちの南側の境界である御達保(五田保、ごたっぽ)の稲荷神社(中央区稲荷町)の間には「宿人屋敷」があり、そのため都川の対岸を「市場」と言うと説明しています。

この「宿人」(シュクニンと読むのでしょう)とは、「市」が立つ場所に住み、そこが湊である寒川に隣接することを考えれば、商人、職人や漁業者、水運業者たちと考えられます。

小島道裕氏は戦国期城下町について、「大名と主従制結合を持つ人間によって作られた空間」である「広い意味での給人居住域」と「非主従制的な空間」である「市町」との両者によって構成されるとしています(「戦国期城下町の構造」『戦国・織豊期の都市と地域』青史出版、2005年)。

第19回「堀内」で述べたように、都川右岸の堀内(ほりのうち)は千葉氏の居館や家臣たちの屋敷、妙見宮などの千葉氏と関係の深い社寺があり、千葉氏の権力の中枢とも言うべき場でした。これに対して都川の対岸が市場と呼ばれることは、小島氏の提唱した「二元的」なあり方によって理解できます。斎藤慎一氏が指摘するように、千葉は川を挟んで位置する堀内と市場という「異質な空間」によって成り立つ「二元的な構成」を持つまちだったと考えられます(「戦国期城下町成立の前提」『歴史評論』572号、1997年)。

しかし、「堀内」と「市場」は対立するものではありません。『千葉妙見大縁起絵巻』に描かれているとおり、中世以来、千葉妙見の祭礼では神輿とともに千葉から出る「千葉舟」と寒川から出る「結城舟」がまちを巡行しました。本館ホームページのコラム「千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No. 1)」(白井千万子研究員)にあるように、戦前まで寒川は市場町にある千葉神社の「御仮屋(おかりや)」まで来た千葉神社の神輿を引き受け、海に入る「御浜下り(おはまおり)」を行い、再び「御仮屋」で神輿を千葉へ引き渡しました。妙見の祭礼は千葉と寒川が一体となって行われ、「堀内」である千葉と寒川をつなぐのが大和橋と「市場」であったのです。

なお、「大和橋」という名称ですが、『千学集抜粋』には単に「橋」とあり、江戸時代には「大橋」と呼ばれていました(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』千葉市教育委員会、1984年)。明治24年(1891)の『千葉繁昌記』には「大和橋」がみえます。

26 羽衣の松

千葉県庁の一画、県議会議会棟の前に位置する羽衣公園に「羽衣の松」があります。この場所には、明治44年(1911)に完成し、ルネッサンス式の偉容を誇った旧県庁舎が建っていましたが、昭和37年(1963)に新庁舎(現中庁舎)が落成すると解体されました。

現在の松は昭和60年(1985)に、千葉県の人口が500万人を突破したことを記念して植え直されたものです。かつて、今の位置より東に池を中心とした「千葉公園」があり、その中に「羽衣の松」と呼ばれた古木がありました。下総の国学者宮負定雄の『下総名勝図絵』(弘化3年・1846のはしがきあり。川名登編、国書刊行会、1990年)には「田の中にあり。昔の松は枯れてなし。今ある松其の世継松なり。昔、天女降りて羽衣を此の松が枝に掛け、此の所の池にて水を浴みし所なりといひ伝ふ」とみえます。

千葉の「羽衣伝説」は様々なバリエーションがあるのですが、その代表である『妙見実録千集記』(『改訂房総叢書』第2輯、1959年)には次のように記されています。

千葉介常将。此の代に至って、天人降りて夫婦に成り給へり。子細は千葉の湯之花の城下に、池田の池とて清浄の池あり。此の池に蓮の花千葉に咲けり。貴賤上下して見物す。或夜人寝静まりし夜半過に、天人天下り、傍らの松の枝に羽衣を懸置き、池の辺へ立寄りて、千葉の蓮花を詠覧し給ふ。夫より湯の花の、城へ影向成りて、大将常将と嫁娶し給ひ、程無く懐胎有りて、翌年の夏の頃、恙無く男子産生し給ふ。是を常長と号す。

さらに、この話に感じ入った帝の「千葉(せんよう)の蓮花によって千葉を名乗れ」との叡慮によって千葉介を称したと続きます。「常長 天人の御子也」とあるように、羽衣伝説が千葉氏と結び付けられていることが大きな特徴となっています。千葉の支配者である千葉氏が「聖なる一族」であると主張するために、このような話が作られたのでしょう。この説話は「右天人は、妙見大菩薩の御変化也」と結ばれています。天女は千葉氏が氏神・武神として崇敬する妙見の変化(へんげ)、化身だったという種明かしです。

県庁の中庁舎の下を抜けて千葉地方裁判所の方へ渡る、都川に架けられた橋は「羽衣橋」です。オフィス街でロマン溢れる伝説に思いを馳せるのも楽しいことではないでしょうか。

なお、この伝説の舞台が、千葉氏の権力の中枢とも言うべき「堀内(ほりのうち)」ではなく、都川対岸の「市場」であることが気になります。「市」では商品や金銭がやり取りされますが、それは外部との出入りを意味します。ですから網野善彦氏が述べているように、「市」は「神々と関わる聖域」「冥界との境」でもあったのです(「市の立つ場」『増補 無縁・公界・楽-日本中世の自由と平和-』平凡社、1987年)。

都川に面し、寒川湊に隣接する「市場」にあった池に天女が現れたのは当然かもしれません。根拠は無いのですが、「羽衣の松」は天女だけでなく「市神」の依り代だったのかもしれないなどと想像をたくましくしています。

27 お茶の水 (1)

本町から大和橋を渡り、左折すると右手、猪鼻公園の入り口に「お茶の水」があります。傍らにある石碑には、次のように記されています(常用漢字に直し、句読点を付しました)。

治承の昔、千葉常胤卿源頼朝公を居城亥鼻山に迎へし時、此の水を以て茶を侑む。公深く之を賞味せりと伝ふ。爾来お茶の水と称し、星霜八百年、清水滾々として今に渇せず。

千葉市域にも少なからず伝えられる「頼朝伝説」の一つとして広く知られています。碑文には「滾々(こんこん)として今に渇せず」とありますが、残念ながら水が枯れて久しく、わずかにかつての雰囲気を偲ぶことができるのみです。

なお、「茶を侑(すすむ)む」とあることについて、常胤や頼朝の時代には茶はなかったという方がいます。教科書に載る栄西の『喫茶養生記』(建保2年・1214の成立)の印象が強いためでしょうか。しかし、古く奈良時代から喫茶は行われ、平清盛による日宋貿易によって茶ももたらされました。しかし、薬としての効能が求められたのであり、「茶の湯」が始まったのは室町時代で、毎日茶を飲むようになったのは江戸時代以降です。

ところで、このお茶の水については頼朝伝説ではない話も伝わっています。「水戸黄門」として有名な徳川光圀は、延宝2年(1674)に水戸から房総を経て鎌倉を訪れる旅をしました。この年の干支が庚寅(かのえとら)だったので、その記録は『庚寅紀行(こういんきこう)』と呼ばれます。これはもちろん漫遊ではなく、史料探訪のための真面目な旅でした。

光圀は神崎、成田、酒々井を通り、4月27日に千葉へ来ました。千葉のことを記した文のうち「千葉屋敷」の部分は本コラム第18回「御殿跡」で触れましたが、光圀はお茶の水について次のように記しています。

千葉の町を出づる所の左の方に、古城あり。伊野花と云ふ。(中略)古城の山根に水あり。「東照宮御茶の水」と、云ひ伝ふ。(『改訂房総叢書』第4輯、1959年)

これによれば、頼朝ではなく東照宮、つまり徳川家康のお茶の水だというのです。光圀が来たのは、家康が没したのは元和2年(1616)ですから、光圀が千葉へ来たのはそれから60年も経っていません。まして光圀は家康の孫ですから、無責任なことを書くとも思えません。千葉御殿を訪れた家康がこの湧き水を賞味したこともあったのでしょう。

いつの世でも湧き水は大切なものであり、聖人や偉人と結び付けられました。弘法大師が杖を刺したところ水が湧き出たという伝説は広く分布します。お茶の水もそういった文脈で考えるべきでしょう。

28 お茶の水 (2)・井花(いのはな)

前回、お茶の水について頼朝伝説と家康伝承を紹介しました。今回は『千葉大系図』(『改訂房総叢書』第5輯、1959年所収)にみえる、千葉氏に関する言い伝えを紹介します。平忠頼(忠常の父)について次のように記されています。

|

延長八年庚寅六月十八日、下総国千葉郡千葉郷に誕生するなり。此の所に忽ち水湧き出づ。此の水を以て生湯と為す。後世、湯花水と号す。(読み下し文とし、句読点を付した。) |

これも有名人にまつわる湧水伝説ですが、忠頼の産湯として千葉氏と結び付けています。「湯花」は「ゆのはな」と読むのでしょう。

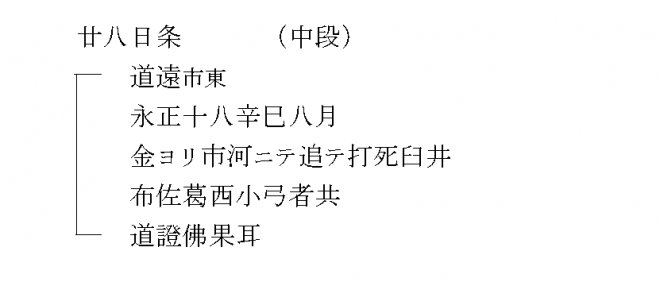

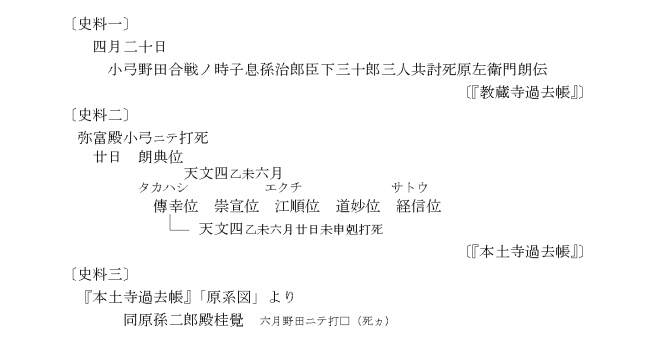

ところで、貴重な中世資料として知られる『本土寺過去帳』(『千葉県史料中世篇 本土寺過去帳』1982年)の二三日のところには、次のような記事がみえます。

|

永正三丙子八月 原蔵人丞殿法名朗寿 東六郎殿 千葉井花ニテ打死、諸人證仏果 |

永正3年の干支は丙寅で、「丙子」は永正13年に当たります。『千学集抜粋』(『妙見信仰調査報告書(二)』千葉市立郷土博物館、1993年)には次のように記されています。

|

一条院薄墨の御証文は、範覚の世に井鼻を持たれし時、永正十三丙子八月二十三日、三上但馬守、二千余騎にて打落す、此時薄墨の御証文は宝器ともみな失にける |

これによって『本土寺過去帳』の「永正三丙子」は「十」が脱字したことがわかります。永正13年(1516)8月23日に「井花・井鼻」で大きな合戦があり、原氏や東(とう)氏といった千葉氏の家臣や一族が討ち死にしたことが判明します。

ちなみに攻め寄せた三上氏は、近江(滋賀県)の佐々木氏の一族で、上総に勢力を有していました。また、「井鼻」に立て籠もった範覚は金剛授寺(千葉妙見宮)の座主です。

以上のとおり「湯花」「井花」「井鼻」はいずれも「いのはな」と読み、亥鼻・猪鼻のことです。当館のある亥鼻・猪鼻の語源については、イノシシの鼻のような地形だからとか、亥の方角(北北西)に突き出した地形だからと言われます。しかし、中世の史料である『本土寺過去帳』に「井花」あることから、井戸のある、イノシシの鼻のように北北西へ台地が突き出した場所と考えるべきでしょう。もちろん、この井戸はお茶の水のことです。

湧水や井戸は生命や産業にとってなくてはならないものであり、信仰の対象となりました。お茶の水には祠の中に安置された不動尊や寛保3年(1743)の不動尊をはじめ、地蔵などの石造物がいくつも並んでいます。お茶の水は、ここから南約200メートルにある智光院(真言宗)が支配していました。

29 七天王塚(1)

お茶の水から「病院坂」を登り、千葉大学亥鼻キャンパスの正門を過ぎると、バス停「千葉大薬学部前」とバス停「中央博物館」の間の右側に、大木の生えた塚が二つあることに気づきます。説明板があるので、七天王塚であることがすぐにわかります。

因みに、このバス通りは近世の「東金街道・土気往還」で、現在の国道126号や県道20号千葉大網線(大網街道)が開通する前は、千葉と東上総を結ぶ重要な道でした。しかし、近代になって亥鼻の台地上に現在の千葉大学医学部附属病院ができると、街道の入り口に当たる坂は「病院坂」と呼ばれるようになりました。

七天王塚は、その名のとおり7基の塚からなります。残りの5基は千葉大学亥鼻キャンパスの中に点在し、タブノキ、クスノキ、エノキ、マツなど、鬱蒼とした木々が生えています。

これらの塚の上には、いずれも石碑が置かれています。その年号をみると、もっとも古いものは安永2年(1773)です。もっとも新しい花崗岩製のものは昭和53年(1978)とされます(大谷克己『千葉の牛頭天王』千葉市教育委員会、1982)。これらには「堀内牛天王」「牛頭天王」「七天皇」七天王」といった神の名前が刻まれています。これによって七天王塚に牛頭天王が祀られていることがわかります。

牛頭天王は牛の頭に人の体を持った神で、素戔嗚尊(スサノオノミコト)と同一視されています。仏教では祇園精舎の守護神とされました。京都東山の祇園にある八坂神社の祭神は素戔嗚尊です。

荒ぶる神として知られる素戔嗚尊は、疫病を退散させる神として人々の信仰を集めました。山鉾巡行で有名な、京都の夏を彩る八坂神社の祇園祭は、かつて「祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)」と呼ばれ、疫病が流行した時に矛をまつり、疫神や悪霊を送ったことに始まるとされます。気温の高い夏は伝染病が流行りますが、昔の人はこれを鎮めるため、素戔嗚尊、つまり牛頭天王に祈ったのです。

新型コロナウイルスが猛威をふるうなか、にわかに疫病を退治する妖怪「アマビエ」が脚光を浴びています。しかし、疫病退散の大先輩は牛頭天王です。荒ぶる神であるだけに、そのパワーも極めて強力です。最強の疫病退散の神といえましょう。

そのような牛頭天王が、七天王塚という「東金街道・土気往還」を挟むようにして点在する塚群にまつられているということは、やはり街道、陸上交通を意識したものでしょう。牛頭天王、つまり八坂神社は都市的な場や交通の要地にまつられることが多くあります。東上総方面から来ると、七天王塚を過ぎて「病院坂」(もちろん近世以前にはそのような名前は付いていませんでしたが)を下れば、そこは千葉のまちです。

なお、明治44年(1911)の『千葉街案内』には「七生松(ななをひのまつ)」として紹介され、七天王塚という名前ではありません。しかし、ともに「七」という数に意味があると考えられます。

七天王塚は、お茶の水と同じく智光院が支配していました。

30 七天王塚(2)

様々な伝説に彩られた七天王塚については、大別すると次のようにいくつもの説がありますので、紹介していきます。

- 千学集抜粋』にみえる、千葉の守護神「堀内牛頭天王」である。

- 7つの塚の配置が北斗七星のかたちと一致しており、千葉氏の妙見信仰を示している。

- 平将門の影武者7人の墓である。

- 猪鼻城の大手の土塁が残存したもの。

- 閻魔王をはじめとする七王を祀ったもので、昔の十王堂の名残りである。

- 古墳群である。

このうち1.~4.が千葉氏との関係を伝えています。まず、1.について考えを述べます。

確かに『千学集抜粋』(『千学集抄』)には千葉の守護神の一つとして「堀内牛頭天王」が記されています。以前は猪鼻城が鎌倉時代の千葉氏の居城だったと思われていました。このため、「堀内」は猪鼻城(千葉城)であり、その守護神として亥鼻城の近くに七天王塚が配置されたと考えられてきたのです。

ところが、当コラム第19回「堀内(ほりのうち)」で述べたように、千葉氏の本拠地である「堀内」は、都川の右岸、現在の中央区院内・中央・本町を中心とする地域でした。したがって、亥鼻の台地上にある七天王塚が「堀内牛頭天王」ではあり得ません。「堀内牛頭天王」は簗瀬裕一氏が指摘したように、現在も本町1丁目にある八坂神社の可能性が高いと考えられます(「中世の千葉」『千葉いまむかし』13号、2000年)。千葉まちの道路交通の基点とも言うべき通町交差点に近く、佐倉・香取へ通ずる街道(現国道51号線)に面する八坂神社は、交通の要衝である都市的な場に祀られる牛頭天王にふさわしい場所です。

前回、旧東金街道・土気往還に面して千葉まちの入り口に牛頭天王が祀られたのは、重要な交通路を意識したのではないかと述べました。そのとおりだと考えますが、『千学集抜粋』にみえる「堀内牛頭天王」ではないことは留意すべきです。

なお、塚にある安永2年(1773)の石碑に「堀内牛天王」とありますが、既に江戸時代後期には猪鼻城が鎌倉時代の千葉氏の城であると思われていたため、当時の人たちも『千学集抜粋』の「堀内牛頭天王」を七天王塚と考えたのでしょう。

次に2.・3.で重要な役割を果たす「七」という数に関して述べます。広く知られるように、千葉氏が信仰した妙見は北の方角を示す北斗七星、もしくは北極星が神格化された神です。そのため妙見信仰では、「七」は特別な意味を持つ聖なる数とされます。千葉妙見宮(現千葉神社)の祭礼が七日間行われるのも、その一例でしょう。北斗七星のかたちに配置されたと言われる7基の塚が、妙見信仰を通じて千葉氏と結びついたのは当然といえるでしょう。

明治期には「七生松(ななをひのまつ)」(古川国三郎編纂『千葉街案内』1911)、大正期には「七つ塚」と呼ばれていましたが(藤澤衛彦編著『日本伝説叢書 下総の巻』1919)、やはり「七」が冠されています。「七」に特別な意味が込められていたことがわかります。

31 七天王塚(3)

今回は、3.の「平将門の影武者7人の墓」説について述べます。

千葉氏は将門と祖を同じくする坂東の桓武平氏であり、千葉常胤の二男師常(もろつね)に始まる相馬氏は、将門の子孫と称しました。相馬氏が移住した福島県浜通り地方で今も行われ、勇壮な戦国絵巻として有名な「相馬野馬追」(国重要無形文化財)が、将門が牧の野馬を敵に見立てて追ったことに由来すると伝えられるのも、千葉一族と将門との深い結びつきを示しています。

千葉氏は、東国の自立を目指したといわれ、志半ばで倒れた将門に対して強い同族意識を持っていました。例えば、治承4年(1180)の結城浜合戦で有力な平家方の藤原親政と戦った千葉常胤の孫の成胤は、「平親王将門には十代の末葉(ばつよう)、千葉の小太郎成胤、生年(しょうねん)十七歳に罷(まか)り成る。」と名乗りを上げたとされます(鎌倉時代末期に成立していた『源平闘諍録(げんぺいとうじょうろく)』による)。千葉氏は将門の子孫と称することもあったようです。

将門にはそっくりな影武者が7人いましたが、将門を裏切った小宰相(桔梗御前とも言われます)という女性が見分け方を教えたため討ち取られたという伝説があります。ここでも聖なる数「七」が大きく関係します。妙見信仰を通じて千葉氏と将門が結び付けられていたと言えるでしょう。

ところで、将門は坂東の英雄であるとともに非業の死を遂げた「怨霊」でもありました。大手町(東京都千代田区)の「首塚」に代表されるように、将門の怨霊は強い力を持ち、祟るとされてきました。前々回に述べましたが、七天王塚に祀られる牛頭天王も「荒ぶる神」でした。怨霊として「祟る」将門、「荒ぶる神」牛頭天王、強い力を持ち畏怖される神どうしとして、両者が次第に結びついていったのも当然と考えられます。

こうして「七天王塚の祟り」がまことしやかに語られることになったのでしょう。実際に訪れてみると、鬱蒼とした木々が生えて日が陰る塚の雰囲気も、不吉な気分を募らせます。医学部・薬学部・看護学部などのある千葉大学亥鼻地区では、工事の際に塚の上に生えていたクスノキの枝を払い落としてしまったため、事故が発生したり関係者に良からぬことが起きたりしたと語られています(大谷克己『千葉の牛頭天王』千葉市教育委員会、1982年)。5号塚にある牛頭天王の石碑には昭和53年(1978)の年号と某大手ゼネコンの社名が刻まれています。

これらの話についてはコメントできませんが、「祟り」によって塚や塚に生える樹木、つまり貴重な史跡や自然が残されてきたと言えるかもしれません。七天王塚は昭和34年(1959)に千葉市指定文化財(史跡)として指定されています。

32 七天王塚(4)

今回は、6.の古墳群説、4.の「猪鼻城大手の土塁」残存説について述べます。

千葉大学亥鼻キャンパス内で、医薬系総合研究棟を建設するため平成14年(2002)の第1次調査~平成22年(2010)の第5次調査まで、千葉大学によって発掘調査が行われました。その成果は『千葉市中央区亥鼻城跡 千葉大学医薬系総合研究棟建設に伴う発掘調査報告書』(千葉大学亥鼻地区埋蔵文化財調査委員会・千葉大学文学部考古学研究室、2011年。以下『報告書』といいます)によって詳しく知ることができます。

医学部本館の東側、七天王塚の4号塚・5号塚・6号塚・7号塚に囲まれた場所を調査したところ、全長約28メートル、前方部約6メートル、後円部約22メートルを図る前方後円墳の1号墳と、やはり前方後円墳と考えられ2号墳が発掘されました。1号墳は前方部が小さくて後円部が大きい、「帆立貝式」といわれるタイプの古墳です。後円部の南側には軟質砂岩の切石を積んだ横穴式石室があり、埋葬された人物の歯も出土しています。検出された遺物から7世紀初頭に築かれたことがわかりました。また2号墳も7世紀前半に築かれたものです。さらに5号塚の周囲にも古墳時代の土坑がありました。

このような発掘調査の成果から、『報告書』は「七天王塚に囲まれる位置で前方後円墳が検出されており、それ以外にも、一番盛土が少ない七天王塚5号塚の周辺からも土壙墓と考えられる土坑が2基検出されていることからみて七天王塚は古墳の残存である可能性が極めて高い」と結論付けています。

これに従うと、自動的に「猪鼻城大手の土塁」残存説は成り立たなくなります。現状からみても七天王塚はそれぞれ独立した塚であり、かつて連続した土塁であったようには認められません。また、城郭の土塁であれば、これに伴って堀があるのが普通ですが、その痕跡もみられません。

最後に、5.の十王堂の名残り説について述べます。藤澤衛彦編著『日本伝説叢書 下総の巻』(日本伝説叢書刊行会、1919)には「七天皇」として「七天皇は、勿論、七王で、閻魔王を首(はじ)めとして、七王を祀れるもので、昔の十王堂(秦広王・楚江記・宋帝王・五官王・閻羅王・下城王・泰山王・都市王・平等王・転輪王を祀る。[筆者注 十尊の名は当該書のまま])の名残りである。そのうち七王を祀れる例は、伊豆(田方郡田中村大字御門六角堂に之を祀る。)などにもある(「伊豆の巻参照。」)が、この思想と、十三仏を祀る思想(例諸国に多い。)とが混じ、此塚も基礎をなしたものと思はれる」とあります。

十王は道教や仏教で亡者の審判を行うとされる十尊です。七天皇塚に十王が祀られており、仏教の十三仏の影響を述べる説は、この他にみることができません。しかし、はるか古代に古墳群があり、6号塚には墓塔もしくは供養塔である戦国期の小型五輪塔の空風輪部が3つあり、いずれ述べるように亥鼻の台地上が中世以降も葬送の地であったことを考え合わせると、十王の伝説が生じたのも一理あるように思えます。

33 智光院(中央区市場町)

お茶の水から亥鼻山の裾を南へ200メートルほど進むと、左手に智光院の立派な山門とお堂が見えます。郷土博物館のある亥鼻公園へ登る石畳の左側です。

当寺は、正式には「小河山 青蓮寺 智光院」と称する真言宗豊山派の寺院で、寺伝によると康正2年(1456)に千葉(馬加)康胤によって開かれたとされます。御本尊の木像不動明王立像はその頃の作で、貞享5年(1688)に妙見寺(現在の千葉神社)の僧栄慶が修理した旨の墨書が残り、当寺が近世には妙見寺と深いかかわりを持っていたことがわかります(『千葉市の仏像』千葉市教育委員会、1992)。境内には月星紋や九曜紋がみられ、千葉氏ゆかりのお寺であることが実感されます。

康胤は千葉満胤の二男で、馬加(まくわり、現在の花見川区幕張)に住み、千葉一族のなかで長老的な存在でした。享徳の乱が勃発すると、円城寺氏ら直臣層に支えられた千葉胤直たち千葉本宗家が管領上杉氏側に属したのに対し、康胤は庶子家の原胤房らとともに古河公方足利成氏に属しました。康正元年(1455)、胤房が千葉城を攻め落とし、敗走した胤直らが多古城・島城(多古町)に籠城すると、康胤・胤持父子は胤房とともに胤直らを攻めて自害させ、千葉本宗家は滅亡したのです。

公方成氏は、このような康胤の「忠節」を高く評価し、千葉氏を継承させました。康胤に始まる千葉氏を「馬加千葉氏」といいます。成氏は上杉方の地盤を切り崩すため、安房には里見氏、上総には武田氏を送り込みました。ところが、下総では外部勢力の侵攻ではなく、千葉氏内部の勢力交代によって上杉方から足利方の勢力圏になったのです。このことは中世の東国社会における千葉氏の存在の大きさを感じさせます。しかし、康胤は康正2年(1456)11月に上総八幡(市原市)の合戦で討死しました。八幡の無量寺(浄土宗)には、康胤・胤持父子の墓と伝えられる中世の五輪塔があります。

なお、智光院には銅造如来形立像(14世紀前半)、銅造菩薩形立像(鎌倉時代後期、善光寺式阿弥陀三尊像の脇侍)といった、創建年代よりも古い仏像が伝来しています(前掲『千葉市の仏像』)。智光院の前身となった寺院が既に存在していた可能性が考えられます。

智光院は猪鼻城跡の直下にあるため、この場所に千葉氏の居館があったのではないかという説があります。千葉本宗家を滅ぼした康胤が、千葉氏の菩提を弔うために館の跡に寺を建立したという考えはとても魅力的です。鎌倉幕府を滅ぼした足利尊氏が、北条氏の霊を弔うため執権屋敷の跡に宝戒寺(鎌倉市)を建立したという例もあります。

しかし、繰り返しになりますが、千葉氏の本拠である「堀内(ほりのうち)」は都川の対岸で、智光院が「市場」にあること、猪鼻城が戦国時代の城郭であること、智光院の地は千葉氏のような有力な守護クラスが居館を構えるには狭いことを考えると、千葉氏の館は他の場所に求めるべきと考えます。

智光院はお茶の水の不動や七天王塚を支配していました。本堂の裏側には「お茶の水清水不動尊」が遷座されています。

34 胤重寺(中央区市場町)

智光院の南、亥鼻公園へ登る石畳の道の右側が胤重寺(いんじゅうじ)です。光明山胤重寺と称する浄土宗の寺院で、寺伝によれば、開山の雲巌上人は武石胤重(たけしたねしげ)の子孫で、胤重の菩提を弔うため永禄元年(1558)に開いたとされます(『千葉県浄土宗寺院誌』千葉県浄土宗寺院誌刊行委員会、1982年)。雲巌上人は、浄土宗二祖で「鎮西上人」と呼ばれる聖光房弁長(しょうこうぼうべんちょう、1162~1238)の法脈を汲むとされます。

胤重は、千葉常胤の三男で「千葉六党」の一人として知られる武石三郎胤盛の子で、武石次郎を称しました(「神代本千葉系図」『改訂房総叢書』第5輯、1959年)。武石は現在の花見川区武石町で、今も真蔵院や武石神社などの武石氏ゆかりの史跡が残ります。胤盛は父常胤から千葉氏の本領である千葉庄(ちばのしょう)の西部に位置する武石周辺を分け与えられ、名字としたのです。

ところで、鎌倉末には成立していた、『平家物語』の異本である『源平闘諍録』(げんぺいとうじょうろく)には、千葉成胤が平家方の藤原親正を迎え撃った「結城浜合戦」の際に、成胤に続いた武士として「多部田の四郎胤信・国分の五郎胤通・千葉の六郎胤頼・堺の平次常秀・武石の次郎胤重」たちがみえます(福田豊彦・服部幸造全注釈『源平闘諍録(下)』講談社、2000年)。胤信は大須賀氏の祖、胤通は国分氏の祖、胤頼は東(とう)氏の祖で、いずれも常胤の子です。しかし、武石氏は胤信・胤通・胤頼の兄弟である胤盛ではなく、その子の胤重が参加していることが気になります。胤盛は父常胤とともに源頼朝の傍に従うなど、何らかの事情があって合戦に加わらなかったのかもしれません。しかし、胤重は若い時から武石氏の軍事行動を代表するような立場にあったとも考えられます。

松島の五大堂の鐘(嘉禄3年・1227)に「日(亘)理郡地頭武石二郎胤重」とあり、胤重が早くから陸奥国亘理郡(宮城県)へ進出していたことがわかります(岡田清一「陸奥の武石・亘理氏について」『千葉氏関係資料調査報告書2. 東北千葉氏と九州千葉氏の動向(亘理氏及び仙台千葉氏)』千葉市立郷土博物館、1997年)。ちなみに、東北へ移住した武石氏が亘理氏を称し、さらに近世には伊達氏の一門に列せられて涌谷伊達氏となったことはよく知られています。当寺が武石氏の祖である胤盛ではなく、胤重の供養のため建立されたとされることは、胤重が一族の中で重要な存在であったためかもしれません。

当寺の御本尊は木造阿弥陀如来立像です。この他に13世紀中ごろの銅造千手観音菩薩坐像、本来は懸仏(かけぼとけ、壁面に懸ける仏像)であった銅造薬師如来坐像が残されていますが、この二体は「円城寺」に安置されていたものです(『千葉市の仏像』千葉市教育委員会、1992年)。円城寺は佐倉市城(じょう)にあり、千葉氏の重臣として知られる円城寺氏と関係のある寺とも言われます。

本堂には月星紋がみられ、千葉氏の由緒を持つお寺であることがわかります。また、境内には、供えてある塩でなでるとイボが取れるといわれる「塩地蔵」、柔術の戸塚揚心流の祖である戸塚彦介英俊と子の英美の墓(千葉県指定史跡)があります。

35 高徳寺(中央区亥鼻2丁目)(1)

胤重寺からさらに南へ進み、県立中央図書館を過ぎ、信号のある交差点を渡ると、左手に石柱の門があります。龍興山高徳寺、曹洞宗の寺院です。

寺伝によれば、原四郎胤高が北朝年号の貞治4年(1365、南朝年号では正平20年)に建てたとされます。胤高は千葉氏胤の子で、戦国時代に生実城(中央区)・臼井城(佐倉市)を拠点にして千葉氏に匹敵する地域権力に成長を遂げた原氏の祖に当たります。享徳の乱で千葉城を攻め、馬加(まくわり)康胤とともに本宗家を多古城・島城(多古町)で滅ぼしたことで知られる原胤房は、胤高の孫です。

また、近世の『千葉伝考記』には大日寺旧記を引用するかたちで、「氏胤の建立にて」とあります(『改訂房総叢書』1959)。いずれにせよ、当寺は南北朝時代に建立されたと考えられます。なお、宝徳元年(1499)に宗徳寺の機然正哲和尚が中興開山となったとも伝えられています。宗徳寺は生実の柏崎にありましたが、後に臼井へ移った曹洞宗の寺院で、原氏の菩提寺です。このことからも、当寺が原氏と深い結び付きを持っていたことがわかります。

御本尊はゆったりとしたお姿をした木造地蔵菩薩半跏像で、南北朝時代の作です。仏像の専門家も「創建時に遡り得る本尊像が伝わることは歴史的にも注目されよう。」と高く評価しています。左足を踏み下げて座っていますが、このような姿の地蔵を「延命地蔵」といいます。(『千葉市の仏像』千葉市教育委員会、1992)。

ところで、本寺の門を入るとすぐ左手に閻魔堂があります。その中に木造閻魔王座像が安置されています。座っていますが、像の高さは約168cmに及び、閻魔大王にふさわしく玉眼の入った目をカッと見開き、口を開いて一喝しているようで、たいへん迫力があります。いうまでもなく、閻魔は死後、人間の罪業を裁く十王の中心です。頭部内側には墨書による銘文があり、これによって明応4年(1495)に造立されたことが判明します。

その左側には木造奪衣婆坐像があります。奪衣婆は三途の川のほとりで、亡者から着衣を剥ぎ取る鬼婆で、その名にふさわしく恐ろしい形相です。この像にも墨書銘があり、天文12年(1543)に作られたことがわかります。戦国時代の閻魔王像と奪衣婆像があわせて残されていることは大変貴重です。さらに、閻魔と奪衣婆の上の壁面にある棚には、江戸時代の寛文9年(1669)に作られた、50cmほどの小振りな十王像がずらりと並んでいます(前掲『千葉市の仏像』)。

次回は、御本尊が地蔵菩薩であることに加え、当寺に閻魔をはじめとする十王や奪衣婆という冥界の者たちが揃っていることの意味を考えたいと思います。

36 高徳寺(中央区亥鼻2丁目)(2)

前回申し上げたように、当寺の御本尊は南北朝時代の木造地蔵菩薩半跏像で、明応4年(1495)に造立された木造閻魔王座像、天文12年(1543)の木造奪衣婆坐像という、中世の仏像が3体も残されており、大変素晴らしいことです。また、江戸時代の十王像も揃っています。

地蔵菩薩は、よく知られているように地獄へ堕ちた衆生の苦しみを救う仏として信仰を集めました。多くは僧の姿とされ、地獄・餓鬼・修羅などの六道をめぐりながら衆生を救済するとされましたが、特に地獄での責め苦から救ってくれる仏と考えられてきました。

人間は死ぬと七日ごとに十王の裁きを受けるとされます。初七日の秦広王から始まり、初江王、宋帝王、五官王、閻魔王、変成王と続き、四十九日の泰山王という順番です。これで決まらない場合は、百ケ日に平等王、一周忌に都市王、三回忌に五道転輪王の裁きがあります。これら十王の中でもっとも有名なのが、生前の善悪の振る舞いを映し出す「浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)」を持つ閻魔王です。閻魔王の本地仏は地蔵菩薩とされました。

死後、最初に出会う奪衣婆は、三途の川のほとりで盗みをした者の指を折り、亡者の衣服を剥ぎ取り、懸衣翁という老爺の鬼が衣領樹という大樹にかけます。その重さには生前の行いが現れるとされます。さらに、奪衣婆は閻魔王の妻であるという説まで生じました。

このように亥鼻山(亥鼻台地)を背にした当寺に、冥界を代表する地蔵菩薩・閻魔王・奪衣婆が安置されることは、亥鼻山周辺が来世、冥界と関係の深い土地であったことを示す痕跡ではないかと考えられます。

詳細は後日、猪鼻城のところで述べたいと思いますが、戦国時代になって城郭が築かれる前、亥鼻台地は宗教的な空間、聖なる場であり、葬送の地でもあったと考えられます。七天王塚を紹介した際には、古墳があったこと、十王を祀った塚という伝承にも触れました。

石井進氏は「歴史の生き証人「柏槇(びゃくしん)」 建長寺」で、鎌倉の建長寺(臨済宗)について次のように述べています。

むかし北条時頼が執権の時、斉田(さいた)左衛門という武士が無実の罪で地獄谷で処刑されようとしたが、日頃あつく信仰している地蔵像が身代わりに立ったおかげで一命を助かった、その小像が心平寺の本尊の胎内に移され、さらに建長寺建立の際、仏殿本尊の頭部に納められたと伝えられている。刑場であり、葬送の谷であった地獄谷の名ごりが、地蔵菩薩への信仰として今も建長寺のなかに生きつづけているのもまことに理由あることであろう。(『風土と歴史をあるく もうひとつの鎌倉 歴史の風景』そしえて、1983)

亥鼻山と高徳寺との関係は、これにかなり似ていることがわかります。高徳寺に残る、冥界のトリオともいうべき地蔵菩薩・閻魔王・奪衣婆たちは「千葉氏の本拠である千葉城」とは異なる亥鼻山のイメージを示してくれます。

37 東禅寺(中央区亥鼻2丁目)(1)

高徳寺の石の門を出て左手に行くと、道が二股に分かれます。左の方へ50メートルほど進み、三叉路をさらに左に折れ約30メートル行くと、また三叉路があります。右手には県立千葉高校の正門へ登る坂道が見えますが、左側の谷津(小支谷のことを南関東では「谷津(やつ)」とか「谷戸(やと)」、「谷(さく)」といいます)の中の道を進みます。亥鼻山の南側の裾を回り込むように200メートルほど行くと、右側に亥鼻保育園、左側にお寺があります。

ここが曹洞宗の金剛山東禅寺です。本堂の棟には月星紋が輝き、千葉氏ゆかりの寺院であることがわかります。寺伝によれば、千葉貞胤が円中規公を開山として嘉禄2年(1327)に建立したとされています。当初は臨済宗で、夢窓礎石の像がありました。

保育園に隣接して墓地があり、かつては道の両側、保育園などを含む谷津のなか全体を境内としていたことがわかります。この谷を「東禅寺作(さく)」と呼んでいたそうです。「作」は「谷」の当て字でしょう。江戸時代の終わり、海防のため佐倉藩が亥鼻山に藩士を駐屯させた際には、この谷津の中で鉄砲の調練を行ったといいます(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』千葉市教育委員会、1984)。弾が外に出る可能性が少ないためでしょう。

当寺の御本尊は木造薬師如来坐像で、『千葉市の仏像』(千葉市教育委員会、1992)では「鎌倉時代前期の慶派の作風に連なる」としています。穏やかな中にも力強い表情をした、美しくも堂々とした仏像で、同書は「市内はもとより県内の中世彫刻の中でも抜群の作行を示し、(中略)鎌倉時代の彫刻史上に重要な作例に挙げられる」と絶賛しています。個人的な感想ですが、千葉市美術館の特別展「房総の神と仏」(平成11年・1999)で初めて拝見した際に、大いに感銘を受けたことが思い出されます。

ちなみに、慶派とは康慶・運慶父子に始まる仏師の一派としてあまりに有名ですが、鎌倉時代の慶派の優れた作品が当寺に残されていることは、その造立の後ろ盾となった千葉氏が大きな力を有しており、鎌倉時代の千葉が高い文化水準を持っていたことを意味します。

なお、かつて当寺には元徳3年(1331)の梵鐘がありました。その銘文は中世の千葉のまちの姿を考える上で極めて重要なものですが、その内容の考察については後に譲ることとして、今回は「円覚首座比丘奇英為之銘曰」という一節がみえることだけを紹介しておきます(『千葉縣史料 金石文篇一』千葉県、1975)。

これによって円覚寺首座の比丘(びく、僧侶)が銘文を書いたことがわかります。鎌倉の円覚寺は北条時宗が無学祖元を開山として建立した臨済宗の大本山で、当寺が臨済宗であったことが裏付けられます。しかし、後に原氏の菩提寺である宗徳寺(曹洞宗、現在は佐倉市臼井台)の末寺となり、その二世の機然正哲和尚が中興開山となったため、曹洞宗に改められたと考えられます。前に紹介した高徳寺も機然正哲が中興し、宗徳寺の末寺となっていますから、戦国時代には亥鼻を含む千葉一帯が原氏の強い影響下にあったことがうかがえます。

コラム:中世の城跡をめぐる

遠山成一(郷土博物館研究員)

当コラムでは、最近ひそかなブームともいえる中世城郭を、それも千葉市内を中心に取り上げ、解説したいと思います。城歩きするときに、より有意義な散策が可能になれば幸いです。

なお、城歩きは季節的には晩秋から早春までが最適です。これ以外の季節は、害虫、害獣がいたり、草の繁茂などで遺構が見づらいこともあるので、おすすめできません。また、滑落で思わぬケガをしかねません。できるだけ複数で行かれることをおすすめします。

城跡が私有地の場合は、所有者の方の許可を得てから入るようにしてください。

- 中野城跡

- 大久保城跡

- 平山城跡 ~千葉宗家が一時本拠とした城~

- 東常縁余話 ~和歌を贈って城を取り戻した東常縁~

- 多部田城跡

- 大椎城跡

- 浜野城跡〔生実藩蔵屋敷〕 その1 その2

- 高品城跡 その1 その2

- 千葉六党の城 大須賀氏

- 千葉六党の城 国分氏の城

- 千葉六党の城 東氏の城

- 千葉六党の城 相馬氏の守谷城 その1 その2

- 立堀城跡

- 猪鼻城跡

- 城山城跡

- 生実城跡 その1 その2

- 南小弓城跡 その1 その2

- 土気城跡 その1 その2 その3 その4

- 千葉六党の城 海上氏の本拠中島城 その1 その2

- 廿五里城跡

- 南屋敷遺跡

- 千葉六党の城 東氏の城 その2

- 千葉市内の城館関連小字名

- 大井戸館跡

- 鹿島川流域の城 総論

- 大篠塚城跡

- 馬渡馬場館跡

- 太田要害城跡

1 中野城跡(千葉市若葉区中野町)

中野城跡は、国道126号線で東金方面に向かう途中、中野バス停の手前左手に大きく「本城寺中野城跡」の看板があり、すぐに入口がわかります。国道から坂を下り、また上っていくと顕本法華宗長秀山本城寺の境内に入ります。中野城跡は、この本城寺を含む一帯が城域となっています。城域からやや離れて、南から東に鹿島川が蛇行して北流しています。城跡は台地上に築かれ、西から南西にかけては、鹿島川へ流れ込む小さな谷が天然の空堀として機能しています。

城跡は四方を空堀で囲まれていたと思われますが、台地続きの南東側は北東隅部を除くと土塁がわずかに残るだけで、空堀は埋められたのか、確認することができません。しかし、こちらに大手があったと思われます。これに比べ、北東から北西部は土塁と空堀がよく残ります。また国道から境内に向かう上り坂の右手には、斜面に二重の土塁がよく残っていて、一番の見どころと言えましょう。縄張構造からみて、戦国時代まで使用されていたと考えられます。

歴史的にみると、本城跡は房総酒井氏の祖とされる酒井定隆が、最初に入った城と一般には言われています。近世初頭に著された『土気城双廃記』によれば、 定隆は「上総と下総の境に中野村と云う所に住居成され(現代語訳)」とされています。この「中野村…住居」ということから、中野にある城、中野城が定隆の拠った城とされたものと考えられます。

しかし、両総国境の中野村は、千葉市緑区中野町だけでなく、市原市中野もこれに該当します。市原市中野は、土気に水源をもち千葉市中央区浜野で東京湾に注ぐ村田川(上総下総の国境となる)の中流域左岸に位置しています。日泰開基の本行寺があり、酒井氏ともゆかりの深い浜野と、土気の中間に位置しています。土気城にやがて進出する酒井氏が一時拠点を置いたのは、市原の「中野村」と考えることも十分可能だと思われます。

本城寺縁起(『千葉縣千葉郡誌』所収)によると、土気城に移った定隆により日泰を開山として延徳元年(1489)に本城寺が開基されたといいます。つまり城としての機能は、この時点で終わったということになります。しかし、縄張構造的には前述のように、少なくとも戦国時代まで使用されていたと考えられます。また、地理的にみて鹿島川の水源地に程近い土気城にとって、本城跡は鹿島川沿いに侵入してくる敵を迎え撃つ格好の位置にあります。ですので、本城跡は土気城の重要な支城(境目の城)の一つと言えるでしょう。

実際、永禄8年(1565)に北条氏政の軍勢が土気城を攻めた時、臼井原氏率いる一団が戦っていますが、こうした北方からの敵を抑える役割を果たしていたものと思われます。

このように考えますと、本城跡が城としての役割を終えたのは、少なくとも本城寺が開基された延徳元年よりも後へ下るのではないでしょうか。ともあれ中野城は、土気酒井氏にとって重要な支城であり、ここに日泰ゆかりの本城寺が建立されたのもうなずけます。

なお、下の鳥観図は余湖浩一氏のウェブページ「余湖くんのお城のページ」より、お借りいたしました。

2 大久保城跡(千葉市花見川区浪花町)

JR総武線の新検見川駅を過ぎ幕張方面に向かうと、間もなく花見川の鉄橋を渡ります。山側の車窓からは、左の川岸に張り付いて、ぽつんと取り残されたこんもりとした小山が見えるはずです。これが唯一遺された大久保城の遺構です。城域の主要部は、戦後まもなく花見川の流路を直線に付け替えた時に、台地ごと消滅してしまいました。さらに遺された城域も宅地化によって大きく改変されてしまいました。そこには大学の寮がありますが、台地縁辺には腰曲輪も残るそうです。この大久保城跡の西側の道路は旧河道跡に造られており、窪んでいるのがわかります。ここを境に本城跡側は浪花町、西側は幕張と住居表示が分かれます。

大久保城跡の中心部のあった台地南麓からは旧花見川の河口に近く、また検見川神社(八坂社)が鎮座しています。神社の前には、街道に沿って本宿・上宿・中宿・下宿の街並みが広がります。16世紀初頭の永正2年に連歌師宗長が小弓の原胤隆のもとを訪ねた帰路、浦風が激しく検見川の宿に泊まることになりました(『東路のつと』)。中世の段階に、房総往還に該当する道沿いに宿場町が形成されていたことがわかります。

なお、『更級日記』の作者菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が歩いたはずの上総国府と下総国府とを結ぶ古代官道は、検見川神社のすぐ北に字「大道」があるので、海際の房州往還より高い台地上を通っていたと思われます。

また、旧花見川河口は湊としても機能していたと思われます。というわけで、検見川の宿は、宿場町、鳥居前町、湊町という複合的な機能をもった町として賑わったことでしょう。

それでは、大久保城跡はどのような機能を持った城だったのでしょうか。残念ながら、本城跡はほぼ消滅した関係で、縄張構造がまったくわからず、中世のどの段階に使用されたのか不明です。また、どのような主体が城に拠ったのかもよくわかりません。城と宿とは、やや距離が離れているので、城と城下集落という関係とは言い切れないと思われます。

ただ、これより上流は、千葉六党の武石氏の名字の地武石となります。武石氏といえば鎌倉時代初期に東北へ移住した一族は有名ですが、下総に残った一族もおり、これとの関連が推測されます。つまり、江戸内海(東京湾)への出口を確保すると同時に陸路(房総往還)を抑える、という役割を持った城だったのではないでしょうか。

なお、本コラムを書くにあたって「千葉市の遺跡を歩く会」のウェブページ「花見川水系の歴史的景観」を参照しました。

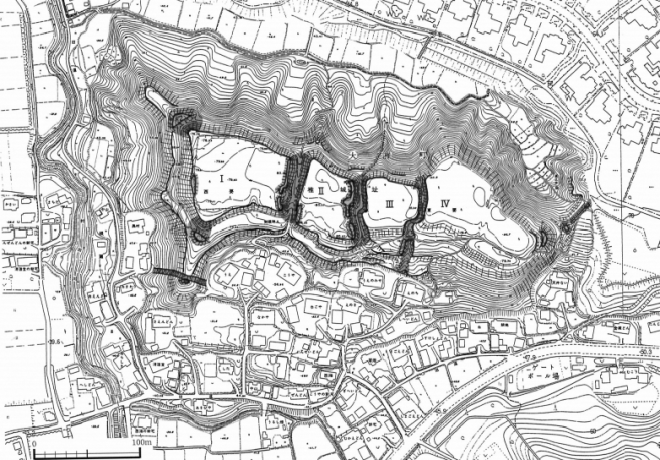

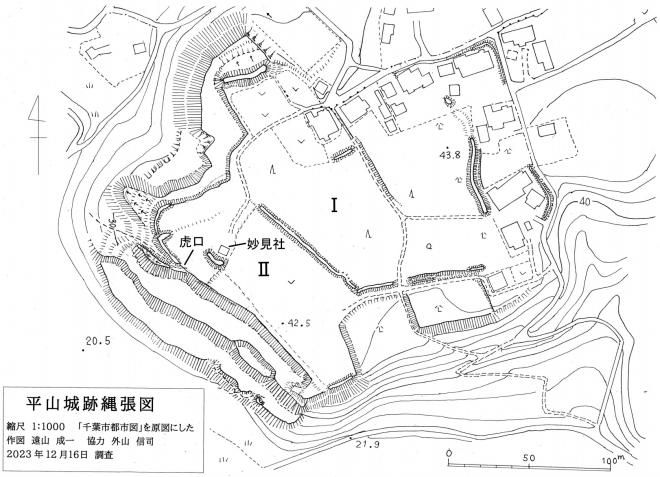

3 平山城跡(千葉市緑区平山町) ~千葉宗家が一時本拠とした城~

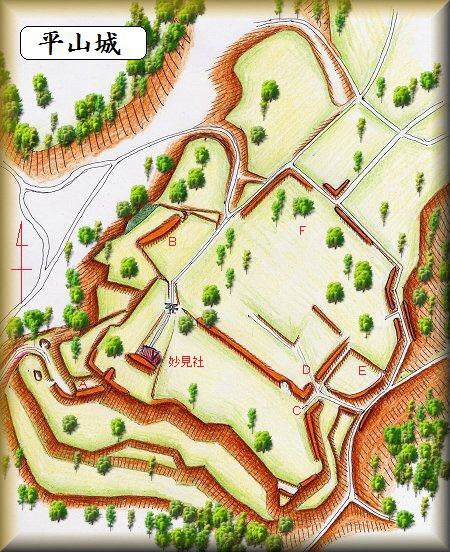

千葉市で平山町といえば、享徳の乱によって千葉宗家は佐倉千葉氏の祖である輔胤・孝胤(のりたね)系に替わり、本拠が千葉市中心街からいったん「平山」に移ったことが知られています(『千学集抜粋』)。平山町には輔胤から勝胤までの三代が居住した平山城跡があります。同城跡は都川支川の上流、亥鼻からは直線距離にして約8km奥へ入った地点にあります。同川に向かって南西に突出した半島状の台地に、城跡は位置しています。城域はおおよそ300m×170mと大規模で、部分的ではありますが、土塁もよく残っています。現状では、妙見社の建つ先端の曲輪以外は民家が建ち並んでいて、残念ながら詳しく見学することはできません。しかし、先端部の腰曲輪や城跡の縁辺部は遺構もよく残っていて、見応えがあります。

さて、この城で注目したいのは城本体よりも、やや離れて存在する字「しく」、つまり宿の部分です。宿といえば街道の宿場町のほか、城の城下集落として従来とらえられてきました。しかし、房総の宿という小字70例を調べたところ、街道とは無縁に形成された城下集落としての宿は、唯一この平山城の宿地区だけでした。他は街道に形成されたものか、城の直下の街道沿いに町場の宿を囲い込みながら形成されたものがほとんどです。これら街道に沿って展開する宿は、いわゆる短冊型地割という、間口が狭く奥行きが深い形状をとります。しかし、平山の宿は、方形の区画の中にブロック状の地割があるという、房総では極めて珍しい形状をとっています(『千葉市図誌 上』)。その理由は、この宿の形成された歴史的背景にあります。

15世紀半ばの享徳の乱によって、鎌倉公方足利成氏と対立する関東管領上杉方についた千葉胤直・宣胤父子は、馬加康胤・原胤房らによって千葉城を追われ、ついには千田庄多古で滅亡を遂げます。胤直・宣胤に代わって千葉宗家を襲った馬加康胤も、京都将軍家が上杉氏を助けるため遣わした東常縁によって討たれました。その結果、岩橋(酒々井町上岩橋・下岩橋)に本拠をもつ馬場氏系の輔胤の系統が千葉宗家を継ぐことになります。この輔胤が平山に入るのです。平山城と輔胤の家臣団が居住する宿は、この時に取り立てられたと思われます。

平山城は一時的な築城ではなく、縄張からみても本格的な城といえましょう。また、家臣団の居住地である宿をともなっています。

ところで、なぜ千葉の中心街から奥まった所に築城したのは、海からの直接の攻撃を避けたためと思われます。とはいえ、佐倉千葉氏と緊密な関係にあった小弓原氏の本拠小弓城とは、さほど離れてはいません。しかも、小弓と旧東金街道(松ヶ丘町から仁戸名・川戸町・大宮台・平山町を経て、川井町で国道126号線に合流する)とを結ぶ道から、平山城へ至るわけです。陸上交通からみても小弓にも亥鼻へも通じていました。

千葉宗家が平山・長峰を去り、文明年間に本佐倉城へ本格的に移転すると、地理的にも海岸部から奥まった位置を占める平山城は、その役割を終えたようです。城下の宿からは家臣団が消え、その後住む者もいなくなったと思われます。現状の「しく」は山林と化しています。とても人家が立ち並んだとは想像もつきません。

文中の鳥瞰図は、余湖浩一さんのウェブページ「余湖くんのお城のベージ」よりお借りしました。

4 東常縁余話 ~和歌を贈って城を取り戻した東常縁~

前回の平山城で登場した東常縁(とうのつねより)に関する有名なエピソードを、今回ご紹介したいと思います。以下は、『鎌倉大草紙』という戦国時代には成立をみたと考えられる古記録に記された話です。

享徳の乱に端を発した千葉家の内紛により、康正元年(1455)八月、宗家の千葉胤直父子が馬加康胤・原胤房らに滅ぼされました。京都の将軍足利義政は近臣である常縁に対し、馬加康胤を退治し、武蔵へ逃れた実胤(胤直弟の賢胤の遺児)を千葉に連れ戻すよう命をくだしました。美濃の山田庄(岐阜県郡上市大和町)を本拠にしていた常縁は、祖先の故郷下総国へ下り、両総を転戦します。ついには康胤を討ち取りますが、武蔵の実胤を連れ戻すまでには至りません。美濃より同行した配下の浜春利を東金城に配し、自らは故地東庄へ戻りました。

常縁が下向して十年余りが経った1467年、京では応仁の乱が勃発します。西軍の山名方に属していた斎藤妙椿は、東軍勢を駆逐し美濃一国を平定しました。斎藤家は守護土岐氏の守護代を務める家柄で、妙椿は甥にあたる守護代斎藤利藤の後見役として権勢をふるっていました。この過程で、美濃東氏の本拠篠脇城(しのわきじょう:郡上市大和町)も妙椿に奪われてしまったのです。

承久年間に美濃山田庄を東素暹(胤氏)が得ると、その子行氏に伝領され、代々美濃東氏として発展していきました。常縁は、足利将軍の命で下総に下向している間に、二百年以上持ちこたえてきた故地を奪われてしまいました。悲嘆にくれた常縁は、父の命日に心情を和歌に託しました。

あるかうちに かかる世をしも見たりけり 人の昔もなほも恋しき

これを見た浜春利は、兄康慶に書状を送り、この歌を書き添えました。康慶もこの歌に感じ入り、諸所で披露しているうちに、妙椿にも知られるところとなります。歌人であった妙椿は、常縁に和歌を贈ってくれたら篠脇城を返す旨、伝えさせました。これを聞いた常縁は、十首の歌を詠むと春利を介して妙椿に贈りました。

堀川や 清き流れを隔て来て 住み難き世を 嘆くはかりそ

このほか九首を受けた妙椿は、常縁へ返歌を贈ります。

言の葉に 君の心はみつくきの 行く末とをくへ 跡は違わじ

こうして、将軍の許しを得て下総を離れた常縁は、本拠の篠脇城を妙椿より受け取ることができたのです。これが『鎌倉大草紙』に載る有名な話です。もちろん、単に和歌に通じた両者が心を通わせて実現した、という理由だけでかたづけられないでしょう。背景には、応仁の乱という複雑な政治力学があったと思われます。

ところで、篠脇城のある郡上市大和町は、国指定名勝の東氏館跡庭園や明建(妙見)神社、さらには古今伝授の里フィールドミュージアムがあり、見どころの多い町です。訪れてみて驚いたのは、明建神社の前の集落を歩いていた時です。家々の表札を見ると、なんと東総地区に多い千葉県ゆかりの姓がずらりと並んでいました。山麓の森の中に厳かに建つ神社と、八百年前から連綿と続くこの集落の歴史を思うと、不思議な感動を覚えたものです。

また、篠脇城跡は山頂の主郭の周りをぐるりと畝状竪堀(うねじょうたてぼり)が取り巻く、千葉県では目にすることのできない遺構があります。畝状竪堀とは、城の斜面に垂直な竪堀を連続して掘りこむものです。ちょうど斜面が畑の畝のようになります。敵が斜面を横に移動するのを妨げ、堀底を上ってくる敵を上から射撃しやすくするために造られると考えられています。篠脇城の場合は、山頂の曲輪の周囲をぐるりと連続して畝状竪堀が廻ります。筆者が訪れたのは、ちょうど有名な郡上の盆踊りが行われている最中でしたので、残念ながら草に埋もれた畝状竪堀は見ることができませんでした。登山道の途中で、マムシの子どもを見てしまったものですから、草を踏み分ける勇気がなかったのです。

5 多部田城跡(千葉市若葉区多部田町)

国道126号線(東金街道)を東金方面に進み、大草町の千城台入口の交差点を過ぎてしばらく行くと、千葉市平和公園入口に至ります。ここを右折し、都川を渡るとすぐにまた右折します。バス停「平和公園いずみ台ローズタウン入口」を過ぎるとすぐに現れるY字路を右方面に進み、千葉へ戻るようにします。すると細い道の両側に、間口が比較的狭く奥行の長い家並が続きます。ここが宿地区です。しばらく行くと正面に小高い森があり、道はここにぶつかり左折します。多部田城跡は、この小高い森の中とその手前宿地区の南方にかけてとなります。

千葉常胤が鎌倉幕府創設に貢献し、大須賀郷(保)を新恩給与されると、四男胤信がここに入部します。多部田の地は胤信が初めに名のった名字で、宗家が大須賀へ移った後も胤信の次男胤秀一族が残り、「多辺田」を称しています。

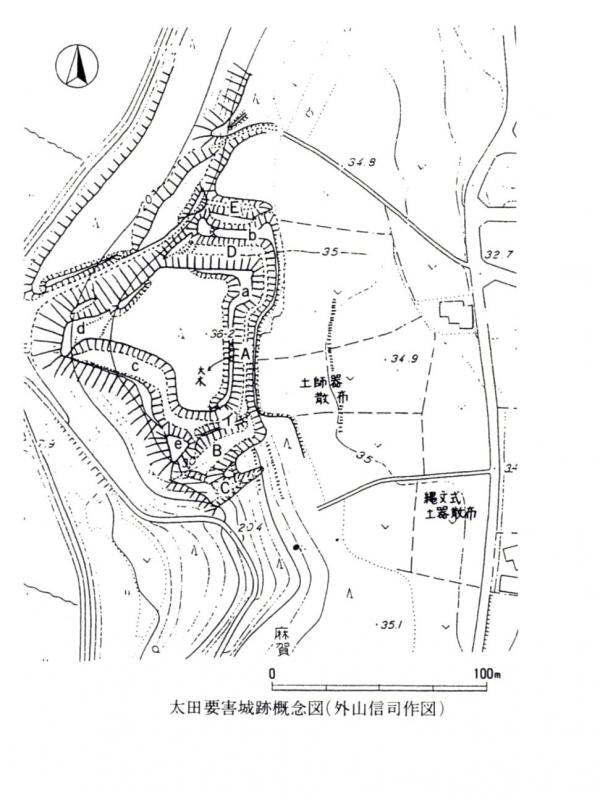

|

多部田城跡概念図 外山信司氏作図 |

さて城跡は、切通で大きく東西二つの部分に分かれます。西側(千葉市街地寄り)が主たる曲輪としてよいでしょう。ここには妙見社の小さな祠が祀られており、成田市域の大須賀氏の城と共通するところです。なお、この城で注意しなければならないのは、第二次世界大戦中の軍部による地形改変です。聞き取りによってわかるだけでも、東側曲輪の妙見社裏の中途半端な掘り込みと、西側曲輪の東西方向に延びる二本の掘り込みは、旧日本軍が防空壕やその他の目的のために掘ったと言われています。妙見社裏の土橋は、東側字「松崎」の畑へ行くために盛り土して土橋状の通路にしたものだそうです。このように、一見すると高度な築城術かと誤解されかねない遺構は、どうやら後世の改変になるものと思われます。

しかし、西側曲輪の南側の堀は規模も大きく戦国時代後半まで使用されていたと思われます。それでは、戦国時代まで使用されていた理由は何でしょうか。そのカギは宿地区にあります。前述のように、ここの宿地区は間口が狭く、奥行きが長いという典型的な短冊型地割をしています。これは街道の宿(宿場町)によく見受けられる形です。つまり、城跡に隣接する一見城下集落としてみえる宿も、城が築かれる前に街道の宿として成立をみていたと考えられるのです。

それは、多部田地区は仁戸名方面からの道が通過しており、この街道の宿として発展したものと考えられるからです。具体的には、仁戸名から城の腰城跡を左に見ながら支川都川を渡り、突き当たる長峰地区で東へ折れます。千城小学校を経て途中太田町・坂月町方面に北上せずにさらに東へ進み、北大宮台から大宮台への進入道路を横断して進むと、小支谷を渡り多部田城跡の東西に分ける切通に至ります。現在水田となるこの小支谷の字を「馬渡」といいます。馬渡地名は川の渡河点につけられ、各地に残ります。よく知られるところでは、国道51号線が鹿島川を渡る千葉寄りの佐倉市馬渡地区で、これは古代末期には地名として確認できます。

多部田からは、都川左岸に沿って上り、旧東金街道に至る道や、高根町から北上して下泉町から佐倉方面に行く道などが想定されます。多部田の宿のさらに東方には字「豊前屋敷」「陣場」があります。豊前屋敷は重臣クラスの屋敷地であったと思われ、もともと街道の宿であった宿地区が城下集落として取り込まれ、さらに東方に城下集落が拡大したものと考えられます。

このように考えると、街道沿いに成立した宿とこれを取り込んだ多部田氏の屋敷(館)が基本にあり、その後、街道を抑える関所的な役割を果たす城郭が構えられ戦国期に至った、と考えられないでしょうか。また、秀吉による小田原合戦時に房総の小田原方の城々が攻め落とされていますが、この時、多部田城も攻撃を受け落城したという伝承が残っているそうです。これが事実を伝えるものとすれば、戦国最末期まで本城は使われていたことになります。ちなみに多部田氏の名は、多部田城と直接関係するかどうかわかりませんが、多辺田与太郎なる人物が天正2年(1574)9月の「千葉氏黒印状」(松本昌之家文書)に記載されています。

この記事を書くにあたり、ウェブページ「千葉市の遺跡を歩く」から「多部田の歴史を歩く 2」を参照させていただきました。また、概念図は外山信司氏作成図(『千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査報告書1.』から)を使用させていただきました。

6 大椎城跡(千葉市緑区大椎町) ~土気城の南西の守りを担う~

JR土気駅南口は1980年代に大型宅地開発をうけ、広大な農地や山林はあすみが丘の街並みに姿を変えています。大椎城跡はあすみが丘東地区の南西部に隣接する、東西400m、南北100mほどの昔の面影を残す独立丘状の台地に占地しています。

城は東西に細長い台地を南北に掘り切った四つの郭からなる、「直線連郭」の形態をとります。台地の先端にあたる西端部の郭が主郭(近世城郭でいう本丸に相当)で、2郭・3郭・4郭と並びます。東側の台地部と4郭とは、自然の沢を利用した馬の背状の土橋でつながります。

四つの郭はそれぞれ空堀で区画されますが、2郭と3郭、3郭と4郭の間の堀は「折り」(*1)とよばれる技法が使われています。主郭・2郭・3郭のそれぞれ東端には土塁が築かれています。しかし、2郭・3郭・4郭のそれぞれ西端には土塁は築かれていません。つまり優位な郭に相対する端(大椎城の場合は西端)には、土塁を築かないのです。なぜならば、敵が4郭→3郭→2郭と攻め進む時に、西端部に土塁が築かれていたとすると、敵にとって恰好の身を隠す場所を提供してしまうことになるからです。

主郭と2郭のそれぞれ東端の土塁には折りの技法が用いられ、隣接する土塁の開口部となった虎口(出入り口)に横矢(*2)がかかるように工夫されています。

城跡南麓には、台地裾部を数段のテラス状に整形した集落が展開しています。この中には「ねごや」、「ね」という屋号をもつお宅があります。ねごやとは根小屋とか根古谷などと書き、中世城郭の城下集落に相当する区画を指します。家臣や城主の居住空間となっていましたが、「小屋」ということで、あくまでも仮の住まいと考えられます。これに対し、日当たりの悪い北麓は自然のままに残されていたようです。

ところで大椎といえば、大治元年(1126) 千葉氏が常重の代に千葉市へ移住する前まで、本拠としていたとされる(『千学集抜粋』)地です。しかし、この大椎城は形態から見る限り、常重の頃のものとすることは到底できません。戦国時代も後期の、つまり土気酒井氏関連の城とみるのが妥当なところでしょう。実際、本城周辺には、宅地開発で消滅してしまったいくつかの城があったことがわかっています。後台城跡・御堂前城跡(大椎町)、大谷城跡(あすみが丘)です。大谷城跡はつくりかけの城と評価されています。これらの城は大椎城とともに、村田川沿いに侵入する敵に対する防御を担っていたと思われます。

この記事を書くにあたり、簗瀬裕一氏執筆の『千葉市の戦国時代城館跡』(千葉市立郷土博物館 2009年)および小高春雄氏『山武の城』(私家版 2006年)を参考にさせていただきました。また城の図面は、『千葉市の戦国時代城館跡』掲載の図(簗瀬裕一氏作図)をお借りしました。なお、城内に入るには南側の私有地である人家を抜けるのは避け、東側のあすみが丘東地区から土橋を渡る方法をとっていただきたいと思います。

(*1) 折り…「折ひずみ」とも言い、堀や土塁をわざと屈曲させて築くことをさす。堀底を進む敵は前方を見通せないことや、進行速度がおくれてしまう心理的負担を負うことになる。また、城内からは、敵の正面と側面を同時に攻撃しやすい利点が生ずる。

(*2) 横矢…「横矢をかける」という使い方をする。敵の側面を攻撃すること。例えば盾などで正面や左側面を守る(右ききは盾を左手でもつ関係で)ことができても、右側面は守ることができない。土塁に折りを入れて城に向かって攻めてくる敵の右側面を攻撃しやすくなる。これを横矢とか横矢をかける、という。

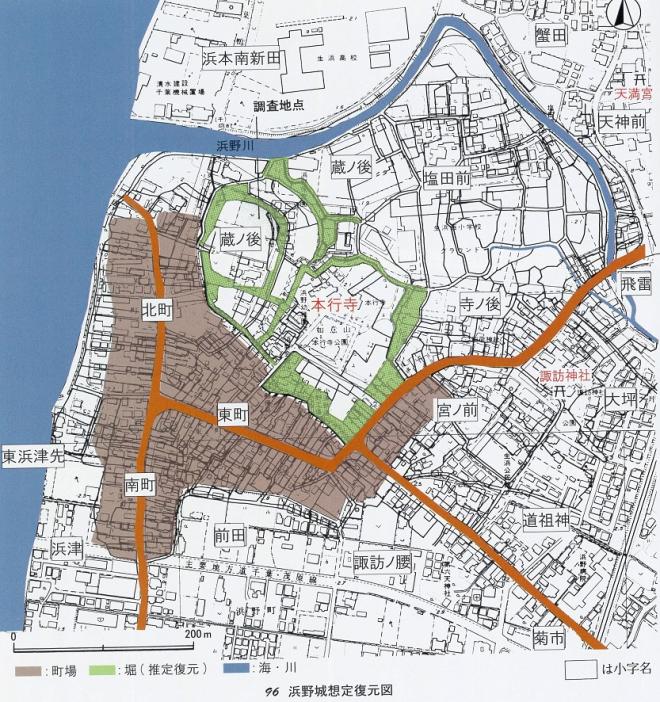

7 浜野城跡〔生実藩蔵屋敷〕その一 (千葉市中央区浜野町)

JR内房線浜野駅で下車し、千葉市街地方向へ向かって歩くと、十分足らずで顕本法華宗如意山本行寺が見えてきます。この一帯に、あまり知られていませんが中世の城がありました。生実藩蔵屋敷跡として一般に知られる浜野城跡です。残念ながら、現状では城の痕跡はまったくと言ってよいほど残っておりません。しかし宝暦5年(1755)の古絵図には、本行寺の西側は「城ノ内」とされており、城であったと、かつては認識されていたのです。

浜野は中世には「浜」とか「浜村」と呼ばれていました。塩田川(現浜野川)の河口を利用した湊は、東京湾の水上交通の拠点の一つとして大変重要な役割を果たしていました。この湊を管理する施設が、浜野城です。近世の生実藩の年貢米を江戸に運ぶための施設である生実藩蔵屋敷は、戦国期以来の浜野城を利用していると考えられます。

浜野の湊は、原氏の本拠小弓城の外港と位置付けられます。しかしながら、永禄から元亀年間にかけて、北上を試みる里見氏の前に、小弓城は落城を余儀なくされ里見氏の占領をうけました。元亀2年(1571)8月、小弓城の奪回をはかるべく北条氏は下総へ進攻しました。佐倉の千葉胤富も配下の東下総の軍勢に動員をかけていることが文書からわかります(「元亀二年ヵ八月廿八日付千葉胤富書状」『原文書』)。いったんは里見氏より城を奪い返したものの、再び奪いかえされています。

その後、原氏は小弓城を取り戻したようです。そして天正2年閏11月、三次にわたる攻撃の末、関宿城をついに手に入れた北条氏政は、いよいよ里見氏との対決に全力を注ぐことになりました。まずは里見方に下っていた東上総の土気・東金の両酒井氏を攻めます。天正3年8月16日、北条氏繁は「当口着陣早々御吏僧誠以喜悦候(当地に着陣したところ、早々とお使いの僧をよこしていただき、うれしく思います)」と本行寺に宛てて書状を認めています(「北条氏繁書状」『本行寺文書』)。ここで「当口」とは具体的には明らかにはできませんが、浜野に近い湊のある場所ではないかと思われます。というのも、玉縄(鎌倉市)衆を率いる氏繁は水軍の将であり、東京湾を船でやってきたと考えられるからです。氏繁は「明後日本納近所可為計□(略ヵ)間(あさってには本納城の近所を攻撃するつもりなので)」と書中で述べており、土気酒井氏方の本納城(茂原市)周辺を攻撃するとしています。

本納へは「当口」を発って茂原街道の潤井戸まで至れば、東国吉さらに金剛地(ともに市原市)を経て移動することが可能です。最終的に北条方による東上総攻略は成功し、猛攻をうけた土気・東金酒井氏は天正4年の段階では北条方に属することになりました。そして天正5年には北条氏と里見氏の和睦がなり、房総の地で両者がぶつかることはなくなりました。

浜野は、このように東上総方面(茂原市や長南町)、また安房方面にも陸上交通が伸びており、まさに水陸交通の要衝というべき地です。この地に築かれた浜野 城は「海城」ともいうべき性格をもっていました。浜野城の主郭は、本行寺の北西にあたる「御蔵」の部分で、その東側に三日月形に隣り合う曲輪が絵図では「城ノ内」と記されています。「城ノ内」の東側には堀が巡っていたようで、堀の北側からは塩田川の水を引き込んでおり(「浜野城想定復元図」『千葉市の戦国時代城館跡』)、舟の出入りが可能であったと考えられています。生実藩の蔵屋敷は、御蔵に入った年貢米を直接舟で東京湾に運びこむことができたはずです。

次回「浜野城跡 その二」では、浜野と関係の深い酒井氏(とくに東金酒井氏)との関わりを中心にみていきたいと思います。なお、記述にあたっては前掲『千葉市の戦国時代城館跡』を参考にいたしました。

8 浜野城跡〔生実藩蔵屋敷〕その二 (千葉市中央区浜野町)

浜野城跡の一画を占める如意山本行寺は、開基日泰上人の房総布教の根本寺院です。日什門流の品川妙蓮寺住僧であった日泰は、房総への教線拡大のため渡海して浜村(千葉市中央区浜野)に行き、一廃寺を再興したとされます。これが本行寺であり、時に文明元年(1468)のこととされます。

妙蓮寺と本行寺とを兼帯していた日泰は、品川から浜村へ渡る便船で酒井定隆と出会ったとされます(『土気古城再興伝来記』)。定隆と目される土気・東金酒井氏の祖清伝は、開基日泰ともに文明13年の鎌倉本興寺本堂建立の大檀那として記載されています(「本興寺棟札銘」)。清伝=酒井定隆としてよければ、文明年間初めに、日泰と定隆の間に交流があったことは認めてよいと思われます。

本行寺の位置する浜(浜野)と酒井氏の関係は、戦国時代末まで続きます。それは本行寺も同様で、東金酒井氏の本拠東金にある本漸寺住職は、本行寺と兼帯していたこともあります。

「本行寺文書」にある「遠山氏ヵ副状断簡」には、北条氏が本行寺に与えた禁制を「土気へも東金へも写彼文、袋ニ拙者書状ヲ指添進候、」と奏者である遠山氏と思われる人物が指示しています。この禁制は、元亀二年(一五七一)九月二日付で、里見氏に奪われた生実城の奪回を目指し、北条勢が生実近辺に進攻してきた時に、発給されたものと考えられています。本行寺と東金・土気の酒井氏領域の寺院との密接なつながりがうかがえます。

また、東金酒井氏の家臣鵜沢家に伝わった「鵜沢文書」(原本は行方不明、東京大学史料編纂所に謄写本あり)には、浜と東金酒井氏との密接なつながりを示す文書がいくつかあります。羽柴秀吉による小田原攻めを控えた天正17年(1589)頃のことですが、北条氏の配下にあった東金酒井氏の当主政辰(まさとき)は小田原城にいて、留守を預かる東金城の鵜沢氏らに宛て、何通かの書状を認めています。

年貢の徴収のことと兵糧のことが主な内容ですが、「はまにて与三兵へこしらへ候兵糧」と書かれているものがあります。浜野で米を集め、兵糧として小田原へ送ったのです。ところが、北条氏の定めた枡(榛原枡)で量らなかったため、北条氏に提出する兵糧(大途兵糧)としては枡目違いとなってしまいました。

さらに、伝馬を「はまへ出し候へく候」と指示もしています。東金で集めた兵糧米を浜野へ送ったり、あるいは湊町である当地に集められた米を買い求めた可能性もありますが、東金酒井氏にとって浜野湊は重要な場所であったことがわかります。

ところで東金と浜野は、旧東金街道を使って直接結ばれています。東金から現国道126号線を進み、若葉区高根町宮田の交差点を左折(県道66号線生実方面)します。途中、平山町で大宮町方面に右折(旧東金街道)せず、直進して鎌取町を経て北生実城にぶつかります。

土気からは浜野へは、大網街道を千葉方面に進み、緑区鎌取町で高根町宮田からの道(県道66号線)と交差するところを左折すると、同じく北生実城へ達します。

このように土気・東金酒井氏にとって、外房と内湾を隔てた武相方面とを結ぶ重要な湊でした。そのため浜野城は水堀で浜野川(塩田川)につながり、直接、内湾に荷だしできる港湾機能も持っていたと考えられます。なお、昭和58年(1983)と平成20年(2008)に発掘を受けており(未報告)、生実城と同時期に使用されていたことがわかっています。

記述にあたっては、同じく『千葉市の戦国時代城館跡』を参考にしました。

9 高品城跡 その一 (千葉市若葉区高品町)

国道51号線を、千葉市中央区本町1丁目の広小路から佐倉方面に向かうと、若葉区貝塚町の千葉刑務所脇から四街道方面に左折する道があります(明治40年に千葉監獄が寒川より移転してくる以前は、貝塚町の大六天社で道が分岐していました)。江戸時代には「北年貢道」と呼ばれた、佐倉藩が千葉港へ年貢を陸送した道でした。この道は中世まで遡る、戦国時代の千葉氏の本拠本佐倉城と千葉とを結ぶ重要な道の一つでした。

現在の道でいうと、高品城は、椿森陸橋方面から京葉道路をまたぎ都賀方面に向かう道路と、千葉刑務所方面から来た道とが交差する地点から見て、正面やや左手(北西方向)奥のマンションの建つ辺りに存在していました。

マンション建設のため、平成6年(1994)と7年に主郭周辺の発掘調査が行われ、15世紀から近世初頭までの遺物と空堀・地下式坑・建物址・墓などが検出されました。これによって、15世紀代には建物と墓域として利用されたこと、城として取り立てられた16世紀代には造り替えをともなう二期があったことがわかっています。

高品は中世には高篠と呼ばれており、15世紀初頭には高篠地名が記録に残ります(『香取造営料足納帳』)。戦国期の15世紀後半には千葉氏は本佐倉(酒々井町本佐倉)に本拠を移します。本佐倉城です。

しかし、宗家の嫡男の元服は、最後の当主邦胤の時まで代々千葉の妙見社で行われました(『千学集抜粋』)。永正2年(1506)に元服した昌胤の記録をみてみましょう。本佐倉城から大勢の警固の供を連れ千葉に向かい、千葉の町の出入り口となる高篠で、昌胤(この時点ではまだ幼名ですが)はお供の者たちと待機します。

妙見社への使者原孫七は高篠を発ち、社前において元服にあたり実名を一字くじで選びます。千葉氏は通字を胤としていますので、胤の前につける一字を三通の中から選ぶわけです。くじを引いた後、孫七は高篠で待つ昌胤の元へ戻ります。そして警固の衆を引き連れ、元服式をあげるため妙見社へと昌胤は向かいます。

この時、千葉のまちの八幡社・麻利支天天神・御達報稲荷・瀧蔵権現に礼銭を納めに、安藤豊前守が遣わされます。高品城主安藤勘解由の先祖にあたる人物と思われます。

永正2年の千葉昌胤の元服と弘治元年(1555)の親胤の元服は、礼銭の使者を安藤豊前守が務めていますが、50年ほどの開きがあり、同じ受領名を名のる親子か祖父と孫と考えられます。

高品城跡の主郭直下、城内に等覚寺がありますが、こちらの薬師如来坐像には胎内銘があり、貴重な情報を伝えてくれています。元亀2年(1571)7月2日の日付で城主と思われる大檀那安藤勘解由ほか親族3名、無姓の者20数名が記されています。これら「高篠念仏衆」として結縁する無姓の人びとは、高篠郷に住んでいた民衆と思われます。左衛門・右衛門・兵衛など官途名を名のる者6名のほかは、名前のみで記されています。これら全員を有力名主層とみて、安藤氏の被官とする考えもあります。官途名をもつ6名はそう考えてもよいと思います。しかし、残りの無姓の人びとは、戦国後期に力を蓄えた作人層とみることはできないでしょうか。被官とできるかどうかは「高篠念仏衆」と記されていることから宗教的結合とみられ、直接結びつけることは慎重に考えたいと思います。

以上、外山信司氏「下総高品城と陸上交通」(『千葉城郭研究』第4号 1996年)および『千葉市の戦国城館跡』(千葉市立郷土博物館 2009年)を全面的に参考にしました。文中の写真はいずれも当館蔵のものを使用しました。

次回は、交通からみた高品城、および高品城の発掘の成果について述べたいと思います。

10 高品城跡 その二 (千葉市若葉区高品町)

千葉氏は、大治元年(1206)大椎より千葉に移って以来(『千学集抜粋』)、千葉の町を本拠にしていました。ところが、15世紀半ば享徳の乱がおこると、宗家を襲った馬加氏は、上杉氏を支援する京都将軍家の派遣した東常縁によって、討伐をうけます。そのため水陸交通の要衝である千葉は、攻撃を受けやすいことから、内陸部の平山(緑区平山町)に本拠を移しました[本コラムの三 平山城]。

さらに、長峰(若葉区大宮町)を経て「佐倉」(酒々井町本佐倉・佐倉市大佐倉)に本佐倉城を築き、天正18年(1590)まで本拠とします。高品の地は、本佐倉城と千葉常重以来の本拠地である千葉とを結ぶ街道の一つである、近世でいう「北年貢道」が貫いています。前回みたように、高品城はこの街道を押さえる役割を果たしていました。

千葉の町から、現国道51号線で佐倉方面に向かい、道場坂下交差点から大六天社の北側を巻く道が本来の北年貢道で、明治年間に千葉監獄(現千葉刑務所)が貝塚町に移転した際、この道は無くなりました。現在は、千葉刑務所先の交差点を左折します。すると高品の集落に入り、都賀方面に道は延びます。

北年貢道は中世に遡ることは確実で、千葉市―四街道市―佐倉市―酒々井町を結んでいました。経路を詳しくみてみましょう。高品からは原町入口の交差点で、近道ですが急坂の「夫婦坂」のある道と、平坦ですがやや遠回りとなる道とが、分かれます。二つの道は、若松町の御成街道手前で合流して、四街道方面にまっすぐ伸びています。

四街道の語源といわれる四街道交差点を過ぎると、戦前の軍隊施設により途中道は無くなっていますが、四街道市役所脇を経て、物井、亀崎を通り、佐倉市羽鳥で鹿島川を渡り、寺崎に入ります。

中世の道は、佐倉市六崎から皿田橋で高崎川を渡り、野狐台(やっこだい)町、大蛇(おおじゃ)町、上代(かみだい)を経て長熊にて、佐倉市八木から来た古東海道香取路(地元の方は成田道と呼びます)と合流します。

本佐倉城と千葉の町を結ぶ街道は、北年貢道に相当するもののほか、古東海道香取路(佐倉市神門から千葉方面は南年貢道となる)や、鹿島川を佐倉市大篠塚で渡り、四街道市山梨を経て千葉市若葉区若松町で古東海道香取路と合流する道など複数本考えられます。

高品城は、北年貢道の千葉の町の玄関口ともいえる位置づけができます。『千学集抜粋』では、本佐倉城にいた千葉氏の嫡子が元服を迎える時、高品の地でお供の者たちといったん待機し、その後、妙見社に向かうとされます。このことから、戦国期の千葉氏は、元服にあたりこの北年貢道に相当する街道を通って千葉へ来ていたといえいます。逆に言えば、待機する場所としての城郭のあった高品を通る道が選ばれたといえるでしょう。現国道51号線に該当する南年貢道(古東海道香取路)では、千葉の町の境界にそのような場所は存在していません。

次に発掘の成果を簡潔に述べてみましょう。主郭のほか多くの曲輪面や、折りをともなう空堀、城に先行して存在していた地下式坑などが検出されました。遺物としては、常滑焼大甕(15世紀前半)、白磁皿(16世紀)、白磁碗(14世紀)、青磁皿(15世紀)、天目茶碗、かわらけ、すり鉢(15~16世紀)、内耳土器(16世紀)などです。

|

|

|

写真 主郭と空堀 |

常滑焼大甕 |

出土遺物の検討により、15世紀半ばから近世初頭まで使用されたことがわかりました。前回触れたように15世紀初頭の記録の載る『香取造営料足納帳』には、「高篠」(高品の古名)の地名が記されています。「平新左衛門」と「原越前入道」の両名が、それぞれ四町八反前後を領有していたことが記されています。15世紀半ばの地下式坑を伴う建物址や墓は、これらに関わる名主(みょうしゅ)などの屋敷であった可能性が高いと思われます。

その後16世紀になり、高品城が取立てられたようです。これは『千学集抜粋』の千葉氏の元服に関する記事に合致します。さらにもう一度、城の造り替えが行われたこともわかりましたが、高度な縄張から戦国末期、さらに言えば元亀2年(1571)の千葉邦胤の元服に関わる修築と考える説もあります。

元亀2年といえば、等覚寺の薬師如来坐像の胎内銘に載る城主安藤氏が思いだされます。この年の元服は、小弓城を占拠した里見氏のため、佐倉妙見宮(本佐倉城内)で行わざるをえませんでした。これは、逆に考えれば、小弓を攻撃する里見氏の脅威によって、最前線たる高品城を強化したことにつながるとも考えられましょう。

今回も、簗瀬裕一氏の編著になる『千葉市の戦国城館跡』および外山信司氏の「下総高品城と陸上交通」(『千葉城郭研究』4号)を参考にさせていただきました。文中の写真は当館蔵のものを使用しました。

11 千葉六党の城 大須賀氏

今回は千葉氏の城から離れますが、千葉六党の城と題しまして大須賀氏の城をとりあげてみます。ところで大須賀氏とはどんな一族でしょうか。

大須賀氏は、千葉常胤四男の多辺田四郎胤信から出る一族です。常胤が源頼朝に従って鎌倉幕府創設に多大な貢献を果たすと、新恩給与を受けて下総各地に子息たちを分派させました。その一人が大須賀保に入部した四男の胤信です。当初、胤信は名のりを多辺田としており、千葉市若葉区多部田町周辺を領有していました。

大須賀保には、もともと上総氏一族である大須賀氏(前期大須賀氏)が領主としておりましたが、上総広常が頼朝に誅殺され所領を没収されたため、胤信が新しい領主として入ることになったと考えられます。

そして胤信は大須賀を名のることになりました(後期大須賀氏;一般に大須賀氏という場合こちらを指します)。前期大須賀氏もまったく滅亡してしまったわけでなく、小規模な土地を領有する武士としてしばらくは存続したことが史料からうかがえます。

胤信の子孫は、旧下総町名古屋周辺にも勢力を伸ばし、やがて助崎大須賀氏(助崎氏)と呼ばれる一族と、旧大栄町松子を本拠とする本宗家とに分かれていきます。

松子城跡(成田市松子)

今回は、松子に拠った本宗家の本城である松子城をご紹介いたします。とは言っても、残念なことに成田空港建設にともなう1970年頃の土取りによって、ほとんど跡かたもない状態となっています。唯一、横堀の痕跡がかすかに残る「稲荷馬場」と呼ばれる区画が本城の北側に隣接して残ります。

幸いなことに実測図が残されており(図参照)、なんとか破壊前の状況を読み取ることができます。消滅した本体は、北から南に向かい「城ノ内」、「用害」、「後詰」の字名をもつ三つの郭から成り立っていました。いわゆる直線連郭の城といえます。城ノ内と用害の間は直線状空堀で分けられていましたが、「用害」と「後詰」の間は、発掘により屈曲した堀が発見されました。この堀の壁面には橋脚と思われる柱穴跡が見つかっており、木橋をかけて用害と後詰を結んでいたことがわかります。

後詰は西方斜面下に枡形空間(出入り口に附属して設ける小空間)を持ち、後詰に上る虎口(出入り口)があることから、中心的な郭(主郭)とは考えにくいと思われます。城ノ内と後詰に挟まれた独立的な郭である用害が主郭とみてよいでしょう。

周辺の字名から、城の出入り口を表す「戸張」、家臣団などの居住する「根古屋」が確認できます。さらに城の南東700mには「内宿」地名が残り、こちらも家臣団が居住していた城下集落と考えられます。

松子城跡と国道51線をはさんだ南側台地には馬洗城跡があり(こちらも公共施設建設により消滅)、香取方面へ向かう旧道が裾を巻いており、街道を監視する役割を果たしていました。

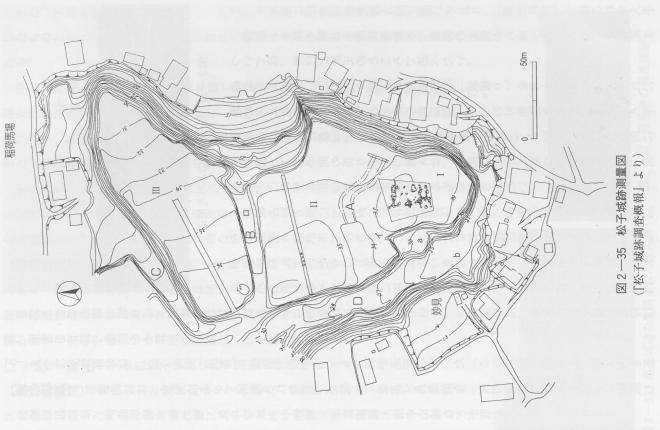

|

| 図 松子城跡実測図(『松子城跡調査概報』より) |

松子城跡の周りには馬洗城のほかにも多くの城跡が配置され、それらは支城として機能していたと思われます。伊能塙城跡・奈土城跡・久井崎城跡・中野城跡・津富良(つぶら)城跡・清水山城跡です。このうち、久井崎城跡は土取りによって、すでに消滅していますが、他は今もなお遺構をとどめています。

こうしてみると、松子城は戦国期には独立した勢力となっていた大須賀氏の本城として、城としての構造、城下集落、支城群とも申し分ない規模を持っていたといえるでしょう。

実測図は『大栄町史 通史編 中世補遺』よりお借りしました。図の左が北方向となります。

12 千葉六党の城 国分氏の城

今回は、国分氏の城をとりあげます。治承4年(1180)9月に安房国へ逃れてきた頼朝一行を助けた千葉常胤とその子たちの中で、当時から千葉以外の名字を名のっていたのは三男武石胤盛、四男多辺田胤信と五男の国分胤通の三人でした。

武石は現在の市内花見川区武石町、多辺田は同じく若葉区多部田町を指します。国分氏は、下総国府に近い国分寺が置かれた国分(市川市国分)を名字に名のっていました。頼朝を助け鎌倉幕府創設に貢献した常胤は、上総広常の遺領をはじめ奥州、九州などに新恩給与を受けました。子息たちは両総をはじめ、全国各地に分派していきました。国分氏は奥州のほか香取神領(香取市)に所領を得、戦国末期まで香取地域で勢力を保っていきます。

ここでは、戦国後期の国分氏の本城であった大崎城(矢作城)を紹介したいと思います。

国分氏の城 大崎城

大崎城は、戦国後期から末期にかけて、国分氏の本城として使われていました。利根川に注ぐ香西川の中流域、北方へ突き出した標高20~30mほどの舌状台地を、長軸で約700m使った大規模な城です。特に、南端部白幡神社周辺の複雑な折りの入った堀切に代表される、南側からの脅威に対する防御施設が目をひきます。それというのも、城の北方は当時沼沢地が広がっていたと思われ、台地続きの南方から攻めるしかなかったからです。

現在、1.郭の中央を両総用水路が縦断しており、遺構は大きく改変されている可能性があります。しかし、1.郭と2.郭とを分ける二重堀切や、3.郭の南に向いた大土塁など見どころは豊富です(縄張図参照)。

2002年から03年にかけて、1.郭の北東部などが発掘調査され、台地裾部の土留め遺構や、低湿地を埋め立てた生活面などが検出されました(写真)。

ところで大崎城は、天正3年(1577)に上総小田喜(夷隅郡大多喜町)の正木憲時の軍勢によって、1月と4月の二度にわたって攻め立てられます。この時、城の西方約1kmの大竜寺の住持大虫和尚が本城に避難しており、その時の様子が『大虫和尚語録』に記されています。それによれば、大虫は城の一段低い平場に避難しており、上の曲輪から子犬が投げ捨てられたため、その犬に名前をつけ飼ったということです。また、4月の攻防戦では城に詰めていた成毛新九郎ら70余名が討ち死にしたことが記され、戦国時代の厳しい現実が伝わります(外山信司「下総矢作城(大崎城)と大虫和尚」『城郭と中世の東国』2005年)。

小田喜正木氏による大崎城攻めは、どのように行われたのでしょうか。永禄3年(1560)の正木氏による香取侵攻は、舟を使って小見川の富田台に「打ち上げ」(大祢宜実隆置文)『香取大祢宜家文書』)たことと、当時の香取内海に面した「相根塚」に城を構えてあしかけ七年ほど香取占領を続けたことから、水運を使ったことは確かでしょう。

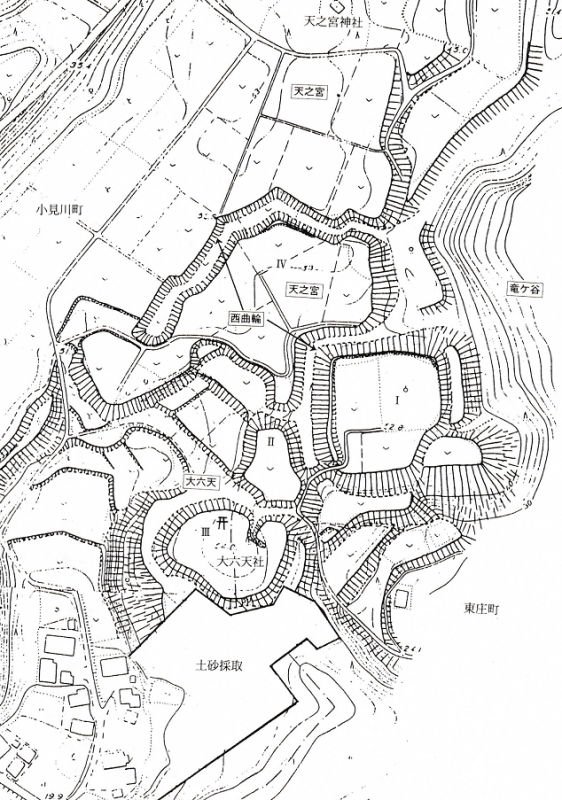

|

| 大崎城跡縄張図(浅井達也氏作成) |

正木憲時による天正年間の香取侵攻は、千田庄多古から栗山川沿いに北上し、伊地山(香取市)、福田(同)、本矢作(同)を経て、大崎城の南方に達したのではないでしょうか(鈴木沙織「東禅寺から香取の海へ」『青山史学』31号)。千田庄中村の北中六所神社には、元亀3年(1572)に兵火にかかって焼けたという記録があり、同年12月、千田庄中村の峯妙興寺に正木憲時の奉じた里見氏禁制が出されていて、千田庄まで正木氏が出張ったことがわかります。

また、多古と香取市府馬を結ぶ街道の途中にあたる多古町東松崎の能満寺は、勝浦城主正木時通(日運)の開基とされます。また、能満寺は松崎城の一画にあり、同族正木憲時が松崎城に入った可能性も考えられます。つまり、香取方面への行軍の中継基地となったのではないでしょうか。

最後に、大崎城にいた国分氏がさらに新城を築いたとされる、岩ケ崎城について簡単に触れておきます。

利根川に面した岩ケ崎城跡は、稲敷市方面から見るとひときわ目立つ独立丘にあります。国分氏が築いてほどなく、小田原合戦で国分氏は滅びます。徳川家康の関東入部にともない天正18年(1590)、鳥居元忠が矢作藩四万石で同城に入ったとされます。しかし、慶長5年(1600)の関ケ原合戦の前哨戦伏見城の戦いで、元忠らは討死を遂げます。戦後、矢作藩を継いだ元忠の嫡男忠政は岩城平(磐城と改名)十万石に加増され転封されました。それにより、岩ケ崎城は廃城になりました。

近世の古文書によれば、国分氏は「天正十年之比同郡岩ヶ崎へ新城ヲ築」(「下総国香取郡矢作領佐原村古来ヨリ覚書」『佐原市史 資料編 別編一 部冊帳 前巻』)いたとされます。その理由として「大崎之城地分内狭要害悪鋪候ニ付」(同前)としています。つまり、大崎城は狭く要害性に劣るので、新たに岩ケ崎に城を築いたということです。

大崎城の城地はけっして狭いとは思いませんが、確かに城下集落をおく余地に乏しいと言えます。それに比べ岩ケ崎は香取内海に面し、「海夫注文」に載る岩ケ崎津もあって水運の拠点の一つで、国分氏が領域を経営するにはより発展性があったのでしょう。

国分氏が本拠を大崎城から岩ケ崎城へ移したのは、ここに大きな要因があると考えられます。

文中の縄張図は、浅井達也氏の図面(千葉城郭研究会編『図説房総の城郭』所収)をお借りしました。また、写真は2013年1月の香取郡市文化財センター主催現地見学会の際、筆者が撮影したものです。

13 千葉六党の城 東氏の城

千葉常胤の伯父にあたる海上常衡(上総氏系海上氏)が領有していた三崎庄(海上庄:現在の銚子市・旭市の一部)は、常衡の孫片岡常晴が佐竹義政に与した疑いで召し上げられ、千葉常胤に与えられました。そして、六男胤頼が橘庄(東庄:現在の東庄町)とともに領有するところになりました。胤頼は東氏を名のり、六党の一つ東氏が成立しました。

東氏からは、海上庄に基盤を置く海上氏(千葉氏系海上氏)が分派しました。一方、東氏惣領は承久の乱後、山田庄(岐阜県郡上市)の新補地頭*として入部し、以後、美濃東氏として続いていきます。シリーズ「4 東常縁余話」でとりあげた室町幕府奉公衆の東常縁はこの美濃東氏になります。

海上氏が海上庄を基盤に戦国末期まで領域支配を行えたのに対し、下総に残った東氏は、室町期に鎌倉府奉公衆としての活動はあるものの、戦国期ともなると目立った動きはありません。

|

| 須賀山城跡遠景(東方向より) |

東氏の城 須賀山城跡

さて、今回取りあげる須賀山城は、香取市(旧小見川町)と東庄町の市境に位置します。12世紀末に東胤頼が築いたとされています。須賀山城の東麓には、東氏ゆかりの東福寺が、西麓には芳泰寺(東胤頼供養塔と伝わる近世の石塔あり)があって、本城が東氏と関連深いことは確かでしょう。しかし、現在見ることのできる遺構は戦国後期のものと言ってよく、台地続きに築かれた森山城とそん色ない造りをしています。両城の主郭どうしは、直線距離にして約1.3kmも離れており、この間は遺構がほとんどみられない平坦な台地でつながっています。須賀山城と森山城は同時代に使われていたとみてよいと思います。

それを裏づけるのが「原文書」(当館蔵)です。年未詳九月六日付「千葉胤富書状」には、森山城将である海上中務少輔と石毛大和守宛に胤富は「其地新繰輪江野平外記木村大膳亮可罷移候」と命じています。つまり、森山城の新しく造った繰輪(曲輪)に野平・木村両名を移らせなさい、と胤富は指示しているのです。

同じく年未詳九月二十三日付「千葉胤富判物」には、海上蔵人と石毛大和守に宛てて舟曳の割当を命じた内容が記されています。それには、須賀山城の曲輪である「西くるわ衆」・「大ろくてんくるわ衆」が載っています(外山信司「原文書に見る森山城」『千葉城郭研究』2号)。

|

| 須賀山城跡概念図(外山信司氏作成) |

ところで、千葉氏の当主胤富は、以前、海上氏に養子として入り、森山城に在城していたことがありました。胤富が千葉氏の当主として呼び戻された後、森山城に城主は置かずに、城将が数名置かれていました。

胤富が宛先とした海上中務少輔と海上蔵人は、城将としての時代差があり、永禄8年(1565)に当たる「乙丑」の干支のある文書に中務少輔が宛てられています。同年と想定される文書にも同じく宛先としてあることから、中務少輔が森山城に在城していたのは、永禄年代(1558~1570)半ばと考えられます。

この頃、胤富が新しく森山城の曲輪を造らせた要因といえば、何と言っても永禄3年(1560)~9年(1566)にかけての里見氏の香取侵攻でしょう。つまり、須賀山城は、この時点で大改造をうけ、現在見ることのできる構造となったと考えられます(前掲外山論文)。

里見氏の香取侵攻は、永禄9年でいったんは収まりますが、天正3年(1575)には、香取市の国分氏の本城大崎城(矢作城)が攻められています。このように、里見氏の脅威は永禄年間以降も続いたわけです。さらに、国分氏による千葉氏への反乱(天正9年以前)や常陸南部の争乱があり、新たな須賀山城の曲輪には、「小門衆」・「西くるわ衆」・「大ろくてんくるわ衆」などとよばれる兵力が詰めていたと考えられます。

面白いことに、森山城の主郭を出たところに馬出**があり、須賀山城の主郭も同様に馬出状の曲輪(縄張図ではローマ数字で2と表記)があり、両城の共通性が感じられます。関東における馬出の分布と小田原北条氏との関係性が指摘されています。小田原北条氏の後ろ盾を得た森山原氏が城将として頭一つ抜け出すとともに、小田原北条氏の支配力が増したことが、両城に馬出が設けられた原因とされます(前掲外山論文)。

|

| 2郭(馬出曲輪)より主郭虎口をみる |

また、Wikipediaでは、須賀山城の主郭を天之宮神社周辺としています(標柱もたっています)が、この場所は城外で、遺構はこれよりも南側に少し離れたところに展開しています。注意が必要です。

執筆にあたっては、外山信司氏の「原文書に見る森山城」(石橋一展編著『下総千葉氏』戎光祥出版 2015年;初出前掲)を参考にさせていただきました。縄張図も同論文より借用しました。本文中の写真は筆者撮影によるものです。

新補地頭…しんぽじとう。承久の乱後、多くの東国御家人が西国を中心に地頭職を得て入部した。支配をめぐって現地の農民らとの間で紛争が増え、そのため、幕府は新補率法という法を定めた。新規に入部した地頭にこれを適用(新補地頭)させた。これに対し、頼朝以来の従来の地頭を本補地頭とよぶ。

馬出…うまだし。城郭の出入り口(虎口:こぐち)の前面に設けられた、防御力を増すための空間。多くの場合、城郭本体とは堀で隔てられ、土橋や木橋で接続することによって、万一馬出を敵に乗っ取られても守りきれる工夫がされている。城外に面した側には、土塁が築かれることが多い。形状によって、角馬出と丸馬出などと呼び分けられる。県内の事例としては、他に本佐倉城の向根古谷郭(酒々井町)や土気城(千葉氏緑区)、津辺城(山武市)などが知られる。

14 千葉六党の城 相馬氏の守谷城 その一

今回は、千葉市だけでなく千葉県からも離れて、茨城県守谷市の守谷城を取り上げます。なぜ茨城県なのかは、以下の文章をお読みいただきたいと思います。

千葉常胤の二男師常は、相馬氏を名のったことで知られていますが、岡田清一氏により、相馬氏を称したのは文治2年(1186)6月以降、文治5年(1189)8月以前であるとされます(『相馬氏の成立と展開』戎光祥出版)。相馬の名のりは、相馬御厨(現在の我孫子市・柏市・野田市の一部と茨城県取手市、守谷市の一部)によるものですが、治承寿永の内乱の初期までは、故あって上総氏の一族常晴が相馬氏を名のっていました。

上総広常の誅殺によって、相馬御厨の支配権は常胤に戻り、二男師常が継承して「そうまの二郎」と呼ばれるようになりました。師常の屋敷の有力な候補地として、現在は消滅してしまった羽黒前遺跡(我孫子市新木)があげられています。発掘により、古墳時代から近世までの複合遺跡ということが判明しましたが、なかでも13~15世紀と目される方形居館跡が検出されました。古代の相馬郡家の正倉(倉庫)群に比定される日秀西遺跡(ひびりにしいせき)の東方1kmに位置します。羽黒前遺跡は郡家関連施設として使われ、中世の段階では千葉氏の居館として使われた可能性が高いと考えられています(以上、前掲岡田書)。

|

|

小高城跡遠景(福島県南相馬市小高) 2006年3月撮影 同城に拠った相馬氏は、建武3年(1336)5月、南朝方に攻められ落城するも、後に奪い返した。その後、慶長11年(1606)に至るまで相馬氏の本拠となった。 |

奥州合戦の恩賞として、東海道大将軍を務めた常胤は奥州に新恩給与をうけ、二男師常は行方郡(南相馬市)を譲与されました。さらに、師常の子息義胤の代に高城保(宮城県松島町)を新恩給与されています。その後、相馬氏は奥州へ移った相馬氏と下総に残った相馬氏の二流に分かれます。

奥州相馬氏は、南北朝期に尊氏に従い北朝方として、南朝勢力の強かった奥州で小高城を落とされ、滅亡の危機に瀕しました。しかし、なんとか命脈を永らえ戦国大名、そして近世大名相馬中村藩6万石として続いていきました。

|

|

小高城跡に祀られる小高神社(祭神天御中主命=妙見) 撮影日 同前 |

一方、下総相馬氏は史料が少なく、戦国後期に至るまでの動向があまり明確とは言えません。『本土寺過去帳』には、享徳の乱の最中、康正2年(1456)正月の「市河合戦」で「相馬盛屋殿妙盛」が討死にしたと記録されています。盛屋とは守谷(茨城県守谷市)のことで、この頃の相馬氏はおそらく守谷城に拠っていたと思われます。市川合戦に至る経緯は以下の通りです。

前年の康正元年(1455)8月に多古・島合戦(香取郡多古町)で滅びた千葉宗家胤直父子と行動をともにしていた胤直弟の賢胤は、ひと月後の9月に島の栗山川下流にあたる小堤(小堤城か:横芝光町)で自害しています。この時、子息実胤、自胤(よりたね)兄弟はここを抜け出し、市川城まで逃れます。翌2年正月、足利成氏は簗田氏・南氏らに命じ、市川城を攻めさせました。市川合戦では相馬氏のほか、胤直方であった曽谷氏・円城寺氏・武石氏も亡くなっています。こうしたことから、下総に残った相馬氏は上杉方であった胤直についていたとみられ、享徳の乱においては逼塞を余儀なくされたものと思われます。

また『本土寺過去帳』には、文亀3年(1503)8月に「相馬守谷殿」が没しているとされ、守谷には引き続き相馬氏が拠っていたとわかります。しかし、古河(茨城県古河市)に近い地理的環境から、古河公方の家臣化していったようです。大永5年(1525)と目される古河公方足利高基書状には「相守因幡守」と書かれており、相馬守谷氏が高基に「無二励忠信(無二に忠信を励)」んでいるとされます。永禄年間に入ると、関宿城に拠っていた古河公方足利義氏の重臣簗田氏の配下に組み込まれます。そして小田原北条氏(以下北条氏)と簗田氏の抗争に巻き込まれ、簗田氏から守谷城を明け渡すよう迫られました。

そして公方義氏の御座所として北条氏も入り整備をしますが、北条氏と簗田氏の和議が破れ、最終的には義氏の移座は実現しませんでした。現在みることのできる守谷城は、構造的に北条氏の手が入ったものとみてよいでしょう。

15 千葉六党の城 相馬氏の守谷城 その二

それでは、守谷城の縄張構造を見ていきましょう。地理的には、城跡は小貝川の右岸に接する旧守谷沼に突き出した舌状台地に位置します。周囲を沼沢地に囲まれた要害の地といえます。

また、近世大名の菅沼氏が相馬氏の滅亡後、一万石で入部しており、台地続きの守谷小学校の敷地となっている部分まで広く使っていました。今でも、小学校付近には土塁の残欠が見られます。もっとも、この部分は、公方義氏の御座所として永禄年間に整備されていた可能性もあります。

台地部分からは木橋で渡ったと思われますが、一番近い曲輪は馬出状の曲輪(「御馬屋台))で、城外に向かって土塁が築かれ、虎口部分に枡形*を持っています。この御馬屋台から主郭(「平台」;ひらのだい)に渡るために、さらに木橋が使われていたと思われます。主郭の虎口にも枡形が設けられ、厳重な防御が施されています。

現状では主郭の北側、南西側(馬出曲輪側)、南東側一部に土塁が回っていますが、本来は全周していたものと思われます。北側には台地下の船着き場へ降りるための道があります。

主郭は平成7年(1995)に発掘調査が行われ、倉庫とみられる建物跡9棟のほか、多くの遺物が見つかっています。守谷市中央公民館の郷土資料展示コーナーに、一部が出品されています。

主郭と北東方向に堀を挟んで隣接する馬出へは、土橋でつながります。この馬出は細長い独特の形をしています。おそらく北条氏の手によって、平台の北東側に土橋を残して堀を掘り、この形状に造り出されたと思われます。馬出の北側部分には、平台方向から土橋を渡る者に対して、横矢がかかる工夫がされています。このことは、この馬出より北に、優位な曲輪があることを意味しています。実際、沼に近い先端の曲輪を「一の曲輪(本丸)」とする図面も存在します。確かに守谷城跡のように、半島状の地形(舌状台地)に曲輪をいくつか造る場合、先端の曲輪が一番優位(主郭)であることが一般的です。

しかし、実見した限りでは、平台が主郭として相応しいと思っています。その理由は、平台の防御が先端の曲輪よりも勝っていること、また、平台の方が、10m以上標高が高いことです。先端の曲輪は、いざという時の舟での脱出も想定した、詰の曲輪的な役割を果たしていたのではないでしょうか。

前回も触れたように、永禄年間になると北条氏と古河公方家臣の関宿城主簗田氏の対立のなかで、古河公方足利義氏の御座所として、相馬氏の守谷城が望まれることになりました。実際、北条氏の家臣が守谷城に入り、手が加わりました。縄張構造のうえでも、北条氏の関与が伺えます。しかし、簗田氏と北条氏の和議が破れてしまったため、守谷城はそのまま相馬氏が居続けたわけです。

こうして、元はと言えば千葉常胤の二男師常にルーツを有する相馬氏は、関東足利氏の奉公衆(直臣)として戦国の世の終焉を迎えました。また義氏も古河公方としての実質的な力は、北条氏によって奪われてしまい、氏姫という娘だけを残しました。

天正18年(1590)、北条氏が滅び、関東には徳川氏が江戸に入ります。秀吉は、側室にした島子(小弓公方足利義明の孫)の願いを入れ、島子の弟足利国朝と氏姫を結婚させ、名門足利氏の血統を残そうとしました。そして栃木県の喜連川(さくら市)に四千石を与えました。ところが国朝は文禄の役に従軍途中、病死してしまい、安房にいた弟頼氏が氏姫と再婚することになりました。

二人の間にできた義親以降、代々喜連川氏を名のり、四千石(のち五千石)ながら大名扱いされる特殊な家柄として、明治まで続きました。明治を迎えると、足利氏に戻し、現在も家として存続しています。

喜連川には相馬氏の墓石もあり、おそらく古河公方家臣としてこの地にやってきた相馬氏一族がいたものとみられます。

ちなみに江戸時代の文化14年(1817)、国学者の高田與清(ともきよ)という人物が、江戸を出て常陸南部から千葉方面に旅をした紀行文『相馬日記』を著しています。その中で、地元の人に守谷城を案内してもらった時の、大変興味深い記述がありますので、長文ですが最後にご紹介いたしましょう(出典:奈良女子大学学術情報センター所蔵資料電子画像集「相馬日記巻三」)。

まづ相馬小次郎師胤が城跡ありて今にから壕升形などのさまむかしのままに残れり。師胤ハ千葉介常胤が三郎子にて。その裔のひつぎ応仁年中までここの城主也といへり。後元和といふ年のころ土岐氏の君こゝにすまれしが、上野国沼田城へうつられてより此城遂にすたれぬとぞ。畠の中道を東へ廿町あまりゆけバ大壕曳橋などいふ所あり。平の臺といふところハいとたかき岡にて。こゝぞ将門がすみし所なる。まためくるめくばかりの深きほりきをわたりて 八幡廓にうつる。将門がいつきまつりし妙見・八幡とまうすがこゝに鎮座しを。今はこもり山の西林寺にうつしまゐらせたり。

今から二百年ほど前の守谷城の様子が、現地を見たことのある人であれば、手に取るようにわかる記述になっています。

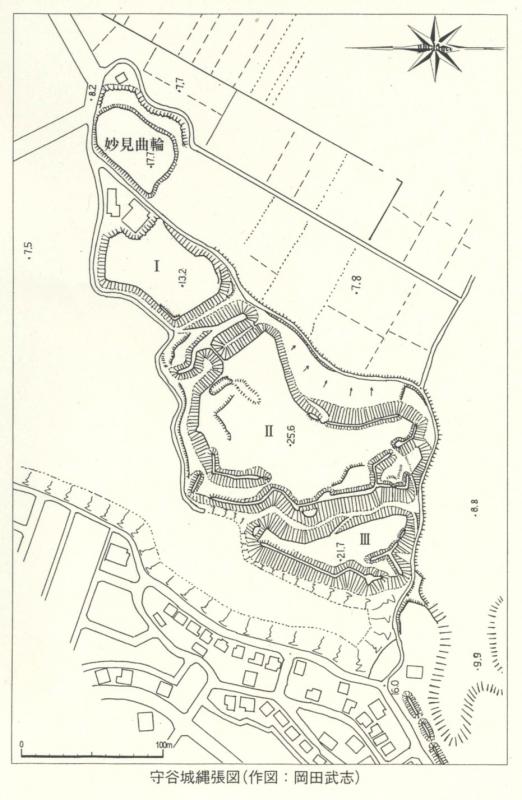

縄張図は岡田武志氏の「守谷城縄張図」(茨城城郭研究会編『改訂版 図説茨城の城郭』)をお借りしました。また、「相馬日記」翻刻にあたっては外山信司氏のご助力をいただきました。

枡形…城の出入り口(虎口)などに設けられた、土塁などで区切られた小空間をいう。直接、敵を城内に入れることなく、枡形空間に留めることで城内からの攻撃を有効にできる。城内に造ったものを内枡形、虎口の外に造ったものを外枡形という。

|

|

左手が御馬屋打台、右手が平の台(主郭) 両者を木橋で渡したか |

|

| 平の台と馬出の間の堀切 「めくるめくほりき(り)」と表現された堀か |

16 立堀城跡(千葉市緑区平山町)

立堀城跡は、外房有料道路の出入り口近く、支川都川右岸の丘陵上に位置します。千葉市斎場のすぐ南側となります。

本城跡は、本コラムの3回目で紹介した平山城の支城と言われています。しかし、平山城の西方約900mに位置してはいますが、平山城とは水系が異なっています。立堀城よりも下流で支川都川と合流する、同川のさらに支流が平山城のある水系です。ですから、平山城への侵入路を抑えるという役割は薄いと思われます。

それでは本城跡の存在理由は、いったい何でしょうか。それは街道を抑えることにあると考えます。と言いますのは、本城跡は現在も県道66号線浜野四街道長沼線が、外房有料道路と交差する辺を睨む格好の位置にあるからです。

この県道66号線の一部(生実―千葉市若葉区中田町区間)は、おそらく中世まで遡れることは間違いないと考えます。先ほど述べた交差点を南へ上ると、大網街道(県道20号線千葉大網線)と交差します。土気・大網の東上総方面に抜けることができ、これは東京湾側と九十九里側とを最短で結ぶ重要な街道です。この交差点を「野田十字路」(バス停名は「野田十文字」)と言います。野田十文字の名称は古く、戦国時代まで遡る可能性があります。

野田十字路を浜野方面に進むと、生実城跡の大手に至ります。生実城跡の発掘により、この道が大手口と重なっていることから、中世に遡る道であることは間違いありません。それどころか、古代の官道と関係の深い「大道」の小字が大手口の鎌取寄り一帯に残ることから、古代の道の可能性も考えられます。

永正15年(1518)に下総高柳(埼玉県久喜市)から足利義明が「総州御進発」し、その後生実城に入部し小弓御所様(いわゆる「小弓公方」)と呼ばれるようになります。そして、兄の古河公方足利高基と関東足利氏の正嫡をかけた争いに発展していきます。高基側についていた本佐倉城の千葉氏は義明と対立しますが、千葉氏方の弥富原氏(佐倉市岩富)の朗典(実名不詳)は生実城を攻めるため、天文4年(1535)4月20日「小弓野田合戦」で「小弓ニテ」討死しました(『教蔵寺過去帳』、なお『本土寺過去帳』では6月20日)。第一次国府台合戦で義明が敗死する三年ほど前の出来事です。

弥富原氏はどのような経路で生実へ行こうとしたのでしょうか。立堀城跡との関係もあるので、些末な説明になりますが、みていきたいと思います。まず弥富原氏の居城岩富城のある佐倉市岩富から、鹿島川沿いに南下します。千葉市若葉区中田町で支流平川が鹿島川に合流するところから、今度は平川沿いに南下します。千葉市内へ流れこむ都川と平川とが一番接近する地点(分水帯)-千葉市若葉区中田町の宮田交差点付近-から、分水帯を越えて県道66号線浜野四街道長沼線に入ります。これは旧東金街道で、間もなく都川を渡った後、若葉区川井町・佐和町を通過し、旧東金街道から別れ生実方面に進みます。そのまま進み平山町の台地を下って、支川都川を渡り、再び台地を上がると野田十文字に達します。旧東金街道方面から来てこの台地を下る道を、ちょうど見下ろす位置に立堀城跡が造られているのです。構造面からみても、崖際の南側土塁に物見台状の張り出しが造られており、道の監視をしやすくしています。

|

| 縄張図 簗瀬裕一氏作成(『千葉市の戦国時代城館跡』より) |

このように考えると、本城跡が使用された時代として、第一に永正15年から天文7年(1538)にかけての足利義明と千葉氏・原氏の対立していた頃が、浮かびあがります。実際、『本土寺過去帳』によりますと、弥富原氏の孫九郎郎久は永正14年(1517)5月15日に「ヤトミニテ」討死しています。岩富の地元の寺院の過去帳では、「坂戸押合ニテ」永正16年(1519)6月15日に討死したと記されています(『教蔵寺過去帳』、『長福寺過去帳』)。「坂戸押合」とは、岩富城の鹿島川をはさんだ対岸で、先に述べた生実城から野田十文字を経て、平山町の台地を上って旧東金街道から、平川沿いに岩富に向かう道を進むと坂戸に至ります。つまり、小弓公方勢が本佐倉城の千葉氏を攻撃するためには、岩富城の対岸の坂戸を通過せねばならないのです。朗久の討死した年は、義明が総州へ入った永正15年の後と考えるべきで、地名・年紀とも地元資料の方の蓋然性は高いと考えます。

第二に、里見氏が生実城を攻めるようになる16世紀中ごろ以降、生実と本佐倉・臼井方面とを結ぶ、この街道の重要性が増した時点があげられると思います。実際、原氏は生実城を里見氏に度々攻撃され、臼井に本拠を移しています。ちなみに生実-四街道-臼井-印西を結ぶ街道沿いには、立堀城のように土塁に突起部を持つ小型城郭が点在します。そして、県内でこうした城郭が十数例ある中で、ほとんどは陸上交通と関係していることがわかります(拙稿「戦国後期の陸上交通と城郭」『城郭と中世の東国』千葉城郭研究会編 高志書院 2005年)。

以上のように、平山城の支城として評価されてきた立堀城は、むしろ平山城の使われていた15世紀後半より後に、戦国後期まで交通路を抑える城として存在した可能性を考えてみました。

縄張図は、当館『千葉市の戦国時代城館跡』2009年 所収の簗瀬裕一氏作成のものをお借りしました。また、岩富原氏に関する記述は、外山信司・遠山成一「岩富原氏の研究」(石橋一展編著『下総千葉氏』戎光祥出版 2015年;初出1986年)を参照しました。

17 猪鼻城跡(千葉市中央区亥鼻)

今、大河ドラマで千葉県内に知られるようになった千葉常胤ですが、いったいどこに住んでいたのでしょうか。千葉氏の屋敷は『吾妻鏡』によりますと、「常胤が門前に至りて案内するのところ、幾程を経ず、客亭に招請す。(中略)常胤、門客等を相率して、御迎へのために参向すべきの由、これを申す。」と記されています。つまり、常胤の屋敷には門や客亭があり、さらに幾人かの食客(門客)を置くだけの広さがあった、と考えられます。そして、常胤が千葉にいたことは、同じく「盛長(安達)、千葉より帰参して申して云はく」(治承4年9月9日条)と書かれていることから確かといえます。

それでは、千葉のどこにいたのでしょうか。これまで当館の建つ亥鼻の高台(いわゆる千葉城)に常胤の屋敷があったと、一般には流布されてきました。しかし、ここ三十年くらい前から、千葉氏の屋敷は沖積低地(現在の千葉市の中心街、千葉市中央区)のどこかにあったと考えられるようになってきました。

その有力候補地の一つが、千葉地方裁判所のある一画です(簗瀬裕一「千葉城跡概説―千葉氏居城の基礎的考察―」『千葉いまむかし』11号 1998年;のちに石橋一展編著『下総千葉氏』2015年 戎光祥出版 に再録)。

平安時代末から鎌倉時代初期にかけての武士の屋敷は、沖積低地や丘陵の端を掘りこんで造りだした平場に構えられることが多かったのです。

「千葉城」という文言が初めて登場するのは、建武2年(1335)の千田胤貞・相馬親胤による千葉攻めの時で(「吉良貞家披露状写」『相馬文書』)、別の文書によると同じ攻撃対象を「千葉楯」と記しています(「相馬松鶴丸著到軍忠状写」『相馬文書』)。この「千葉城(千葉楯)」とは、どこにあったのでしょうか。

南北朝初期の合戦では、「要害」、「城」、「館」、「楯」の用語が文書中に多く現れます。城・館・楯とは、おそらく低地の屋敷を城構えにした程度、つまり楯を置いたりして防御を強めたものだったと思われます。この頃、文書に「堀内構城郭」とか「屋形構城郭」などと登場します。堀内(ほりのうち)あるいは屋形とよばれた屋敷地を城郭構えにしたことを意味します。南北朝の内乱期に合戦が恒常化するなかで、屋敷を城構えにする、あるいは天険の地に籠って城と称するようになったのです。千葉市街地では、天険の地と呼べる所はありませんので、屋敷を城構えにしたのかもしれません。

千葉城における千田胤貞・相馬親胤連合軍と千葉貞胤の戦いは、足利尊氏の上洛があり、北朝方の胤貞らはこれについていったため、結局、決着がつかず中途で終わってしまいました。

この後、千葉城が歴史の舞台に上ってくるのは、享徳の乱のはじめの頃です。享徳4年(1455)3月、千葉宗家の胤直を、叔父馬加康胤と原胤房らが千葉城に襲って、千田庄(多古町)に逃亡させたことでした。この時の千葉城がどこを指すのか、大変悩ましい問題です。

といいますのは、最近の研究では15世紀後半頃から、武士は城を恒常的に維持するようになったとされます(齋藤慎一「武士の本拠」『中世の城と考古学』石井進・萩原三雄編 新人物往来社 1991年)。馬加康胤が襲った千葉城は、亥鼻(猪鼻)の高台に築かれた城であったのでしょうか。結論から言うと、そうではなく、南北朝期にあった千葉城合戦で使われたような、低地にある屋敷を城構えしたものであったと思われます。

|

その理由として、過去に行われた猪鼻城の発掘(1980年度より六次)から、1.主郭にあたる場所(当館の北西部、土塁に囲まれた区画)からは建物址が検出されていない、2.当館の建物の東側の一段低い部分(現駐車場)からは14世紀から15世紀中頃の建物址(礎石建物も)が検出されたが、城に関わるものか不明、3.千葉氏の宗家に相応しい陶磁器類の出土が少ないことなどがあげられています(『千葉市の戦国時代城館跡』千葉市立郷土博物館、前掲「千葉城概説」)。猪鼻城が歴史の舞台に登場するのは、永正年間(1504~21)になってからです。『千学集抜粋』によれば、永正13年(1516)に妙見座主範覚が「井鼻」を取り立てた、とあります。北斗山金剛授寺尊光院の首席僧侶である範覚は、原胤隆の子息でした。この年の8月23日、三上但馬守が二千騎で押し寄せて、亥鼻城を落とした、とされます。この時の戦闘で、弥富原氏の朗寿、東六郎ほかが討死しています(『本土寺過去帳』廿三日条)。

三上氏は近江佐々木氏の一族で、南北朝期に佐々木氏が上総国守護になった時から、上総に入ってきた可能性があります。三上氏は、当時、真里谷武田氏や原氏・千葉氏と対立していました。真里谷武田氏は、真名城(茂原市真名)を本城とした三上氏を追い落とすために、永正14年(1517)、伊勢宗瑞(北条早雲)の力を借りて真名城を落城させました。

このように戦国時代に入ると、本佐倉へ本拠を移した千葉氏に代わって、小弓の原氏が猪鼻城を取り立てたと思われます。しかし、直後の永正14年には、原氏の小弓城は真里谷武田氏によっておとされてしまいます。その後、小弓城には古河公方足利政氏の子にして足利高基の弟である足利義明が入り、小弓御所様(小弓公方)と呼ばれ房総の多くの武将を膝下においていました。そして高基とその跡を継いだ晴氏と対立を続けます。

しかし、その義明も天文7年(1538)に国府台合戦で敗死し、小弓城は再び原氏が入部することになります。亥鼻城も再び原氏の持ち城になったものと考えられます。

猪鼻城は、陸上交通の観点からみると、東上総への道(東金街道そして土気街道)が膝下を通っています。東金酒井氏と土気酒井氏の本拠へと通ずる道です。原氏は時に敵対することもありましたが、酒井氏とは密な関係にありました。

また、江戸と房州をむすぶ街道(近世の房州往還)も千葉の街中を通っており、陸上交通を抑えるには好都合でした。

一方、鎌倉時代には武総内海(東京湾)の要津の一つであった千葉湊と、そこに注ぐ都川も猪鼻城の間近にあり、水運にも恵まれていました。なお、戦国時代後期ともなると、蘇我や浜野の方が港湾としては多く利用されていたようです。

最後に、鎌倉時代から室町時代にかけての千葉氏の本拠となった屋敷はどこにあったのでしょうか。残念ながら、発掘に拠らないとはっきりとしたことはいえません。市街地化の進んだ街中ですが、もしかしたら千葉氏の屋敷の遺構が破壊されずに、どこかに眠っているかもしれません。なお、この点に関しては、本年3月に当館より刊行されました『千葉いまむかし』所収の、西野雅人氏の「都川河口砂州の発掘調査について」において、氏により貴重な提言がなされています。この提言が生かされ、近い将来、発掘により千葉氏の屋敷が姿を現してくれることを願ってやみません。

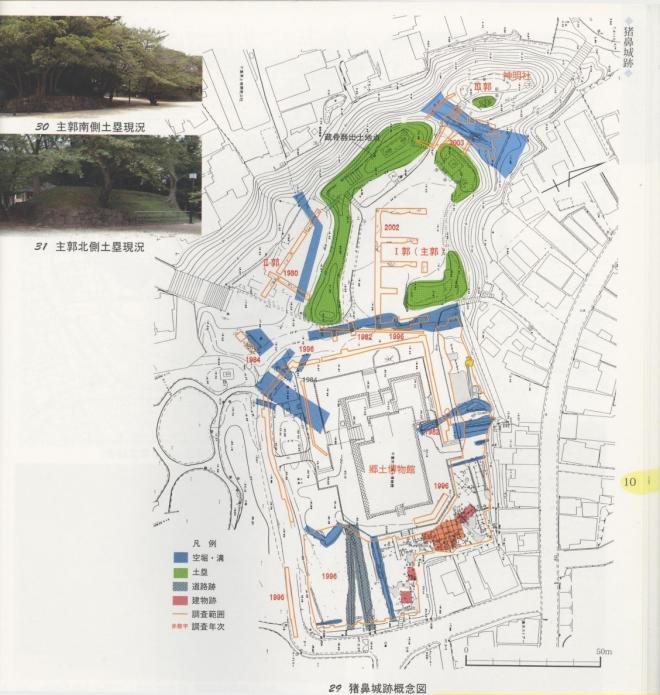

文中の概念図は、『千葉市の戦国時代城館跡』の簗瀬裕一氏によるものを使用させていただきました。

18 城山城跡(千葉市若葉区大宮町)

市内大宮町にある城山城は、小字名の「城山」からつけられたと思われますが、城山を固有地名として城名にするのは、少し抵抗があります。せめて大字名を入れて「○○城山城跡」ならばわかるのですが。ある市では、大字が「城」のため、そこにある城跡を「城城跡」と呼びならわしている例があります。閑話休題。

さて、大宮町にある城山城跡は、千葉東金有料道路が城跡の北東面すぐ脇を通っていて、反対方向の南西側は支川都川が造りだした低地に面しています。川を挟んだ向かい側には、仁戸名坂上で土気往還から分かれた旧東金街道が通り、この道は支川都川を城山城跡の南東200mほどのところで渡り、大宮町の台地上へと上っていきます。この立地こそが城山城の取立てられた理由と考えられます。

城跡の有料道路をはさんだ東方200mほどの所には、古くは北斗山金剛授寺と称した栄福寺があります。この山号寺号は、千葉神社の前身北斗山金剛授寺と全く同一です。栄福寺には、享禄元年(1528)に詞書が、天文19年(1550)に絵と詞書の二巻の絵巻物として成立した、『紙本著色千葉妙見大縁起絵巻』(非公開)が伝来しています。また、天正4年に臼井城内の妙見堂に納めるため、原胤栄の願いにより制作された「木造妙見菩薩立像」(非公開)と、同2年、原胤栄により臼井城内の妙見堂に吊るすために作られた「金透彫六角釣灯籠」が、同寺に所蔵されてきました。

享徳の乱の初期に、千葉宗家が千田庄で滅び、馬加系千葉氏が宗家を襲った時に、平山城(千葉市緑区平山町)に本拠を構え、のちに長峰(栄福寺とその北西域一帯)に移ったとされます(『千学集抜粋』)。さらに文明年間に、本佐倉城を築いて本拠を移します。この城山城跡が、この時の千葉氏の本拠に取り立てられた長峰の城でしょうか。私は、その可能性は低いと考えます。理由として、まず本城の縄張構造があげられます。

城山城は平山城と比べても平坦面が狭く、千葉氏が一時的とはいえ本城としたとは思えません。さらに特徴的なことに、支川都川を見下ろす櫓台状の高まりが、城の南西端に設けられている点です。これは明らかに旧東金街道を監視するため、と考えられます。縄張面からは、本城の役割は街道監視にあると言えます。強いて言うならば、東金酒井氏と原氏が敵対関係にあった時期に、原氏が抱えていた城ではなかろうかと考えます。ここを突破されると、原氏のいた亥鼻城に攻め込まれてしまうからです。あるいは、里見勢が小弓をなんどか攻略しており、里見軍の本佐倉城への侵攻を食い止める役割を負っていたかもしれません。

有料道路をはさんだ北には「宿」地名があり、これをもって城下集落ととらえる考えもあるでしょう。しかし、この宿は栄福寺に向かう街道にともなうもので、城下集落とみることには、私は否定的な考えを持っています。

この街道は旧東金街道から分かれ、栄福寺門前から直角に折れて旧長峰の中心部を経て、加曾利の国道126号線(東金街道)に合流します。宿は長峰の中心部からやや離れた栄福寺寄りに位置しているので、門前の宿と考えることができるかもしれません。同様な例は、多古町南玉造の蓮華寺の門前宿と大網白里市小西の正法寺前の宿があります。

また、少し古くなりますが、15世紀初頭には原氏が長峰に所領を持っていたことが記録されており(「香取造営料足納帳」)、長峰と原氏のつながりが窺えます。

城山城跡は、このように原氏と関連の深い栄福寺と長峰にあることから、戦国時代後期に、原氏の抱えた城であったと考えられます。

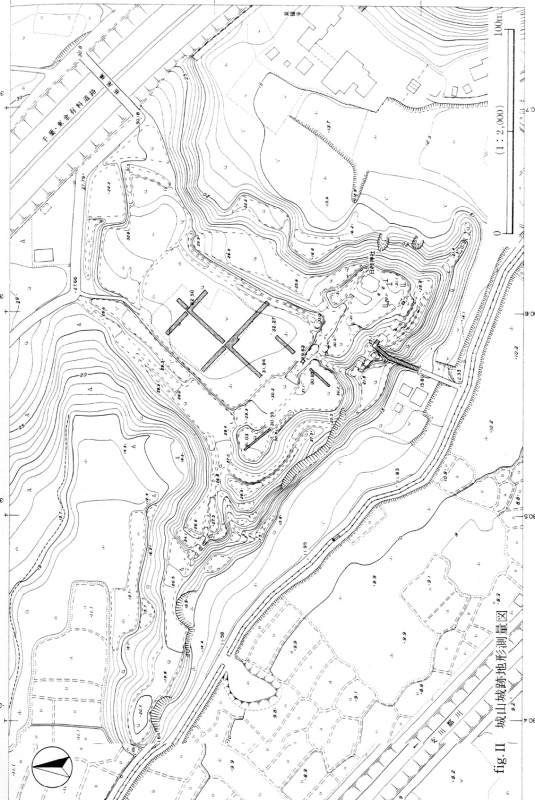

測量図は『千葉県中近世城館跡研究調査報告書 第9集 城山城跡・東金城跡』(千葉県教育振興財団文化財センター 1989年)掲載のものを使用させていただきました。

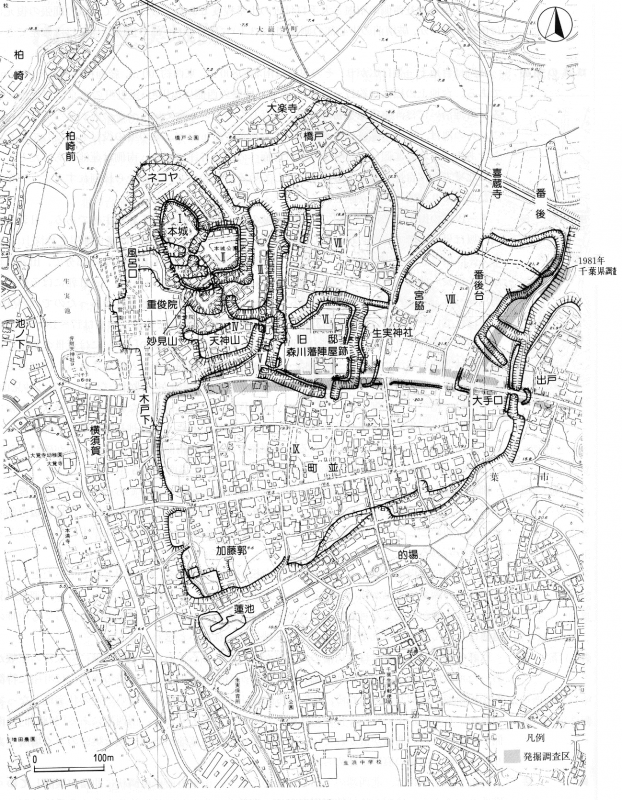

19 生実城跡(千葉市中央区生実町) その1

当館では、本年10月18日から12月11日まで、特別展「我、関東の将軍にならん ―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏―」を開催いたします。そこでは、義明のいた小弓城について触れますので、今回は生実地区の城跡をとりあげたいと思います。

生実地区には、ふたつの「おゆみ城」があることはよく知られています。千葉市中央区生実町にある生実城(北生実城)と、同区南生実町にある南小弓城の二か城です。両者は、ほぼ南北に1.3kmほど離れて存在しています。もっとも北生実城の方は、ほとんど遺構を残しておらず、生実神社境内地にわずかに堀跡と土塁の痕跡を見るにすぎません。

両城の関係は、21世紀を迎える頃までは、南小弓城が古く北生実城の方が新しい城とされてきました。というのは、次のような通説があったからです。それは永正14年(1517)に真里谷武田氏と足利義明が南小弓城を攻め落とし、城主原氏を追い出して、義明が代わりに入部して小弓公方となった、というものでした。そして、天文7年(1538)の第一次国府台合戦で義明が敗死し、原氏が生実に戻ると、原氏は新たに北生実城を築きあげたとされました。しかし、後述のように、その後の研究の進展と北生実城跡の発掘により、これらは否定されることになります。

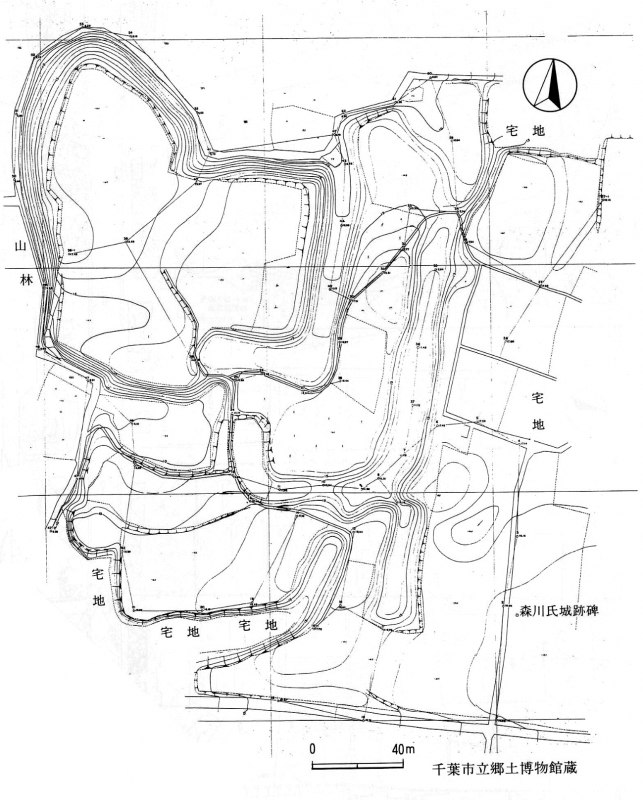

ここでは生実城(北生実城)を紹介しましょう。残念なことに、主郭を含む主要部分は1970年代初期に団地造成により、破壊されてしまいました。実測図は残りましたが、発掘は行われませんでした。今となっては痛恨の極みです。その後、幸か不幸か、北生実城の一画を計画道路が貫通することになり、1988年から1996年にかけて5次にわたる発掘調査が行われました(『千葉市生実城跡』千葉市教育委員会他 2002年)。筆者も、発掘現場を見学させてもらったことがありました。この発掘により、遺構や遺物が明らかにされ、新しい事実が判明したのです。

すなわち、北生実城からは天文7年以前の遺物が多く発見され、天文年間以前より城として使われていたことです。そして、義明と関連すると思われる享禄4年(1531)銘の庚申待武蔵板碑が井戸の足場として転用されていることがわかり、義明のいた小弓城とは、この北生実城であるとされたのです。さらに、文献面での調査により、簗瀬裕一氏は中村国香著『金ケさく紀行』の一節(「重俊院の僧の語りしは『寺を去ること東へ数歩にして、小弓御所義明の舘趾あり』」)を見出し、義明がいたのは北生実城主郭近辺であることを補強されたのです。

|

| 写真は生実神社脇の堀跡と土塁 2020年撮影 |

こうして、現在では北生実城こそが小弓公方義明にいた城である、と変わりました。そうなると、南小弓城はいつ造られたのだろうか、という問題になります。これは、残念ながら即答はできません。やはり発掘により確認するしかありません。

ただ言えることは、戦国時代後期に里見氏の攻勢が強まり、生実地区が里見勢によって占拠されることがありました。南小弓城は、村田川をはさんで里見氏勢力下にあった西上総方面と直接対峙しています。南小弓城の役割は、一つには里見氏の侵攻に対する防御にあったと思われます。

さて、北生実城は近世に入っても森川藩陣屋が一画に置かれ、明治に至るまで使用されてきました。発掘でも近世の遺物が多く出土しています。また大手跡(発掘により一部判明)では県内でも稀な丸馬出が検出されたほか、8.郭東端では畝堀が用いられていることがわかりました。これらは、戦国末期から近世初めの遺構かと思われます。

では、北生実城はいつから使われ始めたのでしょうか。その始期は、原越後入道道喜(胤房)が文明3年(1471)9月9日に「小弓館ニテ打死」しており(『本土寺過去帳』)、遺物面からもこの頃が北生実城の始まりとして整合性があるとされます(ただし、それ以前の遺物もある程度出土しているそうです)。

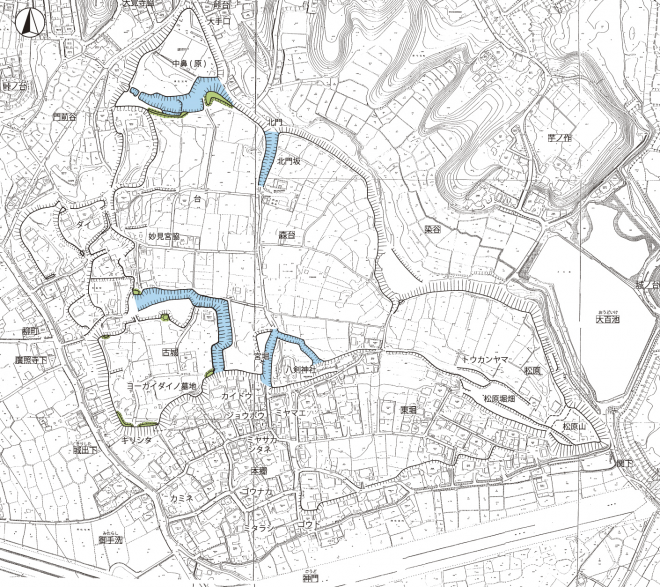

20 生実城跡(千葉市中央区生実町) その2

永正6年(1509)10月に、連歌師の柴屋軒宗長は原宮内少輔胤隆の小弓館を訪れ、千葉の街で妙見宮の祭礼や300頭の早馬を楽しんでいます(『東路のつと』)。彼は胤隆の館で連歌を興行し、館からみる絶景について記述しています。この胤隆の館こそ北生実城ではないかとされます。