千葉市立加曽利貝塚博物館 > 総合案内 > 「加曽利のヒト Iの部屋」更新

ここから本文です。

更新日:2024年6月9日

加曽利のヒト Iの部屋

この『加曽利のヒト』では、加曽利貝塚博物館に勤務する学芸員が、縄文時代や史跡について、また、博物館の業務にまつわる日々の出来事などをご紹介します

2024年6月9日(日)縄文将棋大会!

久しぶりの更新になってしまいました、Iです。

本日、今年度最初の縄文将棋大会が開催されました!

子どもから大人まで、10名のエントリーがありました。

優勝は、なんと初参加の方!

おめでとうございます!

じわじわ認知度が上がっている縄文ゲーム塾。

来週16日(日)にはイボキサ碁大会を開催予定です。

みなさん奮ってご参加ください!

縄文ゲーム塾の詳細はコチラ(外部サイトへリンク)。

2023年8月27日(日)イボキサ碁!

夏休み最後の日曜日、当館では縄文将棋で使用する「イノシシの駒づくり体験」が行われました。

体験の様子を見に行くと、スタッフさんから「Iさん!イボキサ碁の大会優勝者が来てるから、ぜひ対戦してみてください!3本先取です!」とのお声がけが。

どれぐらい強いのだろうかとドキドキしながら、いざ対戦!

結果は……

ストレート負け

手も足も出ず、瞬殺でした(T_T)

別の小学生とも対戦し、なんとか粘りましたがまた勝てず…。

ここでそう回転させるのか!この並びで5つ揃うのか!と、大変勉強になりました。

大人も子どもも楽しめる縄文ゲーム塾。

9月18日(月・祝)には第2回イボキサ碁大会、9月24日(日)には第2回縄文将棋大会の開催を予定しております。

皆様、ぜひご参加ください!

大会の詳細はコチラ。

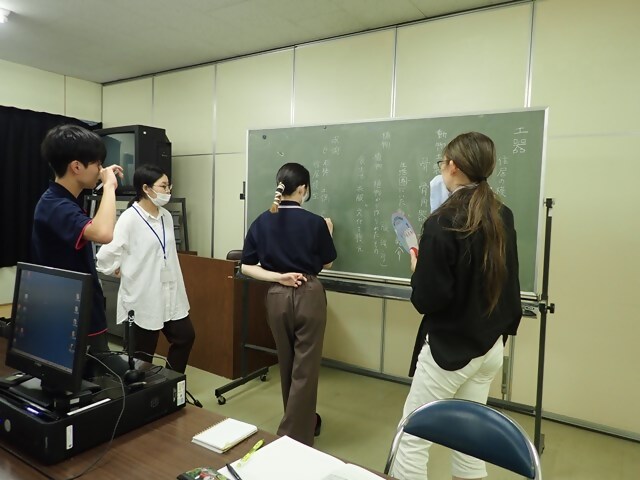

2023年8月4日(金)博物館実習2023!

今年もやってまいりました、博物館実習!

学芸員の資格取得を目指す学生さんたちが、授業の一環として実際の博物館で数日間実習を行うものです。

博物館ごとに実習の内容が異なりますが、当館では例年、一部の展示スペースを使い、実習生による企画展示を行っております。

実習生4人で企画・立案をし、今年は植物の「アサ(麻)」をテーマとした展示となりました。

現在でも洋服などに使用されているアサ。

実は縄文人も使っていたことが分かっています。

縄文人はアサを何に使い、今の生活にどのようにしてつながっているのでしょうか?

会期は令和5年8月5日(土)~9月24日(日)、令和6年3月19日(火)~5月12日(日)となっております。

実習生4人の成果を、ぜひご覧ください!

2023年7月5日(水)ナイトミュージアム?

いつも通り出勤した本日。

なんだか館内の様子がいつもと違う…。

なんと、館内の電気が消えているではありませんか!!

どうやら電気トラブルが起きてしまったようです。

写真では明るく見えますが、実際は薄暗く、ちょっとドキドキしてしまいます。

なお、業者さんに見ていただきましたが、部品の調達に時間がかかり、いつ復旧できるかは分からないとのこと。

いつもより暗い館内、なんだか動物たちも寂しそうに見えます。

暗い展示ケースがいくつかありますが、不幸中の幸いで冷房は入るため、開館しております。

ある意味ナイトミュージアムのようになってしまった当館。

このような状況でご不便おかけし申し訳ございませんが、よろしければぜひお越しくださいませ。

2023年6月30日(金)今年初!

暑い日が続き、本格的な夏が始まりそうな今日この頃。

園内ではセミが鳴き始め、夏の足音が聞こえてきました。

そんな中、お目にかかった夏ならではの、あの生き物。

カブトムシ!

今年初です。

立派なツノがかっこいいですね。

夏だな~と思いながら少し観察して、園内に帰ってもらいました。

加曽利貝塚では様々な生き物を見ることができますが、動植物保護の観点から採取は一切禁止されております。

これから虫取りの季節ではありますが、観察したら必ず逃がすようお願いいたします。

ルールを守って、夏を楽しみましょう!

2023年5月27日(土)自然観察ワークショップ

市街地にある加曽利貝塚。

遺跡としてはもちろん、自然を感じることができる公園としても多くの方から親しまれています。

本日はそんな加曽利貝塚で、園内に存在する植物などの保護活動をしている「加曽利貝塚自然の会」さんご案内のもと、「自然観察ワークショップ」を開催いたしました。

木の葉に止まっているウラナミアカシジミを見つけました。

みなさん熱心に観察しています。

こちらは私の肩に止まったミズイロオナガシジミ。

この時期に加曽利貝塚で見られる蝶の中でも、めずらしい部類に入るそうです。

よーく観察すると、つぶらな瞳がとってもキュートでした。

そしてこちらはラミーカミキリ。

とても小さいカミキリムシですが、黒地に映える模様がきれいです。

当博物館では、年に2回、春と冬に開催している自然観察ワークショップ。

実は春のワークショップについては、令和3年度・4年度と雨天のため中止となっていましたが、本日は天候に恵まれ、久しぶりの開催となりました。

四季折々の植物や生き物たちを観察することができる加曽利貝塚。

暑くなってまいりましたので、熱中症対策をしたうえで、ぜひお越しくださいませ。

(動植物保護の観点から採集は禁止されていますので、ご注意ください。)

2023年4月29日(土)調査成果速報!

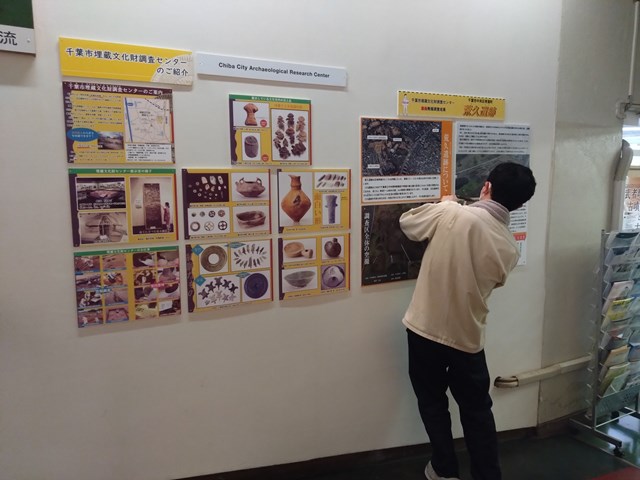

博物館展示室を順路通りにまわると最後にある、千葉市埋蔵文化財調査センター(以下、埋文センター)のコーナー。

こちらでは、埋文センターの紹介や、最新の発掘調査成果のパネル展示をおこなっています。

先日、埋文センターの職員が来館し、昨年度に実施された発掘調査の成果について展示替えをおこないました。

今回紹介する遺跡は、「荒久(あらく)遺跡」。

中央区の青葉の森公園内に所在します。

千葉市民の方には馴染みのある場所だと思いますが、実は公園内には遺跡が眠っているのです。

今回の発掘調査では、どのような成果が得られたのでしょうか。

ぜひご覧ください!

なお、埋文センターでも土器・石器などの展示をおこなっております。

こちらにもぜひ足をお運びくださいませ!

埋蔵文化財調査センターの詳細はこちら。

2023年4月15日(土) 縄文ゲーム塾!

ご無沙汰しております。

Iです。

この度、産休・育休を経て復職いたしました。

これからも色んな情報を皆さんにお届けいたします!

さて、今年度から、縄文ラボでの体験プログラムが新しくなりました!

土曜日は「発掘調査体験」、日曜日・祝日は「縄文ゲーム塾」を体験いただけます。

さっそく私も体験してみました。

縄文人が考えたっぽいボードゲーム、その名も…

「イボキサ碁(ゴ)」と「縄文将棋」!

まずはイボキサ碁(ゴ)から。

加曽利貝塚からも大量に見つかっているイボキサゴという小さな巻貝。

その巻貝を使った五目並べ風のゲームです。

そもそも五目並べをやったことがなく、ルールも知らなかった私。

スタッフの方に丁寧に説明していただき、対戦してみました。

お、おもしろい…!

苦しい場面もありましたが、スタッフの方になんとか勝つことができました!

五目並べにひと工夫を加えたルールというのもあり、一見簡単そうに見えて頭を使う、奥が深いゲームです。

白熱するイボキサ碁(ゴ)対戦の横で、縄文将棋を体験する職員の姿が。

こちらは、獲物を追いかける縄文人と、縄文人から逃げるイノシシをイメージしたボードゲームです。

イノシシを全て捕まえられたら縄文人の勝ち、縄文人から逃げ切ることができたらイノシシの勝ち。

サイコロの出目によって移動できる方向が決まります。

ヤリを使って追い込む縄文人、逃げ惑うイノシシの姿…

対戦結果は……縄文人(当館職員)の勝ち!

ルールも分かりやすく、見ているだけでもとてもおもしろいゲームでした。

お子様からご年配の方まで、多くの方が楽しめるプログラムとなっています。

ご家族・ご友人同士はもちろん、凄腕のスタッフともぜひ対戦してみてください!

発掘調査体験・縄文ゲーム塾ともに予約不要・参加費無料です。

体験プログラムの詳細はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)。

ご来館お持ちしております!

2021年8月29日(日) 博物館実習!

現在加曽利貝塚博物館では、博物館実習が行われております。

今年度は、学芸員の資格取得を目指す大学生5名を受入れ、10日間の実習を行います。

博物館によってはかなり特色のある実習内容になることが多いかと思いますが、当館では博物館の基本的な情報について学ぶのはもちろんのこと、最終的には実習生で企画・立案し、パネル製作を含め実際の展示まで担当してもらいます。

初めて顔を合わせた5人で、限りある時間を有効に活用し、展示を行う。

とても難しいことですが、しっかりと取り組んだ暁には、技術や知識だけでなく、何か得るものがあるのではないでしょうか。

実習生が考えた展示は、実際にしばらくの間展示室にて展示されますので、皆様ぜひお楽しみに!

余談ですが…

わたしが博物館実習を行ったのはもう10年近く前になります。

自然科学系の博物館でお世話になったのですが、昆虫や鳥類、植物といった様々な分野の先生方が毎日交代で講義や実習をしてくださいました。

バードウオッチングをしたりスケッチをしたりと、自身の専攻が考古学だったため、知らない分野について学ぶことはとても新鮮で印象に残っています。

一緒に実習を受けた実習生は、考古学・芸術(染物)・海洋学などを専攻している学生で、色んな話を聞くのが楽しかったです。

懸命に取り組む彼らを見て、なんだか懐かしい気持ちになったIでした(^^)

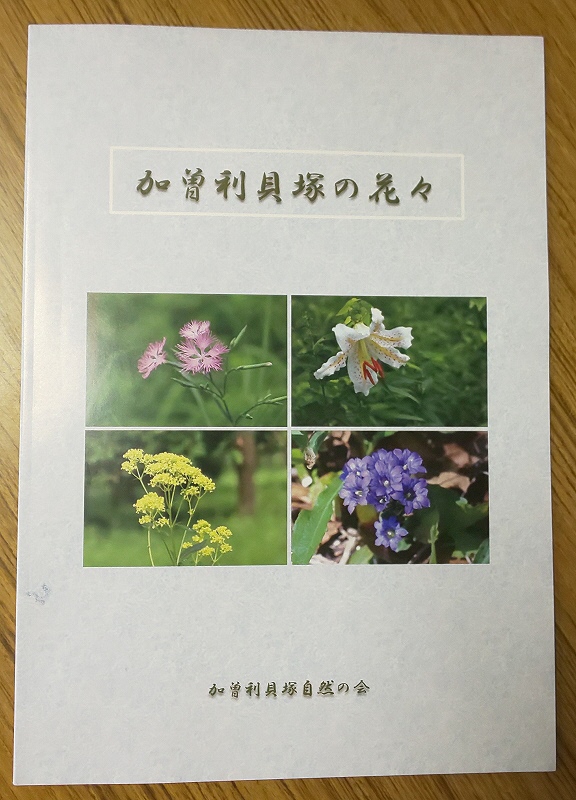

2021年8月4日(水)素敵な1冊、ありがとうございます!

「加曽利貝塚自然の会」さんより、『加曽利貝塚の花々』という本を100冊ご寄贈いただきました!

ありがとうございます!

市街地にある加曽利貝塚ですが、その広大な敷地には様々な植物が存在しています。

「加曽利貝塚自然の会」では、希少な植物の保護・保全や外来種の除去作業など、加曽利貝塚の植物を守る活動をしています。

四季折々で異なる表情を見せてくれる加曽利貝塚の植物たち。

この夏、植物観察はいかがですか?

熱中症対策をしっかりして、自然を堪能してみましょう!

※植物保護の観点から採集は禁止されています。ご注意ください。

また、いただいた本につきまして、感染症拡大防止のため今現在配架しておりません。

ご覧になりたい方は博物館職員にお声がけください。

よろしくお願いいたします。

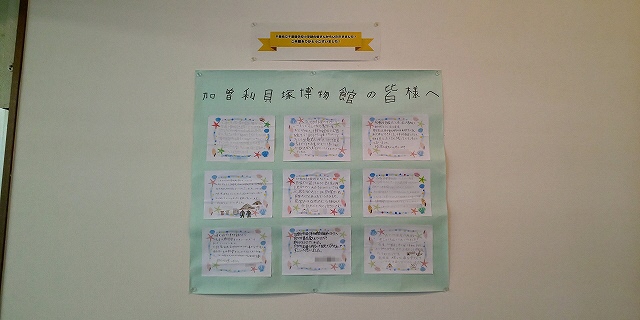

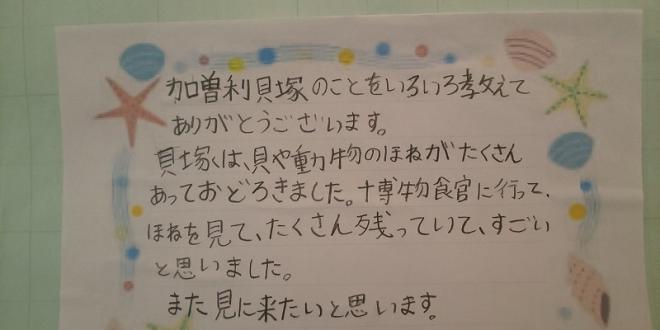

2021年7月30日(金)ご来館ありがとうございます!

先日、校外学習で来館された千葉県立千葉聾学校小学部の皆様から、感謝のお手紙をいただきました。

学校に戻った後も、楽しかった!との声が多く、夏休み中に個人的に来館するつもりの児童さんもおられるとのこと。

関心をもっていただけて、学芸員としてとっても嬉しいです!

未来の考古学者の誕生が楽しみですね♪

2021年7月8日(木)今年も発掘調査が始まります!

皆さん、先日の「すイエんサー」はご覧になりましたか?

縄文人がアレをあんな風にリサイクルしているだなんて驚きですね。

見逃してしまった方!

ご安心ください。

7月10日(土)午前9時55分からNHKEテレにて再放送がございます。

ぜひご覧ください!

さて、今年も加曽利貝塚の発掘調査が始まります。

昨日、蒸し暑い天気の中、埋蔵文化財調査センターの職員によって今年度発掘調査をする場所の調査区設定が行われました。

現在加曽利貝塚で行われている発掘調査は「学術調査」といい、令和2年度から令和4年度にかけて「南貝塚の中央窪地の謎を解明する」という目的をもって調査を行っています。

学術調査とは何か?学術調査じゃない発掘調査とは?ということについては、またの機会にご説明いたします。

天候に左右されがちな発掘調査ですが、順調に進むことを祈ります。

本格的に現場が始まったら「発掘調査日誌」にて速報をお伝えいたします。

(昨年度の日誌はこちら)

お楽しみに!

2021年7月4日(日) 放送情報

連日の雨で梅雨らしい天気ですね。

加曽利貝塚も雨が降り続き、静かな園内となっています。

さて、7月6日(火)NHKEテレ「すイエんサー」にて加曽利貝塚が取り上げられます!

ナゾ男爵から届いたクイズに挑む“すイエんサー学校”後編として、「ひつじの毛の不思議な性質」「潮干狩りとリサイクル」の2つのナゾに挑戦します。

加曽利貝塚で縄文人が行っていたリサイクルとは一体何か?

みなさんも一緒に考えてみましょう!

予告はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

◎放送日時

7月6日(火)午後7時25分~ NHKEテレ「すイエんサー」

※場合により放送日時・放送内容に変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

お見逃しなく!

2021年7月1日(木)今日から7月

今日から7月となりました。

いよいよ今年もあと半分ですね。

さて、7月7日といえば七夕ですが、千葉市では1945年7月7日に空襲にあい、多くの尊い命が犠牲となりました。

七夕を機に、平和について考えてみませんか?

千葉市制100周年七夕プロジェクトの詳細はこちら(別ウインドウで開く)。

博物館では現在、博物館入口とステージ横にて笹を飾っております。(7/1から7/11まで)

短冊をご用意しておりますので、職員にお声がけください。

短冊をご自分でお持ちいただいた場合も、感染症対策のため職員が結び付けます。

短冊を書いた方・お持ちいただいた方には、千葉市制100周年記念ボールペンをプレゼント!

短冊・ボールペンともに数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

さっそく私も短冊を書きました。

早く元通りの日常に戻りますように!

2021年6月10日(木) 掲載情報

皆さん、5月26日・28日にこちらでお知らせしたNHKでのテレビ放送はご覧になりましたか?

6月7日の「ひるまえほっと」は、博物館の休館日で自宅にいたので、わたしもリアルタイムで見ていました。

これをきっかけに縄文時代や加曽利貝塚、SDGsに関心を持つ人が増えるといいな、と思います。

さて、先日取材していただいた内容が、WEBリポートという形で紹介されています。

ページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

皆様ぜひご覧ください!

2021年6月3日(木) 展示情報

現在、そごう千葉店地下通路にて、公益財団法人千葉市教育振興財団主催「写真で見る千葉市の遺跡展」が開催中です。

保存された貝塚として特別史跡加曽利貝塚を、調査された貝塚として千葉市緑区に所在する大膳野南貝塚を特集しています。

都市部に残る加曽利貝塚ですが、なぜ開発で破壊されずに保存されたのでしょうか。

その背景と最新の調査成果を紹介しています。

大膳野南貝塚では、開発前に行われた発掘調査で明らかになった素晴らしい調査成果を、分かりやすく解説しています。

会期は6月7日午後4時までです。

そごう千葉店にご来店の際は、ぜひお立ち寄りください。

2021年5月28日(金) 放送情報 ※訂正

先日こちらでお知らせしたNHKの取材、いよいよ本日が放送日となりました!

お時間ある方はぜひご覧ください。

なお、放送予定日に変更がありました。

正しい日程は以下のとおりです。

・5月28日(金)18:10~18:59「首都圏ネットワーク」(NHK総合・首都圏向け)

・6月7日(月)11:05~11:54「ひるまえほっと」(NHK総合・関東向け)

どのような映像になっているか、楽しみですね!

2021年5月27日(木)「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産登録に向けて一歩前進!

昨日ニュースになっておりましたが、「北海道・北東北の縄文遺跡群」についてユネスコ世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスから、世界遺産への登録が適当であるとの勧告がありました!

今後、7月に行われる世界遺産委員会拡大会合で世界遺産に登録される見通しです。

そんな「北海道・北東北の縄文遺跡群」ですが、現在、加曽利貝塚博物館・千葉市生涯学習センター・そごう千葉店で連携展示を行っております。

私も昨日そごう千葉店で行われている「目指せ世界遺産!北海道・北東北の縄文遺跡群パネル展」を見てきました。

北海道・北東北の遺跡を紹介するパネルのほか、千葉市埋蔵文化財調査センターの縄文土器製作技術研究員、戸村正己氏製作の東北の土器・土製品が一堂に会しています。

中でも私が注目したのはこの巻貝形土製品。

このような巻貝を模した土製品は東北各地で見つかっているそうです。

注ぎ口のようなものがあるため、液体を入れていたのでしょうか。

また、赤く着色されていることから、特別なおまつりの際に使用されたとも考えられます。

縄文時代の遺物は、その造形技術の高さに目を見張るものが多いですが、こちらも非常に丁寧に作られており、それを忠実に再現する戸村氏のすばらしさに改めて驚きました。

ちなみに加曽利貝塚ではアワビを模した土製品が見つかっています。

ご来館の際は探してみてください!

なお、展示の会期は以下のとおりとなります。

・そごう千葉店 5月30日(日)まで

・千葉市生涯学習センター 6月27日(日)まで

・加曽利貝塚博物館 7月4日(日)まで

おまけ

スマホで撮影したのですが、被写体をAIで判別する機能が、巻貝形土製品のことをしっかりと「食べ物」と認識していました。

思わずクスッとしてしまいました(^^)

2021年5月26日(水) 放送情報

はじめまして!

4月に異動してきたIと申します。

はじめて日記を更新します。

皆様よろしくお願いいたします。

さて、先日加曽利貝塚でとある撮影がおこなわれました。

縄文時代を代表する遺跡として、さまざまなメディアで取り上げられる特別史跡加曽利貝塚。

こうした取材対応も学芸員の仕事のひとつです。

今回は、加曽利貝塚の魅力と加曽利貝塚におけるSDGsについて取材していただきました。

近年よく目にする「SDGs」という言葉。

誰も置き去りにしない世界を目指した「持続可能な開発目標」として、2030年までの達成を目指す17の目標のことを指します。

加曽利貝塚では約2000年という長い間、人々が暮らし続けたことが明らかになっています。

加曽利貝塚におけるSDGsとは一体何なのか、現代に生きる私たちにとってヒントになるようなことがきっと見つかります。

放送予定日は以下のとおりです。

・5月28日(金)18:10~18:59「首都圏ネットワーク」(NHK総合・首都圏向け)

・5月31日(月)11:05~11:54「ひるまえほっと」(NHK総合・関東向け)

※場合により放送日時・放送内容に変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

皆様ぜひご覧ください!

このページの情報発信元

教育委員会事務局生涯学習部文化財課加曽利貝塚博物館

千葉市若葉区桜木8丁目33番1号

電話:043-231-0129

ファックス:043-231-4986

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください