緊急情報

更新日:2025年9月18日

ここから本文です。

市の鳥「コアジサシ」について

コアジサシは環境省のレッドリストで絶滅危惧2類(VU)に位置付けられてる希少な渡り鳥です。

千葉市では、政令指定都市移行を記念して、平成5年に市の新しいシンボルとして「コアジサシ」を市の鳥に制定しました。

繁殖のために飛来する4月から9月にかけて、繁殖状況などの生息実態調査を実施するとともに、市民と協働で繁殖地を保護しています。

★検見川の浜のコアジサシ保護区域内(ロープ内)は立入禁止です。ヒナが卵からかえり、健やかに巣立つまでの間、ご理解とご協力をお願いします。

お知らせ

これまでの歩み

| 平成4年(1992) | 市の木、花、鳥選定委員会設置、市民公募 |

| 平成5年(1993) | みどりの日に、市の鳥「コアジサシ」を制定 |

| 平成10年(1998) | 継続的な生態調査を開始(水鳥研究会) |

| 平成13年(2001) | 新浜リサイクルセンター内に暫定繁殖地(約5000平方メートル)を整備 |

| 平成14年(2002) |

新浜の繁殖地でデコイによる営巣誘致(我孫子市立湖北中学校の提供) 川崎製鉄西工場(現JFEスチール)にコアジサシ繁殖地が完成 ビオトープそが開園(3.5haの人口繁殖地等) |

| 平成15年(2003) |

新浜、川崎製鉄(現JFEスチール)の繁殖地にデコイ設置(湖北中学校が協力) 検見川の浜での初営巣。保護対策の実施(立入禁止のロープ柵、標識の設置等) |

| 平成16年(2004) | 新浜の繁殖地にデコイ設置 |

| 平成17年(2005) | ビオトープそがの繁殖地にデコイ設置(2011年にビオトープそが休館) |

| 平成25年(2013) | 平成5年からの生息調査開始以来、市内で初めて営巣が確認されなかった |

| 平成26年(2014) | 2年ぶりに「検見川の浜」で1巣の営巣が確認された |

|

平成27年(2015) |

2巣の営巣が確認され、市内では8年ぶりに「検見川の浜」で2羽のヒナの巣立ちが確認された |

| 平成28年(2016) | 1巣の営巣後、カラス類に卵を捕食された |

| 平成29年(2017) | 4巣の営巣を確認したが巣立ちに至らなかった |

| 平成30年(2018) | 営巣は確認されなかった |

|

令和元年(2019) |

新浜の繁殖地にデコイ設置 4年ぶりに「検見川の浜」で13巣から10羽のヒナの巣立ちが確認された |

|

令和2年(2020) |

新浜の繁殖地にデコイ設置 399巣の営巣を確認し、20数羽の巣立ちが確認された |

|

令和3年(2021) |

新浜の繁殖地にデコイ設置 16巣の営巣を確認したが巣立ちに至らなかった |

|

令和4年(2022) |

新浜の繁殖地にデコイ設置 営巣は確認されなかった |

|

令和5年(2023) |

123巣の営巣を確認し、推定17羽の巣立ちが確認された |

|

令和6年(2024) |

3巣の営巣を確認したが巣立ちに至らなかった |

市の取組み

(1)繁殖地の整備

2001年12月、千葉市中央区の埋立地にある新浜リサイクルセンター(ごみ処理場6ha)の未利用地(約1.3ヘクタール)を利用して繁殖地(約5,000平方メートル)を整備しました。

整備に当たっては、中央部は雑草が生えにくい砂れき地の造成や捕食防止シェルターの設置、周囲は砂れきの飛散防止やヒナの避難場所のために草地を残すなど、営巣に配慮して行いました。

【整備内容】

- 防草シート敷設(厚さ0.6mm、化学繊維不織布、透水性)約5,000平方メートル

- 砕石敷均し(再生クラッシャーランΦ0から40mm、厚さ15cm)約5,000平方メートル

- 捕食防止シェルター(円筒形、角形、∩形の3種類)約300個

また、コアジサシを誘い込むためのデコイ(木製模型)の設置も行っていました。

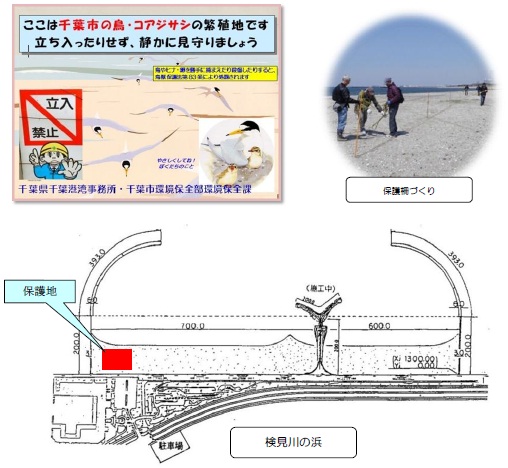

(2)繁殖地の保護

2003年に検見川の浜(美浜区磯辺)で初めて営巣が確認されて以降、立入禁止のロープ柵(90m×70m)や注意看板を設置するなど繁殖地を保護しています。

また、2013年からは、市民との協働により保護対策を実施しています。

保護柵内で抱卵するコアジサシ(写真:箕輪義隆氏提供)

看板や保護柵の設置

コアジサシの特徴

| 分布 | ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリアなど、温帯・熱帯を含む世界の各地に広く分布。 |

| 形態 |

全長およそ28センチメートル。体は白色、翼から背にかけては薄い灰色。頭部は黒い帽子をかぶったような模様があり、額周辺は白色。くちばしは黄色で先端が黒色、脚は橙色。 |

| 一般的な生態 |

5月頃に夏鳥としてオーストラリアから渡来し、8月頃まで営巣活動を行う。 抱卵期間は20日程度で、ヒナが飛べるようになるまでは孵化後20日程度を要する。 |

| 主な繁殖地 |

河川敷や中洲の砂れき地、海岸の砂地など。 市内では近年、検見川の浜において、営巣活動がみられている。 |

その他の特徴は、千葉市の鳥コアジサシ(PDF:227KB)をご覧ください。

紹介動画

市の鳥「コアジサシ」を知っていただくため、1997年飛来から繁殖、渡りまでの生活する姿を千葉県のご協力のもと制作したものです。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室

千葉市中央区千葉港1番1号

電話:043-245-5195

ファックス:043-245-5553

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください