緊急情報

ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 予防接種 > 予防接種のご案内 > 子どもの定期予防接種のご案内 > 子どもの定期予防接種の種類と接種時期のご案内 > HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種のご案内

更新日:2025年12月4日

ここから本文です。

HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種のご案内

ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)予防接種は、子宮頸がんの原因に多いヒトパピローマウイルス16型等から感染を防ぐことができます。

小学6年生となる年度の初日(4月1日)から、16歳(高校1年生に相当)となる年度の末日(3月31日)までが、定期予防接種(接種費用無料)の対象となります。

※平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの女性を対象としたキャッチアップ接種について

|

予防接種を受ける際の持ち物 |

病気の説明

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性交渉で感染し、多くの場合は自然に排除されますが、まれに長期間感染が持続し、ごく一部で数年から数十年にかけて子宮頸がん(子宮頚部と呼ばれる子宮の入り口に発生するがん)を発症します。

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因に多いヒトパピローマウイルス16型等に効果があります。予防接種は、すでに感染している発がん性HPVには効果がないため、性交渉を始める前に予防接種するのが望ましいです。

ただし、予防接種ではすべての発がん性HPVの感染を防ぐことはできません。20歳を過ぎたら定期的に子宮がん検診を受けることが必要です。

定期接種として受けられる期間

定期予防接種を受けられる方

次のどちらにも該当する方

- 接種日時点で、千葉市に住民登録のある方

- 12歳となる年度の初日(4月1日)から16歳となる年度の末日(3月31日)まで

※小学6年生~高校1年生に相当

標準的な接種時期

- 13歳となる年度の初日(4月1日)から末日(3月31日)まで

|

|

接種ワクチンとスケジュール

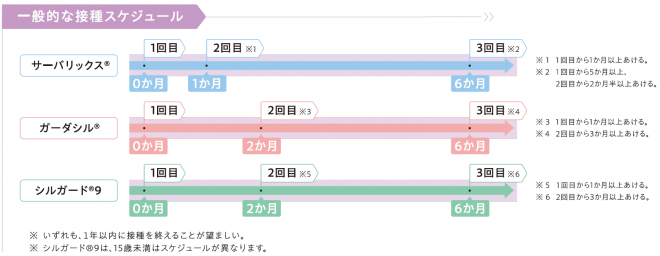

HPVワクチンは2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。

接種間隔が異なることと、原則1回目と同じワクチンで2回目以降接種する必要があります。

また、9価ワクチンは1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は2回接種で完了となります。

| ワクチンの種類 | 接種スケジュール |

|---|---|

|

2価(サーバリックス)(3回接種) |

1回目接種から1か月後に2回目を接種 1回目接種から6か月後に3回目を接種 |

|

4価(ガーダシル)(3回接種) 9価(シルガード9) |

1回目接種から2か月後に2回目を接種 1回目接種から6か月後に3回目を接種 (2回目と3回目は少なくとも3か月以上あける) |

|

9価(シルガード9) |

1回目接種から6か月後に2回目を接種 (1回目と2回目は少なくとも5か月以上あける) |

上記の方法をとることができない場合は、以下の接種間隔で接種することができます。

ただし、医師の判断により、短縮スケジュールで接種できない場合もあります。

- 2価(サーバリックス)

2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて接種する。 - 4価(ガーダシル)・9価(シルガード9)※15歳以上

2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけて接種する。 - 9価(シルガード9)※15歳未満

2回目を5か月未満で接種した場合は3回接種とする(15歳以上の9価参照)。

※同じワクチンでの接種が原則ですが、1~2回目を2価または4価ワクチンで接種済みの方で、残りの接種を9価ワクチンで接種希望の場合は医師にご相談ください。

予防接種の受け方や持ち物、注意点など

詳しくは「子どもの定期予防接種のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

- 定期予防接種の受け方(別ウインドウで開く)

・予防接種を受けるときは(別ウインドウで開く)

※協力医療機関(別ウインドウで開く)

・持ち物(別ウインドウで開く)

※予診票・予防接種番号シール(別ウインドウで開く)

・接種費用(別ウインドウで開く)

・副反応が疑われたとき(別ウインドウで開く) - 予防接種についての相談(別ウインドウで開く)

- 予防接種による健康被害救済制度(別ウインドウで開く)

- 「予防接種履歴証明書」の発行(別ウインドウで開く)

|

|

HPVワクチンの予防接種を受ける際は、以下のものをお持ちください。 |

副反応について

主な副反応は、接種部位の疼痛、発赤、腫脹です。他に発熱、頭痛、胃腸障害、筋肉・関節の痛みなどの全身反応の報告もあります。

多くは一過性ですが、まれに、広範な疼痛や運動障害を中心とする様々な症状が起こることがあります。

リーフレット等

HPVワクチンの接種にあたっては、厚生労働省の下記のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等について医師とよく相談し、検討してください。

【定期接種:小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方向け】

- 小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせリーフレット(概要版)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

- 小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせリーフレット(詳細版)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

【定期接種:高校1年相当の女の子と保護者の方向け】

【HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方向け】

関連リンク

- HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンキャッチアップのご案内(別ウインドウで開く)

- 子どもの定期予防接種のご案内(別ウインドウで開く)

- 子どもの定期予防接種の特別な場合の受け方についてのご案内(別ウインドウで開く)

- 子どもの定期予防接種の予診票(別ウインドウで開く)

- 大人の定期予防接種のご案内(別ウインドウで開く)

- ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

電話:043-238-9941

ファックス:043-245-5554

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

積極的勧奨の差し控えにより、定期接種を受けられなかった平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの女性(キャッチアップ対象者)のうち、令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方は、令和8年(2026年)3月31日まで、残りの接種(全3回)にかかる費用を定期予防接種同様に公費(無料)で受けられます。

積極的勧奨の差し控えにより、定期接種を受けられなかった平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの女性(キャッチアップ対象者)のうち、令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方は、令和8年(2026年)3月31日まで、残りの接種(全3回)にかかる費用を定期予防接種同様に公費(無料)で受けられます。