千葉市動物公園 > アカデミア・アニマリウム(教育・研究) > アカデミア・アニマリウム講演会 > 大池セミナー

ここから本文です。

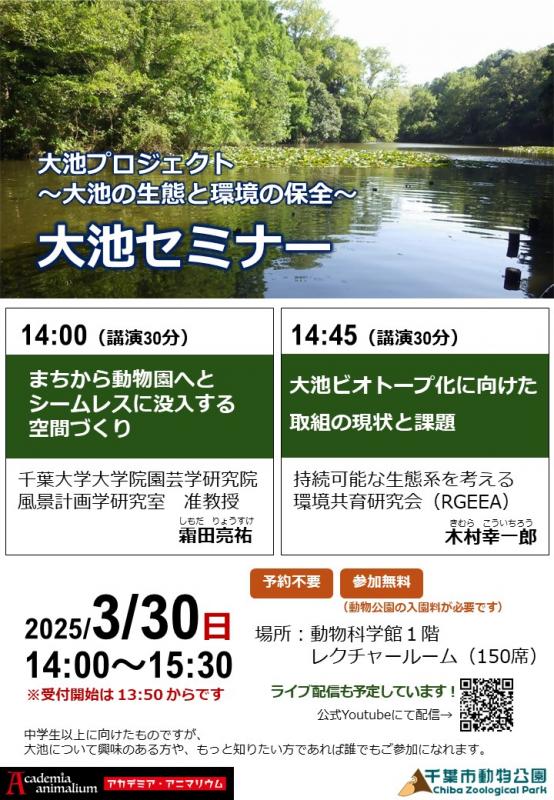

大池セミナー

更新日:2025年3月15日

大池セミナー

大池セミナーについて

千葉市動物公園の中にある大池は、かつて田圃でした。その時代にはホタルも飛んでいたと言われています。9年前に行った大池の生物調査でも、モツゴやスジエビなどの千葉市で貴重な在来種が確認されました。一方で在来種の存在を脅かす外来種も多数確認されました。そのため、大池をどのように整備し生かしていくかを探るため、本年度より再び生物調査をすることとなりました。

大池ってどんな池なのか? なんで動物園が池の保全を行うのか? について知ることができる講演会です。

2025年講演会

- 2025年3月30日

大池プロジェクト~大池の生態と環境の保全~

大池セミナーは、公益財団法人イオン環境財団との連携協定に基づく講演会となります。

「動物公園における生物多様性に関する連携協定」の詳細はこちら

講演内容(2025年)

大池プロジェクト~大池の生態と環境の保全~

- 日時

2025年3月30日(日) 14:00~15:30

※受付開始は13:50からです。

-

対象

中学生以上に向けたものですが、大池について興味のある方や、もっと知りたい方であれば誰でもご参加いただけます。 - 場所

動物科学館1Fレクチャールーム

※ライブ配信予定

千葉市動物公園公式Youtube(外部サイトへリンク) - 席数:150

まちから動物園へとシームレスに没入する空間づくり

- 時間

14:00~14:30 - 講師

霜田 亮祐(しもだ りょうすけ)氏

千葉大学大学院園芸学研究院 風景計画学研究室・准教授

専門分野:環境造園計画学 - 内容

動物園は、「種の保存」「調査研究」「教育・環境教育」「レクリエーション」の社会的役割を持ち、自然環境や生命の大切さを発信し、伝えていく施設であるが、これらの課題設定をもとに、駅前空間(街)から大池、そして既存の動物園展示へと繋がりのある景観をつくり、シームレスに没入体験が連続していくランドスケープ計画の研究と提案を紹介します。

大池ビオトープ化に向けた取組の現状と課題

- 時間

14:45~15:15 - 講師

木村幸一郎(きむら こういちろう) 氏

持続可能な生態系を考える環境共育研究会(RGEEA)

専門分野:環境教育、野生動物(日本産淡水魚) - 内容

2023年度より開始した大池の保全に向けた取組の2024年度活動とその結果判明した課題点、2025年度に取り組むべきことについてお話しいたします。

講演内容(2023年度)

第1回「動物園と足もとの自然 Beyond the exoticism」

- 日時

2023年7月22日(土) - 講師

森由民(もりゆうみん)先生

動物園ライター、2014年に初めて大池の再生に取り組んだ先生です。 - 内容

世界のさまざまな珍しい動物に出逢えるのは動物園の大きな楽しみですが、それを「よその世界からの切り取り」にとどめる限り、動物たちとわたしたちのこれからの関係を考えるという、もっと大切な動物園の役割は見失われてしまうでしょう。世界につながる動物園が、いつも踏まえるべき「足もとの自然」へのまなざしを、いろいろな園館の実例とともにお話しします。

第2回「千葉市における大池の意義そして外来種と獣害」

- 日時

2023年11月18日(土) - 講師

辻維周(つじ まさちか)先生

岡山理科大学教育推進機構 教授 - 内容

政令指定都市である千葉市の真ん中にある大池は、大都会の中に手つかずの自然が残っている極めて珍しい存在です。その大池を次世代にもよりよい形で引き継いでいくのはどのようにしたらいいのかを、千葉市の歴史から考えていきたいと思います。また千葉の各地で発生している獣害に対して、我々がとっている対策も併せてご紹介いたします。

第3回「大池で見つかった生きものについて~主として池の中の生きもの解説~」

- 日時

2023年12月3日(日) - 講師

木村幸一郎(きむら こういちろう) 先生

Hyper-Naturalist/東京都鳥獣保護管理推進員 - 内容

大池の中には、魚をはじめとする生きものが生息しています。いったいどんな種類の生きものが、どれくらい棲んでいるのでしょうか? 第3回は大池の中に棲んでいる生きものについてご紹介します。

第4回「動物園にいきもの広場をつくる」

- 日時

2024年1月28日(日) - 講師

成島悦雄(なるしま えつお)先生

いきもの文化研究所/元東京都井の頭自然文化園園長 - 内容

井の頭自然文化園の使われなくなった飼育展示場をビオトープとして再生しました。ビオトープに四季折々やってくる動物を観察することで、私たちの身の回りに、実はいろいろな動物がくらしていることに気づいてもらうことができます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください