緊急情報

ホーム > 文化・スポーツ・生涯学習 > 文化芸術・博物館 > 文化財 > 千葉市指定文化財 > 神楽・神楽書(市指定文化財)

更新日:2019年10月11日

ここから本文です。

神楽・神楽書(市指定文化財)

文化財の紹介

八剱神社は、社伝によれば日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征のときこの国に起こっていた国境の争いを平定し、改めて国境を定めたことに感謝して、土地の人々が東国鎮護の神として祭ったのが始めとされています。

本社に伝わる神楽は、享保元年(1716年)の社殿再建の際に上総一宮玉前神社の社人が巫女舞、湯笹舞、猿田彦舞等から構成される十二座神楽と呼ばれる舞を奉納したものが地元の人々によって受け継がれてきたものです。舞手が三方吹き抜けの神楽殿で、ひょっとこ、おかめ、狐面等を被って黙劇風に舞う、いわゆる江戸神楽の流れをくむ舞で、毎年7月27日の祭礼の日に地元の氏子により奉納されています。

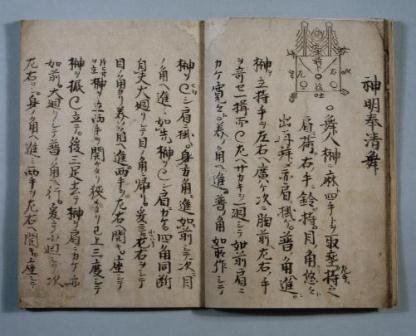

また江戸時代後期の本社神主吉野重泰の記した「神楽書」「神前神楽祭事」等4冊の神楽書も伝えられており、神楽とともに千葉市指定文化財となっています。

| 名称 | 神楽・神楽書 |

|---|---|

| ふりがな | かぐら・かぐらしょ |

| 指定(指定年度) | 市指定(昭和37年) |

| 区分/種別 | 民俗文化財 無形 |

| 時代 | 江戸 |

| 所在地 | 中央区南生実町 |

| 所有者 | 八劔神社神楽連 |

| 公開/非公開 | 特定日公開 |

このページの情報発信元

教育委員会事務局生涯学習部文化財課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

電話:043-245-5962

ファックス:043-245-5992

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください